上半年中國房地產數據還在往下走,不少人犯嘀咕:這到底是好事還是壞事。

要是換個角度想,一個吹得特別大的泡泡,一旦砰地炸開,不知多少人要遭殃,多少財富得打水漂。可現在這泡泡不是炸了,而是一點點縮小,過程中肯定有人受影響、喫虧,但這麼縮下去,到底是好是壞?

房子不只是鋼筋水泥,更是資源的 “捆綁包”

說起房子,有人說它是美好生活的希望,是組建家庭的硬通貨,是下一代的基本盤。

這些說法都對,但細想一下:我們說的真是那堆鋼筋水泥嗎?要是隻算居住空間,現在的房子其實夠大家住了,爲啥還有那麼多人覺得 “剛需” 旺盛?

有人會糾正:看房得看配套啊!荒郊野嶺的房子,買個菜都費勁,誰要?這話說到點子上了。剛纔說的 “房子”,其實只是個生存空間 —— 有個遮風擋雨的地方,才能好好休息、上班幹活。

但人不只有生存需求,還得買菜方便、出門有地鐵,更重要的是 “發展權”:想讓未來更好,得有好醫院、好學校,上班別太遠,這些都是實實在在的資源。

過去很長一段時間,不光中國,全世界的房地產都在幹一件事:在市場經濟裏,把生存權、發展權和特定位置的房子綁在一起,當成商品賣。這麼一來,泡沫就很難避免了。

舉個例子:一個小鎮青年在大城市讀完大學,想留下來發展,總得有地方住吧?要麼租,要麼買。只有在這城市落腳,才能換來參與當地發展的機會 —— 上班、創業都得有個根據地。

站穩腳跟後,又會琢磨孩子上學、家人看病,這些需求大家都有。可優質資源就那麼多,越稀缺越值錢。

房地產行業瞅準了這一點:把醫院、名校分校規劃到某塊地旁邊,再修上地鐵、商場,然後在這兒蓋房子。你想享受這些資源?

要麼花高價租,要麼買套房。所謂的 “配套”“地段”,說白了就是:買了這房子,就等於買到了用這些生存和發展資源的權利。

所以,“好房子” 的本質是:能用更少時間、精力,更方便地享受這些資源。我們真正搶的不是那間屋子,是屋子背後綁着的資源 —— 這纔是房子被炒成泡沫的關鍵。

房地產泡沫是怎麼吹起來的?

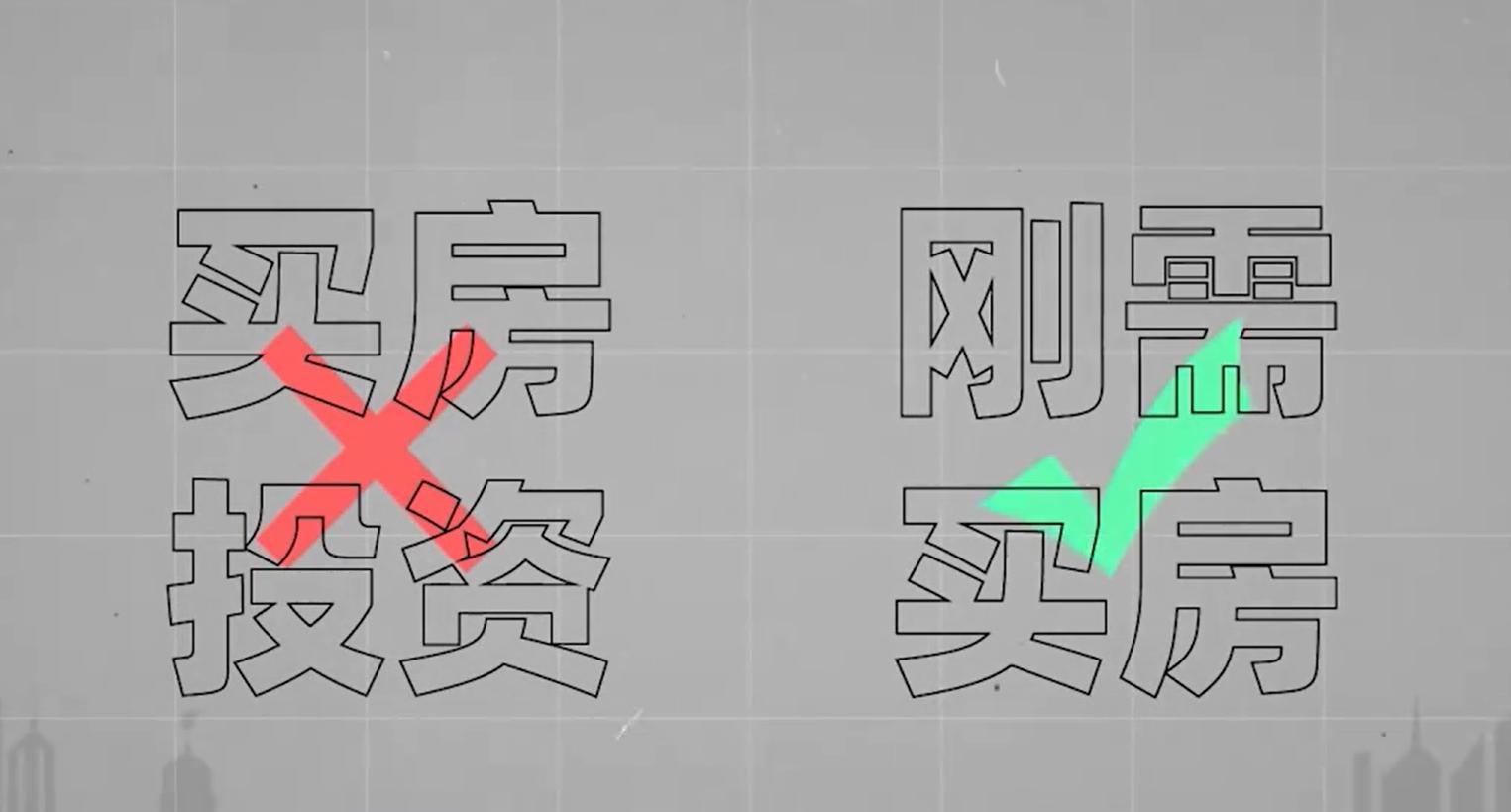

把生存權、發展權綁進房子裏當商品賣,帶來了兩個結果:一是需求成了 “剛需中的剛需”,二是很容易變成投機工具。

先說需求。人人都想活得好、發展好,而這些資源又綁在房子上,那買房子的人肯定越來越多。買的人多了,房價、房租就漲;交易量大了,GDP 看着就漂亮;GDP 一高,又會吸引更多人來,需求再漲,價格再升 —— 這不就成了 “自己拽着頭髮往上飛” 的循環?

既然能漲價,自然有人想靠炒房賺錢,房地產的金融屬性就這麼冒出來了,泡沫也就跟着來了。

再加上過去發展階段的特點:土地財政主導,金融也積極參與,房地產像踩了 “梯縱”,左腳踩右腳往上漲。巔峯時,一年能賣出 17 億多平方米房子,總市值到了 400 萬到 500 萬億元,差不多是中國四年的 GDP 總和。

這泡沫還連帶着一大串產業:從建築、材料加工到原材料供應,一度有 7072 萬人靠它喫飯,占城鎮就業人口的 17.6%。多少家庭的飯碗、兩三代人的積蓄(所謂 “六個錢包”)都砸在這上面。

可泡沫大了,問題就來了:它開始擠壓民生,一套房子掏空幾個家庭,大家手裏的錢都被房子吸走了,其他消費、投資就難了;同時,這麼大的盤子,一旦出問題,對社會穩定影響太大。

更要命的是,它還可能成爲國際金融戰的 “抓手”—— 比如前幾年房企美元債,因爲美國加息、匯率變動,原本該還 100 塊,突然變成 120 塊,差點出大事,幸虧國家出手穩住了。

所以這泡沫不能再吹了:要麼放任它炸,像 2008 年美國那樣,到頭來是資本狂歡、百姓遭殃;要麼趁還有調控能力,慢慢擠,同時搞產業轉型,用新動能填上泡沫縮小後的空缺。

對看重人民福祉的中國來說,答案只能是後者。

擠泡沫的陣痛,是爲了更健康的未來

從 2021 年開始,房地產就像進了寒冬:2021 年全國房子賣了 18.2 萬億元,佔 GDP 的 15.9%;到 2024 年,跌到 9.68 萬億元,只佔 7.17%。

但同期中國 GDP 從 117.38 萬億元漲到 134.91 萬億元 —— 一減一增,藏着的是經濟結構的變化。

擠泡沫的過程肯定疼。房企日子不好過,比如萬科今年上半年虧了 110 到 120 億,比去年還多;建築、材料等行業的從業者,不少得轉崗、換行;有些業主的房子貶值,心裏不是滋味。但這疼不是白受的,關鍵看怎麼擠。

國家的辦法是 “兩手抓”:一方面讓市場自己出清,房子賣不動、價格回落,這是規律;另一方面用調控兜底,比如確保房子能按時交到業主手裏。

就像萬科,雖然虧了,但上半年還是交了 4.5 萬套房,回款率超過 100%,還盤活了不少存量項目。這就是 “慢擠” 的智慧 —— 不讓泡沫突然炸掉,儘量減少衝擊。

有人說這是 “經濟寒冬”,其實不然。這更像 “分娩的陣痛”:爲了避免泡沫破裂的災難,用理性的手慢慢放氣。

現在疼,是爲了將來不摔大跟頭。想想看,要是放任泡沫繼續漲,最後炸的時候,多少家庭的 “六個錢包” 會打水漂?多少人的工作會沒了?

而且,被擠掉的泡沫,正在被新東西填上。先進製造、數字經濟、綠色能源這些新產業起來了,它們接棒房地產,成了經濟增長的新動力。GDP 還在漲,就說明這條路走對了。

說到底,我們告別的不是房子本身的價值,而是那種把生存權、發展權過度綁在房子上,甚至讓房子變成投機工具的畸形模式。

房地產數據不好看,恰恰是中國經濟從 “鋼筋水泥增長” 轉向 “高質量增長” 的印記。

這條路肯定不好走,得有耐心,得扛住陣痛。但只有這樣,中國經濟才能更穩、更有活力,才能真正裝下億萬百姓對美好生活的嚮往 —— 這陣痛,值!