當前的機器人通常採用封閉式結構,其身體不具備生長、自我修復或環境適應能力。然而,美國哥倫比亞大學研究團隊開發出一種能夠通過吸收周邊環境中的材料或其他機器人部件實現物理“生長”“自愈”和自我改進的新型機器人系統。這項被稱爲“機器人新陳代謝”的創新成果發表在最新一期《科學進展》上,標誌着人們向着可自我維持的機器人生態邁出了重要一步,也爲未來自主機器發展開闢了全新方向。

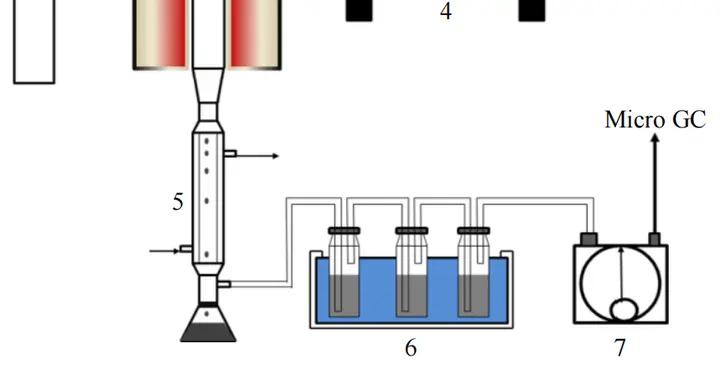

桁架鏈接自組裝形成四面體。圖片來源:美國哥倫比亞大學

研究團隊表示,真正的自主性不僅意味着獨立思考,更應包括身體上的自我維持能力。就像生物體通過攝取和整合外部資源來維持生命活動一樣,這些新型機器人也能利用來自環境或其他機器的組件進行生長、修復和功能升級,展現出類似“新陳代謝”的能力。

該技術在名爲Truss Link的模塊化機器人上進行了驗證。受智美高磁力玩具啓發,Truss Link是一種磁性連接杆件,能夠以多種角度自由組合,實現結構擴展、收縮與重構。實驗中,單個模塊可自組裝成二維形狀,並進一步演化爲三維結構,形成具備特定功能的複雜機器人。例如,一個由四面體組成的機器人在加入額外鏈接後,像手杖一樣提升其下坡移動速度超過66.5%。

研究團隊設想,未來將構建一個由這類機器人組成的生態系統,能夠在無人干預的情況下自主維護、成長並適應各種未知任務和環境。這種仿生策略爲實現具備長期適應能力的自主機器人提供了理論基礎和技術路徑。

“機器人新陳代謝”技術賦予了機器物理層面的進化潛力,使機器不僅能“思考”,還能“成長”。這一突破標誌着自主性研究邁入新階段。短期內,該技術有望應用於災難救援、深空探測等高風險領域;長遠來看,它或將推動人工智能自主構建物理結構和設備,如同如今自動處理語言信息一般自如。

研究團隊強調,儘管人們常將自我複製機器人與科幻災難場景聯繫在一起,但在技術可控範圍內,也應看到現實需求日益迫切。隨着無人駕駛、自動化製造、國防及太空探索等領域對機器人的依賴日益加深,人類不可能持續爲其提供人工維護,未來的機器人必須學會“自我照料”。“機器人新陳代謝”正是朝着這個方向邁出了關鍵一步。

近十年,人工智能在認知層面取得了長足進步,但另一方面,機器人的身體仍然缺乏生物系統的靈活性與適應性。生命的奧祕,其實正體現在其模塊化結構——從氨基酸到細胞,再到器官,所有組件均可被重複利用。要讓機器人真正融入這個世界,就必須賦予它們同樣的能力。現在,科學家們邁出瞭如此令人驚歎的一步,如何合理、安全、可控的讓這項技術發展下去,所有人拭目以待。