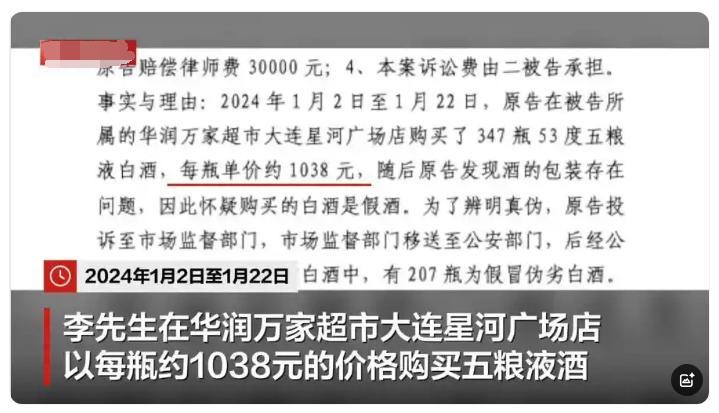

今年1月,大連李先生在華潤萬家超市星河廣場店,一口氣買了347瓶五糧液,每瓶花了1038元。本是備着過年銷售的貨,卻被合作的菸酒店老闆提醒“酒不對勁”。經五糧液集團鑑定,其中207瓶竟是假貨。李先生報警後,超市方辯稱:入庫的是真酒,是員工周某偷偷換成了假酒。

大連市甘井子區人民法院7月18日公佈的判決書顯示,超市聲稱酒被員工調包,卻無法提供這批五糧液的合法進貨憑證和查驗記錄。法院直接點破:若真如超市所說入庫爲真酒,爲何連基本貨源證明都沒有?最終認定超市“明知售賣假酒”,判決超市退還207瓶假酒的貨款,並賠償李先生12萬餘元。

超市把責任推給“內鬼”的操作,未能獲得法律認可。據新京報報道,法院認爲超市作爲銷售者,必須對商品真實性負責,內部管理問題不能成爲免責理由。這起案件暴露的不僅是員工監守自盜的風險,更是大型商超供應鏈監管的致命漏洞——連五糧液這類高價名酒都能被批量調包,普通消費者如何辨別?

對此,有網友稱:“員工換假酒?那超市的驗貨流程是擺設嗎?”更多人質疑超市甩鍋:“收錢時挺痛快,出事就甩鍋臨時工。”也有消費者後怕:“上千元的酒都有假,普通人怎麼防?”現實困境在於,普通消費者缺乏專業鑑定能力,往往權益受損而不自知。

有分析認爲,商家對商品真僞負有“首問責任”,內部人員犯罪不影響對消費者的賠償責任。食品安全法明確規定,經營者銷售假冒商品需承擔退一賠十的懲罰性賠償,但此次法院僅判決退款加部分賠償,引發部分網友對違法成本過低的討論。

這起案件給所有人敲響警鐘。春節本是酒水消費高峯,李先生買假酒的遭遇揭開三個殘酷現實:一是大超市未必等於百分百真貨,監管漏洞可能被內部人利用;二是消費者維權依然艱難,若非菸酒店老闆提醒,207瓶假酒可能已流入百姓餐桌;三是違法成本仍然偏低,12萬賠償對超市震懾有限。

普通人的啓發很實際:購買高價商品務必留存票據,發現問題立即投訴。更深層的思考是,當超市把責任推給“個人行爲”時,社會更該追問——究竟要多少道防線失守,才能讓207瓶假酒光明正大擺上貨架?消費者權益的保護,不能總靠顧客自己練就火眼金睛。