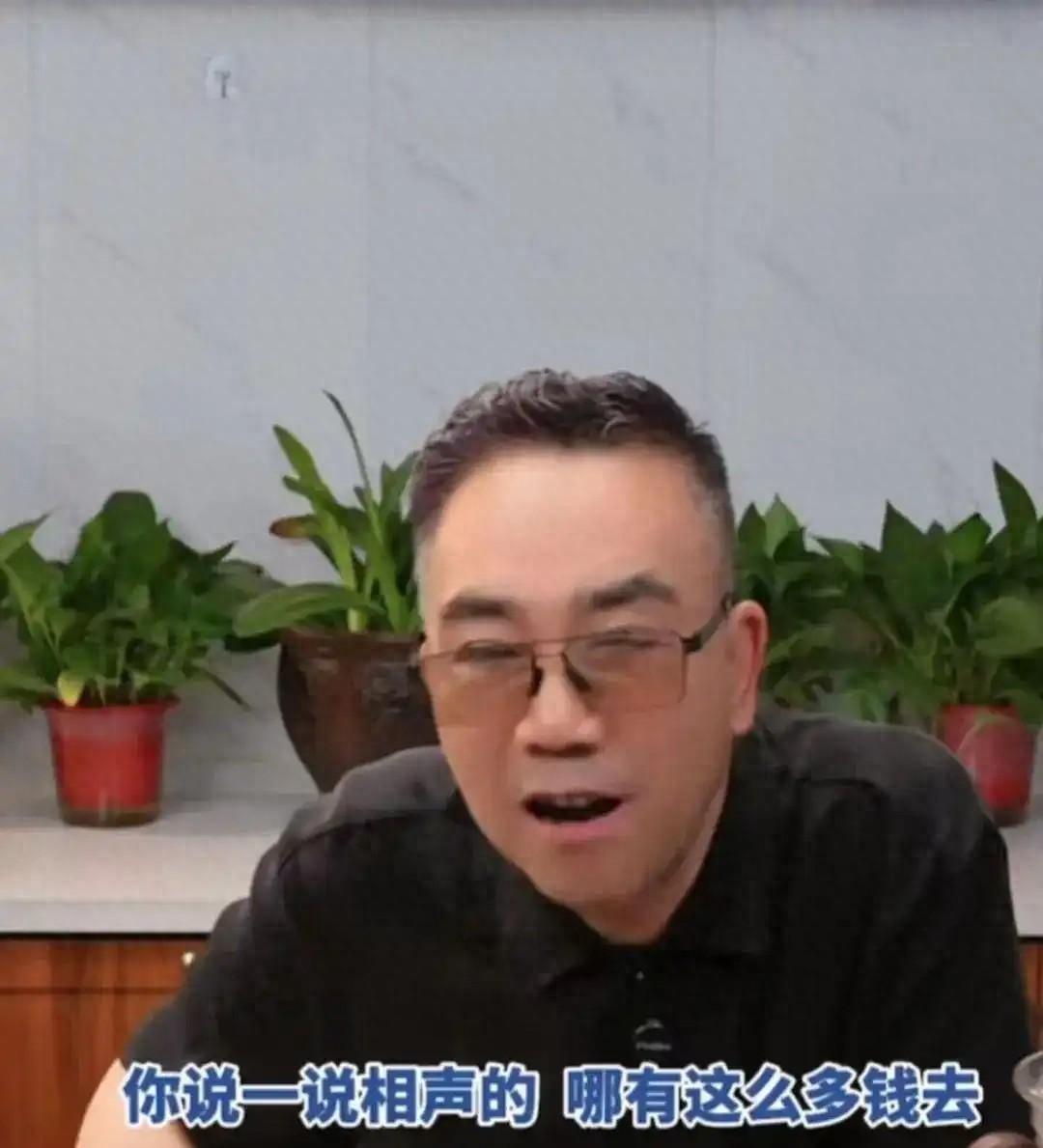

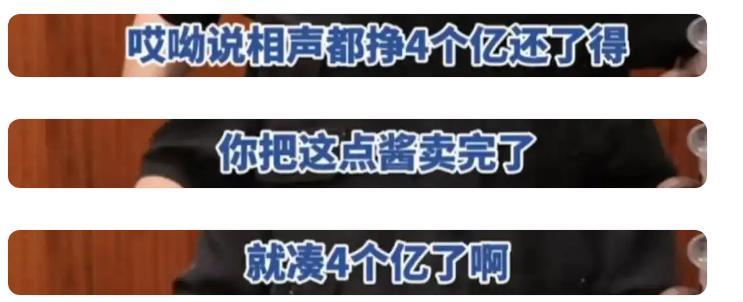

相聲大師楊少華7月9日離世,享年94歲,本應是一場平靜的告別,卻因兒子楊議的直播言論掀起風波。7月18日,多家媒體報道,楊議在前一天的直播中聲稱父親留下4億現金,哥四個一人分一億,相關話題迅速衝上熱搜。當晚,楊議再開直播賣貨時,面對彈幕追問,他苦笑着澄清:這只是一句玩笑話。他說,一個說相聲的哪能掙4個億,真要湊錢,得把賣的肉醬全賣光纔行。

事件源於直播切片傳播。楊議在直播中隨口一提,卻被網友截取擴散,引發熱議。有網友在微博評論,楊議曾說“老爺子死了,全家解脫了”,這話引來部分人共鳴,但也招致批評。許多人認爲,照顧不能自理的老人確實心力交瘁,離世後家人感到解脫是人之常情,但不該公開炒作。更有人指責楊議消費逝者,爲了賣貨流量,反覆拿父親名頭做文章,甚至在老人去世多日後還在翻炒話題,行爲令人不齒。

還有認爲,楊少華去世當天上午還被兒子帶出門參加商家活動,當時就引發網友的質疑,覺得不該讓高齡父親爲商業活動站臺。這場鬧劇暴露了網絡時代的荒誕。楊議的玩笑話被放大,部分人源於公衆對名人遺產的好奇心,但更深層是直播經濟的驅動。名人後代常在流量壓力下模糊私事與公域,一句玩笑能上熱搜,正是算法推波助瀾的結果。

心理學家李松蔚在採訪中談到,失去親人時,解脫感是真實情緒,但公開表達需謹慎,否則易被利用爲流量工具。有支持者說楊議幽默自嘲,反對者怒斥“薅逝者羊毛”,一條高贊留言寫道:“老人剛走了,兒子就在直播間賣肉醬,這是孝還是利?”

在數字狂歡中,真實與虛構的界限日益模糊。名人家庭的一言一行,都可能被切片、曲解,變成流量燃料。楊議的回應看似輕鬆,卻戳中痛點——說相聲掙不了4億,但一句話能賺足眼球。這提醒我們,面對網絡熱點,別急着跟風。問問自己:信息從哪來?誰在受益?逝者尊嚴和家庭隱私,不該淪爲談資。

許多人有過類似經歷,親人離世帶來複雜情緒,解脫與愧疚交織,但公開分享需守住底線。網絡不是情緒垃圾桶,尊重逝者,就是尊重我們自己的情感根基。楊少華的相聲曾帶給觀衆歡笑,如今這場遺產玩笑,反倒成了反諷——流量時代,連死亡都能被消費,真正的價值,應該在於守住人性的安靜一隅。