中國造"納米線視網膜",有望讓盲人“重見光明” | 深度報道

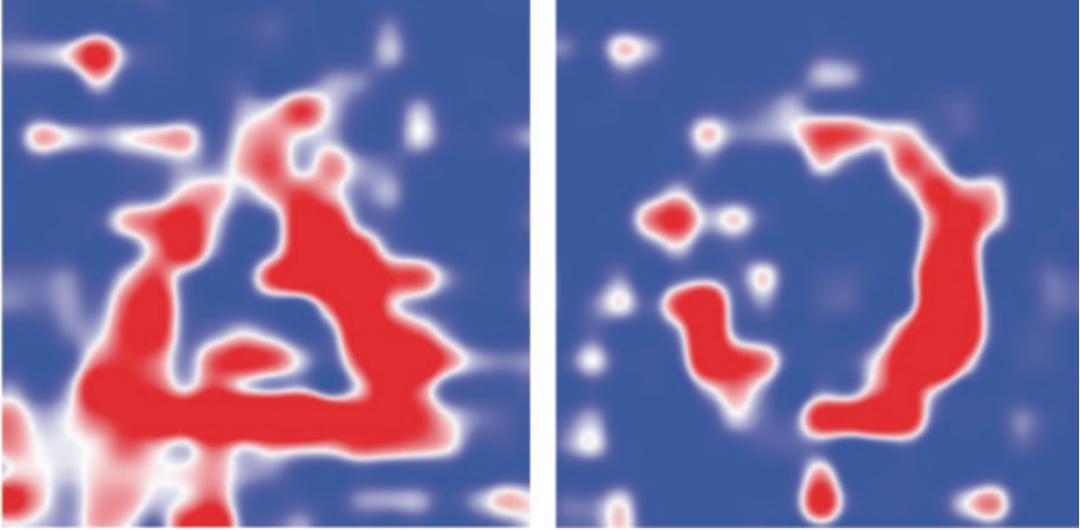

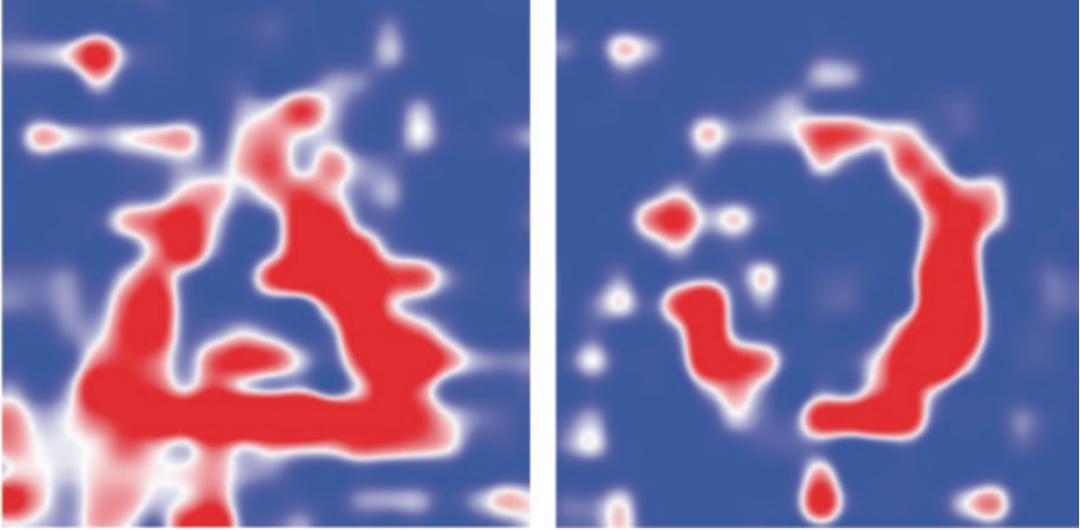

原文發表於《科技導報》2025年第12期科技新聞-深度報道碲納米線網絡模擬視網膜感光功能,有望開闢人工視覺新途徑碲納米線網絡對三角形(左)和圓形(右)激光圖案產生電壓響應(紅色)視網膜退行性疾病是全球不可逆視力喪失的主要病因。這類疾病的共同特徵是視網膜(眼球后部的感光層)中的感光細胞(視杆細胞和視錐細胞)逐漸退化。然而,視網膜中的其他神經元(包括雙極細胞、無長突細胞、水平細胞和視網膜神經節細胞)通常仍能維持大部分功能,並通過視神經維持與視覺皮層的連接。視網膜假體的設計初衷是通過人工刺激這些存活的視網膜神經元來提供有用的視覺感知,但大多數系統面臨依賴外部電源以及對視網膜神經元刺激有限等挑戰。在Science上,Wang等研究人員提出了一種由碲納米線網絡構成的視網膜假體,該技術在解決部分現有侷限的同時,亦能響應比視錐細胞和視杆細胞更廣的電磁波譜範圍。視力障礙是一項重大的全球健康挑戰。儘管基因療法、幹細胞療法等創新治療手段正逐步臨牀化,但許多致盲原因仍缺乏有效治療。老齡化和視網膜變性疾病等病理因素所導致失明和視力障礙的患者數量預計將持續增加。因此,全球衆多研究團隊正在探索改善這些患者視覺功能的替代性治療策略,並取得了不同程度的成功。視覺假體技術通過植入式電極陣列來幫助患者恢復一定程度的視力,這些電極陣列通常由鉑、鉑銥合金、金、氮化鈦或氧化銥等材料製成,用於電刺激視覺通路中存活的神經元,從而產生稱爲“光幻視”的視覺感知。由於失明通常源於視網膜病變,許多治療都以視網膜爲刺激部位。這些設備通常繞過受損或退化的感光細胞,直接作用於視網膜內存活的神經元,主要包括視網膜下植入物(針對雙極細胞)或視網膜上植入物(針對視網膜神經節細胞)。安在眼鏡上的攝像頭會捕捉周圍的視覺場景,並使用無線電信號將信息傳輸到植入物。然而,儘管初期結果令人鼓舞,但視網膜植入物的性能並未能達預期,最終導致這項技術退出市場。其原因很複雜,包括分辨率低、用戶適應困難及市場推廣的挑戰。此外,植入這些假體所需的手術非常複雜,且設備在長期生物相容性(與眼組織的相互作用)、可靠性和穩定性方面也面臨挑戰。爲克服現有視網膜假體侷限,研究人員提出應用多種先進材料,包括不同類型的納米粒子、碳納米管、石墨烯、量子點和有機半導體。Wang等利用碲納米線網絡構建了一種視網膜下假體,實現入射光向高效光電流的轉換。這些納米線的直徑範圍爲十至數百納米,長度爲數百納米至數十微米。其光電特性可實現顯著的光伏轉換效率,能夠在可見光和紅外光照射下產生電流。這一特性對於視力恢復具有潛在優勢,因爲近紅外光的組織穿透深度更深且安全閾值更高。爲評估這種傳輸光信號和引發視覺行爲方法的安全性和有效性,Wang等將碲納米線網絡植入小鼠和非人靈長類動物的視網膜下腔。這個狹小的解剖空間位於視網膜下方,介於感光細胞層和視網膜色素上皮之間。植入物在小鼠體內維持了60 d,在非人靈長類動物體內維持了112 d,在此期間表現出良好生物相容性,但仍需進一步驗證其長期穩定性。研究發現失明動物在植入碲納米線網絡假體後,通過定製的可見光和近紅外光激光投影系統刺激時,視網膜神經節細胞表現出強烈反應,且這些反應傳播至處理視覺信息的腦區。此外,與未植入的對照動物相比,這些動物在定位光源和執行簡單模式識別任務方面的能力有所提高。這項技術通過碲納米線網絡替代受損感光細胞,並消除了對額外電源模塊的依賴,展現出成爲有效恢復視力方法的潛力。此外,該技術亦能在不明顯干擾正常視力的情況下增加紅外光敏感性。但在臨牀應用之前,所提出的方法仍需進一步研究。例如,儘管該方法保留了視網膜的部分信號處理能力,但視網膜的持續退化可能會影響該技術干預,或導致植入物效果隨時間推移而下降。雖然碲納米線網絡能夠產生大的光電流,但仍需要激光照射才能激活。因此,在正常日光下無需外部設備即可實現足夠敏感度仍是一項挑戰。此外,植入碲納米線網絡需要先造成局部視網膜脫離,然後通過視網膜小切口將設備植入視網膜下腔。由於存在視網膜脫離、纖維化和瘢痕形成的風險,在脆弱病變視網膜中執行此手術存在巨大挑戰。儘管已達到監管里程碑並展現出部分功能性優勢,目前可用的視覺假體設備尚未達到足以在成本、手術風險及密集康復需求方面持續超越其價值的視覺改善水平,難以獲得廣泛的患者接受度和市場成功。因此,這些技術的長期成功取決於開發成本效益高的解決方案,並確保其適用於更廣泛的患者羣體。隨着該領域的發展,建立嚴格、標準化的設備適應症、患者選擇及個體化植入最佳時機評估標準至關重要。同時,行業亦須重點考慮這些技術涉及的倫理影響,尤其是其使用情況、可及性、長期後果及安全性。這些設備檢測人眼可見光譜範圍以外光線的能力也值得探索,然而將這些信息從抽象模式或信號轉化爲有意義且可用的視覺感知,仍是艱鉅挑戰。Wang等提出的方法爲開發新一代設備提供了可能性,這些設備能夠將光轉換爲神經刺激信號,併爲許多盲人恢復有限但有用的視力。然而,鑑於此前其他視網膜假體技術方案的負面經驗,有必要避免產生不切實際的期望,以免對這些技術的進步產生不利影響。(譯自Science,2025,388(6751))

《科技導報》創刊於1980年,中國科協學術會刊,主要刊登科學前沿和技術熱點領域突破性的研究成果、權威性的科學評論、引領性的高端綜述,發表促進經濟社會發展、完善科技管理、優化科研環境、培育科學文化、促進科技創新和科技成果轉化的決策諮詢建議。常設欄目有院士卷首語、科技新聞、科技評論、專稿專題、綜述、論文、政策建議、科技人文等。

Scroll to Top