人工智能不僅帶來AI for Science(AI4S)的科學研究新範式,更帶來AI4E工程科技範式變革。AI4S聚焦於通過AI加速自然規律發現及科學猜想推理實驗;AI4E則致力於創造高可用、高可靠、高可信、高經濟性相統一的智能時代工程技術新範式,推動人類社會繁榮。AI4S是“用AI助力發現世界”,而AI4E是“用AI加持改造世界”。

隨着人工智能技術深度滲透,未來數字生態系統網絡基礎設施將逐步具備自我優化、抗脆弱性,甚至類生命體的特徵,重新定義從商業競爭到環境治理的全球規則,數字生態系統網絡發展範式正迎來新變革。

第一,數字生態系統網絡發展範式轉向何方?

人們對美好數字未來的憧憬可以概括爲3個關鍵詞,即“超融合、高可信、一體化”,具體有5個目標:

一是“人機物智”深度融合;

二是空天地一體化;

三是存算通感智一體化;

四是網絡安全與信息化一體化;

五是運維服務智能化一體化,實現網絡質量、能耗效率與服務性能的聯合優化(圖1)。

圖1 數字生態系統網絡的支撐能力願景

第二,數字生態系統轉型嚴重依賴網絡發展範式變革

一是消費互聯網體制難以保障業務性能,現有網絡架構在資源利用率、服務質量保障與業務多樣性之間存在根本性矛盾。

二是新興應用場景突破網絡規劃邊界,新型應用對網絡提出超常規需求,現行解決方案因架構剛性無法實現一體化適配,導致網絡資源調度效率低下,難以支撐百業千行的數字化轉型需求。

三是複雜度失控顛覆“簡單即美”原則,爲適配垂直行業需求而採取的堆砌式開發部署,導致網絡脆弱性加劇,協議衝突頻發,運維成本指數級攀升,違背了控制論第一性原理。

四是“網算存一體”需求倒逼架構革新,大數據與智能服務時代要求網絡突破傳統端到端傳輸定位,需兼具計算、存儲、傳輸、感知等多重能力。

五是異構網絡共生共存機制缺失,新型網絡面臨“非此即彼”或“無盡疊加”部署困境。

六是廣義功能安全威脅疊加,“人−機−物−網”融合環境下,網絡安全與功能安全問題深度交織,形成“未知的未知”攻擊風險與失效隱患之新域新質安全威脅挑戰。

第三,AI助力數字生態系統網絡發展範式轉型

AI發展使得數字生態系統能夠充分借鑑不斷豐富的人類知識數據集,拓展通用(包括專用)大模型在網絡構建和運行中的應用深度和廣度,提供“源於現實世界啓迪,創造高於現實世界”的體驗。

研究AI4E驅動數字生態系統網絡發展範式轉型,需要搞清一些基本問題。

第一,轉型基礎是什麼?

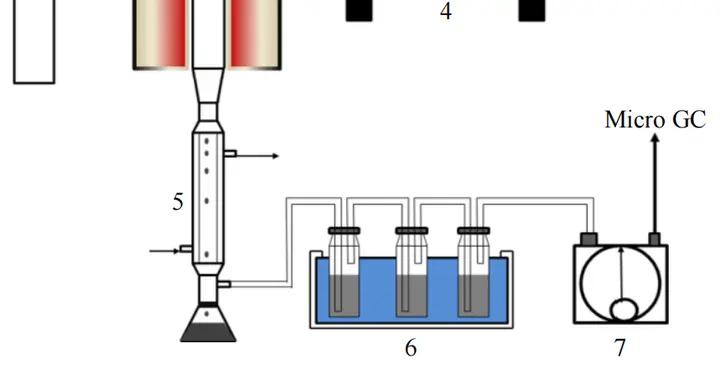

一是網絡核心功能可以解構爲再編程的模塊化組件,二是相關基線技術和軟硬件資源通過元素化的表達和智能化的編排能夠生成多樣化的應用網絡場景(如圖2)。

圖2 網絡基線技術元素化示意

第二,技術支撐是什麼?

一是共生共存的應用網絡體制;

二是以計算/存儲/網絡資源池化和軟件定義互連爲基礎的雲原生基礎設施;

三是支持面向領域的軟硬件協同架構的全維可定義技術;

四是深度融合AI與網絡運維的網絡智慧化體系;

五是基於內生安全構造的基礎設施網絡彈性架構設計。

第三,運作方式是什麼?

以基線技術元素化爲基石,通過解耦系統功能爲模塊化組件,構建可編程的協議棧、交換模式與控制機制的雲化資源池;依託智能化編排引擎,利用生成式AI實現可泛化推理的智能編排,通過形式化語義建模與生成式工具鏈完成軟硬資源的統一表徵與遷移;基於結構功能性能的智能化驗證體系,構建多智能體協同學習框架,對應用網絡模態或結構進行仿真與策略優化,確保功能、性能與內生安全的可靠實現;依託資源智能調度算法,實現計算、存儲、帶寬資源的動態分配與彈性伸縮,支撐多樣化應用場景的實時適配需求;支持全生命週期演進或變革兼容幷蓄機制,驅動支撐架構以較小邊際成本持續升級,形成“模態生成—部署驗證—策略優化—動態演進”的閉環能力。

第四,新範式的特徵是什麼?

思維視角層面,突破機械論時代的還原論桎梏,從系統拆分式的求解轉向複雜系統論的整體性認知;

方法論層面,將“應用網絡或業務與基礎設施支撐環境相分離”,使網絡基礎設施能夠實現“按需生成應用網絡、多樣化應用場景即插即用、共生共存兼容幷蓄”的工程技術目標;

實踐規範上,根據不同應用需求,動態改變結構形態提升“結構適配應用”的系統整體效能;

發展路徑層面,在一體化的“多模態智能網絡環境”之上可靈活運行多種功能/性能有保障的、可共生共存、可各自演進與變革、能根據需求語義按需生成應用網絡模態及業務;

安全保證上,既能爲網絡科技發展提供開放資源和協作平臺,也能爲新一代信息基礎設施提供高可信、高可用、高可靠三位一體、安全性可量化設計和可驗證度量的廣義功能安全保障。

1)探索實踐一:開闢網絡技術體制“第二曲線”。

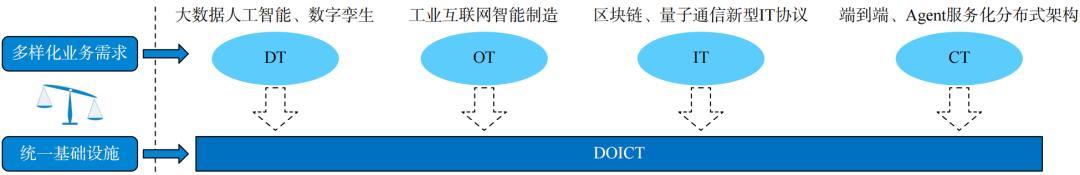

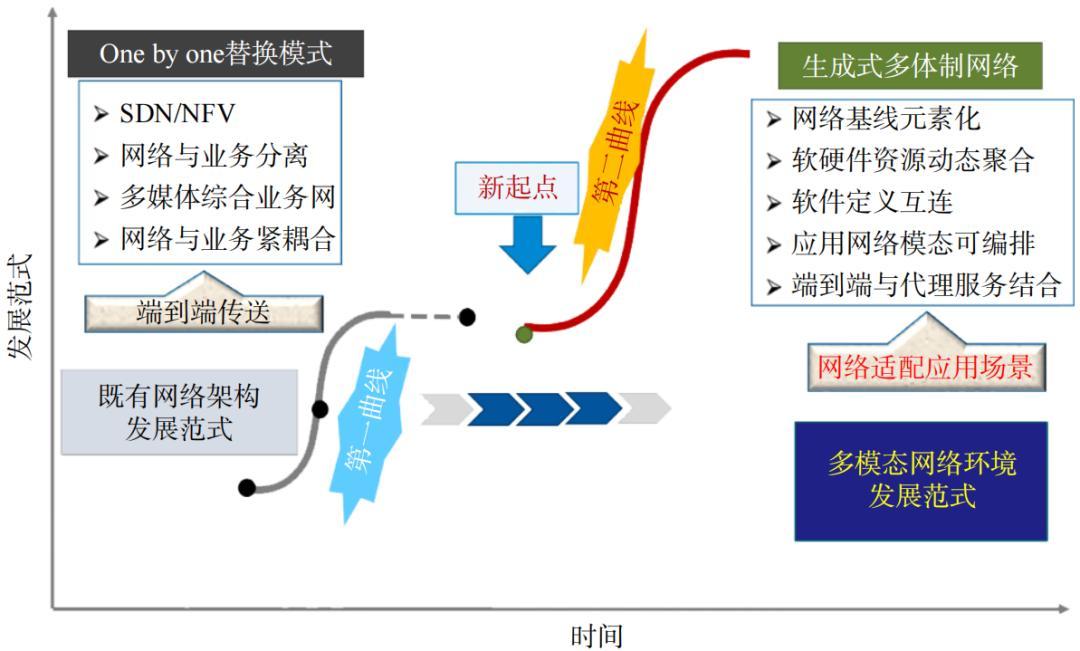

當前,網絡技術發展面臨的核心問題是“統一性與多樣性矛盾”,從問題導向出發,網絡體制演進需要開闢“第二曲線”,通過“網絡之網絡”的創建,使得網絡基礎設施不再受限於剛性化或定製化的業務系統束縛,解耦應用網絡場景(業務)與基礎支撐環境的強綁定關係,提高信息物理基礎設施全生命週期的功能和性能及效率彈性,充分釋放智能時代網絡應用場景及業務不斷拓展或創新的活力(圖3)。

圖3 網絡技術發展示意

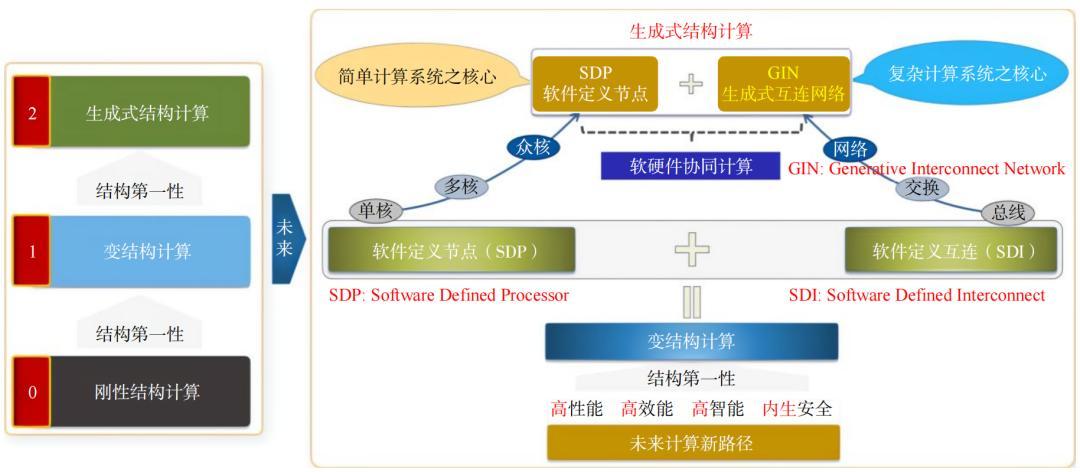

多模態網絡環境(polymorphic intelligent network environment,PNE/PINE)是支持多種或多個網絡模態共生運行的統一信息物理設施。其核心是應用網絡模態生成與部署能力,要在降低使用門檻、效益最優性、環境適應性、服務可用性間建立技術經濟平衡。從AI4E的視角看,生成式網絡技術將快速推動多模態網絡環境從理論到實踐的落地,爲達成計算/存儲/感知和網絡基線技術元素化、資源動態聚合/編排、生成式應用網絡模態等網絡願景目標,提供可工程化實踐的路徑。AI4E在多模態網絡環境部署中的核心作用,在於通過生成式技術實現應用網絡創建與全生命週期演進或變革控制(圖4)。

圖4 生成式變結構計算示意

2)探索實踐二:打造智能算力“芯物種”。

AI4E範式的一般規律揭示,AI對計算任務的動態感知與建模,能夠實現變結構計算向生成式結構計算的演進,並催生出信息物理系統的新載體或“芯物種”——晶上生成式變結構計算系統。“芯物種”可在晶圓級範疇突破“大規模、高算力、低時延”不可能三角禁錮,爲解決算法模型與硬件載體的錯配難題、促進智能算力轉化爲真實生產力提供了新技術路徑。

3)探索實踐三:內生安全賦能數字系統網絡彈性工程。

AI4E能助力完善動態異構冗餘構造(DHR)的工程化生態。AI4E與內生安全範式的有機結合,不但能夠強化數字生態系統網絡彈性/韌性工程的綜合效益,同時能夠爲破解AI應用系統安全問題提供新路徑,達成AI4E“雙螺旋效應”。基於DHR的人工智能內生安全防禦框架,能將數據投毒、預留後門、無法徹查的漏洞等安全威脅在系統構造層面轉化爲可屏蔽可糾錯問題,從而使構造安全可信的AI應用系統成爲可能。

AI4E範式爲中國在全球數字生態系統網絡技術版圖重構中搶佔發展定義權提供了“換道超車”的難得機遇。

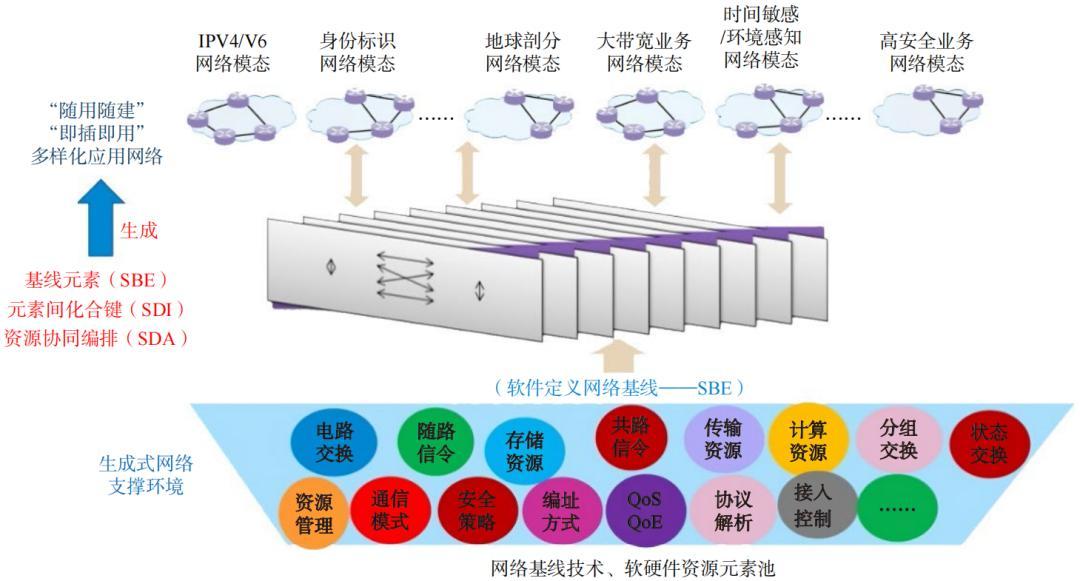

一是建立多模態網絡環境發展新範式;

二是實現領域專用軟硬件協同計算技術發展新範式;

三是開闢內生安全發展新範式;

四是建立微電子/光電子技術發展等新範式(圖5)。

圖5 超融合網絡架構示意

搶抓AI4E重構全球數字生態系統變革的寶貴機遇,加快中國新型工業化步伐、實現引領性創新,需要建設新型工程科學大裝置。如同研究“可控核聚變”需要託卡馬克裝置一樣,推動AI4E範式創新亟需體現數字生態系統全要素交互的“智能反應堆”,通過建設“超融合網絡與智能計算實驗牀”,推動工程科學研究、技術分析和突破,這就是建設新型國家級工程科學大裝置的邏輯起點和整體定位。

“超融合網絡與智能計算實驗牀”的戰略意義在於搶佔全球數字生態系統重構的戰略制高點和發展定義權,其核心價值表現爲5個方面:

第一,驗證“結構決定效能、結構決定安全、結構決定多樣性、結構決定智能湧現”這一理論猜想;

第二,着力破解“有限數字資源生成多樣化結構”與“複雜系統中生成結構的功能性能一體化評測”兩大基礎科學難題;

第三,重點突破制約數字技術進化的“製程工藝繭房”“先驗知識繭房”“代際複用繭房”,破解網絡代際更迭的“沉沒成本”困局;

第四,深度推進人機物智多主體協同、空天地海多維度接入、雲網算存多資源整合、量超通智多類型算力的四維融合;

第五,實現“引領技術發展、激活開源協同、推動智能普惠、保證安全可控、達成綠色高效”的五位一體發展目標。

未來,“超融合網絡與智能計算實驗牀”大科學裝置如同一個“數字孿生腦”,通過模仿類似人腦複雜結構與運行機理,開啓走向通用人工智能的大門。

第一,要有在範式變革窗口期建立開闢非對稱賽道的創新自信,DeepSeek的成功足以證明,在工程智能領域中國完全可能走通自主創新之路,技術後發者通過架構革命一定能夠實現代際跨越。

第二,要有主動挑戰傳統技術前提的勇氣和膽識,突破工程科學長期固化的學科邊界與確定性假設,敢於破除“技術天花板”的自我設限,敢於在“正確”與“可行”的共識之外探尋新可能。

第三,要建立包容多樣性創新的制度和環境,支持包容性邊緣創新的環境氛圍,重視非共識技術、重視非主流團隊,允許科研資源投向高風險領域形成“鯰魚效應”,培育顛覆性創新的制度土壤。

第四,要構建自主知識體系從根子上終結跟隨者困局,構建中國話語體系主導下的AI4E範式,推動科技自主創新和人才自主培養良性互動。形成中國式數字生態系統建設與發展的自主架構,打破50年來對西方信息技術領域的“課本依賴” “方法依賴”“工具依賴”。

第五,要以π型人才重塑教育範式,打破“流水線式”教育同質化、實現個性化知識供給,讓每個學生都能獲得量身定製的學習路徑;構建“深度×廣度”的複合能力培養模式,讓學生具備跨學科視野和獨立的價值判斷力;推行“在做中學”的場景化教育,讓學生在解決實際問題中錘鍊創新能力。

內容爲【科技導報】公衆號原創,歡迎轉載

白名單回覆後臺「轉載」

《科技導報》創刊於1980年,中國科協學術會刊,主要刊登科學前沿和技術熱點領域突破性的研究成果、權威性的科學評論、引領性的高端綜述,發表促進經濟社會發展、完善科技管理、優化科研環境、培育科學文化、促進科技創新和科技成果轉化的決策諮詢建議。常設欄目有院士卷首語、科技新聞、科技評論、專稿專題、綜述、論文、政策建議、科技人文等。