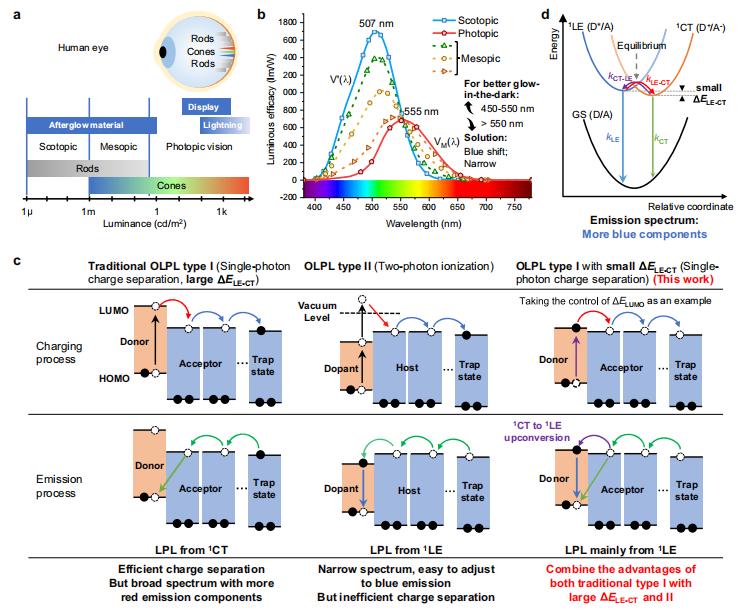

近期,日本沖繩科學技術大學院大學與蘇州大學團隊合作提出了一種創新策略,通過利用電荷轉移(CT,charge-transfer)態向局域激發單重態(LE,locally excited)的上轉換機制,首次實現了高效藍光二元有機長餘輝材料。

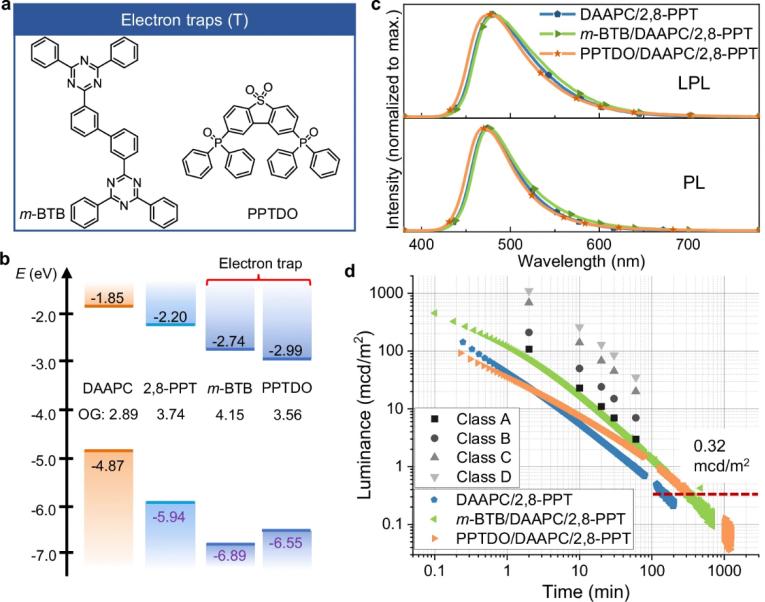

更值得關注的是,基於該策略的三元體系使有機餘輝材料首次滿足 ISO 17398 規定的 A 級長餘輝標準,表明有機長餘輝材料可以實現與商用無機長餘輝材料相當的餘輝性能;研究團隊通過精確調控材料的發光色座標,使其與人眼暗視覺曲線高度匹配,從而顯著提升了材料在黑暗環境中的亮度和持久性。

這一突破性進展不僅可以促進高效有機長餘輝材料的開發,也爲開發高效穩定的藍光 OLED 提供了全新思路。

圖丨林澤森博士(左)與嘉部量太(Ryota Kabe)教授(來源:林澤森)

該策略的設計靈感源於非富勒烯受體太陽能電池領域的最新發現。在太陽能電池中,當電荷轉移態與局域激發態之間的能差極小化時,電荷分離效率受影響很小,但激子非輻射過程受到壓制,從而優化了電池的整體性能。

研究團隊巧妙地將這一原理引入有機長餘輝材料的設計中:由於這類材料同時涉及電荷分離與複合發光過程,通過精確調控 CT 與 LE 態之間的能差,不僅實現了更窄的發光光譜,使發射更接近局域激發態的特徵,還顯著提高了發光效率,並增強了對發光顏色的可調控性。

爲驗證該策略的優越性,研究團隊設計了系統的對比實驗。結果顯示,僅依賴激基複合物發光的對照體系在效率和光譜寬度上均遜於採用新策略的體系,從而清晰證明了該方法的有效性。

圖丨材料的 CT 到 LE 上轉換策略(來源:Nature Communications)

進一步優化後,團隊首次在標準測試條件下實現了有機餘輝業內最佳的夜光指示性能。此外,該研究定量揭示了 CT 與 LE 態能差對電荷分離和發光特性的影響規律,不僅深化了對有機長餘輝發光機制的理解,也爲有機光伏材料的能級設計提供了重要參考。

日前,相關論文以《通過從電荷轉移態到局域激發單重態的上轉換實現藍色有機長餘輝發光》(Blue organic long-persistent luminescence via upconversion from charge-transfer to locally excited singlet state)爲題發表在 Nature Communications[1]。

日本沖繩科學技術大學院大學林澤森博士(現新加坡國立大學博士後)是第一作者兼共同通訊作者,蘇州大學陳先凱教授和日本沖繩科學技術大學院大學嘉部量太(Ryota Kabe)助理教授擔任共同通訊作者。

圖丨相關論文(來源:Nature Communications)

有機長餘輝材料領域長期面臨發光效率與顏色調控難以兼顧的核心矛盾。傳統理論認爲,增大 CT 與 LE 之間的能差可以增強電荷分離驅動力,從而提高餘輝發光效率。但,這一做法卻嚴重限制了光色調控的靈活性:CT 態的發光特性與調控條件高度耦合。

嘉部量太教授團隊基於其在有機發光領域的長期積累,在對 CT 態的深入研究過程中,意外觀測到與傳統理論相悖的發光現象。通過系統分析,他們首次發現 CT-LE 能差縮小時發光反而更易偏向藍光區域——這一現象在有機光電領域尚未見報道,成爲突破現有技術瓶頸的關鍵線索。

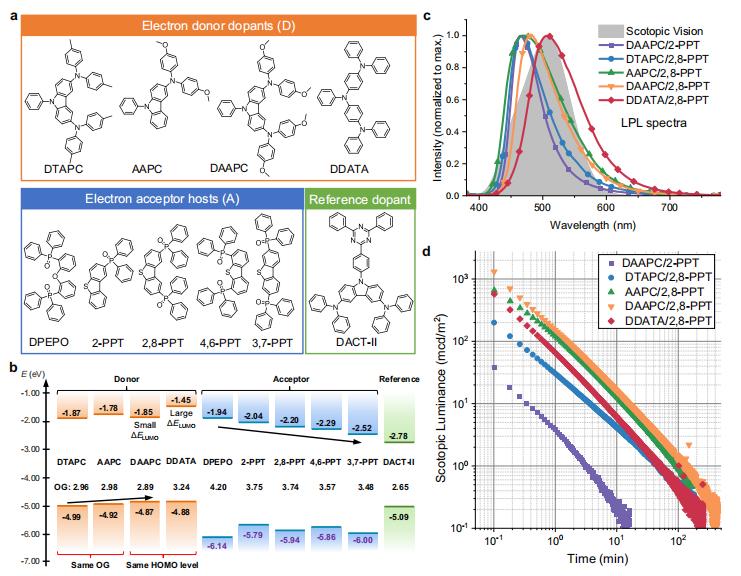

爲深入驗證這一發現,研究團隊與有機光伏專家陳先凱教授展開合作,通過精心設計的多組對照實驗,系統揭示了能差與發光特性的定量關係。實驗數據表明,能差存在一個最優調控區間,而非簡單的“越小越好”。“我們採用精密電化學方法精確測定各材料的能級參數,通過橫向對比首次建立了能差與發光性能的定量對應關係。”林澤森對 DeepTech 解釋道。

圖丨材料的分子結構及其能級以及 LPL 表現(來源:Nature Communications)

這一研究思路與傳統的長餘輝材料(包括無機體系)研究範式形成鮮明對比:傳統方法主要關注通過調控陷阱深度和分佈來延長電荷分離態壽命,而本研究則創新性地從電荷分離效率這一源頭入手,重點研究陷阱的“填充”過程。

林澤森指出,這種思路轉變源於對有機/無機半導體本質差異的深刻認識——無機材料中電荷分離幾乎無障礙,而有機材料受限於其本徵特性,若僅關注後續的電荷儲存和脫陷阱而忽略分離效率,將難以實現性能突破。

該研究最顯著的成果之一是新材料成功達到 ISO 17398 A 類長餘輝標準,這一突破不僅體現在性能指標上,更重要的是爲有機長餘輝領域建立了首個客觀評價體系。

長期以來,該領域因激發條件、探測器靈敏度等差異導致的研究結果不可比問題,通過此次採用的行業標準化測試方法得到一定程度的解決,爲後續研究提供了可重複的亮度與餘輝時長評價基準,有力推動了領域的規範化發展。

圖丨三元體系的能級示意及其在 ISO 17398 標準條件下的餘輝表現(來源:Nature Communications)

有機長餘輝材料在傳統光電應用和新興生物醫學領域均展現出重要價值。在傳統應用方面,這類材料憑藉其獨特的持續發光特性,已廣泛應用於夜光材料、緊急指示標誌和夜間錶盤等場景,爲人類在斷電黑暗環境中提供可靠的視覺引導和信息提示。

在生物醫學領域,其超長的餘輝時間顯著超越了傳統熒光探針,能夠實現更高的信噪比和更優異的組織區分度,爲生物醫學研究和臨牀診斷提供了獨特優勢。

值得注意的是,基於長壽命電荷分離態的有機長餘輝材料還表現出獨特的刺激響應特性——在外界光、熱、磁場或機械力等刺激下可顯著增強發光強度。雖然這一現象與餘輝機制存在本質差異,但它爲開發新型刺激響應材料開闢了新途徑,進一步拓展了材料的應用邊界。

目前,林澤森與團隊正致力於釐清有機長餘輝與有機磷光的本質區別,並探索這些材料在生物成像與光治療中的應用潛力。下一階段,團隊計劃將現有發現提煉爲統一的物理模型,爲學界提供不受激發條件影響的、可定量比較的核心參數,屆時不同研究團隊可通過標準化實驗獲取可比數據,有望徹底改變該領域長期缺乏客觀評價標準的局面。

參考資料:

1.Lin, Z., Ye, J., Shinohara, S. et al. Blue organic long-persistent luminescence via upconversion from charge-transfer to locally excited singlet state. Nature Communications 16, 2686 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-58048-2

運營/排版:何晨龍