作者|謝明宏

編輯|李春暉

鄧超演的什麼鬼?赤發鬼。

鄧超在《刺殺小說家2》中飾演的赤發鬼,是這個國慶檔討論度最高的電影角色,沒有之一。“赤發鬼有什麼錯,愛喝奶茶的人不會太壞”“感覺鄧超在這部演爽了,不拿片酬都樂意演的那種”“鄧超和赤發是兩個魔童的雙向奔赴”……

呀嘞呀嘞,你們怎麼對反派如此癡迷!“明明是魔王,可是赤發鬼下線的時候我還有點emo”,觀衆的狐疑正是鄧超的成功。但有別於通常那種“迷人的反派”,鄧超用自己多年的功力爲角色注入了主體意識——邪到無邪,邏輯詭異但邏輯自洽。

與其說大家對赤發鬼着迷,倒不如說是在爲人性的掙扎而共情惋惜。也許我們都曾像赤發鬼,想要找到掌控自己命運的“神”,卻在越過山丘之後只得到徒勞絕望。也許我們都想把自己塑造爲“神”,卻發現內心並未真正忘情,仍是當初那個俗人。

總之赤發鄧超一出,感覺過往的魔頭都不夠看了。須知,真正的魔絕不能停留在的外部的狠辣決絕,而是若即若離的心魔。那種心癢難搔、心有不甘、心境朽敗,纔是對一個演員的終極考驗。

在神性和人性之間,是赤發鬼的終極困境。在榮譽和邊界之外,是鄧超的反覆求索。

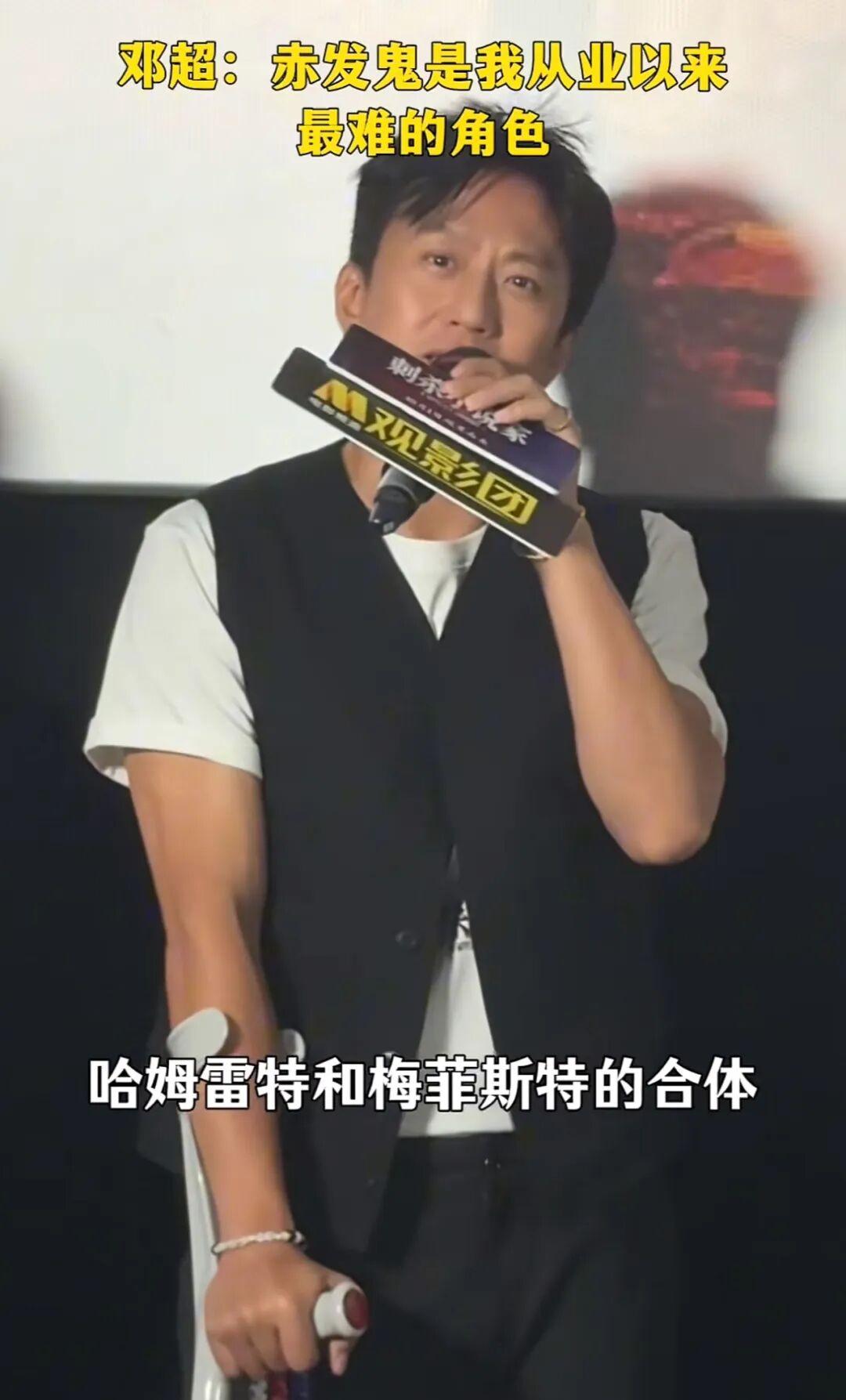

從業以來最難的角色

“這個可能是我從業以來最難的角色。”在《刺殺小說家2》北京首映禮的現場,鄧超的大實話讓人虎軀一震。小小赤發鬼,還能把金雞影帝給難住?別的演員喊難,我懷疑他們功力不夠。超哥說難,那肯定是攤上狠角色了。

其實,反派大多時候比主角難演,放在赤發鬼身上尤其成立。相比第一部特效製作的赤發鬼,鄧超的挑戰在於——如何把一個大魔頭變得人性化,同時又確實鬼裏鬼氣?

他說話的表情應該是什麼樣,習慣性的肢體動作又是什麼樣,沒人知道也不可能有參考。畢竟離開了巨大軀殼和視效加持,赤發鬼的塑造壓力被完全挪到了鄧超身上。

硬糖君這麼打比方吧,給你一個髒髒包妝容和玫瑰金色假髮,要你演大魔頭。你可能會變成《美人魚》裏看到鄧超畫的圖然後笑得四仰八叉的倆警察。“他的頭髮是赤色的,額頭上有塊疤。”題幹越短題目越難,鄧超的難處可想而知。

然而,開場雪夜裏鄧超回頭的那個眼神,就像驚堂木似的一錘定音。在電影裏第一下露臉,他就已經在角色裏了,並且通過不斷強化讓人們相信“赤發鬼就是這樣”。那不是武俠劇裏落魄俠客被欺負後反擊的眼神,而是魔頭的輕蔑和無奈。爾等宵小,不要命了?

鄧超塑造的赤發鬼,是天真和狠戾的混合體,喜怒無常讓人覺得他很好笑的同時還更可怕了。嘲笑霹靂火時,表演的“抱頭鼠竄”轉圈圈,讓人覺得臭屁又欠打諷刺力拉滿,夢迴九兒走T臺。這種鬆弛感完全是天賦來的,魔頭的狠和壞可以靠演技,但他的頑劣和調皮確實就像“厚厚的雲層縫隙裏閃過的一絲光”。轉瞬即逝,只有天賦才能抓住。

當然,這種鬆弛也完全不能用綜藝裏的搞怪來替代,它必須是爲赤發鬼定製的、貼合角色氣質的。比如對黑龍囑咐“妖怪,照顧好這丫頭”時,有點暖心大叔的風度,完全是《這個魔頭不太冷》。穿越到玻璃平臺上恐高的舉步維艱,讓人感覺魔頭也有弱點。不兒,你這麼恐高,赤發財富中心還修那麼高幹嘛。

“哎哎哎,別報警,很麻煩”則是叫人捧腹的頑皮。前一秒還是準備大殺四方的氣勢,下一秒立刻認慫擺笑臉。原因呢是之前搶奶茶被帽子叔叔追了幾條街,這反差不能說萌,只能說“強龍難壓地頭蛇”。到了新世界,就得遵循新世界的邏輯。

赤發鬼吞噬行者時不忘拿出手機自拍合影,更是讓人恐懼又夾雜幾許冷幽默。超哥怎麼想的?反正這麼奇詭的人物設計我是一輩子都想不出來。初看,會覺得好詭異好搞笑。等過幾分鐘回過神來,纔會發現魔頭有多恐怖。他並不覺得喫掉戰敗者有多兇殘,拿出手機拍照只是單純記錄生活。“魔頭就這生活,簡簡單單吸個人,開造!”

赤發鬼,人性和神性之間

看似邋里邋遢行爲怪誕,但就是能瞅準時機完成擊殺心狠手也辣。而赤發鬼舉重若輕的背後,其實是鄧超的苦心孤詣。須知光是第一場雪夜獵戶的打戲就拍了18次,魔頭的背後是鄧超死磕細節的“磨心”。

反正只要用角色把鄧超“釣”上了,後面的事兒就不勞導演操心。首映禮上雙方交代“相親”過程——導演路陽給鄧超打電話:“老鄧有一個角色,是哈姆雷特和梅菲斯特的合體。”一句話成功拿捏渴望挑戰的鄧超,他立刻回答:“還有這樣的角色嗎?那就來吧。”

永遠渴望新的角色和挑戰,這是鄧超的原動力。應該說,除了把赤發鬼演出具體的人性,擁有各種情緒甚至是瑕疵和弱點。鄧超對赤發鬼演繹得最成功之處,是形而上的氣質把握。

赤發鬼一屆屠戶出身,卻意外成爲雲中五虎,並且殺了君主竊居高位。當他被路空文斬殺,意外得知自己的命運被“神”掌控時,立刻陷入了癲狂和自我分裂。如果自己是被操控的玩偶,那麼過去那些努力和爲了向上爬丟下的夥伴和良心,又算什麼呢?

鄧超的赤發鬼,是哈姆雷特和梅菲斯特的合體,也是人性和神性的碰撞糾纏。一方面,鄧超抓住了角色身上哈姆雷特式的存在困境。他無法接受自己從“人上人淪爲落水狗”的命運,其反抗充滿了對既定宿命的悲壯質疑。這種內在的劇烈掙扎,與哈姆雷特在復仇路上的猶豫與自我懷疑,具有精神層面的高度共鳴。

“即使被關在果殼之中,我仍自以爲是無限宇宙之王。”《哈姆雷特》裏的這句話,也適用於赤發鬼。發現“神”的存在後,他有了吞噬“神”的計劃。他不承認,也不允許這個世界有比他更爲強大的存在。

另一方面,鄧超在悲劇王子之外塑造了梅菲斯特式的魔鬼狡黠。有點陰溼的出現在路空文的世界,讓對方分不清幻象和現實。他是一個高超的誘惑者,他引誘少年空文與他結伴同行,表面上是爲了共同“弒神”,實則是爲了實現自己吞噬造物主的陰謀。

同時,他又引誘作家路空文滑向名利。那句“心無慾念怎麼會寫出赤發鬼”由鄧超來說,確實讓人後背發涼。希伯來文的梅菲斯特,是“說謊者”與“摧毀者”的結合。他看出了路空文的鬱郁不得志,想要瓦解對方的善念,令其跌墮入自我厭棄、自我放縱的深淵。

如果具象化的赤發鬼還能算個實體的話,黑煙幻影中的心魔就已經是一種概念了。心魔的貪婪和不甘、狡猾和引誘、憤怒和幽怨,都被鄧超全部塞進了眼神裏。即便有一幕是鄧超和董子健的臉融爲一體,我們仍能被那半張臉深深震撼。

探索演員的邊界

越是到達頂峯的人越是感到孤獨。很難想象,面對如此成功的赤發鬼,鄧超依然保留自我批評空間。“你可能最不能讓自己滿意的,就是你自己。但其實創作的過程,每個人的心路歷程都是非常難,這就是表演的魅力所在。那東西一旦實施的時候,你就會望而卻步,甚至說我好差我好差我好差。”

將鄧超和赤發鬼的經歷結合起來看,會發現有着不謀而合的宿命感。鄧超從小的“叛逆”,其實是一種超強的主體意識。越是被告知上限和未來是什麼,越是要自己打破上限和宿命。一如電影當中赤發對衆人的詰問:“還想操弄我的命運嗎?我纔是故事的主角。”

在演員這條道路上,他一直在打破和重塑自身,恰似赤發鬼對神的反抗。從導演處女作《分手大師》到影帝封神作《烈日灼心》再到具有中年困境況味的《勝券在握》,他不斷吸收新的表演技法、探索新的領域。爲了演《影》裏的兩個角色,兩個月內增肌20斤又急速減重。執導《中國乒乓》不用替身拍動作,苦練左手擊球,硬生生改掉慣用手。

除了一直在當“拼命三郎”涉獵新領域,鄧超的演技也在不斷突破邊界。從大開大合的極致釋放到靜水流深的內斂沉着,是方法論的逐漸轉向,也是對角色和電影理解走向深水區的必然選擇。

《中國乒乓》裏鄧超飾演的戴敏佳,要對抗的不只是外國球員,更要對抗內心的恐懼和勝負觀。《勝券在握》中的白勝,從想要變成系統中的既得利益者到選擇逃出系統,經歷了十分複雜的心理轉變。這些內化處理,使得鄧超的角色越來越有靈魂深度。

可以說,赤發鬼身上的那種不自信也和鄧超的自我懷疑機制如出一轍。總是覺得自己做得不夠好,把個體意識注入到每一個角色。作爲深度體驗派,鄧超會在心裏給每個角色安排一個房間,就像赤發鬼把吞噬的人全部囚於心房。

“原來我經常會去努力地想,我多長時間,從那個人物裏走了出來,後來發現我根本出不來。我們一直在一塊,他已經住進了我的心裏。”赤發鬼的心房裏有久天、行者、路空文,鄧超的心房裏則住着方文、辛小豐、赤發鬼。

強大到敢於挑戰天神,脆弱到不敢面對自己。是天才的敏感,也是狂人的孤傲。是凡俗的慾望,也是無念的超脫。如果把赤發鬼抽離出殘暴情境,他其實就是另一個維度的鄧超——在去弒神的路上,用着科技工具,吸着珍珠奶茶。