辛棄疾這名字是其祖父辛贊定下的,和西漢名將霍去病相輝映。他的出生地在山東濟南,自他降生之時,故土就已淪陷於金人之手。

二十二歲時,青年辛棄疾率領五十兵騎,(從哪到哪)直插金兵敵營深處,於五萬金軍中如入無人之境,生擒叛將張安國,一路南馳,直抵宋廷。此舉震動朝野,一戰封神。

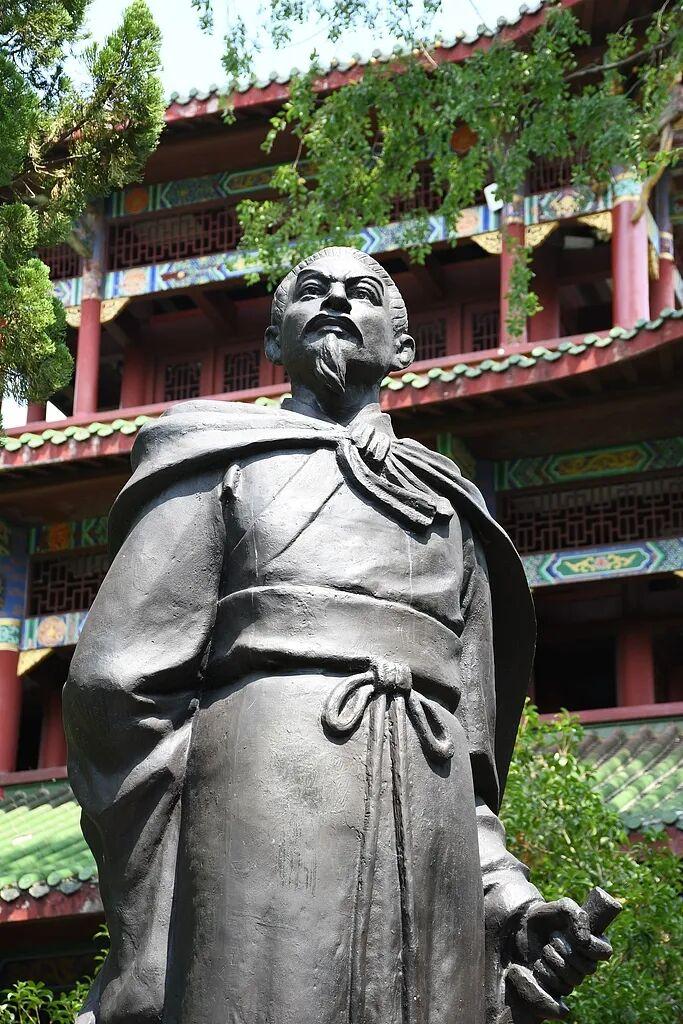

▌江西鬱孤臺前的辛棄疾雕像。

或許這個年輕人當時心底曾發誓,有朝一日,一定會再北上回去收復故土。南歸後,辛棄疾受到南宋朝廷的嘉獎,受任官職。辛棄疾也十分渴望建功立業,不負一身志氣才華。

可惜他未能遇上一位如漢武帝賞識霍去病那般,完全信任他的君王。他的仕途可以說是跌宕起伏,“歸正人”的身份還是比較敏感,一點錯誤就容易招來彈劾不斷。他那勇猛精進主戰派的作風,很多時候也和掌權者相悖。

更多時候,辛棄疾就像一枚蒲公英,被推離朝中核心,朝廷給他的任書漂到哪裏,他的家就去往哪裏。安徽、湖北、湖南、江西……

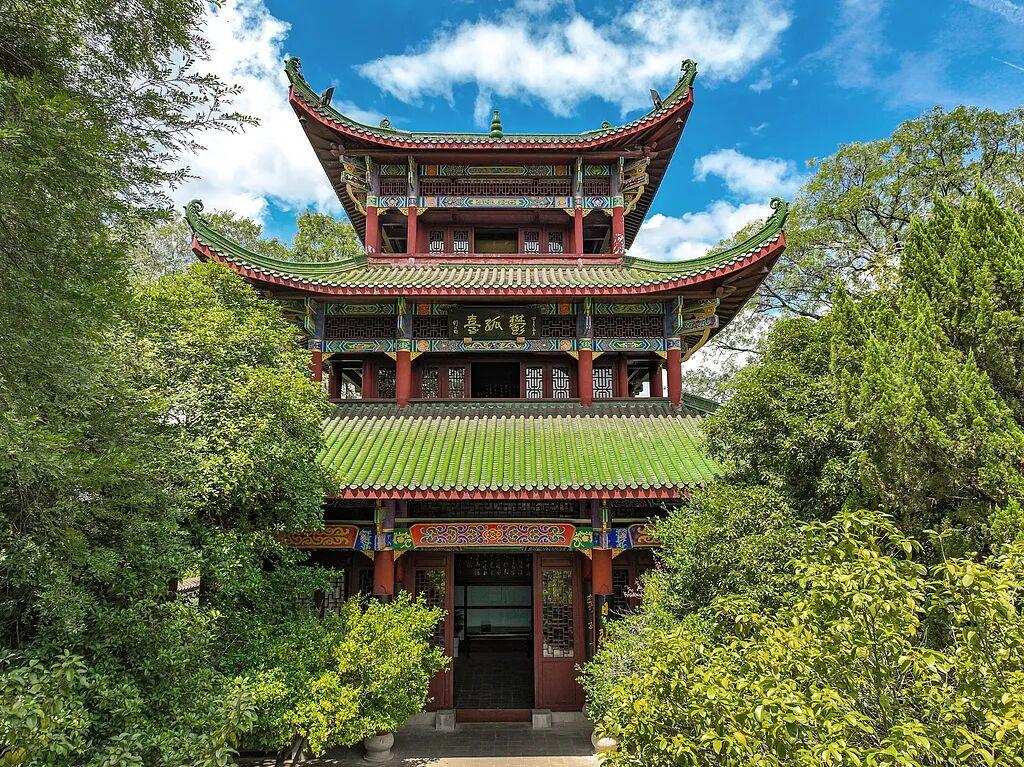

▌辛棄疾紀念館。

世人常道“男兒志在四方”,雖然他辛棄疾一心一意只向北方,北伐恢復中原成了他餘生的執念。但是每到一地,他還是往往力圖除弊革新,爲北伐奠定基礎。

在湖南創建飛虎軍時,他不惜繞過中央樞密院反對,鐵腕進行軍事建設,收購民間酒坊,推行官方售酒以充軍費;在江西賑荒中,他果斷開倉平糶,動用全部官錢異地購糧,救活無數饑民。可以說,辛棄疾搞軍事、搞經濟都很有一手。

▌北固山祭江亭。

然而這些雷厲風行的舉措,往往或觸及豪強利益,或不走尋常路,因此留下一些“把柄”。

淳熙八年(1181年),42歲的辛棄疾由江西安撫使改任浙西提刑,但還沒到任,就被臺臣王藺彈劾,因此罷官歸田。

要真說辛棄疾完全無辜,似乎也不全是,辛棄疾確實手段鐵腕不按規矩來,後來也被懷疑有財產來源不明。然其拳拳報國之心,敢做敢爲的作風,卻是日月可鑑。

▌辛棄疾與鬱孤臺,首次在江西爲官,辛棄疾在贛州任上時留下了《菩薩蠻·書江西造口壁》。

也不知是不是早預感到自己的職業危機,辛棄疾在罷官前,就已在信州(今江西上饒)帶湖附近,開始着手修建常住居所,以“人生在勤,當以力田爲先”的理念,把新居取名爲“稼軒”,意思就是農家居所,同時以“稼軒居士”爲自己的名號。

名字基礎,建的房子卻不基礎。

辛稼軒在帶湖建的房子堪稱“豪宅”,很適合享受生活。他把自己的退隱規劃寫入《沁園春》中,把怎麼裝修房子,安排得明明白白:“好都把軒窗臨水開。要小舟行釣,先應種柳;疏籬護竹,莫礙觀梅。秋菊堪餐,春蘭可佩,留待先生手自栽。”也就是說這房子的窗戶要臨水開,有小舟可以釣魚,要種柳樹,竹籬笆不能太高了,梅花樹啊、秋菊、蘭花也要統統親自安排上!

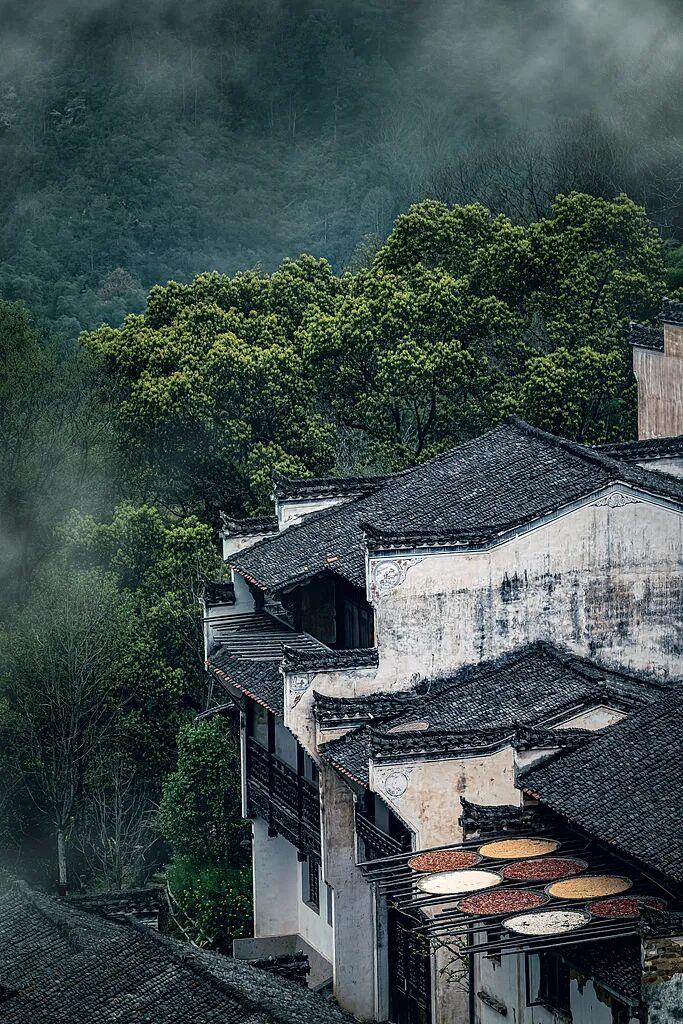

▌婺源民居,在江西修建的房子,充滿了辛棄疾自己的雅趣。

最後房子上樑的時候,辛棄疾特意寫了長長的祝詞,非常高興——他大約是怕這命如浮萍的生活了,真的很想要一個可以安定下來的家。

上樑那日寫的《上梁文》,其中還道:“拋梁東,坐看朝暾萬丈紅。直使便爲江海客,也應憂國願年豐。”他不忘囑咐自己,要想想國家的憂患未除,盼望國家昌盛。

辛棄疾攜家帶口到信州帶湖這一住,竟也到了十年之久。

▌田園雅居。

此後,他便和上饒結下了深深的緣分。

餘生他被陸續罷官、仕途中斷的二十來年,都選擇了迴歸上饒。或者說,是上饒給了這個回不去家鄉的人,一片棲身之地,也留存了他心中那一點不滅的火苗。

因爲”失業“,辛棄疾在帶湖閒居期間,有了很多時間。上饒的山水,就像一座待尋覓的寶藏,而辛棄疾就是那個有心之人。

居住帶湖期間,辛棄疾創作了不少好詞,尤其是那些描寫“農家樂”的詞,非常貼近生活,極具田園氣息。

“先生杖屨無事,一日走千回”,他非常喜歡帶湖“千丈翠奩開”的風景,便每天沒事就到處晃盪,誇張自述說,有時要走個千百回。

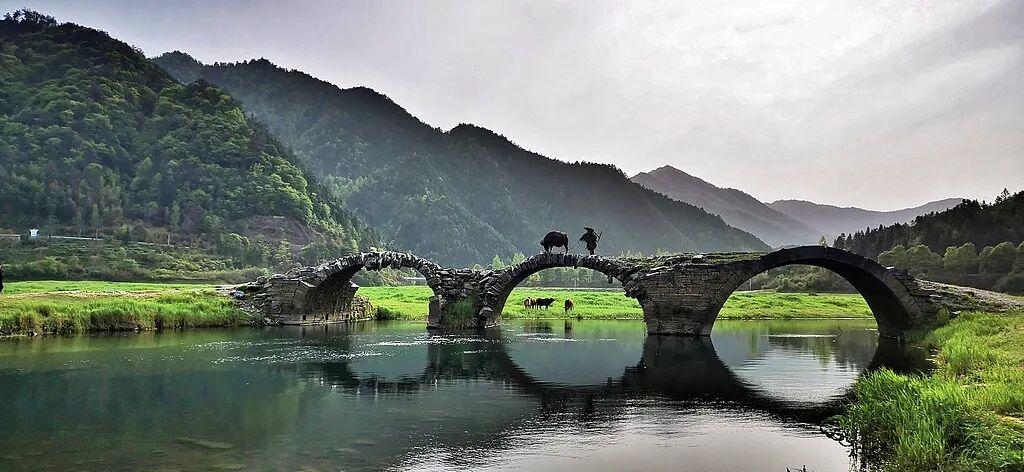

▌上饒田園景緻。

隱居帶湖期間,辛棄疾也經常往返於廣豐縣的博山一帶。

博山西南六十里,有一處黃沙嶺,此處“溪山一片畫圖開”,風景甚是開闊優美,辛棄疾在這裏建了一處書堂。

某一日,辛棄疾夜行黃沙道,寫下《西江月·夜行黃沙道中》,道出農家豐收的欣喜:“明月別枝驚鵲,清風半夜鳴蟬。稻花香裏說豐年,聽取蛙聲一片。七八個星天外,兩三點雨山前。”

▌河岸晨霧,“稻花香裏說豐年,聽取蛙聲一片。”上饒的景色也療愈着辛棄疾。

在博山寺中,他寫出名句:“人間走遍卻歸耕。一鬆一竹真朋友,山鳥山花好弟兄。”真正把這片山山水水,看成自己內心深處的歸屬。

可那些曾縱橫沙場指點江山的年少往事,又哪是那麼容易割捨。

又一夜,他獨自宿在博山王氏庵中,寫下《清平樂》,忍不住懷念起來過去的崢嶸歲月:“平生塞北江南,歸來華髮蒼顏。布被秋宵夢覺,眼前萬里江山。”

他從沒忘記夢裏的萬里河山,沒忘記自己馳騁過的沙場。

▌高山流水,身處田園依舊心繫家國。

曾經的少年走到如今的中年,歷經波瀾人生,在“半退休”狀態下,他也有更多時間涵泳人生況味。

少年到中年的愁滋味,被他熬煉成了一首好詞:“少年不識愁滋味,愛上層樓。愛上層樓,爲賦新詞強說愁。而今識盡愁滋味,欲說還休。欲說還休,卻道天涼好個秋。”

▌上饒秋色。

除了縱情山水抒懷,辛棄疾在帶湖還與一些文人有着密切來往,其中包括和韓元吉、朱熹等當世名家的詩文唱酬,帶湖儼然成爲辛棄疾的“文藝沙龍”據點。

其餘走得比較近的朋友還有王自中、李泳、鄭汝諧、杜叔高、陳亮等人。

這些文人的共同點,便是有抗金報國之心。

▌泛舟江上。

陳亮是辛棄疾最重要的摯友之一,兩人一見面就聊得停不下來,尤其關於抗金大事兩人非常合拍,如陳亮曾情真意切說:“只使君,從來與我,話頭多合。”

辛棄疾曾爲陳亮賦壯詞鼓舞精神,一首《破陣子》也成爲辛詞絕唱:“醉裏挑燈看劍,夢迴吹角連營。八百里分麾下灸,五十弦翻塞外聲。沙場點秋兵……”

▌壯闊的田園詩畫。

1185年,辛棄疾四處遊玩時發現一絕好去處,那便是上饒西南鉛(音同沿)山縣東二十五里的期思渡村。那附近有一處清泉,辛棄疾很愛它的幽靜,取《論語》“一簞食,一瓢飲”之意,命名爲“瓢泉”。

辛棄疾便將瓢泉和附近的幾間房一起買了下來,以供不時小住。

1188年冬,他居住在瓢泉過冬,以濁酒取暖,順便養病。不想好友陳亮突然來訪,兩人相約到附近的鵝湖山遊覽,壯懷激烈縱論天下,共賦《賀新郎》:“道男兒、到死心如鐵。看試手,補天裂。”

▌鵝湖書院,曾是一個著名的文化中心。尤其是南宋理學家朱熹與陸九淵等人的鵝湖之會,成爲中國儒學史上一件影響深遠的盛事。。

此鵝湖之會,亦成爲南宋文學史一段佳話。

辛稼軒在上饒隱居蟄伏,把這半生的滋味煉入詩詞,仕途雖斷,詞境卻大開。從此,清風鳴蟬、鐵馬金戈,愛怨情仇皆湧入稼軒詞境中。

今人有句總結,形容得貼切:辛詞十分好,七分寫上饒。

辛棄疾在帶湖退居十年後,朝廷終於想起他來了。

紹熙三年,辛棄疾被任命爲福建路刑獄公事,這一年他五十二歲。

到了福建,他主管刑案並監督官員,卻搞得當地“官不聊生”,原因是他執法狠辣,“輕以文法繩下”動不動就把手下犯事官員繩之以法。

▌山谷中的隱逸之地。

次年(1193)他又兼任福建安撫使 。然而好景不長,沒多久辛棄疾再度遭言官彈劾,於紹熙五年(1194)七月又罷職,重歸閒居。

屋漏偏逢連夜雨,他在帶湖的家沒多久也被大火付之一炬,已經回不去了。

年過半百的辛棄疾,又落得清清靜靜,沒了事業也沒家。幸好,早幾年前,他已在瓢泉一帶籌劃居所,辛棄疾對“家”,好像有種執着的“收集癖”,也虧得有這麼一個新的“存檔點”,一家人不至於居無定所。

▌離開故鄉的經歷一直讓辛棄疾對“家”有執念。

慶元二年(1196),56歲那年,辛棄疾攜全家正式移居鉛山縣期思村瓜山之下。他在這裏陸續加建了停雲堂、秋水觀 ,停雲堂竹徑幽深,秋水觀隱藏於水石之間別有情致。

再建新居,辛棄疾卻彷彿換了心境,取名開始頗有點“厭世風”。停雲,取自陶淵明《停雲》詩;秋水,則源自《莊子》,寓意心境澄明。

從這些建築的命名,似乎能看到一個逐漸收斂鋒芒,從莊老哲學、陶式隱逸中尋求安慰的辛棄疾。

▌曉看天色暮看雲,辛棄疾在山水的療愈下逐漸收斂鋒芒。

他也開始真切地察覺衰老的到來,感慨自己“甚矣吾衰矣”。漸漸地,一種試圖超脫的心境開始浮現,正如他在瓢泉所作的《永遇樂·投老空山》寫道:“停雲高處,誰知老子,萬事不關心眼。”

人生如大夢,大夢又醒,便又只能往山水裏去,去關心山中的青翠和浮雲。

他閒逛的時間又開始多了,便喜歡去周邊探勝,所到附近名勝有如靈山、翠微樓、隱湖 、峽石、積翠巖等。

▌人生如大夢,大夢又醒,辛棄疾便往山水中走去。

唯有那些寄情山水的時刻,那個豪放的稼軒才又浮現出來。

“我見青山多嫵媚,料青山見我應如是。”這兩句流傳千古的詞句,就寫於瓢泉旁的停雲堂。這一刻,辛棄疾與青山平起平坐,人生寂寞如許。

他更抒發:“不恨古人吾不見,恨古人不見吾狂耳。”他心底還是將自己高看的。

▌“我見青山多嫵媚,料青山見我應如是。”

《沁園春》(疊嶂西馳)詞寫的是遊靈山齊庵,其中名句:“疊嶂西馳,萬馬迴旋,衆山欲東。”似乎訴說他心中那份馳騁沙場的渴望,從未真正熄滅,可是此刻,他也只能將羣山看作奔騰的戰馬。

辛棄疾這一身才華虛度的失落感,好像被這片山水接住了。

▌雲照靈山。

喜歡交朋友的辛棄疾,瓢泉閒居多年期間,也交了不少新朋友,不過,這時候的朋友有一些新特點——出現了僧人。

和友人談論年輕往事,辛棄疾的心態也開始流露出頹廢、壯志未酬的遺憾。“卻將萬字平戎策,換得東家種樹書。”(《鷓鴣天·有客慨然談功名》)昔日的平戎之策,到如今只剩種樹閒書,漸成壯志未酬之憾。

▌上古寺內薄霧籠罩,亦如辛棄疾看不清前路的迷茫心情。

後來,64歲的辛棄疾又面臨起用,朝廷命他擔任紹興知府兼兩浙東路安撫使。

此時朝中,山雨欲來風滿樓。因韓侂冑主持的“開禧北伐”在即,朝廷中主戰的風氣佔上風,這位老將才又被想起來。

辛棄疾的豪情壯志總被視爲強心針,即便他年事已高,這樣的精神號召力也被寄予力挽狂瀾的厚望。

▌山雨欲來。

次年三月,他被改任鎮江知府,主要工作是籌備北伐,任上他緊鑼密鼓地偵查敵情,訓練士兵,爲北伐殫精竭慮。然而,他很快又遭彈劾獲罪被免去鎮江知府,遷任隆興知府。這一次親身報國的機會,又被輕易剝奪了。

即將離任鎮江,辛棄疾登北固亭,寫下了傳誦千古的《永遇樂·京口北固亭懷古》:“千古江山,英雄無覓,孫仲謀處。舞榭歌臺,風流總被,雨打風吹去。”

這首詞被後人譽爲“辛詞第一”,字字泣血,慷慨悲壯。六十六年的風雨人生,所有的無奈與不甘,都濃縮其中。

▌北固樓。

沒等到任江西,他又遭徹底“清洗”,被免去所有實職,辛棄疾便失落地回到鉛山。

走過萬水千山,他最後決定還是回鉛山。

這輩子,從山東走到江西,大起大落,卻好似一直在繞圈。從少年走到白頭,從熱血走到老朽,是該休息了。可或許,在每一個寂靜的夜晚,胸中的遺憾都燃燒着這具衰老的軀體。

▌北固山辛棄疾詞。

公元1206年,南宋正式發動北伐,卻節節敗退。開禧三年(1207)秋,朝廷再次任命辛棄疾爲樞密都承旨,渴望老臣再度出山支撐危局。可傳達旨意的人來到鉛山時,辛棄疾已經重病不起,只能辭謝。

同年的九月十日,《康熙濟南府志》記載,辛棄疾忽然睜開雙眼,大聲疾呼“殺賊!殺賊!”隨後溘然長逝。

青山處處埋忠骨,那個一生瞭望北地,渴望披甲持戟的漢子,就把這一身葬在了鉛山,坐望北方江山。

▌遠望羣山。

如今的辛棄疾墓,藏身於江西上饒市鉛山縣永平鎮陽原山顏家壠中,墓碑上刻着“顯故考辛公稼軒府君之墓”。

如今若有濟南老家的人來看望辛稼軒,想必也會感慨:“現在南北暢行無阻,您老人家北望中原的遺憾可以釋懷了。”

詞中之龍,在這裏長眠,也在這裏真切地活過,以辛稼軒之態,在歷史深處留下耀眼的光芒。

編輯/Tasia

文/王雅芳

圖/視覺中國、圖蟲

設計/April