爲解決生態環境對經濟發展的制約問題,確保實現國家和人類社會的永續發展目標,黨的十八大報告提出美麗中國建設理念,將其納入“十三五”規劃;隨後,黨的十九大和二十大報告進一步明確了分階段的實踐目標。美麗中國建設的核心不僅在於保護和恢復生態系統,還強調綠色發展的推廣與資源的高效利用,其總體和階段性目標明確體現了建成生態環境良好的生態文明國家,以及實現人與自然和諧共生的雙重含義。

生態學作爲研究生物與環境相互關係的科學,與美麗中國建設有着天然的聯繫。一方面,生態學研究爲美麗中國政策制定與實施提供了理論支撐。另一方面,美麗中國建設爲生態學理論和方法的發展提供了寶貴的實踐機遇。爲深入闡釋生態學與美麗中國建設的相互作用,我們在識別美麗中國建設與生態學相關重點領域的基礎上,梳理了國內外研究進展與治理成效;結合中長期目標,提出美麗中國建設對生態學研究的新需求與挑戰。研究成果不僅爲生態學領域的理論與實踐發展提供了有益指引,也爲全球生態治理體系的完善、人居福祉的提升,以及綠色經濟和產業轉型提供了重要支持。

1.1 美麗中國的背景和內涵

爲應對改革開放以來中國經濟發展結構及發展模式的轉變,從重發展的數量、速度變爲向發展要質量和效益,並從根本上解決生態環境對經濟發展的制約,維繫中國乃至人類社會永續發展的目標,在黨的十八大報告中提出了美麗中國建設奮鬥目標,將其納入“十三五”規劃;並在十九大、二十大報告中,提出了分階段的具體研究目標。

隨着美麗中國概念的不斷深化完善,其所堅持的讓人類共享自然之美、生命之美、生活之美的主旨內涵也日益顯現。享自然之美在於創造良好的生態空間,提供舒適宜居的生活環境,實現山清、水秀、天藍的生態家園;享生命之美需遵循人與自然生命共同體的理念,尊重、順應自然規律,堅持綠色及可持續發展,實現人與自然和諧共生;享生活之美則體現了爲人類創造美好生活的價值引領,也是將美麗中國的具體目標轉化爲提升人類生活質量、結合幸福指數的重要保障。

1.2 美麗中國研究內容中的生態學內涵

中共中央、國務院在2024年1月11日印發了《關於全面推進美麗中國建設的意見》(下簡稱《意見》)。從《意見》的具體要求看,美麗中國是生態文明在生態環境領域的具象化,其建設過程中所涵蓋的理論與方法覆蓋了生態學中的各個分支。從生態要素上看,需要充分認知水、土、氣等生態環境要素的遷移轉化機理;從生態系統結構和功能上看,需要徹底闡明生態系統的空間分佈和時間動態規律,以及影響因素;從生態產品的供需來看,需要釐清供需關係、傳輸路徑及受益範圍;從生態經濟角度看,亟需完善相關法律法規,以及補償和激勵機制。

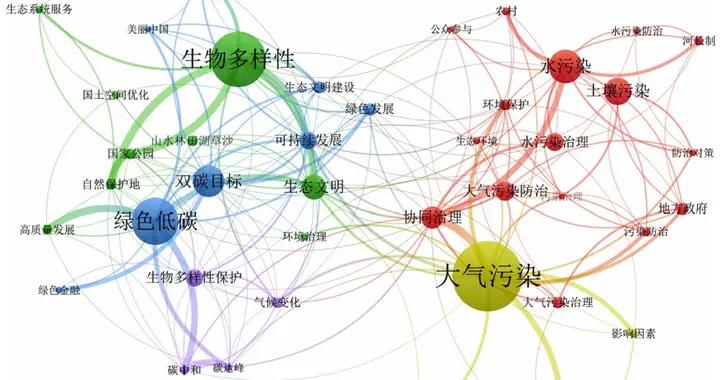

2.1 美麗中國建設中的重點領域識別

對中國知網數據庫近5年含有美麗中國關鍵詞的科研論文采用VOSviewer科學知識圖譜軟件進行網絡分析(圖1),結果可以看出,其中涉及生態環境領域呈現出4項主要類別:首先,針對大氣領域的研究最爲集中,其中重點關注與霧霾和京津冀相關的內容;第二類爲生物多樣性領域,包含了自然保護地、國家公園、國土空間、生態文明、生態系統服務等關鍵詞;第三類聚焦綠色低碳和“雙碳”目標領域,包含可持續發展、綠色金融、生態文明建設等關鍵詞;第四類是水污染和土壤污染治理領域,二者協同或者與大氣污染三者協同治理是該領域關注的重點。

圖1 美麗中國建設中重點生態學領域網絡分析

2.2 大氣環境領域進展及經驗成效

2.2.1 大氣環境治理研究進展

人類對大氣污染的關注始於20世紀歐美地區發生的嚴重煙霧事件。隨着污染源的遷移、工業生產水平及污染物治理技術的提升,全球大氣中甲烷、氮氧化物、硫化物和顆粒物的濃度已有明顯降低。

目前,大氣環境治理目標已經由解決短期空氣污染過渡到遏制失控的長期氣候變化。雖然大氣污染物的涵蓋範圍遠超過導致氣候變化的溫室氣體,但在治理大氣污染的過程中,使得應對氣候變化方面也取得了一定的效果。

現階段,大氣環境治理中還面臨氣候變化和污染物類型轉換帶來的新問題。近年全球平均地面風速下降,靜息天氣增加,近地面大氣擴散條件變差;全球能源結構轉型正持續展開,大氣污染物類型也由傳統的化石能源污染物轉變爲受國際公約管控的持久性有機污染物、內分泌干擾物等新興污染物。爲應對這些變化,全球各國從不同側面探索大氣污染、氣候變化及經濟發展三者之間的協同途徑。大氣污染的治理需要從頂層制度開始設計,推動產業變革、健全相關制度,協同應對氣候變化與大氣污染控制,才能在氣候、健康和經濟發展等多方面取得共贏。

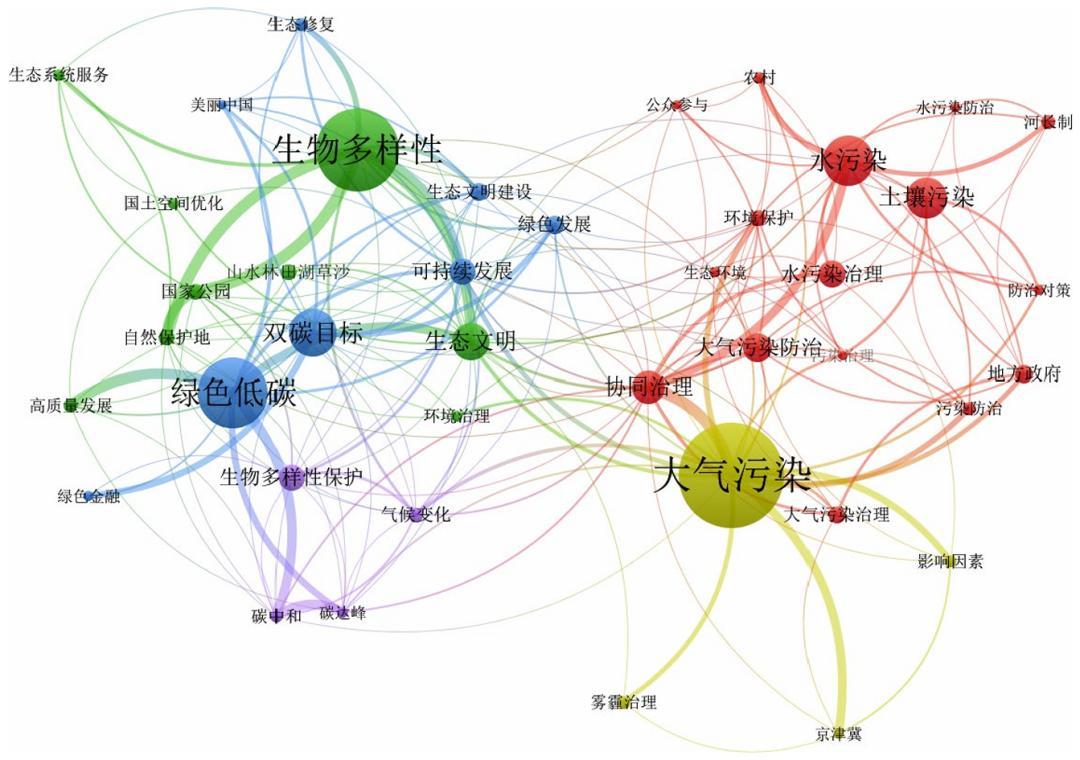

2.2.2 中國大氣環境治理經驗成效

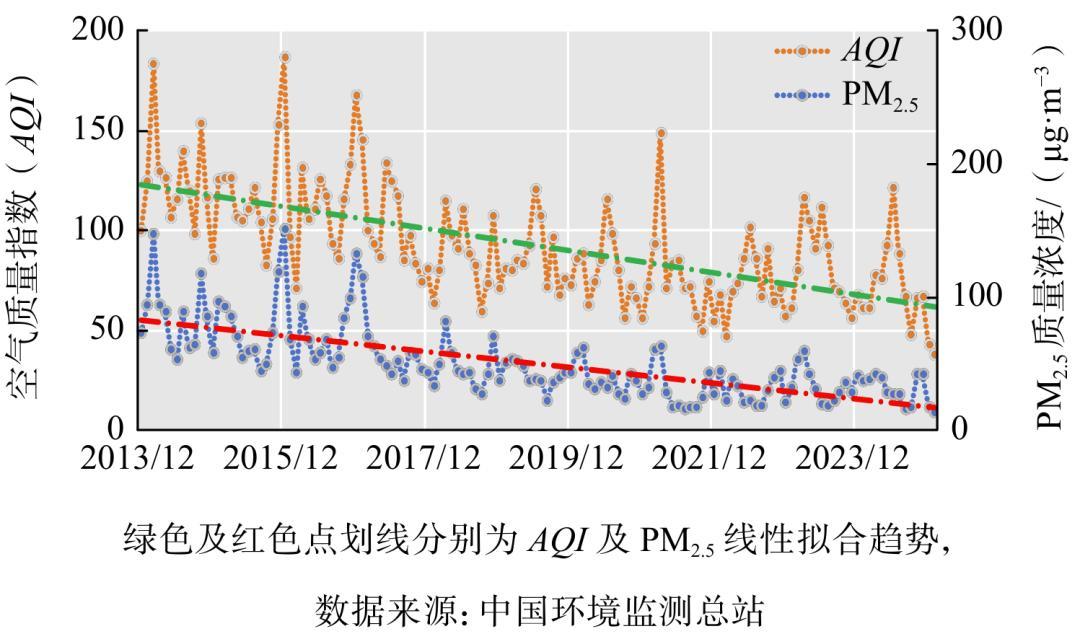

在美麗中國建設中,大氣環境治理始終是生態保護的重要內容,並因其顯著的感官效果成爲污染防治的核心領域。2013年,國務院發佈《大氣污染防治行動計劃》(“大氣十條”),提出了涵蓋重點行業整治、產業結構調整、能源優化、機動車污染治理等35項措施的綜合治理方案。此後,《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》和《空氣質量改善行動計劃》等接續出臺,通過因地制宜調整治理方案,取得了顯著成果。通過美麗中國建設過程中的大氣污染治理攻堅,京津冀及周邊地區的重污染成因機理被全面辨識,北京市PM2.5的改善程度被聯合國環境規劃署評價爲“北京奇蹟”(圖2)。

圖2 北京市空氣質量指數及PM2.5月均值

中國大氣污染成功的防治經驗來源於以下4大機遇和關鍵舉措:(1)能源結構優化:2013—2020年,中國天然氣消費量翻番,全國淘汰40多萬臺燃煤鍋爐和窯爐,減少煤炭消費約5億t。(2)供給側結構性改革:淘汰落後產能、清理“散亂污”企業、調整化工產業佈局等行動爲區域環境改善奠定基礎。(3)科技創新突破:通過自主研發高水平治理設施和精準預測系統,有效解決了跨區域污染和複雜污染問題。(4)完善督查機制:中央環保督察制度的推行確保地方政府對空氣質量負責,實現治理閉環管理。

2.3 生物多樣性保護領域進展及經驗成效

2.3.1 生物多樣性保護進展

較早的生物多樣性保護主要針對人類捕殺較多的物種,如19世紀末期對野象的關注。隨着人類對自然干擾的加劇,生物多樣性保護理論與實踐也逐漸發展成熟,爲應對日益嚴重的生物多樣性喪失,1992年,各國政府在巴西里約熱內盧召開的聯合國環境與發展大會上共同簽署了《生物多樣性公約》。在後續幾十年間,各國政府陸續設立並簽署了多項與生物多樣性保護相關的戰略計劃,但全球生物多樣性喪失的趨勢並未發生實質性改變。

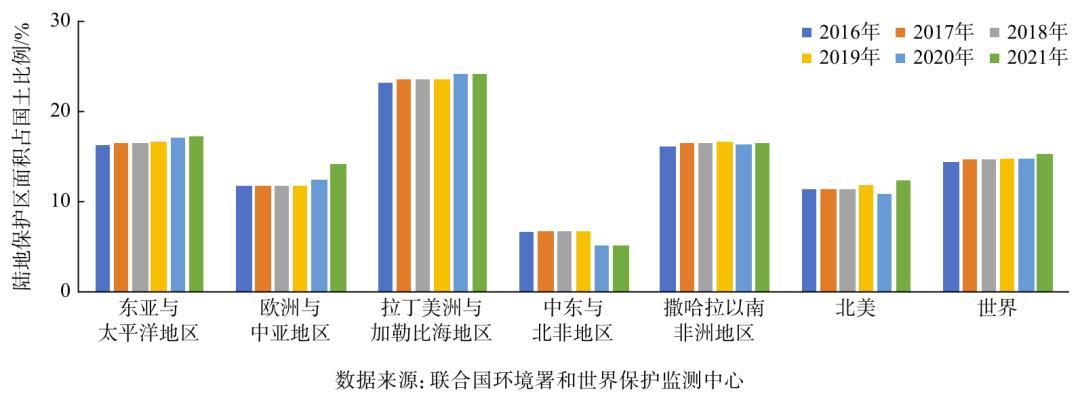

在此種情況下,全球各地區自然保護地制度的設立及發展成爲生物多樣性保護過程中不可多得的亮點,爲生態系統及生物多樣性保護做出了貢獻(圖3)。

圖3 全球主要地區保護地佔國土陸地面積比例

目前,生物棲息地退化喪失、自然資源過度消費、環境污染、氣候變化、外來物種入侵等嚴重威脅着生物多樣性。聯合國報告已指出,生物多樣性的喪失會極大增加疾病從動物傳播給人的風險;但也強調,雖然2010年在名古屋通過的“愛知生物多樣性目標”並未完全實現,但幾乎所有國家現在都在採取措施來保護生物多樣性。

2.3.2 中國生物多樣性保護經驗成效

中國雖起步較晚,但已構建了以國家公園爲核心,結合自然保護區和自然公園等多層級保護體系。中國國家公園體系建設取得了顯著成效。(1)保護範圍和物種增加:覆蓋23萬km2,保護近30%陸域國家重點保護物種。(2)制度逐步完善:構建了10餘項管理標準,形成較爲系統的制度框架。(3)旗艦物種恢復顯著:如藏羚羊種羣增至7萬多頭,東北虎和東北豹數量顯著增長。(4)生態系統穩定性提升:長江、黃河、瀾滄江源頭等區域實現整體保護。

2.4 “雙碳”目標及綠色經濟領域進展及經驗成效

2.4.1 “雙碳”目標及綠色經濟研究進展

“雙碳”目標的設定源於人類對氣候變化的關注。1992年,各國政府在巴西里約熱內盧簽署的《聯合國氣候變化框架公約》(以下簡稱《公約》)表明了全人類應對氣候變化的決心。2015年《巴黎協定》,全球重要經濟體均對碳中和做出了時間承諾。此外,爲了有效降低實現碳中和的社會經濟成本,各國在不同程度上運用了財稅政策和市場機制進行調控。

2.4.2 中國綠色低碳發展經驗成效

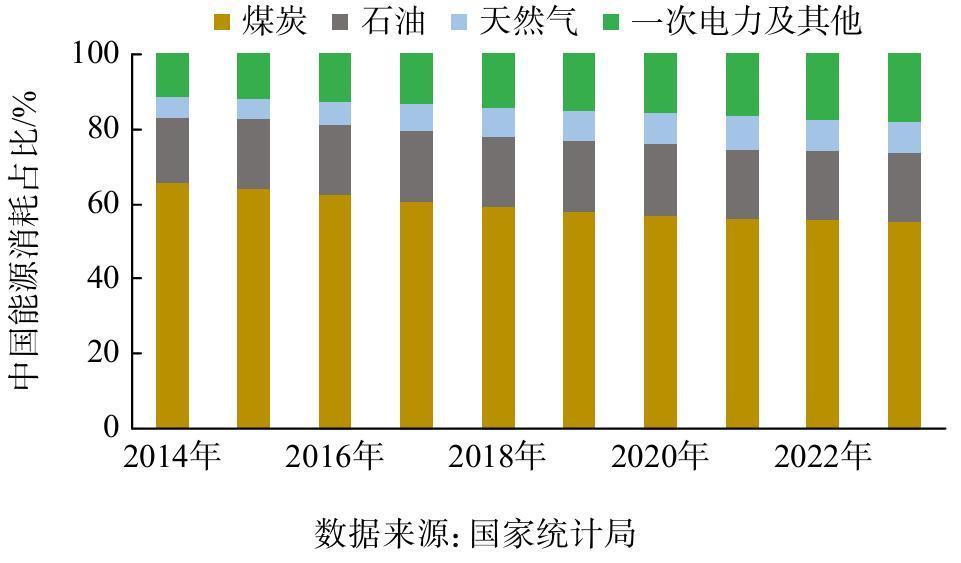

中國自加入《巴黎協定》以來實施了一系列應對氣候變化戰略、措施和行動,積極參與全球氣候治理,在應對氣候變化方面取得了積極成效。藉助美麗中國理念,中國積極推進應對氣候變化的國家戰略,積極減緩並主動適應氣候變化。《中國應對氣候變化的政策與行動2023年度報告》顯示,中國2022年碳排放強度比2005年下降超過51%,非化石能源佔能源消費比重達到17.5%(圖4);《中國電力發展報告2023》顯示,2022年全國發電量8.7萬億kW·h,非化石能源發電量達到36.2%;中國還積極推進產業結構調整優化升級,新能源車產銷量已連續8年位居全球第一(截至2023年6月底,全國新能源車保有量達1620萬輛,佔全球1/2以上)。此外,中國還協同其他國家,積極推動全球可再生能源的商業化,例如經由技術突破,使得全球風電和光伏發電成本分別下降了80%和90%;在協助其他發展中國家應對氣候變化方面,中國已與40個發展中國家簽署48份氣候變化南南合作諒解備忘錄,通過合作建設低碳示範區、開展減緩和適應氣候變化項目、組織能力建設培訓等方式,爲其他發展中國家提供支持。

圖4 中國能源消耗佔比

2.5 水、土污染治理研究進展及經驗成效

2.5.1 水、土污染治理領域研究進展

隨着經濟發展及人口擴張,人類對水量及水質的需求日益增加,對土壤安全的要求也日趨提升,世界各國都十分注重水、土資源的綜合性統籌規劃和管理。歐美等工業化國家在發展過程中均經歷過地表水黑臭、土壤和地下水污染的治理改善過程,但解決途徑和側重點各有不同。

目前,全球水、土污染正面臨着氣候變化和人類活動的雙重壓力。頻繁且嚴重的旱澇,一方面造成了環境容量的下降,同時還加劇了可利用水、土資源的短缺;另一方面不斷出現的新型污染物也極大提升了污染治理的經濟成本和技術難度。爲應對新的情勢,各國政府均在激勵工業和經濟部門通過改變工藝和材料減少新污染源,並研發諸如土壤蒸汽提取等物理技術,以及旨在降解或固定土壤、水體污染物的化學生物處理技術,從源頭和過程兩方面對水、土污染進行控制及治理。

2.5.2 中國水、土污染防治經驗成效

近年來,中國陸續修正了《中華人民共和國水污染防治法》、實施了《水污染防治行動計劃》《土壤污染源頭防控行動計劃》《全國地下水污染防治規劃(2011—2020)》等政策方案,並取得了一定的成效。

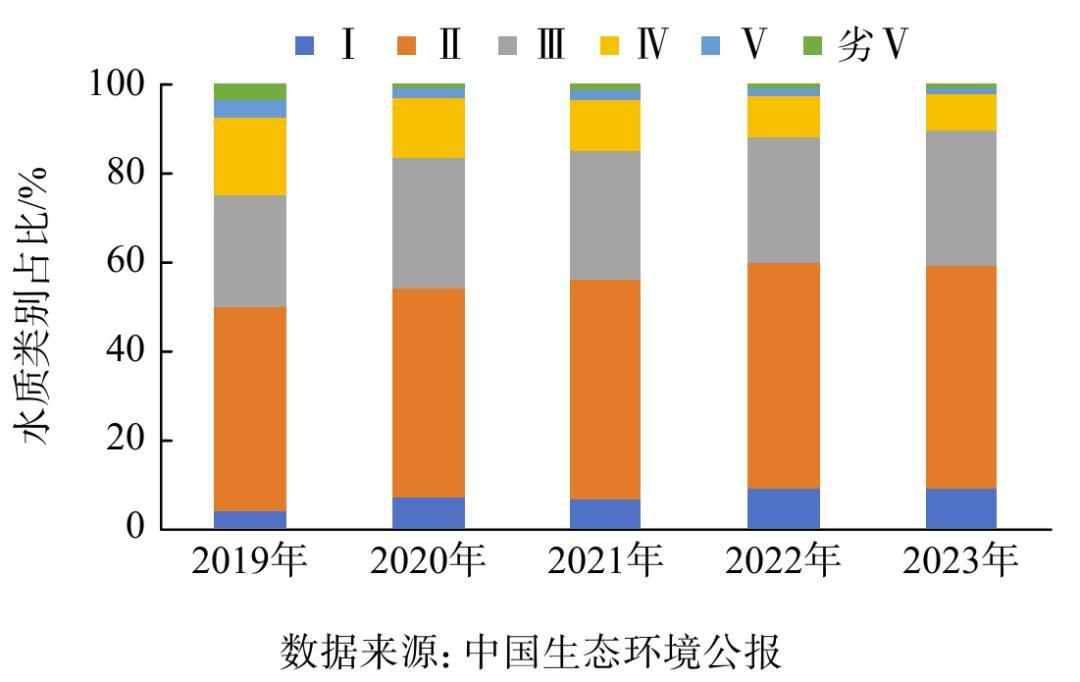

“十三五”期間,全國地表水水質優良斷面比例提高到83.4%,劣Ⅴ類斷面比例下降到0.6%,地級及以上城市黑臭水體消除比例達98.2%(圖5);2023年,全國主要水污染物排放總量繼續保持下降,國家地表水優良水質斷面比例達到89.4%,地下水水質總體保持穩定;農用地土壤環境狀況總體穩定,受污染耕地安全利用率達到91%以上。

圖5 全國地表水水質類別佔比

3.1 對環境監測與數據分析新興技術的需求

美麗中國建設要求更高效、精準的生態環境監測技術,以實時掌握生態環境動態,爲科學決策提供有力支持。新興技術的應用能夠爲公衆參與創造條件。通過便捷的環境監測平臺,公衆能夠實時獲取環境數據,參與環境治理,增強環保意識。同時建立由政府、科研機構、企業及社會組織共同組成的多層次生態監測體系至關重要。協同合作可以實現全國範圍內環境數據的高效共享與利用,提升整體生態管理能力。

3.2 對跨學科研究理論與方法創新的需求

實現美麗中國建設的目標需要多學科的深度協作。生態學、環境科學、經濟學、社會學等需形成合力,共同解決複雜的生態問題。此外,研究方法的創新對於應對複雜環境問題也尤爲重要。在自然–社會複合生態系統的研究中,需要開發更具預測性的綜合模型。這些模型通過整合多學科知識,能夠模擬不同情境下生態系統的變化,爲生態治理與政策設計提供更加科學的依據。

3.3 對標準化評估與決策支持系統的需求

完善的生態系統健康評估體系對於美麗中國建設具有重要意義。基於多維度指標的評估體系不僅爲生態修復提供了科學依據,也爲政策決策提供了堅實支持。智能化決策支持系統可以整合大數據、人工智能等技術,對生態系統的狀態進行實時評估與優化,幫助決策者及時發現問題並制定差異化政策。結合數據融合、高性能計算等功能的標準化決策支持系統,能夠實現參數統一化、評估方法標準化和決策智能化,爲解決評估結果不可比、決策不實用等問題提供途徑,有助於美麗中國建設效果的評估及政策應用。

3.4 對完善法律法規及市場機制的需求

現階段,地方生態治理缺乏統一標準,環境違法成本低、公衆參與機制薄弱。在美麗中國建設中,國家公園體系和生態產品價值實現機制等方面的法律和制度短板日益明顯。

對國家公園體系來說,國家層面目前仍無專項立法。制定國家公園法,是高質量推進國家公園建設,科學保護和合理利用自然資源,促進人與自然和諧共生,推進美麗中國建設的客觀要求和迫切需要。

在綠色金融及生態產品價值實現方面,現有的市場機制並不健全,碳排放權交易、用能權交易、水權交易、林權交易、碳匯交易等市場交易活躍度有待提升。目前中國生態產權交易立法仍滯後於交易實踐,明確權屬、摸清底數、查清邊界、發放權屬證、確定經營管理模式等方面的政策尚不完善。此外,現有生態產品價值實現的制度嚴重滯後,適應生態產品價值實現的金融創新面臨較多障礙,迫切需要國家進行涉及產權制度和市場交易規則的頂層設計。

4.1 促進生態學概念的擴展

隨着中國對生態環境問題和生態文明建設的日益重視,見諸報端和人們口中的生態學與傳統的生態學科定義已然大相徑庭。美麗中國及生態文明建設等概念的提出,使得生態學提升爲對大自然的認識論與保護和改造自然的實踐論的統一體,成爲一種價值觀的體現形式,但尚缺乏系統性的理論支持,美麗中國建設爲現代生態學概念的完善和延伸提供了機遇。

4.2 激勵突破現有理論與技術壁壘

實現美麗中國戰略目標的過程中,尚存在如氣候變化、污染物類型轉化等諸多不確定因素,使得現有修復的效果並不穩固,未來的保護目標還未明晰,大氣、水、土壤等生態要素保護與治理的技術壁壘仍需不斷突破;在中國人民對優質生態產品日益增長的需求下,保障生態系統質量及提升生態系統服務的理論和方法仍存在不足。因此,迫切需要深入展開相關理論和技術的研究,否則勢必影響美麗中國目標的達成與實現。

4.3 促使提出差異化的可持續發展模式

美麗中國戰略目標中的重點發展區、轉型區、生態脆弱區存在顯著空間差異,面臨的生態環境和社會經濟特點、問題各具特色。因此,針對不同區域間的地理特徵和生態環境問題,統籌保護與發展的關係,從而解決人居福祉的公平和均衡問題,是美麗中國建設過程中帶給生態學研究方法的啓示。

4.4 深化應對氣候變化對自然−社會系統的影響

生態系統結構的空間分佈和時間動態與氣候變化密切相關,生態系統功能及多樣性都會直接或間接受到氣候變化的調控。因此,在美麗中國遠期目標的實施過程中,需要在考慮氣候變化整體趨勢及局部特徵的差異下,對重點領域和主要區域進行動態調整,保障整體目標的有效達成。

4.5 促使建立完善符合國情的法規及機制

在美麗中國建設過程中,中國與國際上大部分國家在自然及社會資產權屬和管理方式上存在較大差異的問題會愈發明顯。因此,急需完善符合中國國情的法律法規的建設,加快各類機制的研究與實踐。相比於歐美等發達國家,中國開展生態建設的時間雖然較晚,但正逐漸擺脫“先污染、後治理”的傳統路徑,形成一套能夠爲世界其他欠發達地區借鑑的、協調經濟發展與生態環境保護的模式與經驗。

生態學作爲一門研究生命與環境關係的科學,與美麗中國建設目標高度契合。在推動人與自然和諧共生的過程中,生態學不僅爲政策的科學制定與實施提供了理論支撐,還通過技術創新和多學科融合爲生態修復和可持續發展注入了強勁動力。同時,美麗中國建設實踐爲生態學研究提供了寶貴的試驗場,促進了生態學理論的深化與方法的創新。在未來,需要進一步強化生態學與綠色發展的互動,加強公衆參與和國際合作,爲建設美麗中國提供堅實的科學基礎,併爲全球生態治理貢獻“中國智慧”。

內容爲【科技導報】公衆號原創,歡迎轉載

白名單回覆後臺「轉載」

《科技導報》創刊於1980年,中國科協學術會刊,主要刊登科學前沿和技術熱點領域突破性的研究成果、權威性的科學評論、引領性的高端綜述,發表促進經濟社會發展、完善科技管理、優化科研環境、培育科學文化、促進科技創新和科技成果轉化的決策諮詢建議。常設欄目有院士卷首語、科技新聞、科技評論、專稿專題、綜述、論文、政策建議、科技人文等。