貴州,當下最熱門的清涼避暑旅行目的地。

這座山地大省的迷人之處,不僅在於雲遮霧繞、清爽純淨的氣候,更在於她夠“綠”,也夠“野”!

****請橫屏觀看****

貴州處處生機盎然,綠意迷人。 上圖爲黃果樹瀑布、下圖爲施秉雲臺山。 攝影/何雄周、磨桂賓

踏入貴州,綠意便如洶湧的潮水般將你溫柔包裹。莽茫羣山是永不褪色的翡翠冠冕,森林的覆蓋率超越了六成,每一口呼吸都沁潤着草木蓬勃的生機。從梵淨山雲霧中靈巧躍動的黔金絲猴,到茂密林海里偶然閃現的豹影,再到數百種珍稀植物悄然綻放的祕境,這片土地的生命力狂野而豐沛,奏響着一曲未經馴化的自然交響。

可愛的黔金絲猴與蒼鷺, 能否打動你的心? 攝影/李鶴、陳偉紅

正是這“綠”與“野”交織的獨特魅力,如磁石般吸引着追尋純粹自然的人們。旅者們背上行囊,深入荔波水上森林的碧波清影,聆聽溪澗私語;徒步穿越雷公山原始祕境,追尋鳥鳴猿啼的蹤跡;或在威寧草海之畔靜候黑頸鶴優雅的舞姿。人們在此卸下都市的倦怠,讓肌膚感受山風的撫觸,讓心靈在萬類霜天競自由的壯闊中重獲澄澈。

上圖爲梵淨山鳳仙花,下圖爲紅豆杉。 攝影/李貴雲、何雄周

貴州的綠意,叫人習以爲常。但是,千萬不要以爲這令人沉醉的蔥蘢與野趣,是憑空生長出來的。每一片得以自由舒展的綠葉,每一聲迴盪山谷的野性呼喚,其背後都凝結着許多“守護”的故事。今天,我就把這些故事講給你聽。

-01-

在山裏,他們爲猴子修了一條“路”

你或許造訪過梵淨山,但你見過黔金絲猴嗎?

****請橫屏觀看****

“梵天淨土”的純淨力量, 引得許多人流連不已。 攝影/李貴雲

這種毛髮灰金錯雜、臉兒灰藍的猴子是梵淨山的“專屬精靈”——目前世界僅存的850餘隻,全都生活在梵淨山國家級自然保護區一百多平方公里的核心區內。它們是國家一級重點保護動物,也是中國特有的三種金絲猴中數量最少、分佈區最窄、瀕危度最高的一種。

“黔金絲猴不僅珍稀,而且很‘羞怯’。”

****請橫屏觀看****

黔金絲猴非常害羞, 想看到這樣的猴羣可不容易。 攝影/何雄周

貴州省林業科學院院長、研究員冉景丞,在給我們講述他在梵淨山“追逐”這些小生靈的故事。他告訴我們,在所有金絲猴中,黔金絲猴是最“害羞”的一種,對人類活動非常敏感,即使像他這樣有經驗的科研工作者也經常在幾百米之外就被猴羣發現,一隻猴子鳴叫示警,一兩百隻猴子轉眼就跑得精光。

冉景丞近幾年一直在研究黔金絲猴。他發現,雖然野外保護措施日益完善,黔金絲猴的種羣數量卻不見大幅度增長。問題出在哪裏呢?

目前所有黔金絲猴都集中在很狹小的分佈區中, 讓它們擴散到更大的棲息地中是種羣增長的前提。 攝影/劉棟

原來,黔金絲猴的生活空間太過狹窄了。偌大的梵淨山,其實有很多區域都適合黔金絲猴生活,但這些害羞的小精靈只聚集在面積一百平方公里左右的區域內,生境太狹小,種羣數量自然就上不去。而且,幾百只猴子聚集在這樣小的空間內,也是很危險的——一旦發生災難或有傳染病流行,整個種羣就可能遭遇滅頂之災。

要更好地保護黔金絲猴,當務之急,就是要讓它們“走出來”,到更廣闊的活動空間中去生活。

****請橫屏觀看****

梵淨山廣闊的森林中, 還有許多地方適合猴子們生活。 攝影/李鶴

黔金絲猴與許多靈長類不同,生存環境要有一定的海拔高度,且不喜歡在懸崖絕壁間活動,更偏好在隱蔽的闊葉林或混交林中生活,靠着相連的樹冠活動,對裸露的巖表、懸崖等地形都很恐懼。然而,隨着人類的活動,公路、人工步道的周邊形成了很多“人造懸崖”,這就進一步切割、擠壓了黔金絲猴本就不寬裕的生存空間,讓猴子們被困在了一片一片零散的“孤島”之中。

要破解這種“孤島”危機,就要建好能供猴子們穿行的“廊道”,把破碎化的生境連接在一起。而建設這條廊道的主要方法之一,就是——種樹。

梵淨山擁有豐富的植被, 但只有高海拔區域的林地, 才適合黔金絲猴生活。 圖1 攝影/龍俊 圖2、3 攝影/李貴雲

在切割了黔金絲猴活動空間的公路兩側,人們種起枝條細長的楓楊樹,讓豐滿開展的樹冠跨過道路,組成一道天然的“綠橋”。在巖壁過分裸露的地區,要先以生態修復爲主,種植地果、小果榕等灌草藤結合的樹種,先把裸露的岩石遮蓋起來,避免引起黔金絲猴的恐懼,讓它們安心地融入到環境之中。在竹林太過密集的地區,要控制竹子的數量,同時種植能讓黔金絲猴藏身的大樹。在合適的生境之間,用武當玉蘭、楓楊、四照花等黔金絲猴喜歡喫的植物,組成一條“食物長廊”,引導黔金絲猴走向更遠的地方……

四照花及其果實, 這種植物是黔金絲猴的好“零食”。 攝影/何雄周

就這樣,如同散落的珠子一般的生境,被生態廊道“串珠成鏈”。猴子們喜歡喫的樹葉、慣於藏身的大樹連成一張綠色的網絡,把黔金絲猴可利用的活動空間擴大了近三百平方公里——科研人員在觀測中已經發現,黔金絲猴出現在了它們以往未曾活動的區域!

當然,建設生態廊道不止是種樹。人們還有許多工作要做:保護黔金絲猴飲水的水源地,設置禁止汽車鳴笛的標誌、避免車輛通行帶來的噪聲及風險,限制人類活動對黔金絲猴造成的影響……最重要的,是要保證“人”能持續地參與進這個生態工程中來,而不是一時的單方面退讓。爲此,科研工作者不僅要研究怎麼保護猴子,還要研究怎麼讓當地人從保護猴子的工作中受益,比如發展生態旅遊、在林間種菌種藥、養殖蜜蜂等。

科研人員在貴州梵淨山國家級自然保護區 觀測人工繁育梵淨山冷杉幼苗以及爲紅外攝像機更換電池。 攝影/李鶴

“黔金絲猴就像一把傘的傘面,傘下的所有相關生物,包括人在內,都能在生態廊道的建設中獲益。”冉景丞解釋說,“我們所說的保護不是把人與環境隔離開,而是要讓所有生命都自由舒展地生活在一起。”

人與動物浪漫共生的故事背後,還有一張覆蓋全省的“綠色守護網”——“林長制”,它正悄然改變着山地大省中無數生靈的命運。所謂“林長制”,就是要讓每一塊林地都有專人來管、每一片森林都有專人來護。從省,到市,再到縣鄉村,層層管控,有頂層設計,也有實際的日常巡護,把成片的山林網格化地管理起來。林長的工作十分辛苦,要注意森林防火、要阻止亂砍亂伐、要防治森林病蟲害,保護野生動物也是他們工作的重要一環——生態廊道的建設,就離不開林長們的積極配合。

藏酋猴、紅腹角雉、 大鯢、鵝掌楸、景天、野生菌。 圖1、3、4 攝影/何雄周、 圖2 攝影/曹經建 圖5、6 攝影/李貴雲

除此之外,貴州還用了許多方式悉心呵護山林中的生靈。就比如“黑科技”滿滿的“數字檔案”——全省陸生野生動物監測在全省佈設數百條樣線、5000多臺紅外相機與無人機,揭開近300種動物的行蹤。

這些,都只是貴州動物保護工作的小小縮影。今年3月,梵淨山國家級自然保護區通過紅外相機首次捕獲到了雌性林麝影像。這種體重不足9公斤的國家一級重點保護動物、全球瀕危、中國極危物種,以靈巧身姿躍過巖縫,印證了森林生態的修復成果。在寬闊水國家級自然保護區,首次記錄到了褐灰雀與黃腿漁鴞的身影。在貴陽紅楓生態公園這片離城市空間很近的區域,人們還發現了貴州疣螈。

遍體生着“小疙瘩”的貴州疣螈。 攝影/楊元德

看吧!這片山地所庇護的,不僅是850餘隻猴子,而是自由舒展的每一分搖曳的綠意。

貴州紅楓湖溼地公園。 攝影/楊艦

-02-

一條充滿“生氣”與“野性”的河

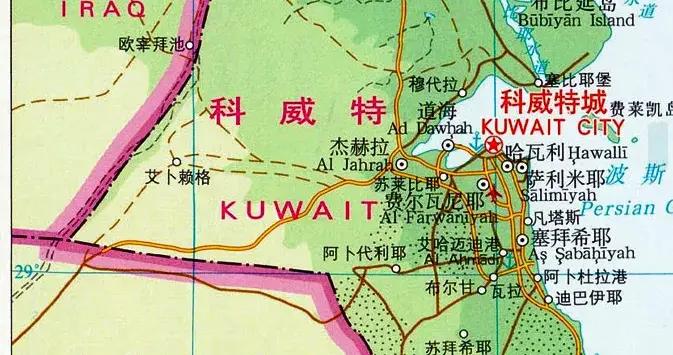

在貴州的萬千河流之中,如果要尋找一條衡量河流生態的獨特標尺,那應該就是赤水河。

我們瞭解赤水河,可能是因爲“四渡赤水”的傳奇故事,也可能是因爲以茅臺酒爲代表的醬香白酒沿着河岸凝聚出的醇香。但在生態研究者的眼中,赤水河最寶貴的地方,在於它是一條充滿“生氣”和“野性”的河流。

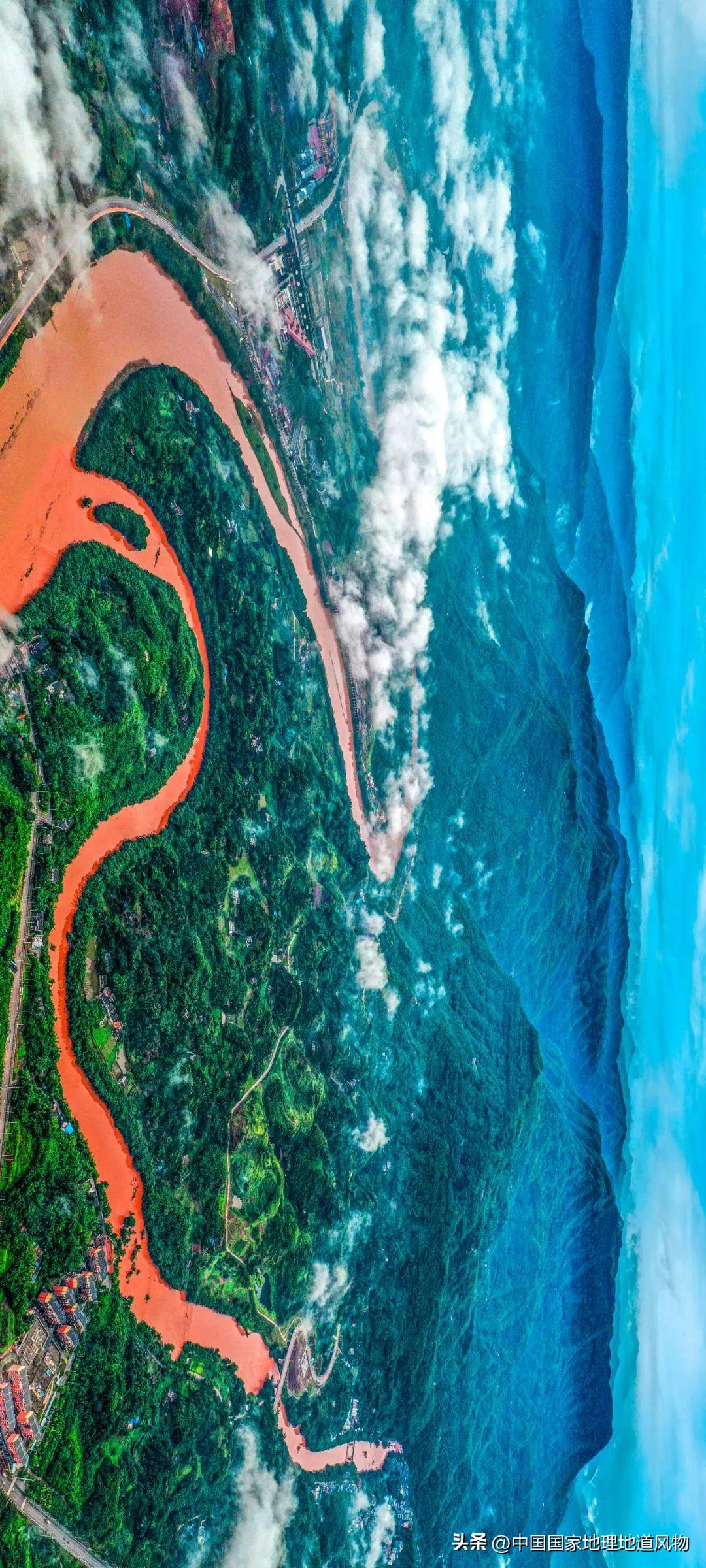

****請橫屏觀看****

赤水河,充滿傳奇色彩的河流。 攝影/楊建

“赤水”其名,來自於它在雨季時沖刷兩岸大量紫紅色泥沙入水造就的赤紅水色。“許多人以爲這種渾濁的狀態說明水質不好,其實是一種誤解。”貴州省環境科學研究設計院高級工程師周思告訴我們,“如果河流中築了水壩,水壩會對泥沙有沉降作用,水看起來就會比較清澈。赤水河夾雜大量泥沙,恰恰是因爲它沒有築壩,是一條很‘自由’的河,這樣的河纔是最有生命力的。”

赤水河畔,鷺鳥翩飛。 攝影/吳學文

是的,在長江上游的衆多一級支流中,赤水河是唯一干流全程未被水壩截斷的“自由之河”,倔強地穿行在雲、貴、川三省險峻的褶皺之間,保留着一分難得的“野性”。

赤水河是長江上游一級支流中唯一保持自然流態的, 對研究長江生態彌足珍貴。 攝影/陳偉紅

在水生生物科研人員的眼中,赤水河宛若“微縮的長江”:源頭都是高原魚類,上游則是急流性的魚類,中游是普通的流水性的魚類,越向下遊,越和長江干流中的魚類趨於一致。這樣的生態格局,對於研究長江的生物多樣性形成和維持機制,是非常好的樣本。

2017年,赤水河成爲長江流域第一條開始全面禁漁的一級支流,比長江干流“十年禁漁”整整早了四年。

如今赤水河(貴州省仁懷市茅臺鎮段), 野生小魚在淺水處遊弋。 圖/視覺中國

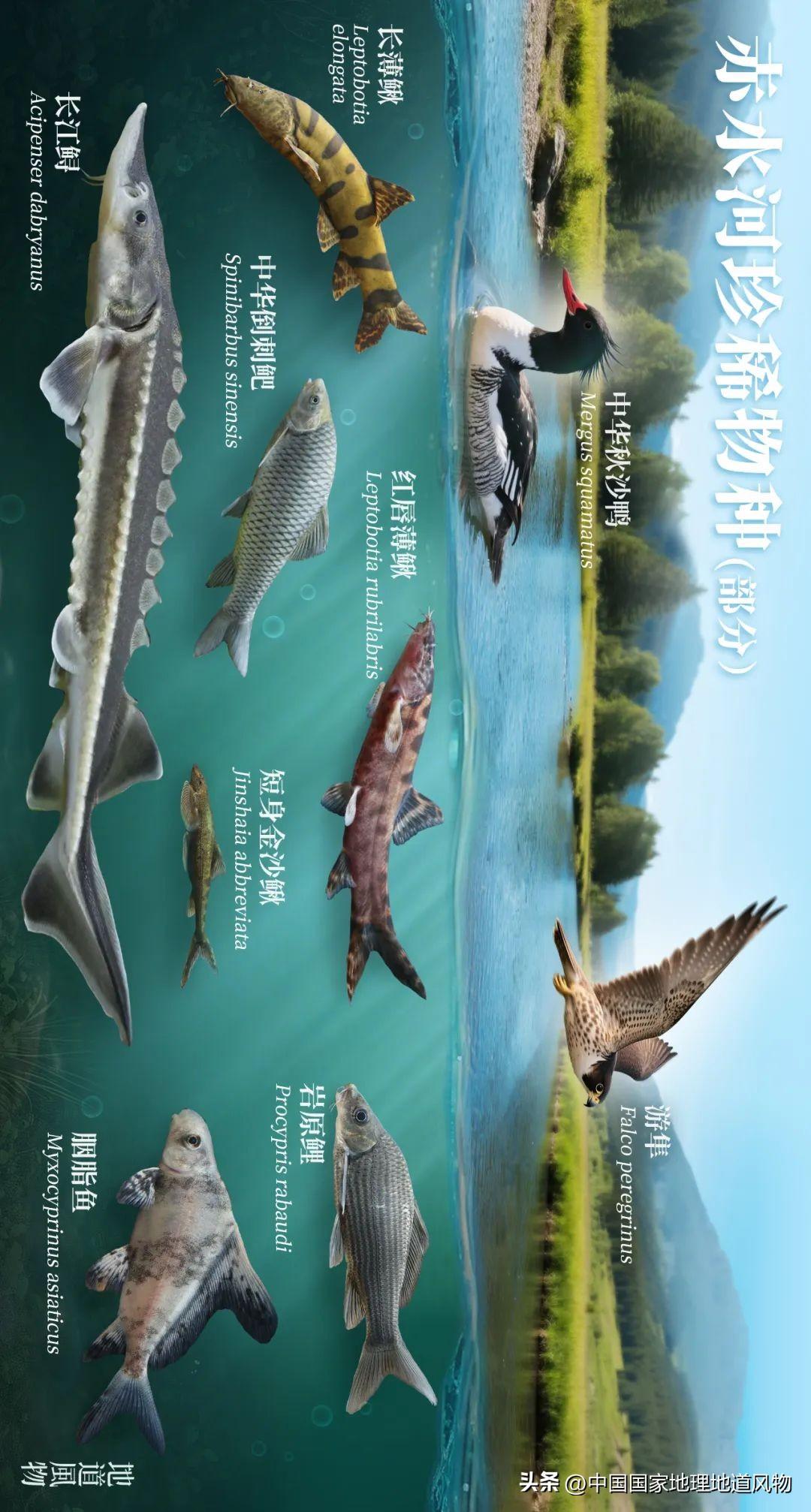

禁漁7年之後的2024年,科研人員驚喜地發現——失蹤了二十多年的鰻鱺,再次回到了赤水河中!一同回來的,還有眼睛小小、尾巴長長的異鰾鰍鮀,和遍體斑紋、體型纖長的紅脣薄鰍。

在赤水河“復現”的魚類中,最值得一提的是長江鱘。這種魚類已經在2022年被正式宣佈爲“野外滅絕”,這意味着在自然環境中,長江鱘已無法完成繁殖,種羣數量無法維持。但科研人員堅持不懈地對長江鱘進行人工增殖放流,不久之前,人們已經在赤水河中實現放流長江鱘親魚自然產卵併成功孵化。也就是說,如果這種情況能夠持續下去,而野外的長江鱘也能順利長至性成熟,長江鱘頭上“滅絕”的帽子就能被摘掉!

****請橫屏觀看****

赤水河流域部分珍稀魚類與鳥類。 製圖/九陽

禁漁開始後,曾經的漁民何去何從呢?不用擔心,漁民不僅可以上岸轉產,更有許多人化身爲保護河道的巡護管理員,變成民間的“河長”——這也是貴州治理水體的一項創舉。爲了避免河流治理時責任劃分不明晰,貴州首創了“雙總河長”制,讓地方黨政一把手同時擔任“雙總河長”,以下層層分管,確保每一條河流都有河長直接負責,更聘請了大量民間河長。河長們巡查河道、清理河灘,還觀察、記錄河水中和周邊的魚類鳥類等野生動物,實實在在地保證河道隨時處在巡視者的管理之下。

赤水河巡河工作人員。 攝影/陳偉紅

圍繞赤水河等河流的“生態補償”機制也很值得一談。

赤水河,是一條貫穿雲、貴、川三省的河流,要保護它,需要聯動三個省的力量。三省之中,貴州率先出臺全國首部省級流域保護條例《貴州省赤水河流域保護條例》,三省協作緊隨其後,早早簽訂了跨省域的橫向生態補償機制——雲南作爲上游,若出省的水質優越,就可以獲得貴州、四川的補償。這在全國是一種創舉。

赤水河水質檢測。 攝影/陳偉紅

而在貴州省內,生態補償制度就被細化得更加深入了,各市州都要參與進來,而且要進行“雙向補償”。就拿赤水河來說吧,把河道劃分成一個個 “生態補償斷面”,檢測水質與水量。如果水質、水量不達標,上游的市州就要向下遊補償一定的金額;反過來,如果上游向下遊輸送了超過目標的優質水,下游的市州就要向上遊補償一定的金額。這樣一來,上游地區保護水源能獲得資金,下游則能獲得優質的水資源,妥妥地形成了“雙贏”的局面。

生態補償機制投入的資金,又可以用來鼓勵兩岸農戶大搞生態農業,治理污染、提高水質。比如畢節清水鋪鎮的橙滿園村,以前沿岸種苞谷,後來在技術員的指導下種了滿村的橙子,大大改善了水土條件。得益於這些舉措,橙滿園村獲得了數百萬元的生態補償資金,人們把這筆錢用於建設污水處理終端,這樣,水質進入了“正循環”,越補償、越優質。

在貴州省畢節市七星關區清水鋪鎮橙滿園村, 村民採收成熟的柑橘。 圖/視覺中國

赤水河的故事尚未遠去,當目光沿長江水系南移,另一條承載着黔地血脈的巨流正以嶄新姿態奔湧——

烏江,這條長江右岸最大的支流,橫貫貴州中、北部,在崇山峻嶺間刻下上千公里的壯闊軌跡。作爲哺育高原兒女的母親河,它不僅維繫着貴州的生態平衡,更如同一道流動的閘門,守護着長江中下游億萬人口的飲水安全。而今,這條古老河流正經歷一場靜默的蛻變,科技賦予它的守護者一雙穿透水流的“慧眼”。

烏江宛若“百里畫廊”,沿岸風景極爲優美。 攝影/翁俊華

在數字孿生技術的支持下,烏江被“搬”進了數字空間中。衛星遙感、無人機還有成千上萬的地面與水下傳感器交織成一張“天地水立體神經網”,實時動態模擬水文脈動,捕捉水體污染的擴散路徑。憑藉這套系統,僅2023年一年便預警了污染事件47起,響應速度提升了70%。

從赤水河畔退漁還生態的壯舉,到烏江流域織就的數字神經網絡,兩條江河以不同路徑詮釋着守護的真諦。在長江上游的羣山之間,自然之力與人類智慧正共同譜寫新的篇章。

鴨池河大橋與江畔村莊。 攝影/徐俊

-03-

在“山地公園”裏

藏着厚重的“大地之書”

踏入貴州的山地,宛如翻開了一部完整的“地球史書”——每一塊岩石,都記載着億萬年地質演化的奧妙。

萬峯林,蘊藏着滄海桑田的地質密碼。 攝影/黃驛倫

翻開這部書的第一頁,是興義世界地質公園的喀斯特峯叢與峯林。2024年,興義世界地質公園獲批成爲中國第47個、貴州第2個聯合國教科文組織世界地質公園。它是一部“山的百科全書”:在安龍,有形如金字塔的天然奇峯;在萬峯湖畔,有尖銳瑰麗的石林;有馬嶺河深深割開山地,造就奔騰的瀑布羣落,還有各種天坑、溶洞、天生橋,處處都彰顯着大自然的鬼斧神工。

馬嶺河峽谷植被茂密。 攝影/李貴雲

當你看到如凝固波濤一般壯闊、如新筍初露一般秀美的萬峯林時,可曾想到,這是一度生機勃勃的古海洋留下的饋贈?

兩億多年前,這裏曾是一片廣闊的海洋,有一類爬行動物正進行着從陸地生物到海洋霸主的緩慢演化。它們在水中游弋、生活,也拼搶、廝殺。在興義世界地質公園的博物館內,你還能看到一塊長達5.2米的貴州魚龍化石,它腹部微微隆起,胃裏保存着一條興義新鋪龍的殘骸。這被人們稱爲“最後的晚餐”,映射着億萬年前的一場大戰。

****請橫屏觀看****

該貴州魚龍長五米多,科學家據胃容物推測, 它可能喫了一條近四米長的新鋪龍。 2.4億年前的“最後的晚餐”

當汪洋大海緩慢褪去,古生物的遺骸伴隨着礦物質沉積爲數千米厚的碳酸鹽巖。水流耐心琢磨,將岩層切割成尖銳的峯叢,又將峯叢漸漸“磨”成底部不再相連的優美峯林,最後化作一座座孤峯殘丘,散落在平坦的大地上。在地下,你還能看到迷宮一般的溶洞羣和奔湧的地下河流。萬峯林、泥凼石林、馬嶺河峽谷、萬峯湖……走進興義世界地質公園,你將深刻理解“喀斯特”最神祕也最本真的含義。

向西行至安順關嶺,另一座化石寶庫緩緩打開。關嶺化石羣國家地質公園陳列着2.2億年前的晚三疊世海洋生態全景。這裏保存着世界上獨一無二的海百合羣落:纖細的莖稈,冠部如荷葉舒展,數十隻搖曳的海百合構成的羣體化石如同被永恆定格的深海芭蕾。海生爬行動物化石更是琳琅滿目,魚龍、鰭龍、楯齒龍在岩層中游弋,其中黃果樹安順龍爲中國發現的首例海龍類化石。

幾十只海百合構成的羣體化石。 攝影/吳學文

轉向黔北綏陽,大地之書翻至最幽邃的章節。雙河洞如一條蜿蜒437公里的地下巨龍,盤踞在遵義綏陽羣山之下,被認證爲“亞洲第一長洞”。這裏無需五彩射燈粉飾,原始地質力量創造的純粹奇觀已足夠震撼人心:洞內有狹窄的地下裂縫、幽深的垂直洞穴,你可以通過幾十米高的豎井“從天而降”,穿過遠古洞穴,直達如夢似幻的“地心宇宙”。

貴州省遵義市綏陽縣雙河洞的一處石膏洞穴。 該洞穴內部空間較大,有許多白色的石膏晶體。 攝影/周元傑

雙河洞的珍貴性,在於其不可再生的地質肌理。爲守護這片寒武系白雲岩雕琢而成的“地球年輪”,綏陽縣搭起了一張“立體防護網”,每月都要開展不少於兩次的地質遺蹟巡查。中、法、日等8國的科學家還對雙河洞開展過二十餘次聯合科考,發現了“地下梯田”、石膏晶花等世界級的遺蹟,更爲保護洞穴提供了更有力的科學支撐。

貴州的“保護”從不是單純的“隔離”與“退讓”。在不會破壞地質奇觀的前提之下,人們在洞內開闢“洞穴圖書館”、“地心集市”,甚至還把音樂會搬到了洞裏,讓侗族大歌《寶蓮盛開》在洞腔的天然混響中滌盪人們的靈魂,經典配樂《雲宮迅音》通過威亞表演和鐘乳石光影共舞。在今年的“五一”,溶洞音樂周就吸引了11.2萬人次的遊客!

“絃樂音樂會”在綏陽縣雙河洞景區上演. 圖/視覺中國

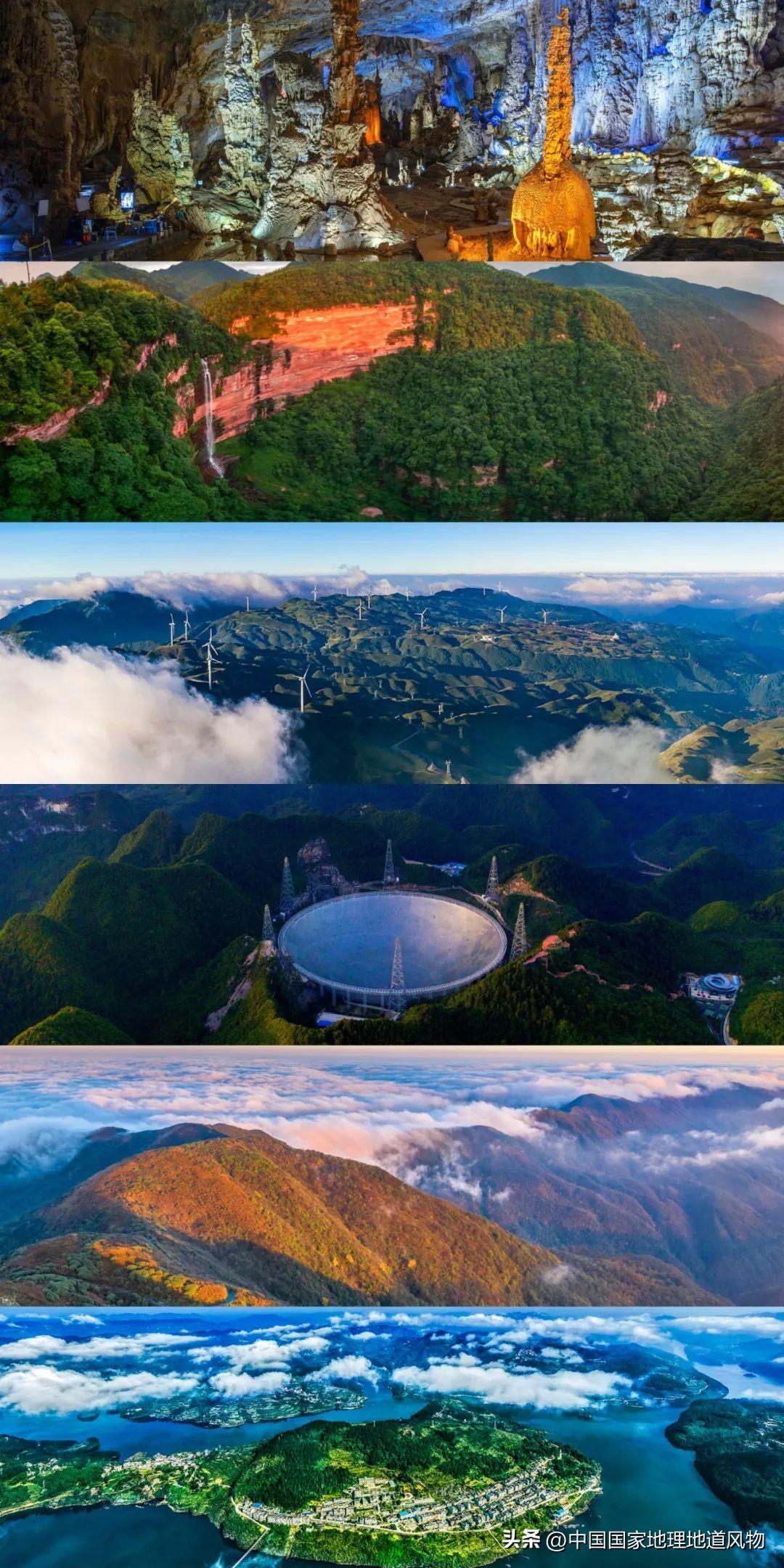

貴州,如今擁有九座國家級地質公園,其中兩座爲世界地質公園。除了前面介紹過的興義、關嶺化石羣與綏陽雙河洞,其他的地質公園也是各有風華——畢節織金洞,這是貴州的第一個世界地質公園,它幽邃、神祕,石幔垂懸,如地心的宮殿,演繹億萬年岩溶的無聲史詩。還有潑灑千里赭紅的赤水丹霞、築起高原骨骼的烏蒙山、宛若大地之眼的平塘天坑羣、融合着地質文化與民族風情的苗嶺、盡攬喀斯特神韻的思南烏江喀斯特地質公園……九座公園,便是九部大地之書,不僅鐫刻着貴州滄海桑田的洪荒史詩,更書寫着人與自然和諧共生的傳奇。

織金洞、赤水丹霞、烏蒙山、平塘天眼、雷公山、思南烏江。陶帥、李林、徐俊、代傳富、尹剛、翁俊華

是的,貴州生態保護的思路是要構建起一整條“綠色的鏈條”,讓其中的每一個人實實在在地獲益:風景秀美了,便可以發展生態旅遊;環境純淨了,正適合大力發展有機農業。僅“林下經濟”一項,貴州的優秀案例就多得數不完——

榕江縣水尾水族鄉拉術村林下靈芝種植基地, 人們正在管護靈芝。 圖/視覺中國

黔北大婁山深處,“中國方竹筍之鄉”桐梓,依託中國最大、全球罕見的原生連片方竹林,生產肉質脆嫩、入口無渣、獨步市場的方竹筍,年產值達到了6億元;往西至習水,喀斯特石漠山地一度制約耕作,卻因仙人掌的堅韌生命力煥發新生。這種耐旱植物在裸岩坡地上紮下根系,果實加工爲飲品、果醬,莖片提煉護膚品,將“生態短板”轉化爲特色產業;而在清鎮,蜂糖李與金銀花的立體套種模式,既能抑制雜草又能保證土地肥沃,而且一地雙收,土地效益倍增;印江的莽莽林海中,野生菌的採集更顯“點林成金”的奧妙……

遵義桐梓方竹筍、清鎮蜂糖李、貴州野生菌。 圖/視覺中國

除此之外,貴州還在大力發展風電、光電等清潔能源,依託山林探索碳匯交易,打造多家國家級“綠色工廠”……截至2024年,貴州經濟的“含綠量”已經達到了驚人的46%!

光伏發電、風力發電等綠電在貴州蓬勃發展。 左圖/視覺中國 右圖 攝影/徐俊

7月5日,2025年生態文明貴陽國際論壇開幕。今年的主題是“人與自然和諧共生——共商全球發展綠色轉型”,以二十場論壇深入探討共謀全球生態文明與可持續發展、應對氣候變化、生物多樣性保護、多元協同治理等主題。流域治理、地質公園建設都是論壇上的熱點話題。在貴陽國際生態會議中心,還設置有兩個展區,展示貴州生態文明建設成果與生態文明貴陽國際論壇歷程。

論壇現場,專家大咖觀點交鋒。

貴州,一片神奇而富有生機的靈境,你有無數個理由第一次或者再一次造訪:清涼的山水祕境、綠意盎然的生態空間、野性十足的原始探索……在這片“守護”與“發展”永遠並行的土地上,打卡的不僅是風景,更是一段未來可期的生態傳奇。

在赤水河流域, 可見遠古孑遺的桫欏羣落。 攝影/曹經建

文 | 貓騎士

策劃/編輯 | 範火花

圖片編輯 | =G

審稿編輯 | 曹紫娟

設計 | 九陽

封圖 | 李貴雲

頭圖 |樂剛

審稿專家

貴州省林業科學院院長、研究員 冉景丞

本文系【地道風物】原創內容