(央視財經《經濟半小時》)敢爲天下先,看浙江,不懼風浪,勇立潮頭,還是看浙江。

今年上半年,浙江省地區生產總值45004億元,同比增長5.8%,比全國高出0.5個百分點,增速領跑全國。1月至6月,浙江省貨物貿易進出口2.73萬億元,同比增長6.6%;其中,出口首次突破兩萬億元,達到2.07萬億元,增長9.1%,規模佔全國的15.9%,穩居全國第二;進口6592.7億元。浙江對全國出口增長貢獻率達19.8%,居全國首位。

無論是逆勢增長的外貿出口,還是獨佔鰲頭的人工智能,浙江都活力滿滿,創新不斷。

在浙江杭州的城市大腦運營指揮中心,數字治理賦能下的城市,不僅能解決交通問題,還涵蓋了政務服務、城市運行、社會治理等500多個應用場景。

數字化,是新質生產力的重要引擎。從“互聯網+”到“數字中國”核心區,從“雲上浙江”到“智能湧現”,浙江僅用十幾年時間,構建起全球最完整的數字經濟產業鏈。

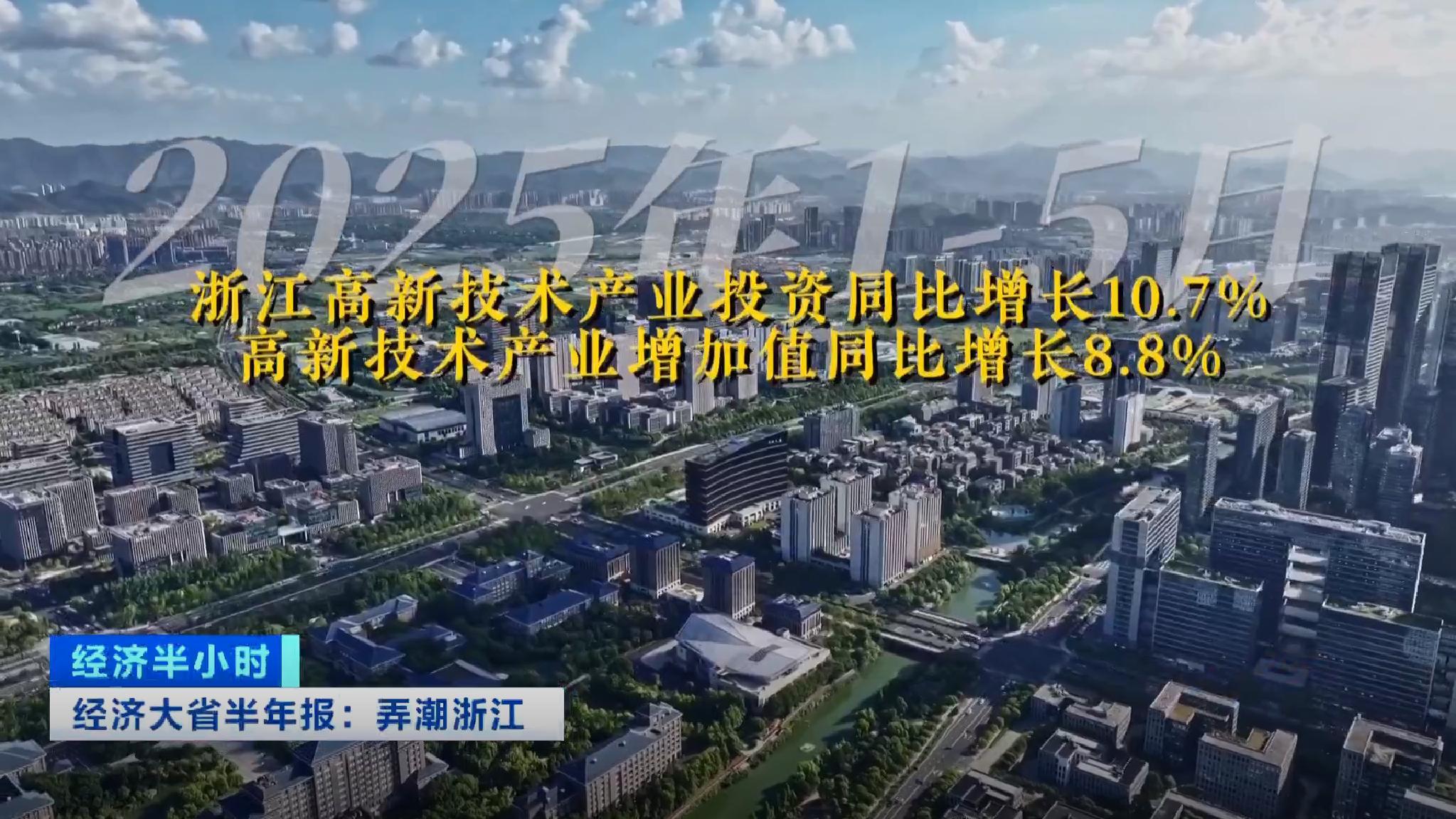

今年1月至5月,浙江高新技術產業投資同比增長10.7%,高新技術產業增加值同比增長8.8%。持續迸發的創新活力,不僅孕育出全球矚目的電商巨頭,也在人工智能、機器人、腦機接口、量子科技等領域,催生出一批前沿科技“新物種”。

在杭州,一款火爆出圈的AR眼鏡,不僅能做到文字、符號的投射,還能實現翻譯、問答搜索、導航和支付等功能,重量只有49克,比普通近視眼鏡還要輕。目前,這款AR眼鏡的新品全球預售訂單達到25萬臺,供不應求。

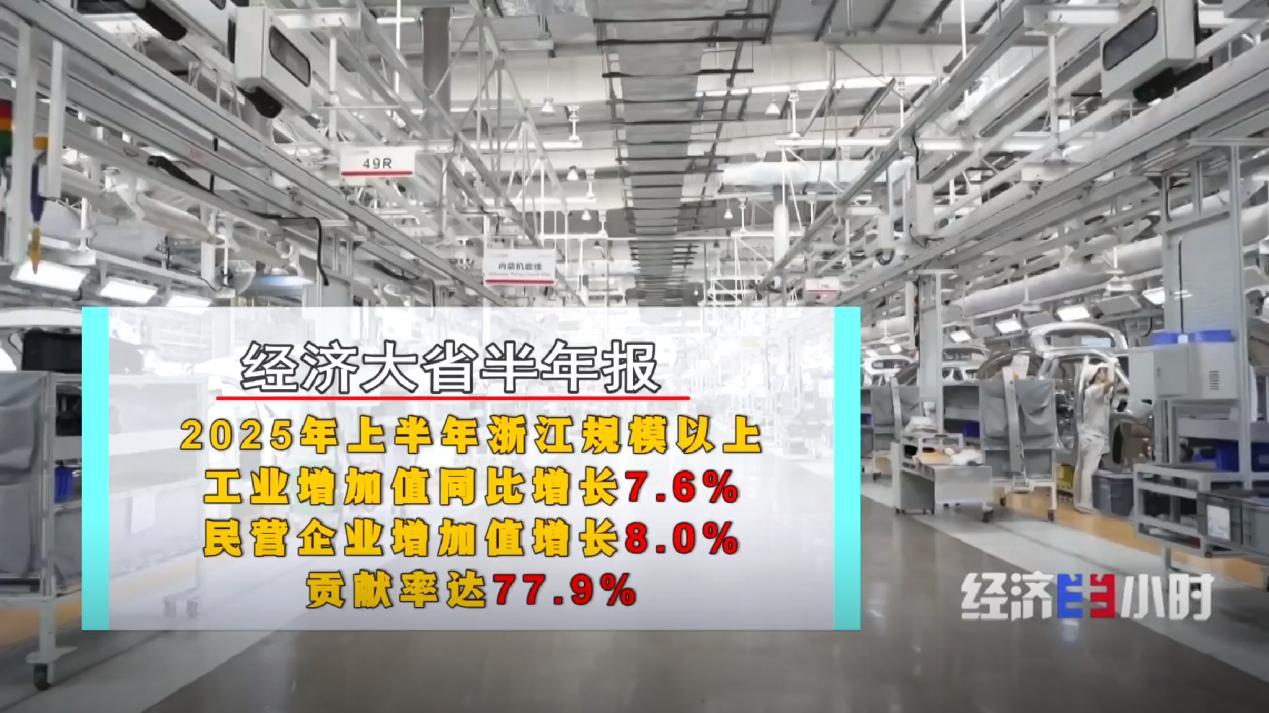

今年上半年,浙江規模以上工業增加值同比增長7.6%。其中,民營企業的增加值增長8.0%,貢獻率達到77.9%,幾乎撐起了浙江工業增長的“主骨架”。

位於杭州未來科技城的人工智能小鎮,記者體驗了一款通過腦機接口技術,研發的仿生手臂,只需動動念頭,機械手便能做出精準動作。

2016年,杭州明確提出“打造創新創業新天堂”,以開放的姿態面向全球招引前沿科技頂尖人才。強腦科技創始人兼CEO韓璧丞,正是在這樣的背景下來到杭州創業發展。

經過9年的快速發展,如今這家腦機接口企業,已與來自人形機器人、3A遊戲、通用大模型、工業自動化、3D設計等領域的另外五家前沿企業,並稱爲“杭州科技六小龍”。

位於杭州餘杭區的之江實驗室,是浙江重要的科技創新策源地之一,位於浙江新杭州的“科創大走廊”。這條走廊構建起從“種子實驗室”到初創孵化、再到產業集聚的完整創新鏈,形成系統化的科技成果轉化生態。

中國工程院院士 王堅:之江實驗室的定位就是要打造國家戰略科技力量。我們開展科研合作,不僅要推動整個科技領域的發展,也要和市場主體一同創造商業價值與市場價值。

“杭州六小龍”的集體湧現絕非偶然,而是源於浙江在打造創新生態上的系統性佈局。

浙江發展規劃研究院 副院長 潘毅剛:我們科技創新高原的高度是很高的,但是不知道哪一天高原上再蹦出一兩個高峯來,就是我們看到的六小龍現象。六小龍是偶然的,但是高原是必然的,這是整個有爲政府在做的事情。

浙江不僅是經濟大省,創新大省,更是全國首個共同富裕示範區。

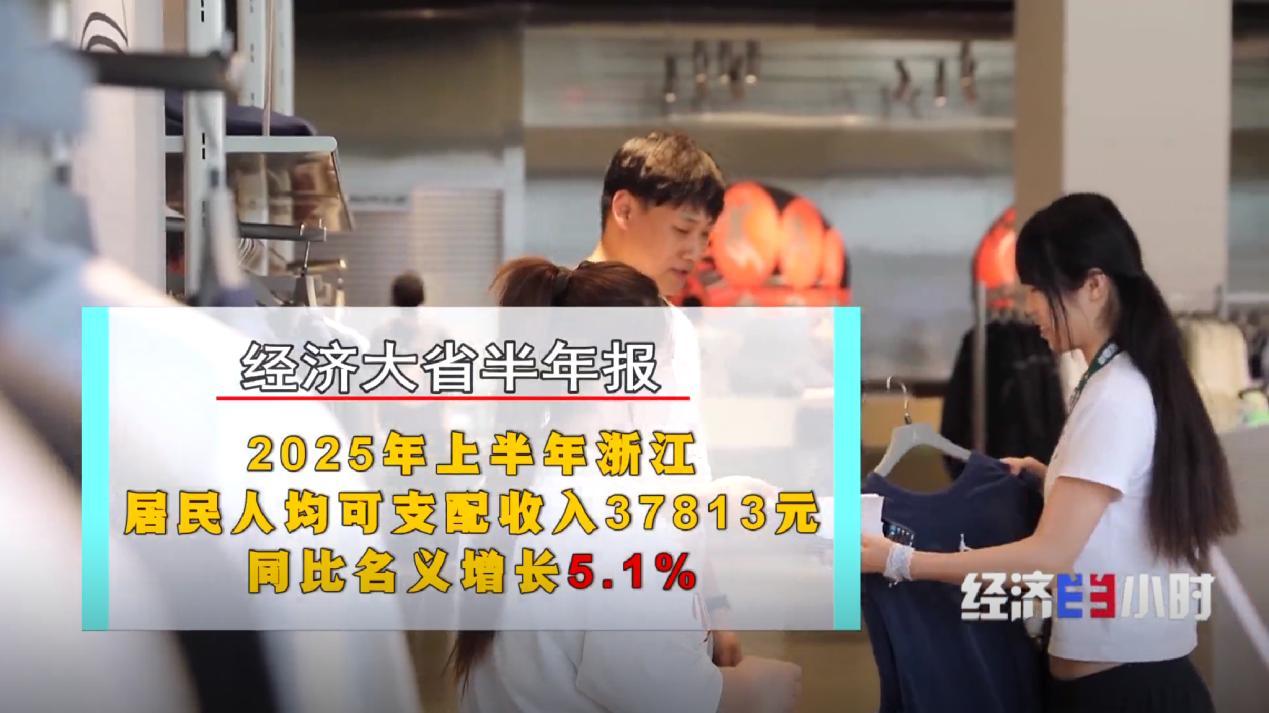

今年上半年,浙江全體居民人均可支配收入37813元,同比名義增長5.1%。浙江全省居民人均可支配收入已連續多年居全國各省區第一,城鄉居民收入比爲1.83,連續22年保持全國各省區中最低。

在浙江省嘉善縣優家村,當地秉持“一村一品一鎮一業”的發展理念,產業佈局從鋰電池延伸到芯片領域。如今,僅嘉善一個縣就形成了8大重點產業集羣,其中智能物聯產業規模達千億級。嘉善縣經信局局長張贇表示,嘉善縣的重點產業集羣已吸納14萬就業人員,佔全縣常住人口的21%。

目前,浙江省級的特色產業集羣核心區協同區增至108個,真正實現了“寸土生寸”。

浙江發展規劃研究院副院長 潘毅剛:我們通過統籌城鄉工作,將城鎮的公共服務、基礎設施,乃至城鎮居民能享受到的各項福利,逐步向鄉村延伸。

不僅如此,浙江的發展智慧還蘊含在綠水青山中。

自從“以竹代塑”政策全面推行以來,浙江安吉縣竹工藝品企業生產過程中,所產生的邊角料實現了“變廢爲寶”。2024年,當地竹產業總產值突破190億元。

除了市場上廣泛使用的環保袋,快遞袋、竹餐具、吸管等多樣化的竹製產品也逐漸普及,既方便了羣衆日常生活,也讓竹產業煥發出新的生機。

浙江峯暉竹製品有限公司總經理 梁峯暉:目前產品70%出口到國外,30%國內銷售,今年到年底的產值預計可以達到兩億元以上。

竹子不僅可製成各類“以竹代塑”的環保產品,還能用來“吸碳換錢”。

2021年12月,安吉縣成立“兩山合作社竹林碳匯收儲交易中心”,率先探索“生態資源變資產”的碳匯交易機制。目前,安吉縣已收儲84萬畝竹林,累計交易碳匯4.63萬噸,開展項目分紅約5億元,惠及5.1萬戶林農,戶均增收8000餘元。

如今,浙江以佔全國1%的土地、3%的用水量、4.7%的二氧化碳排放量、5%的能源消費量,創造了6.6%的國內生產總值,生態經濟發展水平穩居全國第一方陣。

轉載請註明央視財經

編輯:王昕宇