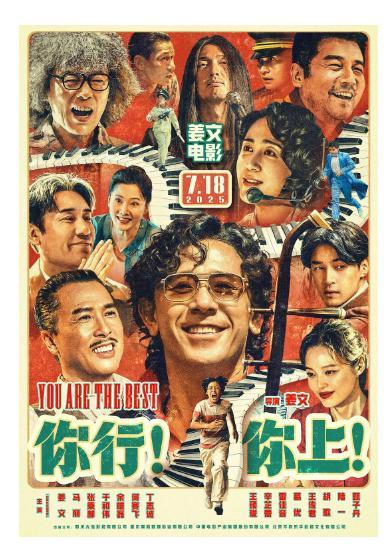

《邪不壓正》七年後,姜文終於出了新作《你行!你上!》。擲地有聲的片名,掩蓋不住的霸氣。

《邪不壓正》爲了醋包了盤餃子,《你行!你上!》,只剩醋,餃子沒了。

目前《你行!你上!》豆瓣評分6.7,與《一步之遙》打平,同爲姜文導演作品最低分。

姜文此前的作品都是從歷史或傳奇中取材,《你行!你上!》卻講了個特別接地氣的現實故事——他把鋼琴家郎朗的經歷拍成了電影。所以有人說,這部電影應該叫《郎朗傳》。

傳記片不好拍,尤其傳主郎朗還在世,還這麼年輕,能夠表達和自由發揮的空間其實非常小。片中郎朗、郎父郎國任、朗母周秀蘭用的全是真名,可見郎朗一家對創作給予了充分的授權,至於有沒有給建議或意見,就不得而知了。

影片故事基本來自於郎朗2008年出版的自傳《郎朗,千里之行:我的故事》。藝綻君很多年前看過一遍,最大的印象是:郎朗幾乎就是鋼琴演奏界的天降紫微星,憑他的天賦和努力,出名是遲早的事,但同時,朗朗的成功也是個例。

不同於很多名人成功之前都經歷了各種挫折和艱辛,朗朗的鋼琴家之路其實稱得上非常順遂:5歲就在東三省的少兒鋼琴比賽中奪冠,從此之後參加大大小小的比賽幾乎就沒拿過亞軍;12歲在德國拿了第一個國際冠軍,從此聲名鵲起;17歲以“替補”身份在拉維尼亞音樂節上演奏,因爲令人驚豔的完美表演一舉奠定全球知名度……

你就看吧,這是一般人能有的履歷?郎朗成名之前最大的挫折,可能就是有位被他稱之爲“發脾氣教授”對他的不看好吧,這對大多數遭受生活“毒打”的成年人看來,根本不值一提。至於郎朗小時候因爲練琴跟爸爸發生的衝突,就是“雞娃”引發的父子吵架嘛,隨便刷一個輔導孩子寫作業的短視頻,都是差不多的情況。

所以,從故事好看、曲折的角度看,改編郎朗經歷的難度相當大。

《你行!你上!》基本遵照郎朗成長的真實情況搭建了影片結構和故事情節,無論人物還是故事都真實可考,比如他最早因爲《貓和老鼠》裏的湯姆彈琴而對鋼琴產生興趣;“發脾氣教授”挖苦他是土豆腦袋,成不了鋼琴家;賣西瓜的二叔在郎朗抗拒彈琴時給予了他幫助和鼓勵;等等。

片中的人物,甚至都能和現實一一對應:

鋼琴家孫韻本色出演,飾演的沈啓蒙老師,對應的就是郎朗的啓蒙恩師朱雅芬。

何賽飛飾演的歐亞老師,對應的就是那位“發脾氣教授”;

雷佳音飾演的二叔,就是那位鼓勵郎朗的好心人(後來郎朗給他買了一套房回報他);

葛優飾演的王子曰,就是郎朗在央音附小的老師趙屏國。

值得一提的是,姜文的兩個兒子姜馬虎和姜三一,也有出演。他倆演的是郎朗在柯蒂斯音樂學院的同學,戲份不多。

雖然《你行!你上!》對郎朗成名之路進行了詳實的還原,但整部影片的觀感,可以用“全員發癲發瘋”來形容。

演員們像集體喝了假酒一樣亢奮,說着高八度的臺詞做着誇張過火的表演。影片從頭到尾基本上不存在安靜的一刻(可能除了字幕時間),要麼是聒噪無比的對白,要麼是塞得滿滿當當的鋼琴聲,要麼兩者都有。全員很嗨,我只覺得他們吵鬧……

感覺姜文把他聽過的鋼琴曲全都用到了電影裏。至於音樂在敘事中的作用、對情緒的推進、氛圍的渲染,統統不管,觀衆你聽就是了。

片中濫用的鋼琴聲和姜文蹩腳的東北方言臺詞,堪稱聽覺災難。

身兼導演、主演的姜文,他引以爲傲的所謂荷爾蒙在這部電影已經被不可一世的自戀與“登味”取代 ,不僅沒有讓人心生佩服、崇拜,反而讓人反感。

馬麗在片中的存在感被降到最低,不僅徹底淪爲工具人,還大大降低了影片的喜劇屬性。

你能想象嗎?郎朗一家三口從瀋陽來到北京,做出家庭分工:郎爸在北京陪郎朗上學、練琴,郎媽回瀋陽上班掙錢,郎媽臨走時對郎爸的交代居然是“不許打孩子、罵孩子,可以出軌”?!

姜文飾演的郎爸一方面執意要留在北京陪郎朗,另一方面又爲自己辭掉警察工作而耿耿於懷,反覆貶稱自己“喫軟飯”。我尋思這不是一家人出於讓郎朗有更好的發展做出的分工安排嗎,一個掙錢一個帶娃,而且環視一圈根本就沒人瞧不起郎爸陪讀啊,您在這虛空索敵是爲啥?還把您給委屈上了。

末了,還要馬麗臨走前隔着電梯門,在滿滿一電梯人的圍觀下朝着姜文大喊:“你不是喫軟飯的,你是爺們!”好好好,擱這恢復名譽呢,這下全世界都知道他爹爲了孩子爲了家犧牲有多大了。

拍辛芷蕾飾演的小林老師,帶着一股對年輕漂亮女老師濃濃的性別凝視。明明小林老師這個角色最大的閃光點,是對孩子額外的關心與呵護,是她作爲教師的盡責和大愛,但鏡頭就是要懟着辛芷蕾凹凸有致的身材,甚至還有郎爸偷拍小林老師這種詭異橋段,這是按照反派的思路來塑造角色啊。

還有郎朗現實中的妻子吉娜在片中客串。拍的是郎朗去德國比賽,在路上碰到一位懷孕女性,她向郎朗介紹,肚子裏的孩子名叫吉娜……我的天爺,這是什麼我生卿未生、12歲的我偶遇未來老婆(胎兒形態)、我小學畢業但我媳婦還在丈母孃肚子裏的爽文情節哎?!

且不說這段客串跟故事發展一點關係都沒有,單看從中流露出的吹噓和自得情緒,就讓人不適。

哪怕拋開這些離譜橋段,影片在敘事上的流水賬都難以讓人忍受。整個故事既單薄又缺乏張力與起伏,跟網頁小遊戲一樣,考完附小考大學,拜完這個老師再去拜下一個更牛的老師,不斷打怪升級解鎖下一關,要麼就是一個一個開啓新地圖,依次解鎖瀋陽、北京、德國、日本、美國地圖。

雖然現實中郎朗的成名之路確實很順,但他在藝術上的精進與探索、如何堅持日復一日的枯燥練習、如何征服全世界的刁鑽聽衆……這些都值得拍,但可惜影片都沒呈現。

郎爸在片中的戲份堪稱雙男主了,但他在郎朗成才之路上起到的作用,不是靠片中他十幾年如一日的“就是幹”雞娃行爲和就是認爲兒子能行的莫名自信能表現出來的。

說白了,郎氏教育法能成功,那是因爲他兒子是郎朗啊,換成其他孩子,這套方法一定能行得通嗎?電影裏只有對這一行爲的美化,卻少了更深入的剖析與反思。去年《抓娃娃》大火,我們尚且能從中討論如何教育孩子,今年的《你行!你上!》卻只讓人看到一個打雞血的父親。甚至還不如23年前陳凱歌的《和你在一起》,同樣是天才琴童的成長,同樣是父子關係,至少陳凱歌拍出了小人物逆襲的艱難與勵志,謳歌了父愛如山,而《你行!你上!》,不知道姜文想要表達什麼。

作爲導演,姜文在技法上的倒退也暴露無疑。首先是敘事能力孱弱, 連情節都要用字幕來代替。多少年前我們嘲笑張藝謀在《山楂樹之戀》裏只會用字幕轉場,到了姜文這兒,連故事本身都要靠字幕。

“比賽 去德國 自費”,鏡頭已經表達了爲什麼還需要字幕?

“香檳開了沒酒精,合約簽了沒演出,郎爸只能再次出手”,幻視我寫稿不知道如何轉折,只能用最平鋪直敘的手法和最直白簡陋的文字硬轉。

“無論如何 錯音兒沒了 無論如何 曲目庫大了 無論如何 無論如何了”,何嘗不是一種導演技法的聽君一席話如聽一席話?廢話文學進軍電影界。

場面調度,沒有。影像質感,沒有。剪輯,是稀碎的。節奏,是全面失控的。144分鐘,真的很漫長,越到後面越煎熬。

人物,是完全沒挖掘的。郎朗這樣一個世界級的鋼琴家,在電影裏變成一個只會哐哐彈琴的工具、一個只會遇事都喊爸的巨嬰。電影看到最後,我都被主角隨時隨地嗷一嗓子的“爸啊啊啊”整ptsd了。

啊,若閣下拿出隱喻這塊姜文最後的遮羞布,在下又該如何回應呢?

首先,隱喻再妙,前提也得電影本身經得起觀賞,在此基礎上,導演可以有一套隱性的表達。

冰山之下,另有一番廣闊天地,可是冰山之上,也應該是雄偉壯觀的,而不是像這部電影一樣,只是個小土包。

目前看到對《你行!你上!》的隱喻解讀,頗有種索隱派“悼明之作”的牽強附會。說這個故事是在隱喻歷史,但本體和喻體之間缺乏邏輯上的關聯,喻得太過直白粗暴,缺乏藝術性,那就不是隱喻,而是明示。就算姜文真的是在隱喻歷史,那他對歷史的理解也太膚淺了,完全看不到複雜和厚重。

有位網友吐槽:整天餃子醋餃子醋,那你們到底是要去電影院,還是要去餃子館啊?

沒有餃子全是醋,能接受嗎?

太遺憾了,姜文在《讓子彈飛》之後陷入自我重複與過度自戀,沉溺於釀醋不管觀衆死活不知天地爲何物了。

來源:藝綻 袁雲兒

流程編輯:U022