(本文作者付一夫,蘇商銀行特約研究員)

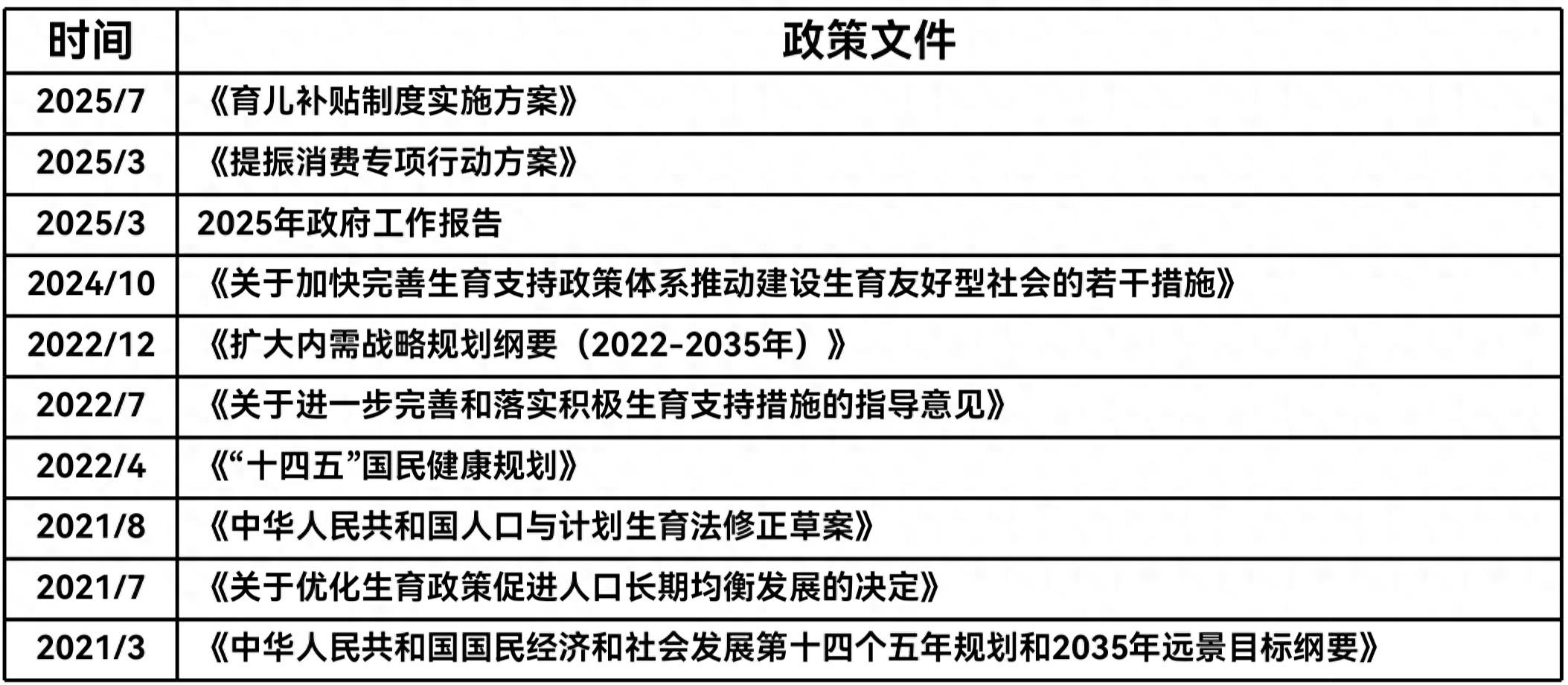

日前,中共中央辦公廳、國務院辦公廳聯合印發《育兒補貼制度實施方案》(後文簡稱《方案》),明確從2025年1月1日起,對符合法律法規規定生育的3週歲以下嬰幼兒按年發放補貼,每孩每年3600元直至年滿3週歲。2025年1月1日前出生、不滿3週歲的嬰幼兒也可按應補貼月數折算領取補貼,例如2023年12月出生的嬰幼兒可領取24個月補貼共計7200元。國家衛生健康委負責人指出,這是一項全國性重要民生政策,多家券商研究數據表明,預計每年惠及2000多萬個嬰幼兒家庭,將直接降低家庭生育養育成本。

一、政策背景與現實意義

當前人口生育意願走低已成爲全球性挑戰。從歐洲的德國、法國到亞洲的日本、韓國,許多國家深陷“少子老齡化”困境,引發勞動力短缺、養老壓力增大等問題。

據測算,全國0至2歲嬰兒年均養育成本達2.45萬元,經濟壓力成爲生育決策的最大障礙。我國自2022年起實施3歲以下嬰幼兒照護個人所得稅專項附加扣除,此次《方案》的出臺,標誌着生育支持從“減稅”向“現金直補”升級,形成多層次政策體系。

事實上,今年以來我國關於發放生育津貼的政策呼籲一直都是接連不斷。早在3月5日的《政府工作報告》中就已明確提到,要“制定促進生育政策,發放育兒補貼,大力發展托幼一體服務,增加普惠托育服務供給”,彰顯出高層對於提振居民生育意願的高度重視。

二、《方案》與過往政策的三點不同

(一)全國統一標準:從“地方試點”到“全國一盤棋”

此前,全國已有20多個省份探索育兒補貼政策,但各地標準差異顯著。此次《方案》由黨中央、國務院統籌設計,確立國家基礎標準和總體框架,明確中央財政對東中西部地區按比例補助,地方可結合財力適當提標。這一設計既保障了政策普惠性,又爲地方差異化實施留出空間,例如內蒙古呼和浩特在國家補貼基礎上,對三孩家庭額外發放10萬元補貼(分10年發放)。政策效力從“地方探索”上升爲“國家層面”,顯著提升了權威性和公平性。

(二)首孩納入補貼:從“鼓勵多孩”到“全週期支持”

地方實踐中,育兒補貼多聚焦二孩、三孩。“增量激勵模式雖能短期內刺激多孩生育,但忽視了首孩作爲家庭生育決策起點的關鍵作用。

《方案》突破性地將首孩納入補貼範疇,實現“一視同仁”的支持。這一設計體現了政策的普惠性和公平性,覆蓋從首孩到多孩的全生育週期,有助於緩解年輕夫婦的生育顧慮。首孩生育是家庭生育決策的 “門檻”,保障好首孩生育對後續生育意願有積極傳導效應。

(三)時間向前覆蓋:從 “未來導向” 到 “歷史銜接”

與地方政策普遍“向後覆蓋”(僅針對政策實施後出生的嬰幼兒)不同,《方案》明確2025年1月1日前出生、未滿3週歲的嬰幼兒同樣可申領補貼。這種“向前覆蓋”的設計,使更多家庭及時享受政策紅利。

這一創新體現了政策的人文關懷。不僅減輕了存量家庭的養育負擔,更彰顯了政府對生育行爲的全週期支持。

四、政策預期與長遠價值

《方案》的出臺具有多重戰略意義。一方面,可以在一定程度上提振消費。當家庭獲得育兒補貼後,這筆資金往往會被用於與育兒相關的消費領域,如購買母嬰產品、兒童玩具、教育產品等,同時也可能會改善家庭的生活條件,如增加家庭旅遊等消費。這些消費行爲顯然能夠帶動相關產業的發展,促進國內大循環的暢通運行。另一方面,可以營造更好的生育氛圍傳遞“國家支持生育”的信號,有助於重塑社會生育觀念,緩解年輕人的生育焦慮。

總而言之,育兒補貼政策在當前社會背景下對於提振生育具有不可忽視的重要意義,而《方案》的出臺更是我國人口領域重大利好,它通過降低生育成本、增強生育意願、提振消費、營造生育友好氛圍等多個方面,爲解決我國人口生育問題切實提供了有力的支持。

爲了能夠充分發揮育兒補貼政策的作用,還需要進一步完善相關政策體系,並加強政策的落實和監管,以此來確保補貼資金能夠精準、有效地發放到家庭手中。此外,還需要結合其他生育支持措施,如發展托育服務、優化教育資源配置、保障女性就業權益等,形成全方位、多層次的生育支持體系,繼而全方位、多層次地促進我國人口長期均衡發展。

第一財經一財號獨家首發,本文僅代表作者觀點。

(本文來自第一財經)