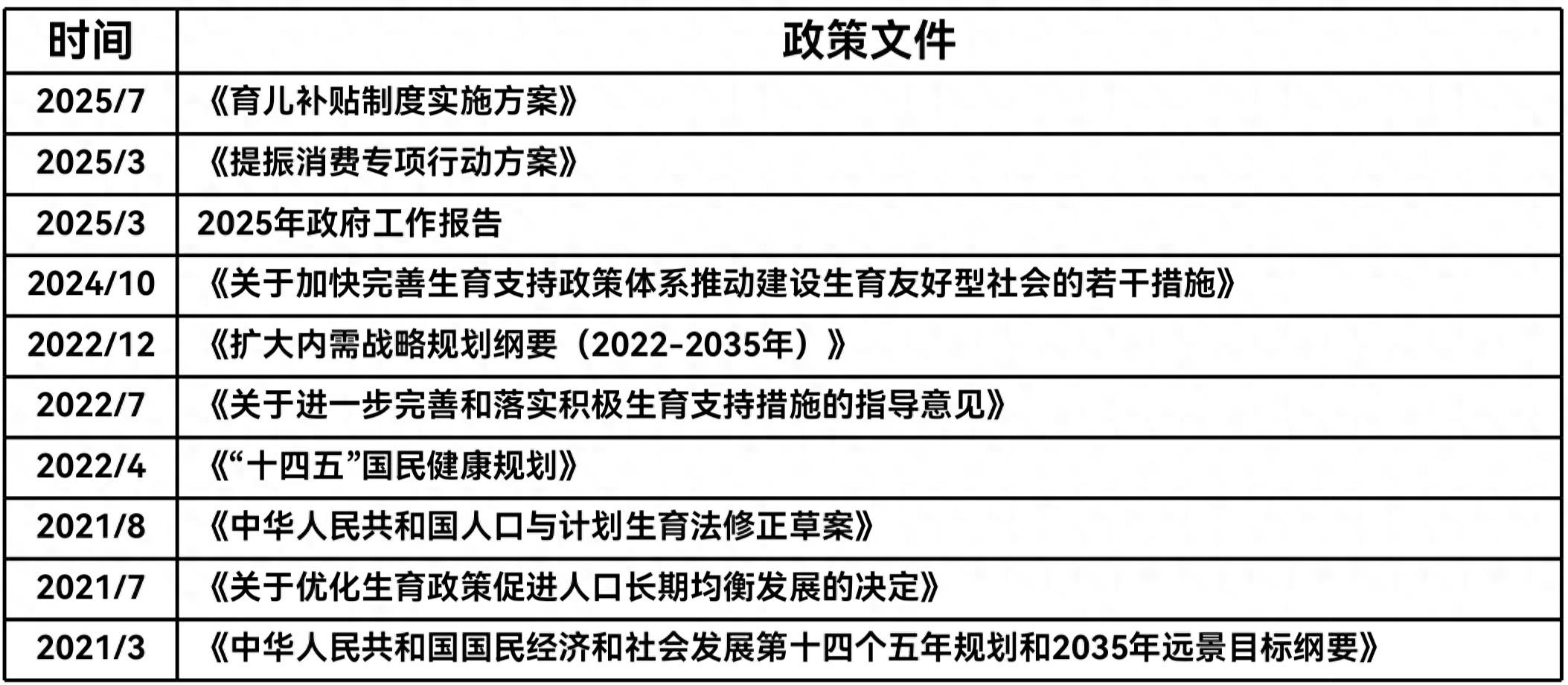

8月1日是美國所謂“對等關稅”最後期限,特朗普已明確表示,不會再有延期。爲了儘快達成貿易協議,韓國政府一咬牙,對美國拿出最高誠意。

據韓聯社報道稱,韓國產業通商資源部長官金正官,在紐約同美國商務部長盧特尼克舉行會談,期間提出一項名爲“讓美國造船業再次偉大”(MASGA)合作項目。

字面意思很直白,這個項目由韓國政府牽頭,推動本國造船業赴美大規模投資,包括保險、貸款等,項目規模高達數百億美元,後續還可視情況再調整具體數額。

金正官與盧特尼克會談

不得不說,韓國這一招正中美方下懷。

自特朗普上臺以來,一直髮誓要重振美國造船業,“奪回”巴拿馬運河、長和出售巴拿馬港口,這些都是美國在背後操刀,目的只有一個,和中國爭奪全球航運業的主導地位,奪回供應鏈,遏制中國的海運影響力,維護美國霸權。

但現實很骨感,目前美國在全球造船市場的份額不足1%,美國國內的船廠數量從巔峯時期的414家船廠萎縮至21家,產能不足中國1/200,軍艦項目普遍延誤超期。

去年美國政府問責局一份報告指出,美國海軍耗資近37億美元升級7艘提康德羅加級巡洋艦,只有3艘完成升級改造,且沒有一艘達到預期的5年使用壽命,另外4艘花費了18.4億美元后,沒有投入使用就退役了。

如此不堪大用,如何能與中國競爭?在這種情況下,作爲全球第二大造船國的韓國,自然成爲美國最鐘意的合作伙伴。

美國造船業萎縮

而且早在對等關稅出臺前,特朗普就有這個想法。去年11月特朗普勝選後,韓國前總統尹錫悅曾致電祝賀,期間特朗普毫不掩飾地稱:“美國造船業需要韓國的幫助與合作。”後來韓國代總理韓德洙也承諾,決定在造船領域與美國加強合作。

最重要的是,特朗普給韓國的稅率是25%,若未能達成協議,韓國汽車、半導體等支柱產業都將遭受重創,而8月1日就是最後期限,時間緊迫。造船業是目前韓國手中,唯一能匹配美國戰略需求的籌碼,韓國將其作爲“救命稻草”也是自然。

另外,美日、美歐都已談完,日本以5500億美元對美投資,換得15%的汽車關稅豁免,歐盟也以6000億美元投資爲談判基礎。作爲特朗普的“重點關照對象”,美國自然也會拿相同標準要求韓國,否則給出條件可能會“不如日本”。

站在韓國角度,這樣一份厚禮在前,特朗普絕對沒有拒絕的理由。但是,若韓方以爲單單奉上一個造船業,就能換關稅協議達成,恐怕有些天真。

美國對韓關稅是25%

首先,特朗普政府非常在意的點是美韓貿易,去年韓國對美貿易順差高達556億美元,創了歷史記錄。光靠一個造船合作,很難把這巨大的“欠賬”給填平。美國肯定還要韓國在其他地方“出血”。

比如讓韓國取消對美國“老牛肉”(30個月以上牛齡)的進口限制,放寬對美國水果的檢疫要求。這些要求對韓國農民來說簡直是“晴天霹靂”,肯定會引發大規模抗議。

其次,造船業很敏感,不只是造商船賺錢那麼簡單,還涉及軍事和能源安全這根敏感神經。

現在美韓造船合作主要在商業領域。如果韓國公司真想更進一步,比如幫美國修軍艦、甚至參與造軍艦,那雙方必須得有極高的互信纔行。這相當於把韓國和美國深度綁在一起了。站在中美博弈的大棋盤上看,韓國這麼幹,基本就等於選邊站隊,以後想“左右逢源”就難了。

總的來說,韓國此舉可能是在效仿日本、歐盟,但不同的是,日歐拿市場換關稅,韓國是拿技術換,本質上並沒有什麼區別,都是給美國“交保護費”。

經濟副總理兼企劃財政部長官具潤哲

所以,韓國別高興太早,造船這份禮雖然夠厚、夠吸引特朗普,但特朗普的要價只會更高,平衡貿易逆差、讓韓國多買美國農產品、逼韓國減少對中國的依賴,這些都是美國暗中標好的價碼。

現在就看最後談判了,韓國經濟副總理兼企劃財政部長官具潤哲已於29日啓程前往華盛頓,31號和美國財長貝森特會談。這份造船大禮能不能換來想要的關稅協議,還得看韓國能不能、願不願意滿足美國這些額外的“胃口”。結果如何,馬上見分曉。