【版權申明:本文爲@影吹斯汀 獨家原創稿,未經許可不得以任何形式抄襲or轉載,違者必究!】

(文/阿拉紐特)全明星大片《醬園弄·懸案》出師未捷,沒能終止暑期檔國產片的整體蕭條。

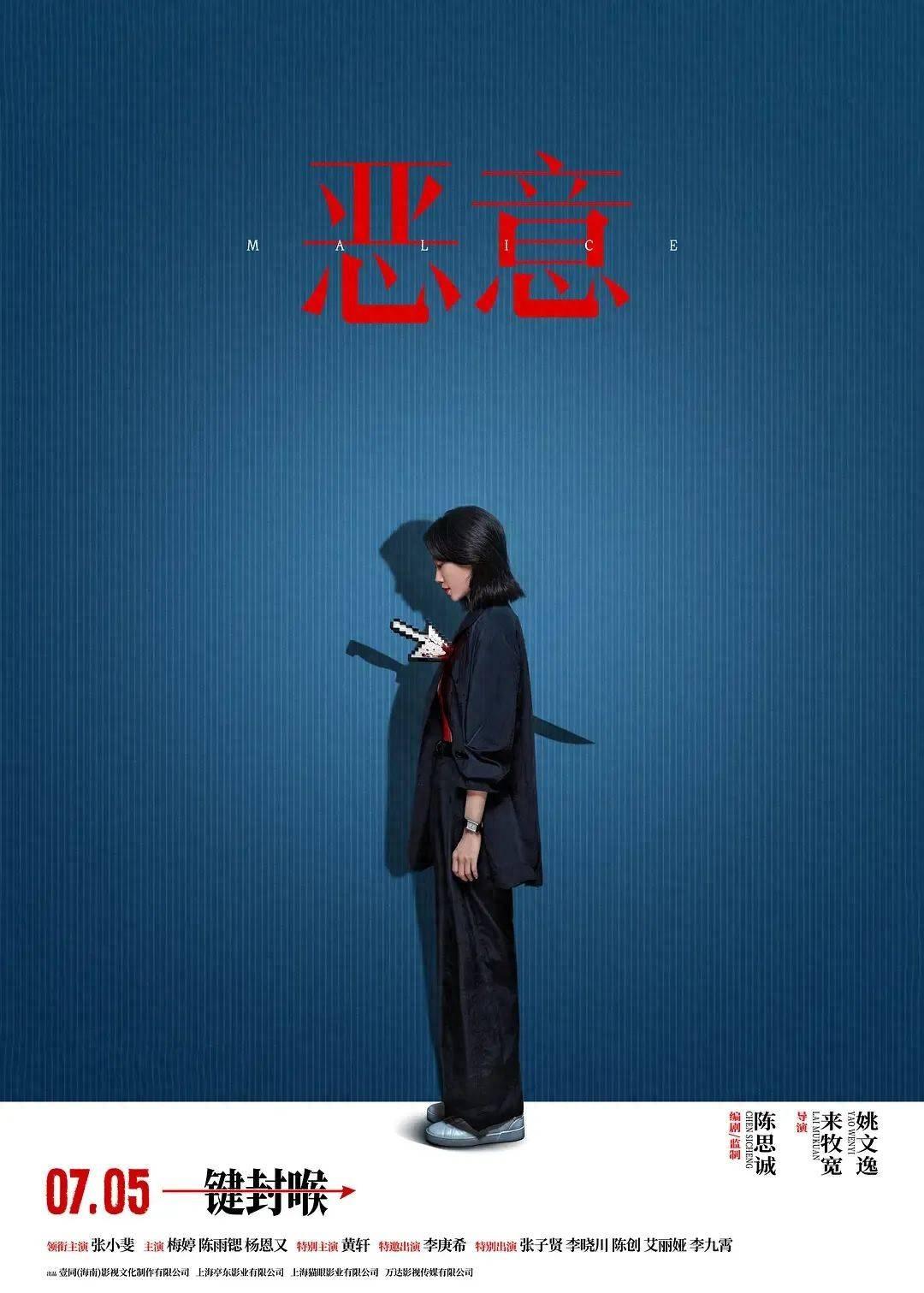

而已於7月5日(本週六)公映、由陳思誠監製兼編劇的懸疑電影《惡意》,看起來也很難如行業所期望的那樣,撐起暑期檔國產片的大旗。

早在6月27日(上週五),《惡意》就開始了每天突破萬場的超前點映。

連續八天下來,雖然影片累計票房已經突破3000萬,但日均點映票房僅爲300多萬,且有六天排片佔比和票房佔比“倒掛”,這顯然是點映沒點熱的跡象。

如果將兩年前同爲陳思誠監製兼編劇、類型類似、也同在暑期檔前半段上映的《消失的她》與《惡意》對比,前者在2023年端午節公映前一天點映,單日票房就達到3666萬,超出《惡意》點映週期內的總成績。

根據貓眼專業版和燈塔專業版的模型計算,《惡意》週六公映的雙平臺首日票房預測都僅爲2000萬左右。週六、週日正式上映兩天後,《惡意》表現沒有超出預期,首週末兩天票房僅有4100多萬,不僅肯定將無緣成爲暑期檔第一部票房達到5億的國產片,甚至連能否突破2億都存在變數。

明明還是陳思誠最拿手的罪案反轉類型,《惡意》的熱度起不來,是電影本身的“口味”不夠嗆、不夠刺激,還是觀衆對“誠式”套路的疲勞越過了臨界值?

不討大衆喜的假犯罪電影

改編自小說《惡女阿尤》的《惡意》,情節大致圍繞一起濱江三院的墜樓案展開:網紅抗癌女孩靜靜(楊恩又 飾)和護士李悅(陳雨鍶 飾)雙雙墜樓,靜靜的母親尤茜(梅婷 飾)堅稱目擊李悅將靜靜推下樓。

事發後,自媒體“夜話”的主編葉攀(張小斐 飾)攜助手晨晨(李庚希 飾)前來跟蹤調查此案,試圖搶佔流量先機。根據網絡調查和實地走訪得來的一系列零碎“證據”,葉攀先認爲李悅是有犯罪嫌疑的惡女,發出一篇報道,爲“夜話”贏得巨大熱度。

但隨後隨着信息逐漸充實,她又發現李悅很可能無罪,反倒是尤茜有傷害女兒的動機。一來一回,“夜話”發表的報道前後變化很大,但每次發稿,都引來社會層面的非理性輿情……不斷“反轉”的真相和輿情背後,對網絡暴力問題的探討也隨之展開。

《惡意》在市場層面的先天不足首先在於:這不是一部真正意義上的犯罪電影。

縱觀陳思誠之前主導的一系列強調反轉的懸疑類型作品,《唐人街探案》系列的標籤是本格推理,《誤殺》系列主打父愛親情,《消失的她》以男女關係爲頭號議題,賣點和故事類型各有不同。但它們無一例外,講述的都是善惡對立鮮明,且真殺人、真見血的罪案故事。而《惡意》不是。

雖然有疑似的“案情”,也先後有不止一位“嫌疑人”,還同樣是通過一次又一次的懸念反轉推進故事,但所有的嫌疑和反轉,其實都是基於信息不足而產生的誤解。這是一部被僞裝成犯罪片,實際上是探討流量經濟、烏合之衆輿論、新聞倫理的純·社會派電影。

不要小看“真犯罪片”和“僞裝成犯罪片的社會派電影”之間的差別。圍繞着那些很“實”的罪案,可以設計出值得拆解的犯罪手法和敘事詭計、血腥刺激的尺度奇觀、鮮明的道德對立。這幾點元素對於刺激觀衆的神經尤爲有效。而在《惡意》中,它們基本是缺位的。

比如,影片的“大尺度”就只是音效、剪輯上的一驚一乍;又比如,片中雖然有“鮮明的道德對立”,但只是出現在葉攀和老闆老蕭(張子賢 飾)兩位新聞工作者的職業觀之間,對一般大衆而言,是很難有充分的立場代入、宣泄的。

對了,順帶插一嘴:《惡意》裏的網民大衆倒是“聽風就是雨”,從衆、戾氣大、沒耐心,是影片的批判對象之一。這個位置,觀衆倒是可以灰溜溜“對號入座”了。

但這樣直球對大衆貼臉開炮的作品,即使不激起觀衆的心裏反彈,也註定不可能像《消失的她》的男女對立、《誤殺》的父愛親情一樣,取得廣泛(雖然同時也很膚淺)的情感共鳴。

至於片中所謂的懸疑和敘事詭計,也無非就是幾張斷章取義的清涼截圖,以及醫院攝像頭的故障。截圖將輿論引導到“性感=蕩婦=惡女”的聯想上,爲兩位嫌疑人的人設反轉創造空間;攝像頭的缺失,則成了製造“羅生門”敘事的客觀條件。

這兩大手法,一個是蹭女性反凝視的話題,一個是靠公安找到另一個新攝像頭就能解決的低級障礙,顯然都不高明。

意味深長的懸疑鋪墊,一驚一乍的音效,再加上陳思誠過往作品帶給觀衆的心理預期,如果把《惡意》比作一顆巧克力,那它的外包裝完全就是《誤殺》系列或《消失的她》的獵奇犯罪同款。

可惜儘管“包裝”相似,但本以爲“全員惡人”,結果最後卻是“全員洗白”。揭開謎底之後,給觀衆帶來的,就不太可能是茅塞頓開的暢快,而是“把大家叫出來就爲了這麼點事啊”的沒勁。

總之,作爲懸疑“犯罪”電影,空有熱愛反轉的那股勁頭,卻沒有相應的、設計足夠精妙的謎面和謎底;作爲社會批判電影,也沒有爲旨在宣泄情緒的觀衆提供一個足夠妥當的代入位置——這樣一部商業作品,大衆自然是很難買賬的。

強造反轉,設定懸浮,風格狗血

當然,以上我們解釋的,還大多是《惡意》作爲一部商業電影在市場接受層面的短板。但既然是“社會派”,對電影的評價維度也不能僅限於此。電影故事本身的邏輯合理性是否過關?對媒體生態、大衆心理、流量經濟的還原是否寫實,批判是否深刻?各種藝術手法是否合乎分寸?

這些“評分點”都很重要。但很可惜,《惡意》在這幾個方面,也都是低分。

首先,電影爲反轉而反轉、爲刺激而刺激、爲聳動而聳動的心實在日月可鑑,爲了編造這個陀螺一樣翻來覆去的故事,影片的許多設定之懸浮,使得它無法被當作一個現實背景的故事來看待,所謂的社會批判性,自然也大打折扣了。

絕症晚期的女孩能住單人單間ICU,是爲了讓護士和媽媽“打起來”、製造觀衆的誤解;主角團調查案件屢造誤解,警察卻在實地調查中存在感不高,是爲了讓自媒體的敘事和認知主導“反轉”;最後查出真相的警察不來一錘定音,反而讓自媒體承擔闢謠重任,是爲了讓葉攀導演自己彌補受害者的“終極反轉”……

諸如此類的劇情漏洞以及編導們說來就來的“臆想式”設置,真是讓人覺得:雖然這次故事植根本土,但《惡意》的背景,彷彿和《誤殺》《消失的她》中一切真實都被架空、扭曲的所謂“東南亞”異空間,沒有太大不同。

而影片對流量、自媒體的還原,同樣稱不上寫實。

比如在片中,“夜話”在其對護士李悅的報道被證明不實後,居然還一度“越黑越紅”,關注量蹭蹭上漲——不僅不合邏輯、反常識,也是對真實世界中流量規則的單向度曲解。

在眼下的媒體環境裏,公衆確實有對着未經證實的報道宣泄情緒的傾向,但他們顯然還不至於就是無腦嗜血的羣氓。在現實世界中,有千萬關注量的大牌自媒體,如果被證實“造謠”聲譽受損,絕對會立刻流失大量關注,更不可能在被直播採訪當場打臉時爲了黑紅而不掐直播,“自殘式”地賺取流量。

從這個角度看,影片中“越黑就越紅”的流量規則,本來就是對當下自媒體生態一種扁平、失真的臉譜式黑化。合理的批判要基於合理的還原,而不應該是這樣基於聳動刻板印象的癲狂式再現。

《惡意》的“假”,不僅限於故事環境和對媒體生態的還原,還包括片中大多數人物的刻板、臉譜化。

一衆網紅出鏡扮演流量獵人的“小丑化”,領導老蕭(張子賢 飾)爲流量無所不用其極的“奸佞化”,包括晨晨(李庚希 飾)“小白花黑化”和護士(陳雨鍶 飾)“反差”的雙面人設,都讓影片呈現出完全狗血化、短劇化的庸俗氣質。

當然,《惡意》中最“短劇”的人設,還是主角葉攀的“惡女”形象。

前段時間,主演張小斐在片中的抽菸短視頻成了電影的營銷熱點,果不其然,這類颯、美、狠的“精英惡女”人設,在正片中同樣偶像感十足——甚至有些過足。

作爲《惡意》大女主的張小斐,不僅有彷彿爲了“出片”凹出來的女強人氣場,更有處心積慮設計出來、實際只存在於角色幻想中的時尚封面級“流血”場面。

只有看過電影的觀衆,才能體會到那個造型感十足的場景,是怎樣透着一種混合“紅果短劇+《Vogue》封面+短視頻切片”的假味。

一切都是假的,一切都是人造的。

當然,缺少實打實的罪案驅動、主題對立難以引發大衆共鳴,是《惡意》的兩大硬傷。但即使題材由獵奇犯罪變成了“全員無罪”的社會派,相較於陳思誠之前主導的反轉作品,《惡意》的奇情和刺激卻並未下降特別多,也還不排除某些觀衆還是能被這類打法拿捏的可能。

但有一點是肯定的:這部“社會批判電影”的真誠、悲憫,是不見蹤影的。

去年暑期檔的陳思誠作品,是他自己執導的諜戰懸疑電影《解密》。這樣一部改編自名家名作、製作精良、格局恢弘的年代鉅製,即使有着敘事玄虛的缺陷,卻至少體現了陳思誠不滿足於用簡單反轉套路操縱觀衆,而還懷有追逐電影工業高度的雄心。

然而,《解密》的票房失敗了。

在同一個暑期檔,由《誤殺》導演柯汶利執導、常被大衆誤認爲是陳思誠作品的《默殺》斬獲超15億票房——這有沒有讓陳思誠堅定“不放棄靠懸疑反轉猛片掙錢”的決心?

這條道路,顯然不會是陳思誠未來唯一的路;但這條道路上的作品,真的希望觀衆用腳投票,讓它們早日淡出市場。