石獅,位於福建省東南沿海,泉州下轄的濱海小城,是閩南文化與時尚產業並存的傳奇之地。

每到秋季,石獅的祥芝漁港,鹹腥的海風裏湧動着當地人滿懷期盼的熱情。

我站在碼頭上,眼前是600多艘漁船鱗次櫛比的壯觀景象——桅杆如林般刺破雲層,每艘船的甲板上都堆着成堆的漁網和連串的浮標,巨大的海錨長滿鏽斑——這裏正在上演福建規模最大的開漁盛事,也是當地人與漁民的一年一度的盛事——石獅開漁節。

祥芝燈塔在港區高處靜默矗立,這座磚石結構的建築已守望了近百年,塔身斑駁的痕跡裏藏着老漁民們的航海記憶。

作爲福建省最大的漁港,祥芝漁港的開漁節已經傳承百年,不論對當地人還是漁民來說,都有着非常重要的儀式感,那些即將駛向中國香港、中國臺灣以及日本、韓國的遠洋漁船,與奔赴近海的小型捕撈船,共同構成了一幅海洋豐收的壯闊圖景。

▌開漁節是石獅的一大盛事,也是當地漁民們的“競爭”賽事,爲了捕獲更多的漁貨,船長們會預先規劃好要前往捕魚的海域,待開漁時間一到,即刻出發,獲取最好的位置才能補到價值最高的魚。從空中看,上百艘漁船爭相競發的景象非常壯觀。

據當地漁民的說法,祥芝港的在當地已有超過150年的歷史,明代《閩書》記載“祥芝港東抵外洋大海,南至永寧尾,與崇武所相對”,明初徙石湖巡檢司駐此,成爲閩南海防重地。如今,祥芝漁港的新燈塔架設在更高的山頭,成爲了更明確的“地標”,但漁港的老燈塔依舊是開漁節的精神座標。

今天的開漁節有着嚴格的規定,出海的漁船要在開漁前準備好船上的設備,開漁節當天的正午12點,所有漁船才能越過海上警戒線,向各自捕魚的目的地進發。

▌石獅海島上的燈塔,燈塔既是歷史的見證,也是漁民出海的準則 | ©視覺中國

與過去不同的是,如今的捕魚位置有高科技的幫助,變得容易了許多。船長室的系統中有電子海圖,雷達能尋找到魚羣的大致方位,顯示在屏幕上。而每一艘的船長室,也一定會有一個祈福的神龕,用來祈禱天氣和出海順利。如此這般,傳統的航海智慧與現代科技達成了奇妙的平衡。

開漁前三天,漁港彷彿進入“備戰狀態”。我跟着船長蔡國用穿梭在堆滿物資的碼頭,他正指揮工人往船上搬運成箱的方便麪和瓶裝水。“漁船出去一趟,多則二十多天,物資一定要帶的足足的。”船長蔡國用拍拍沾滿柴油的工作服,指向不遠處正在檢修鋼索的年輕船員,“現在的網具都是尼龍材質,比以前的麻線網結實多了,鋼索也是,但每次出海前都要細細檢查,如果在海上出了問題,船員也要能修補這些設備。”

▌從空中俯瞰,鱗次櫛比的屋頂和日落的光輝交相呼應,非常壯觀。

開漁節當日的清晨,我們一行人和船長蔡國用一起,登上“閩獅漁0588”號,參與這場預示着豐收的儀式。船員們將艾葉浸泡在海水中,用枝條輕輕灑向船頭,鞭炮聲驟然響起時,細碎的紅色紙屑被海風捲向空中。駕駛室後方的小神龕裏,神像前的香爐青煙繚繞,每個船員經過時都會雙手合十默唸幾句。

“以前沒天氣預報,全靠看雲識天氣,現在有了衛星雲圖,但祭拜的規矩不能少。”船長蔡國用指着牆上的日曆說,“你看,這上面記着去年開漁的日子。”甲板上,開漁的儀式仍在繼續,強壯的海員們毫無疲憊神色,眼神閃爍着期待的光芒。

▌祥芝漁港在石獅市,是泉州最大的漁港,也是福建省吞吐量最大的漁港,這裏的漁船標有“閩獅漁”的字樣,代表漁船來自祥芝漁港。

進入漁船內部,我被狹小的居住空間震驚了。每個鋪位也就1米7、8長,左右兩側用木板隔開,船長說這也是爲了抵禦海上的風浪。

當漁船緩緩駛離碼頭,岸上的送行人羣爆發出歡呼聲,有人揮舞着紅綢,從海面上遠遠看去,格外顯眼。我站在甲板上回望,太陽已高升,光束劃破霧氣,那些即將遠航的漁船如黑色的箭矢,將燈塔甩在身後,徑直航向豐收的海洋。

▌近海捕撈的漁船陸續歸港,帶回當地豐收的希望 | ©視覺中國

第二天的傍晚時分,近海捕撈的漁船陸續歸港,碼頭上瞬間熱鬧起來。我跟着當地嚮導來到碼頭,只見剛靠岸的漁船上卸下一箱箱活蹦亂跳的螃蟹與銀光閃閃的鯧魚。

“今天第一網的蟹最肥,拿去清蒸最地道。”魚販們麻利地打包着海鮮,一位到此採購的餐廳主廚告訴我,開漁後的半個月是石獅海鮮最豐盛的時節,本地餐館會更是有不少“開漁宴”,其中,本港的雜魚很受當地人歡迎,因爲距離近,漁貨鮮,這一口的鮮食是別的地方喫不到的。

▌海上養殖場,漁民伴着鷺影辛勤勞作 | ©視覺中國

除了開漁節的熱鬧,祥芝漁港周邊也藏着不少驚喜。步行十分鐘就能到達國家級非物質文化遺產“祥芝漁民文化節”的展示館,那裏陳列着百年前的漁燈與航海圖。

當地漁民告訴我,每年開漁節期間,這裏還會舉辦漁歌對唱、龍舟競渡等活動。

當暮色籠罩漁港時,我站在祥芝燈塔下,看着遠處的漁船燈光星星點點。那些在海上漂泊的日子,那些與風浪搏鬥的瞬間,最終都化作了碼頭上沉甸甸的漁網與人們臉上的笑容。石獅的開漁節,不僅是一場海洋上的豐收儀式,更是人與海洋和諧共處的見證。

每逢開漁的季節,數百艘漁船航向大海的壯觀景象和幾天之後接連不斷返回的滿載漁船帶回來的新鮮漁貨吸引了衆多旅行者,開漁節的時機,也是石獅旅遊最熱鬧的一段日子。

前幾日和我們一起參加開漁的楊紫明,也是被當地人愛稱爲“卡賓先生”的卡賓品牌創始人,也把自己最重要的時裝大秀選在了開漁季。“我選擇在石獅辦時裝秀的理由很簡單,因爲我就是石獅人,當然也想爲了推廣家鄉旅遊盡一份力。”

去年的開漁季,楊紫明把時裝秀的場地設在了石獅著名的景點林巒渡,百年古渡口的時尚大秀吸引了設計師、藝人和時尚愛好者,着實讓石獅這個地方小“火”了一把。今年楊紫明要在祥芝漁港燈塔下的“小威海”的海邊鋪設一條“海上T臺”,伴着石獅海港秀麗的風光,一場盛大的時裝秀就要在此地拉開帷幕,也成爲了當地人津津樂道的旅遊“大事件”。

▌楊紫明是石獅本地的知名企業家,也是石獅旅遊和文化的推廣者,他的自媒體賬號粉絲很多,當地人親切地稱他爲“卡賓先生”。

在這個時節來到石獅,有很多地方可讓旅行者細細探索——剛翻新不久的八卦街彷彿是新、舊時光的拼圖,青石板路上,穿校服的學生們擠在“阿婆蚵仔煎”攤前,看阿婆用鏟子攪動麪糊,蛋液裹着剛上岸的海蠣,在鐵板上滋滋作響;夜晚時分的大排檔是八卦街的老街最熱鬧的光景,人們在屋外挑好新鮮的海鮮,老闆當即處理烹飪,幾分鐘之內爲你端上桌來。

開漁節帶來的豐沛海味存在於石獅的各個地方,尤其是這樣的大排檔上,能讓食客品嚐到家裏喫不到的滋味。

▌剛翻新不久的八卦街彷彿是新、舊時光的拼圖,舊時建築與現在的人間煙火完美地融合在一起 | ©視覺中國

永寧古衛城的甕城裏藏着本地人饒有趣味的生活密碼,明代的城牆磚縫裏嵌着貝殼——以前的石獅人用海蠣殼當“建材”蓋房子,和南太平洋上的“蠔殼房子”別無二致。

在古衛城的巷子裏,你會發現當地人經營的茶樓裏雖然沒幾個客人,老闆娘卻和自己的姐妹喝茶聊天,萬分開心。

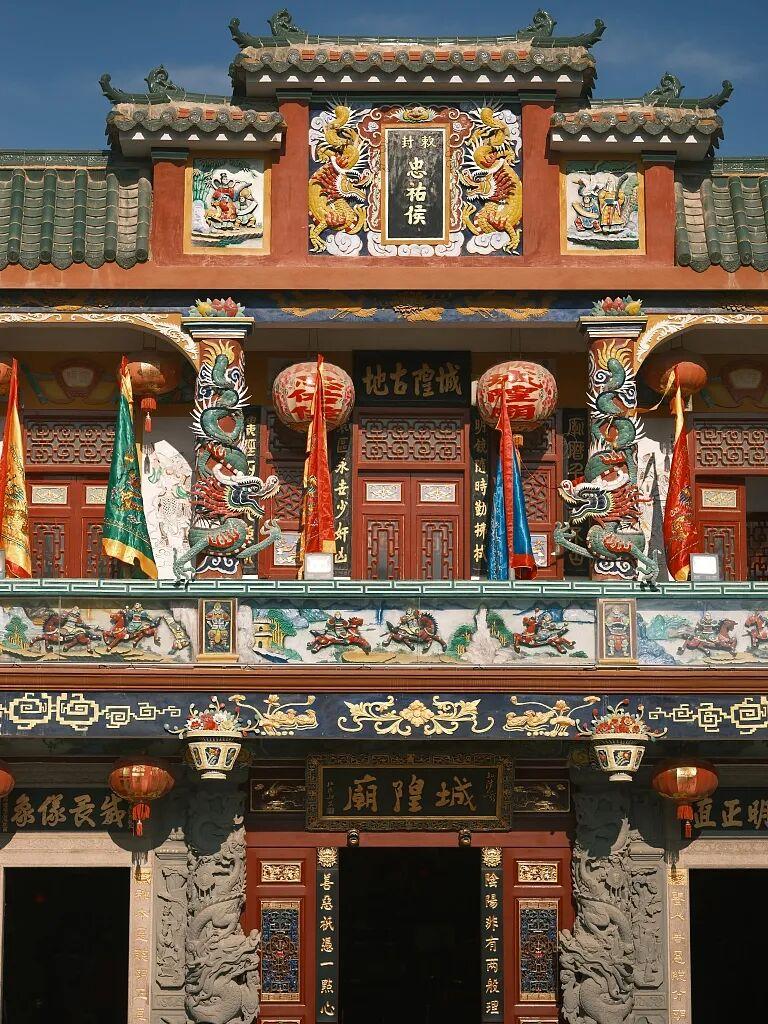

▌石獅城隍廟是由永寧城隍廟分靈而起的,具有鮮明的閩南僑鄉特色 | ©視覺中國

不定時開店的“妝糕人”雷芳興鋪面,玻璃櫃裏擺着“八仙過海”和“姜太公釣魚”的妝糕人——妝糕人就是北方的麪人,只是永寧妝糕人的造型上更有閩南文化的特色;還有巷尾深處的“水泥雕塑家”,用水泥澆築出石獅衆多頗有特色的建築模型,比如永寧郵電局、永寧東樓、番仔樓等等,甚至還有復原的永寧古衛城的模型,令人驚歎手藝精巧的同時,還了解到閩南建築獨有的特色——這是石獅人的意趣盎然的生活圖景,在文化內涵中又有着生活的意趣盎然。

▌永寧衛城中的茶樓 ,本地人栽種的小盆栽。

靈秀山的金相院是座會講故事的番仔樓羣落——南洋歸來的華僑在1935年建成這座中西合璧的寺廟,最令人驚歎的是它建築羣落上精緻的剪瓷造型,顏色鮮豔豐富,造型精緻靈動,著名的滴水獸也製作得可細緻看清層層鱗片,頗爲精巧。

▌洛珈寺屋頂嵌瓷 | ©視覺中國

海上的洛迦寺堪稱自然與建築結合的傑作。花崗岩砌成的廟宇羣漂浮在距岸300米的礁盤上,漲潮時彷彿懸浮在碧波間。陽光穿過幡旗時,整座寺廟像被撒了把碎金子。

在石獅,靠海而生的“漁人”們將海風與浪花揉進了日常日生活,而靠近海港而生的本地人,卻也將海港作爲生活的“大本營”,新鮮的生活催生出漁港與無數生活方式交織的獨特生活圖景,比如精品咖啡,就讓石獅存在多年的老漁港多了一絲濃郁的“咖啡香”。

當第一縷晨光掠過祥芝漁港衆多漁船的桅杆時,碼頭上的橘若燈塔咖啡已飄出烘焙香氣——這家面朝萬噸級漁船泊位的咖啡館,用烘焙蛋糕蛋糕與特調飲品書寫着海邊慢時光。這家咖啡廳不僅提供品種豐富的咖啡,還有各種各樣的甜品和特調飲品,吸引着旅行者到此一邊觀賞漁港的壯觀,一面品嚐這裏精緻的生活。

▌巴浪魚咖啡的建築別具特色,是老漁港一道獨特的風景。

新鮮烘焙的華夫餅溫度正好,奶油裹着馬達加斯加香草籽,切開時能聽見外皮輕裂的酥脆聲響;特調的“荔枝蜜桃氣泡飲”口味新鮮,正好應對海港灼熱的天氣;用海邊的粗鹽製作的焦糖海鹽蛋糕彷彿還融着漁船歸港時帶回的海藻清香……

除了露臺的咖啡吸引無數旅行者到此打卡,樓下的海鮮排檔更是能讓飢腸轆轆的旅行者大飽口福。

▌橘若咖啡的美味鬆餅。

在老碼頭,廢舊鑿冰室改造的巴浪魚咖啡總被旅行者的相機包圍。經營者亞三與阿梅告訴我,他們在設計這間咖啡廳時,儘可能地保留和還原了這棟建築的原貌——被海水鹽分腐蝕的牆體;裸露的鋼筋;牆上的打冰、專業吊機、船員介紹電話,以及密密麻麻的船主姓名和漁船編號是漁港密織的信息網。

之所以用“巴浪魚”來起名,是因爲巴浪魚是本地十分常見且廉價的魚類,閩南人從小喫它長大,他們希望自己的咖啡品牌也能如此紮根於生活。

斑駁牆面上“閩獅漁1289”的褪色船號下,店主亞三正用船錨形狀的壓粉器製作濃縮咖啡。這家店最出名的咖啡是巴浪魚冷萃,當然還有使用了當地的石花膏製作的拿鐵。亞三向我隆重推出他們的黑鯧魚乾小食,我嚐了一口,濃烈的魚腥味彷彿在口腔泛起海浪的味道,但配上咖啡,可謂協調。

▌巴浪魚咖啡的創始人亞三和紅豆。

燈塔下的橘若燈塔咖啡是開漁節的最佳觀景臺。幾個水泥結構的大管道構成了這家店最獨特的景觀,店主將喝咖啡的桌椅放在水泥桶裏,形成了海邊別具一格的“賞景座位”,後面的山坡上,四散着露營桌椅和漁民的小屋,來這裏喝咖啡,可以自己選一個景觀好的位置,搬個露營椅坐下,感受這種“開放式”的氛圍。

開漁節那天,我就坐在橘若燈塔咖啡的小山坡上,親眼看見百餘艘漁船如黑色箭簇掠過海平面,船長們站在甲板上揮舞紅綢,漁婦們的歡呼聲與咖啡機的蒸汽聲混在一起,海浪拍打礁石的節奏與之形成共振,節奏裏全是鹹溼的海風味道。

▌大響咖啡提供多種咖啡豆給客人選擇。

橘若燈塔咖啡一旁,是石獅市的著名“景點”小威海,沿着6公里長的小威海海岸線漫步,紅黃藍三色的沿海通道像條綵帶鋪在沙灘上。傍晚六點的夕陽把觀音山隧道染成蜜糖色,騎共享電動車的情侶們停在斜坡上,看集裝箱碼頭的起重機將晚霞剪成碎片。堤壩的礁石縫裏藏着巴掌大的青蟹,當地的小孩子們着竹籃拾貝殼,這是一種獨屬於石獅港口的趕海生活。

這段以日落景緻在社交媒體上出名的道路其實是一段廢棄的防波堤,鋼筋水泥在暮色中染上一抹柔情,曾經的防波堤成爲了著名的拍照打卡地——穿漢服和短裙的姑娘站在堤壩上拍照,身後的貨輪正拉響歸港的汽笛,場景奇妙,又莫名地和諧。

▌漁獲豐收的季節也不全是用漁船速凍的魚鮮,喫不完的漁獲曬成魚乾,可以慢慢品味很久。

除了那些著名的港口咖啡廳之外,石獅老城區也不乏高品質的咖啡廳,大響咖啡的標誌性門牌藏在城中的社區裏,Logo是一把左輪手槍,可能和它的名字“大響”有着不可分割的聯繫。

這家精品咖啡店雖然沒有漂亮的拍照打卡地,卻有着來自世界各地的咖啡豆,不論是埃塞俄比亞的耶加雪菲,還是哥倫比亞的瑰夏,都被店主人一一標好口味和烘焙方式,寫在長長的咖啡單上,根據客人的喜好,店長會爲你推薦多種選擇,如果想要好好品嚐不同咖啡豆的妙味,這家社區咖啡絕對是不二的選擇。

▌創新的咖啡口味和結合當地文化特色創辦的咖啡館 | ©視覺中國

開漁節過後,石獅的海風裏都飄着豐收的香氣。這幾天一路同行的楊紫明熱情邀請我去他家赴宴,品嚐一下石獅地地道道的“家宴風味”。掌勺的廚師阿大是石獅有名的“竈臺藝術家”,他用剛上岸的海貨和過硬的手藝,在小院桌上擺出一桌閩南風味的家中盛宴。

▌漁民們在捕撈到魚之後,會在漁船上對於進行簡單的分類,現代的漁船有大型冷庫,可以當場將新鮮的漁貨速凍起來保持新鮮。

閩南鹹食一上桌就香氣撲鼻,阿大把肥瘦相間的五花肉切成大塊,用八角、桂皮等十餘種香料醃製後,裹上糯米粉入油鍋炸至金黃。咬開酥脆的外皮,肉汁瞬間在口中迸發,搭配閩南甜辣醬,鹹香與微辣交織,讓人慾罷不能。

家常海蠣煎則是石獅人的心頭好,阿大特意選用祥芝漁港捕撈的小海蠣,先將紅薯粉與清水調成麪糊,打入新鮮土雞蛋攪勻,熱鍋冷油放入海蠣煎至定型,再淋上面糊,撒上翠綠的蔥花,煎至兩面金黃,外酥裏嫩,海蠣的鮮甜與雞蛋的醇香完美融合。

▌石獅本地人的家宴少不了當季海鮮,以及海鮮製成的魚丸等食材。

白灼東山釣管堪稱原汁原味的代表,精心挑選出大小均勻的新鮮小管,在沸騰的海水中焯煮幾十秒就迅速撈出,保留了小管最本真的鮮甜。輕輕咬開,彈牙的肉質帶着淡淡的海水鹹香,蘸上用蒜末、香醋、醬油調製的醬汁,清爽又開胃。

柯內港小雜魚是將鯧魚、小黃魚、泥猛魚等七八種雜魚洗淨,在砂鍋中鋪上薑片、蔥段,碼放雜魚後倒入米酒與生抽,小火慢燉。揭開鍋蓋時,濃郁的魚香混着酒香撲面而來,魚肉鮮嫩多汁,湯汁都能拌上一大碗米飯。

▌魚丸小食,獨特的烹飪方法保留了食材最本真的鮮甜。

坐在頗有閩南風格的小院中,楊紫明90多歲的母親也和我們一同享用這開漁節後難得的美食,老奶奶是地地道道的石獅人,見到我們尤其開心,熱情地招呼大家用餐。雖然年事已高,老人家牙口和胃口都好,看得出奶奶最喜歡那道海蠣煎。

“我們石獅本地人做海蠣煎不會像你們在外面喫的那樣,把海蠣攤成一個雞蛋餅,而是把海蠣和雞蛋炒在一起,碎碎的。雖然這樣沒有一個完整的餅的造型,但是這樣的做法可以讓這道菜更加入味。”楊紫明一面給家人夾菜,一面對我說。

在一片其樂融融的溫馨氣氛中,最讓我難以忘懷的深滬糖芋糖粿上桌了,這道甜品選用了本地的檳榔芋頭,配上香甜的紅薯一起蒸熟,再淋上蜂蜜,撒上花生碎與芝麻,香甜軟糯的口感老少皆宜,也爲這場盛宴畫上甜蜜的句號。

▌楊紫明一家人的家宴,洋溢着石獅人溫馨和睦的家庭氣氛。

酒足飯飽後,我到林巒渡漫步。此時夕陽西下,天空被染成絢麗的橙紅色,落日的餘暉灑在波光粼粼的海面上,彷彿給大海披上了一層金色的紗衣。遠處的船隻緩緩駛來,船身拖曳出長長的金色波紋,與天空的晚霞呼應。岸邊的蘆葦在風中輕輕搖曳,漁民們扛着漁網,臉上洋溢着滿足的笑容,那是豐收帶來的喜悅。

這座充滿煙火氣與生命力的城市,用一場家宴、一片晚霞,將它的熱情與美好深深烙印在每一個旅行者的心間。

編輯/王子騰

新媒體編輯/Tasia

文/建國、邵啓軒

圖/Shawn、視覺中國

設計/April

本文原刊載於《時尚旅遊》9月刊,此處有刪改