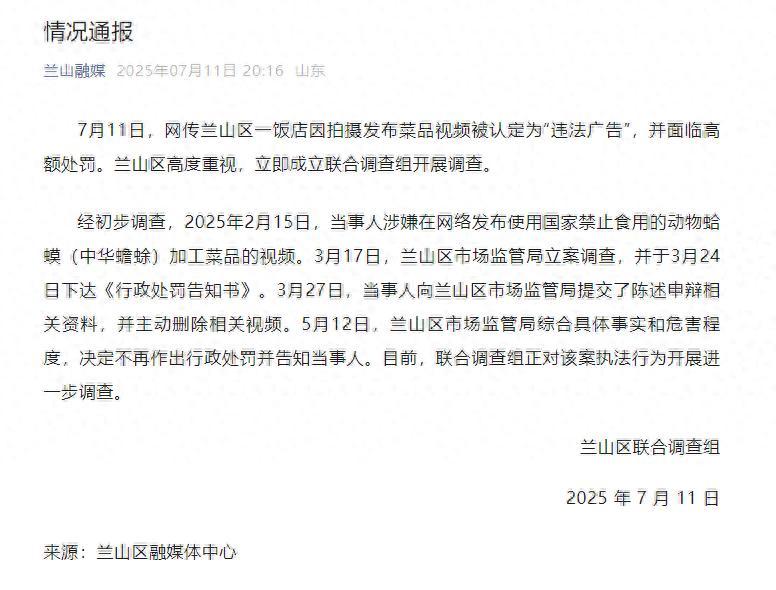

東盟外長會最後一天,王毅外長與美國國務卿魯比奧的首場面對面會談如期舉行,雙邊會議下午三點開始,媒體入場拍照以後,雙方隨即清場,開始閉門會談,持續了大概一小時左右,說長不長,說短不短。

作爲對比,美俄外長會的持續時間是50分鐘,而雙方事後發表的通告,內容不可謂不豐富,可見,1小時的時間已經足夠談很多事情,前提是雙方積累起足夠的共識,否則就是話不投機。

【美國國務卿魯比奧與王毅外長舉行首次雙邊會談】

中美外長會的消息來得不算突然,得益於各路媒體和美國國務院的預先鋪墊,外界多多少少都有了一定的心理準備。

當中美外長先後抵達馬來西亞,參加一系列東盟多邊會議後,不少人就意識到了雙方舉行會談的可能性。

再說了,最近中美在貿易協議上進展還算平穩,兩國領導人還發出了互訪邀請,因此開這場外長會的基本條件,也算是比較成熟了。

美國這邊提前一天開始放風,爲中美外長會鋪墊,但一開始說不出個所以然。

這裏有個細節,魯比奧和俄外長拉夫羅夫談完之後,被問及會不會與中方外長會面,他只回了一句,“正在努力安排”,還說如果見了,會提什麼議題。

【此次中美外長會談於週五下午三點開始】

也就是說,那時候,魯比奧能不能見上王毅外長,美方心裏也沒底,所以只能用預設性的口吻。

雖然他們很樂意以這場會議,爲魯比奧在亞太地區的外交首秀畫上句號,但此事的決定權不在美國人手裏。

可以想見,中方同意安排會議後,也算是讓美方這裏的石頭落了地。

看得出來,中美都有意把會議安排到最後一天。我們這邊,是參加完多邊會議,與俄羅斯外長拉夫羅夫見過,纔去見的魯比奧。

雖說這是美國政府換屆後中美首場外長會,在任何場合,都會是不折不扣的重頭戲,只是結合如今的中美氛圍,以及特朗普政府的對華言行,對外也只能傳達一個簡要的信息,那就是中美還會繼續保持溝通。

【這次東盟外長會,是魯比奧在亞太的外交首秀】

然而中國要的不是空具象徵意義的高層外交,而是能解決實際問題的務實對話,魯比奧顯然沒法勝任這個任務,這也不是特朗普政府的重點事項。

更不要說,魯比奧不光是美國國務卿,他的另一個身份,是被中國製裁的反華政客。

他和蓬佩奧還不一樣,後者是特朗普上個任期的國務卿,發表種種反華言行,在卸任後就被中國製裁。

至於魯比奧,他在被特朗普提名爲國務卿之前,就在中國的制裁名單裏躺了五年了。半年前中美外長通話,我們更是要求他“好自爲之”。

【魯比奧和蓬佩奧一樣,都在中國製裁名單上】

美方還是那套陳詞濫調,魯比奧執意要拿俄烏議題對中國發難,不過這部分在我們的通報中,用“交換意見”就能一筆帶過。雖然是白宮易主後中美首場外長會,但美方的立場對我們沒有任何新意,魯比奧要說些什麼,都在預料之中。

經貿爭端、臺灣問題這些,這些纔是中國重點關注的事項,前者,魯比奧不是負責談判的專業官僚,沒有發言權,至於更爲敏感的後者,他也沒法代表特朗普表態。

我們也很清楚,特朗普政府會保持着一貫的“戰略模糊”下去。

有必要明確的是,中美外長會,討論的是兩國政治關係,對地緣熱點交換各自的看法,而中美在上述議題上的分歧,只會比經貿爭端更加複雜、尖銳。

至少雙方還是能通過談判,部分解決經貿問題,只是當涉及所謂中美“戰略競爭”,臺海和南海問題這些,就沒有什麼“路線圖”可言了。

同時我們也能看到,過去這段時間,魯比奧在中美關係的存在感非常低,和他的國務卿身份格格不入,這已經說明了很多。

哪怕魯比奧現在還兼任美國的國家安全顧問,可讓他負責統籌中美互動,特朗普也未必有多放心。即便舉行了中美外長會,魯比奧這趟亞太行程,能不能說得上順利收官,還有待商榷。

【中美外長會之前,魯比奧在中美互動的存在感很低】

順帶一提,魯比奧這次參加東盟外長會,說是要重申美國“致力於推進自由、開放和安全的印太地區”。這話以前很常見,往往是用來給美國構建針對中國的包圍圈打掩護,也成了當年“全球同盟”的一個註腳。

也正因爲如此,這句話從特朗普政府這邊表述出來,就顯得很違和,畢竟其“美國優先”的作風已經是名聲在外。

何況前不久,特朗普才宣佈對東盟國家徵收高額關稅,魯比奧不可能一邊尋求拉攏他們構建對華包圍圈,一邊又掩耳盜鈴,對關稅問題視而不見。美國現在很擅長自欺欺人,但其他國家可沒這種“閒情逸致”。

話又說回來,中美外長會,是否會爲後續的高層互動鋪平道路?目前下論斷還爲時過早,目前兩國互動的氛圍和基調,不是一場兩場會議就決定得了的。

關稅戰之後,中美互動勢必長期處於一個非常微妙的氛圍中,在其他層面的試探和交鋒一刻都不會停歇。

之前有消息稱,美國政府正在考慮安排特朗普的訪華行程,到時還有若干美企高層隨行。但中美對此口風都相當謹慎,誰也不肯輕易透底,都不想讓外界過早地知道,自己對中美關係的真實意圖。