德國防長皮斯托裏烏斯最近說了句什麼話,讓俄羅斯總統新聞祕書佩斯科夫都覺得"有點匪夷所思"?原來這位德國防長在接受採訪時公開表示,一旦俄羅斯和北約開戰,德國軍隊將會在戰場上"毫不留情地殺死俄羅斯士兵"。這話一出,俄方立即回應稱德國現在"變得很危險"。

問題是,作爲二戰戰敗國的德國,爲什麼敢對俄羅斯如此挑釁?這是單純的軍事威懾,還是歷史恩怨的再次爆發?德國防長的這番言論背後,到底隱藏着什麼樣的政治算盤?從冷戰結束到今天,德俄關係經歷了怎樣的變化?這種公開的敵對言論,會不會讓本就緊張的歐洲局勢雪上加霜?

德國防長的危險言論引發外交風波

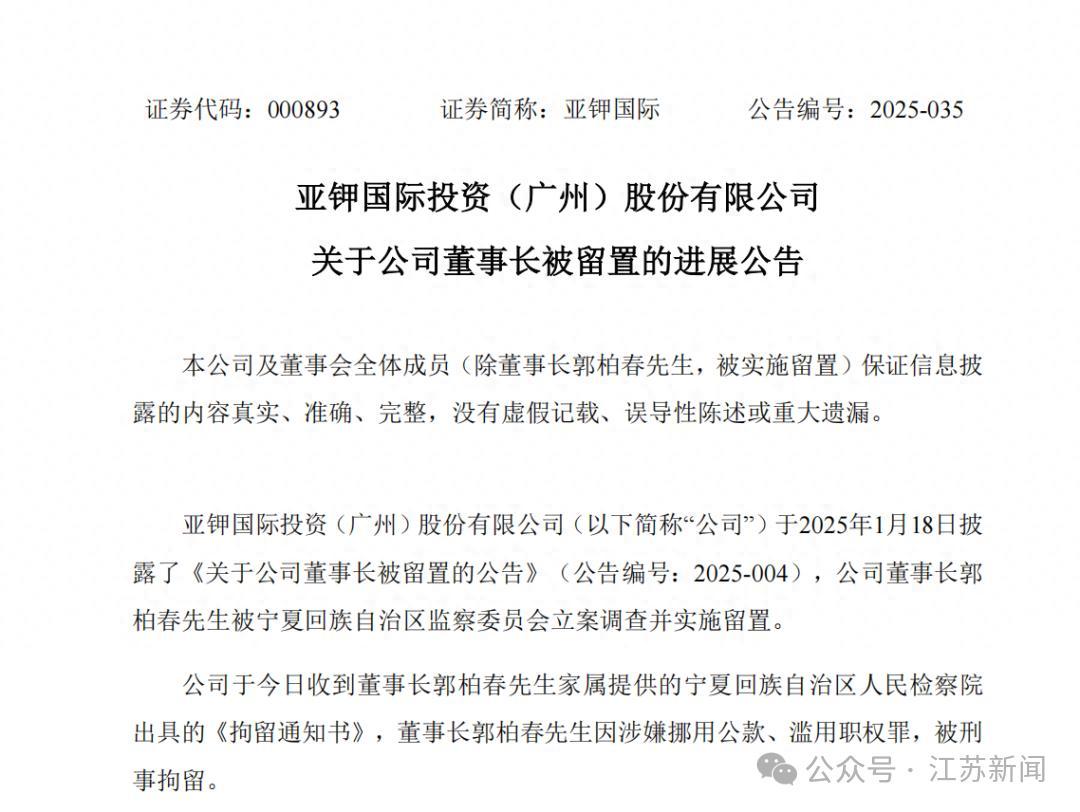

7月14日,德國防長皮斯托裏烏斯在接受媒體採訪時發表了一番相當激進的言論。他聲稱,如果俄羅斯和北約之間爆發衝突,德國軍隊將在戰場上殺死俄羅斯士兵,以此來"捍衛歐洲安全,維護北約尊嚴"。這種直白的威脅性言論在國際外交中相當罕見,畢竟正常情況下,即使是對立的國家,在公開場合也會用相對委婉的外交辭令。

俄羅斯方面的反應也很快。佩斯科夫在回應中表示,德國防長的這番話"確實讓人感覺有點驚訝",這是對俄羅斯的蔑視,雖然聽起來匪夷所思,但這就是現實情況。更重要的是,佩斯科夫得出了一個結論:德國現在變得很危險。不過他也補充說,俄羅斯心裏很清楚,"德國人不過是叫叫而已"。

這種外交風波其實反映了更深層的問題。在國際關係中,言語威脅往往是實際行動的前奏。當一個國家的高級官員開始使用如此激進的語言時,通常意味着該國的對外政策正在發生重大轉變。德國作爲歐洲最大的經濟體,其防長的表態不僅代表德國的立場,也在很大程度上影響着整個歐洲的安全格局。

歷史恩怨難以化解的民族情結

要理解德國防長爲什麼會發表如此激進的言論,就必須回到德俄兩國複雜的歷史關係上來。雖然冷戰結束後兩國在政府層面實現了和解,但民間的歷史記憶和情感糾葛遠比官方文件複雜得多。

二戰期間,蘇聯紅軍攻入柏林,直接導致了第三帝國的覆滅。這段歷史在德國人心中留下了深刻印記。雖然現在德國法律嚴格禁止任何納粹符號和言論,但民間對於那段歷史的複雜情感並沒有完全消除。特別是在一些右翼羣體中,對蘇聯(現在的俄羅斯)仍然存在着難以言喻的敵意。

數據顯示,德國的選擇黨(AfD)等右翼政黨近年來支持率持續上升。在2021年的聯邦議院選舉中,AfD獲得了10.3%的選票,成爲第三大黨。這些政黨往往對俄羅斯持強硬態度,主張德國應該在軍事上更加強勢。皮斯托裏烏斯的言論在某種程度上迎合了這部分選民的情緒。

更值得注意的是,德國年輕一代對俄羅斯的態度也在發生變化。根據德國政治教育聯邦中心的調查,18-35歲的德國人中,有近60%認爲俄羅斯是德國的"威脅",這個比例比10年前提高了近20個百分點。這種態度轉變反映了俄烏衝突對歐洲年輕人世界觀的深刻影響。

德國重新崛起的政治野心

皮斯托裏烏斯言論背後還隱藏着德國重新崛起的政治野心。作爲歐洲最大的經濟體,德國長期以來在軍事和政治影響力方面相對剋制,主要依靠經濟實力來維護國際地位。但俄烏衝突的爆發改變了這種平衡。

數據顯示,德國2025年的國防預算達到了724億歐元,比2022年增長了近40%。這是德國自二戰以來最大幅度的軍費增長。更重要的是,德國政府承諾將國防開支佔GDP的比例提高到2%以上,這意味着未來幾年德國的軍事投入還會繼續大幅增加。

這種軍費增長需要政治理由來支撐。樹立一個明確的"敵人"形象,有助於德國政府向民衆解釋爲什麼需要大幅增加軍事開支。俄羅斯在這個語境下成爲了最合適的"假想敵"。皮斯托裏烏斯的言論實際上是在爲德國的軍事擴張製造輿論基礎。

德國的這種轉變也反映在其軍事裝備採購上。德國最近決定採購F-35戰鬥機替換老舊的"旋風"戰機,還計劃大幅擴充坦克和火炮數量。這些裝備的目標很明確,就是要建立一支能夠在歐洲發揮主導作用的強大軍隊。

從地緣政治角度看,德國正在利用俄烏衝突帶來的機會重新定義自己的國際角色。在美國相對收縮、英國脫歐的背景下,德國看到了成爲歐洲安全領導者的機會。皮斯托裏烏斯的強硬言論正是這種野心的外在表現。

歐洲安全格局面臨重新洗牌

德國防長的激進言論不是孤立事件,而是歐洲整體安全環境變化的一個縮影。俄烏衝突爆發以來,歐洲各國都在重新評估自己的安全政策,軍費開支普遍大幅增長。

北約的統計數據顯示,2025年有23個成員國的國防開支佔GDP比例達到或超過2%的目標,這是北約成立以來的最高水平。波蘭的軍費開支甚至達到了GDP的4%,成爲北約內部軍費佔比最高的國家。這種軍備競賽的趨勢令人擔憂。

更危險的是,這種軍事對抗的邏輯正在擴散到政治和外交領域。各國政客爲了爭取選票,往往傾向於發表更加強硬的言論。皮斯托裏烏斯的表態可能會引發其他國家政客的效仿,形成一種"誰更強硬誰更愛國"的惡性競爭。

從俄羅斯的角度看,面對北約的軍事擴張和言論威脅,也可能採取更加強硬的回應措施。這種行動-反應的循環一旦形成,就很難打破。歷史上,第一次世界大戰的爆發就是這種惡性循環的結果,各國都認爲自己在進行"防禦性"準備,但最終卻滑向了全面戰爭。

皮斯托裏烏斯的言論看似是在回應俄羅斯威脅,實際上可能讓歐洲變得更加不安全。當軍事威脅取代了外交協商,當仇恨言論替代了理性對話,整個地區都可能陷入危險的螺旋式對抗中。歷史的教訓告訴我們,這種道路往往通向災難而不是安全。