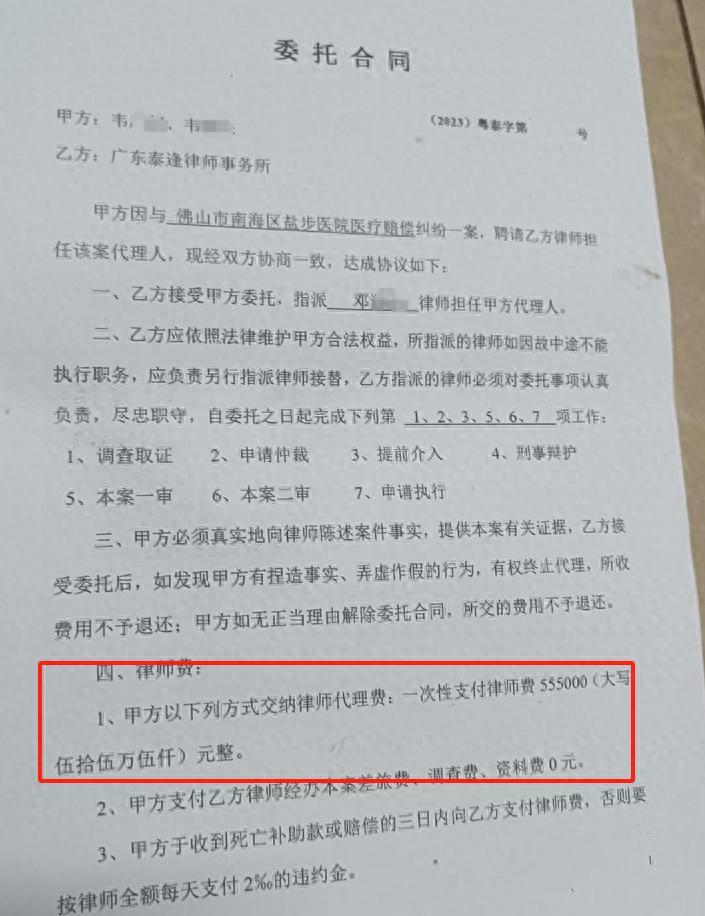

“孩子沒了,醫院賠了88.8萬元,我的律師拿走了55萬元。”日前,媒體報道了一起當事人投訴被騙的案例,引發關注。報道稱,廣東一男嬰在醫院離世後,家長獲賠88.8萬元,律師鄧某拿走了55萬元代理費。家長認爲上當,向律協投訴,廣州律協立案一年無果。

7月17日晚,廣州律協對此事件進行通報,稱依法依規啓動調查程序。

對此,律師鄧某回應稱,律協展開調查對他並未造成太大影響,認爲自己行事問心無愧。在他看來,家長韋先生投訴是一種事後反悔且不道德的行爲,是“見錢眼開”“不知感恩”。他強調本案是協議收費並非風險代理,後期也與對方達成協議並履行了合同。

律師的專業服務具有專業價值。每個具體的案件,即便看起來簡單,但深入其中也可能相當複雜。醫院的賠償金額達88.8萬元,其中,律師的專業付出應該得到肯定,爲當事人爭取了儘可能高的賠償。但是,合計88.8萬元賠償,律師收費55萬元,比例超過六成,確實涉嫌過高。

此案不是風險代理,是直接約定的收費金額,故而無需遵守最高30%的收費限額規定。而且,雙方明確約定是收到賠償之後才支付律師費,實際上當事人前期並沒有支付任何費用。55萬元的事後固定收費看似很高,但現實中超過此金額的收費並不罕見,因而也可能並不違規。需要指出的是,收費金額勢必是雙方簽訂合同時根據預估的更高賠償金額確認的。既然賠償金額只有88萬元,收費金額也應該據此進行適度調整,才更顯公平合理。

律師提供專業服務,當事人支付相應費用,本質上是一種商業契約關係。只要代理合同是雙方當事人真實意思表示,當事人和律師都應遵守。從這一點來說,律師該不該退費,在法律層面的確值得商榷。但從另一個角度說,律師職業應該是懂法守法的典範,與人訂立合同要避免顯失公平。

比如,在提供法律服務之前,律師有責任清晰、明確地向當事人解釋收費標準及可能存在的風險,讓當事人在充分理解的基礎上做出決策。如果律師在收費問題上做到了足夠透明和盡責,當事人卻在事後無故反悔,可以通過法律途徑解決糾紛。但在此案中,律師費相比賠償金額的確過高,律師首先應該反思自身收費行爲是否合理。即便律師收費符合程序,但其高額收費行爲,難免讓人懷疑是利用當事人對法律事務的不熟悉來獲取超額報酬。

更重要的是,律師爲當事人提供專業服務,不應該有“恩主”心態。即便律師在案件中付出了諸多努力,成功提高了賠償比例,那也是其履行合同義務的體現,而非對當事人的恩賜。可能一些當事人確實會對幫助自己的律師感恩戴德,但律師自身絕不可將依法維權曲解爲個人恩惠,將職業行爲昇華爲道德施捨。在這種心態下,律師不再是平等的服務提供者,收費高低也成了恩情定價。這種恩主心態,容易扭曲律師與當事人之間應有的平等關係。

法律服務價值應當得到尊重,合同契約精神也應得到遵守。此案中當事人事後反悔的行爲,之所以更能得到普通公衆的支持,說明此案的收費確實突破了普通人心目中的公平標準。褪去恩主心態,以專業服務者的身份換位思考,也許更能理解當事人爲何在事後感到不平衡。

唯有讓專業優勢迴歸服務本質,讓職業倫理照亮執業之路,才能穩固法律人與委託人之間的信任橋樑,讓法治陽光真正溫暖每個需要幫助的角落。

紅星新聞特約評論員 舒聖祥

編輯 汪垠濤

紅星評論投稿郵箱:[email protected]

(下載紅星新聞,報料有獎!)