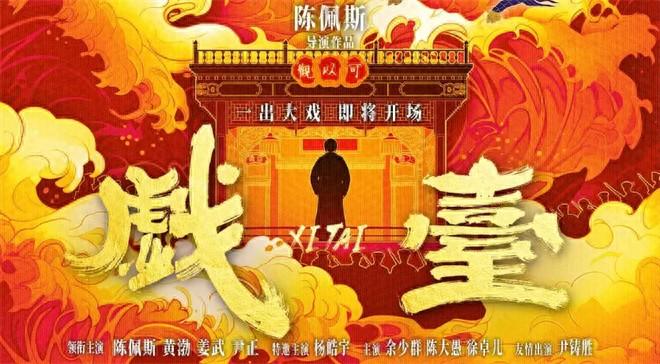

1905電影網專稿 陳佩斯導演的電影《戲臺》,脫胎於此前他備受讚譽的同名話劇。從舞臺轉換到了銀幕,不僅是一次媒介的跨越,更是一次文化表達的擴容。基於電影在社會生活中的巨大影響力,“戲臺”的隱喻從劇場推向社會,嵌入當代文化討論的核心。

電影開篇,北京城外雪地中一場攻防激戰預示京城即將易主。一列火車駛入,交戰雙方暫避其鋒,隨後繼續廝殺。這一荒誕場景——爲火車讓行的黑色幽默,奠定了全片基調:在“戲中戲”的套層結構裏,權力更迭的混亂與藝術生存的困境交織成一幅民國浮世繪。

這部電影呈現了三重戲臺,而且一重“戲臺”套着另一重“戲臺”。第一重戲臺是北京城,城牆下的炮火、洪大帥進城的喧譁、包子鋪與街頭的市井閒談,構成流動的“社會戲臺”。魯迅“城頭變幻大王旗”的描述在此具象化,政權易幟如戲服更換,百姓則是被迫的看客與配角。

電影《戲臺》劇照

第二重戲臺是影片中故事的主要場所——德祥大戲院。電影使用了前門外景與湖廣會館的內景,從而“復原”出一個民國時期典型的北平老戲園的樣態。圍繞名角金嘯天的演出,戲院內外,前臺與後臺正在上演驚心動魄但又滑稽異常的事件。

電影《戲臺》劇照

一幕一幕的戲劇場景撲面而來,一環緊扣一環,從三天的戲票一售而空,到南城一霸劉八爺的到場,再到洪大帥的包場,戲園成爲各方勢力匯聚的場所,而名角金嘯天因吸食鴉片暈倒,送包子的夥計“大嗓兒”被洪大帥“欽點”爲霸王,一場鬧劇正在按照它自身的邏輯走向開場。

戲園作爲微縮的權力場域,匯聚軍閥(洪大帥)、地痞(劉八爺)、商人(吳經理)、藝術家(金嘯天)等多方勢力。名角缺席、包子夥計頂替霸王的鬧劇,直指藝術在強權下的異化——當洪大帥強改《霸王別姬》結局時,戲臺成了權力意志的提線木偶。

電影《戲臺》劇照

第三個戲臺則是真正的老戲臺。將要上演的五慶班“打炮戲”裏的大軸是《霸王別姬》,《霸王別姬》由梅蘭芳創編,是京劇梅派的代表作之一。最早由梅蘭芳飾演虞姬、楊小樓飾演霸王。梅蘭芳在上海演出此戲,則由名淨金少山飾演霸王。影片裏的金嘯天原型之一即爲金少山。

電影《戲臺》劇照

《霸王別姬》有着與政治史相交織的演劇史。譬如,《霸王別姬》創編的背景,根據文化學者靳飛的研究,是圍繞着梅蘭芳的“梅黨”裏的馮耿光及一羣失意的官僚將軍的“烏托邦”。後續創作者也常以京劇《霸王別姬》爲“戲核”,展現背後的社會文化變遷與人物命運。

此次電影《戲臺》同樣如此,圍繞着兩個霸王(真假霸王)、兩個虞姬(真假虞姬),洪大帥與戲班之間展開了互動與鬥法,戲園經理與觀衆也加入其中,形成了一個富於隱喻的小型社會場域。

在電影裏,洪大帥代表着權力,因爲洪大帥的偏好與意志,以及對於京劇的無知,所以先出現以送包子的夥計“大嗓兒”飾演霸王的笑劇,此後又出現強令修改《霸王別姬》結尾的鬧劇。而戲班班主侯喜亭則委曲求全,體現了民國亂世下藝術的卑微與扭曲。

電影《戲臺》劇照

在這方小戲臺上展開了兩個霸王和兩個虞姬的故事,霸王的輪流上場和虞姬的真假難辨構成了小戲臺上的戲劇性。而在炮聲中搖搖欲墜的戲臺上真霸王與真虞姬的“真戲”,則成爲時代之下的藝術的象徵物。虞姬與霸王的生死糾纏始終映射藝術與時代的張力。影片中“真假霸王/虞姬”的錯位,恰如藝術在強權擠壓下的分裂:真藝術(金嘯天)沉溺鴉片,假藝術(大嗓兒)荒誕登臺。

大小戲臺一層套着一層,就像喜劇包袱一樣一層層地被剝開,《霸王別姬》的情節與設定也就因此成爲影片的核心。

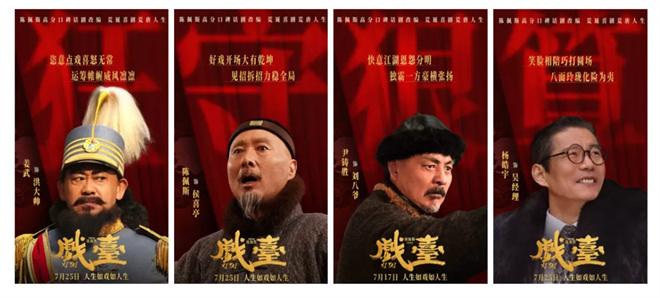

同樣,這種以“戲”爲核心的戲劇性結構,也給予演員們以表演的空間與合理性,無論姜武扮演的洪大帥的野蠻與天真,陳佩斯扮演的戲班班主侯喜亭的世故與老到、楊皓宇扮演的戲院吳經理的趨利與勢利、尹鑄勝扮演的劉八爺的土豪與排場、陳大愚扮演的教化科長的諂媚與變色、黃渤扮演的“大嗓兒”的癡迷與笨拙,尹正扮演的金嘯天的迷失與睥睨、餘少羣扮演的鳳小桐的柔中帶剛,都得以充分展示。

電影《戲臺》角色海報

而這些“表演”的前提,則是全劇籠罩於其上的設定,也即“戲”。“戲”或者戲劇性貫穿着戲曲、話劇與電影三種媒介,從而建立起假定性與想象力的統一。陳佩斯以誇張的表演解構嚴肅命題,打通三種藝術形式,並揭示“表演性”如何貫穿中國文化——人生如戲,而戲臺永不落幕。

還是回到電影的開頭。當北京城出現在銀幕上時,讓人聯想到郭寶昌導演的《春閨夢》。在郭寶昌電影裏,戲臺在時代場景的變幻中,或繁華,或蕭條,是中國社會變遷的參與者,也是證人。與此次陳佩斯導演的《戲臺》一樣,建構了一個“戲臺”上的中國。

電影《戲臺》劇照

這個“戲臺”上的中國,是一個觀看中國的窗口,也是一個可剖析的中國的微縮模型。導演陳佩斯一邊“吹活”形形色色人物,製作紛紜萬端的民國社會萬象,一邊剖析着其中的情感與人性,並表達自身的藝術理念。

電影《戲臺》劇照

陳佩斯所要探討的,或許就是自新文化運動以來的核心命題,也是在二十世紀八十年代中國社會“文化熱”中的重要主題,即魯迅式的中國國民性的解析。在喜劇的背後,陳佩斯所表達的卻是那一代人的理想所在,即藝術何爲?

陳佩斯試圖召回這些問題與經驗。卡夫卡曾寫過一個著名的比喻:“無論什麼人,只要你在活着的時候應付不了生活,就應該用一隻手擋開點籠罩你命運中的絕望,同時可以用另一隻手草草記錄下你在廢墟中看到的一切。”卡夫卡式的 “現代社會的寓言”,恰是陳佩斯的創作寫照:一隻手如戲臺上的戲班一般“抵抗絕望”,另一隻手則以戲劇與電影記錄這個時代。電影《戲臺》因此成爲照見歷史與當下的一面鏡子。