7 月 31 日,華爲在 Gitcode 上正式開源自研的倉頡編程語言,一下子成了技術圈的焦點。這次開源的內容很全,包括讓代碼能運行的編譯器、程序運行的基礎引擎 “運行時”,還有開發者常用的標準庫等。

倉頡這項目不是突然冒出來的。2019 年華爲就開始搗鼓它,花了五年時間打磨,目標很明確 —— 做一款面向全場景智能的新一代編程語言。現在的智能設備越來越多,手機、手錶、汽車、智能家居,場景千差萬別,倉頡就是想在這些不同場景裏都能高效發揮作用。

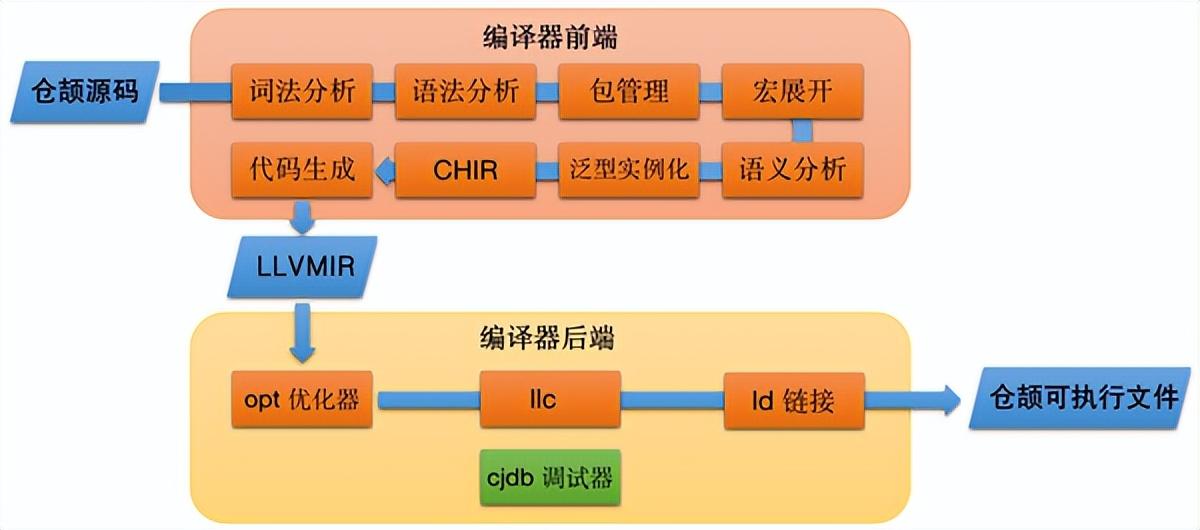

就說它的 “運行時” 吧,是倉頡 Native 後端的核心部分,設計上就追求高性能和輕量化。簡單說,就是讓程序跑起來又快又省資源,不管在手機還是汽車系統裏,都能適配得很好。標準庫也很實用,給開發者準備了輸入輸出、基礎數據處理、日期時間計算這些常用功能,不用再自己從頭寫,能省不少事。編譯器則提供了源碼和調試工具,方便開發者排查問題。

華爲爲什麼要花這麼大力氣做自己的編程語言?看看現在的情況就知道,很多常用編程語言都掌握在國外手裏,萬一哪天出點變動,可能影響產業鏈安全。尤其是在智能時代,從手機到工業設備,代碼無處不在,有自己的編程語言,就能在底層技術上更自主。而且全場景智能需要語言能靈活適配不同硬件,現有的有些語言在這方面不夠順手,倉頡就是想填補這個缺口。

開源這事也很關鍵。把代碼公開,能吸引更多開發者參與進來,一起完善它。畢竟編程語言的生命力靠的是生態,用的人多了,各種工具、框架才能慢慢豐富起來,就像現在大家常用的那些語言,都是靠龐大的開發者社區撐起來的。

有人說 “終於有咱們自己的編程語言了,這步走得踏實”,還有開發者覺得 “開源是明智的,這樣才能快速積累用戶”。也有人關心 “學起來難不難?以後找工作會不會用得上”,看得出來大家對它的應用前景很期待。

有博主提到,“編程語言是數字時代的‘基礎設施’,自主研發加上開源,既能保證技術安全,又能激活創新,對整個科技行業都是好事”。還有人指出,“關鍵不在於從零造一個全新的,而在於能不能真正解決實際問題,倉頡如果能在全場景適配和性能上做出優勢,肯定能站穩腳跟”。

其實,編程語言的競爭從來不是孤立的,背後是整個技術生態的比拼。華爲做倉頡,不只是多了一種寫代碼的工具,更像是在爲智能時代的技術自主搭積木。現在開源只是第一步,接下來能不能吸引足夠多的開發者,能不能在實際場景中跑通,纔是更重要的考驗。但不管怎麼說,這至少讓我們在底層技術上多了一個自主選項,這本身就值得關注。