2025年11月9日,由中共貴州省委宣傳部組織策劃,中國國家地理·地道風物原創的圖書——《屯堡·家國六百年》在貴州安順舉辦的貴州屯堡文化大會上正式發佈。北京大學教授、中國現代文學研究會副會長錢理羣,貴州省人大常委會原副主任、省文史研究館原館長顧久,中國人民大學教授、中國明史學會首席顧問毛佩琦,安順市委書記楊昌鵬,貴州省委宣傳部常務副部長謝念,中國國家地理·地道風物CEO陳沂歡,貴州出版集團黨委書記、董事長王焱等嘉賓共同爲新書揭幕。

上圖:各位嘉賓共同發佈《認識腳下的土地》《屯堡·家國六百年》。

下圖:中國國家地理·地道風物CEO陳沂歡推介新書。

攝影/張小康

貴州建省與屯堡設立,具有穩邊控藩、經略邊疆的重大意義。明朝初年,爲穩固西南邊陲,來自江淮的大批軍人來到貴州,建衛所、興屯田、通驛道,守護國家統一。公元1413年,貴州設立承宣布政使司,正式成爲中國第十三個行省,開啓了精彩的歷史新篇章,經過歲月的沉澱,在貴州高原獨特的地理環境加持下,這裏保留下來了獨具特色的屯堡文化。忠於家國的深厚情懷、勇於開拓的堅毅品格、和合共生的高超智慧、融合創新的恢宏氣度組成的“忠、勇、和、融”的精神品格,是屯堡文化的核心內涵和活的靈魂。

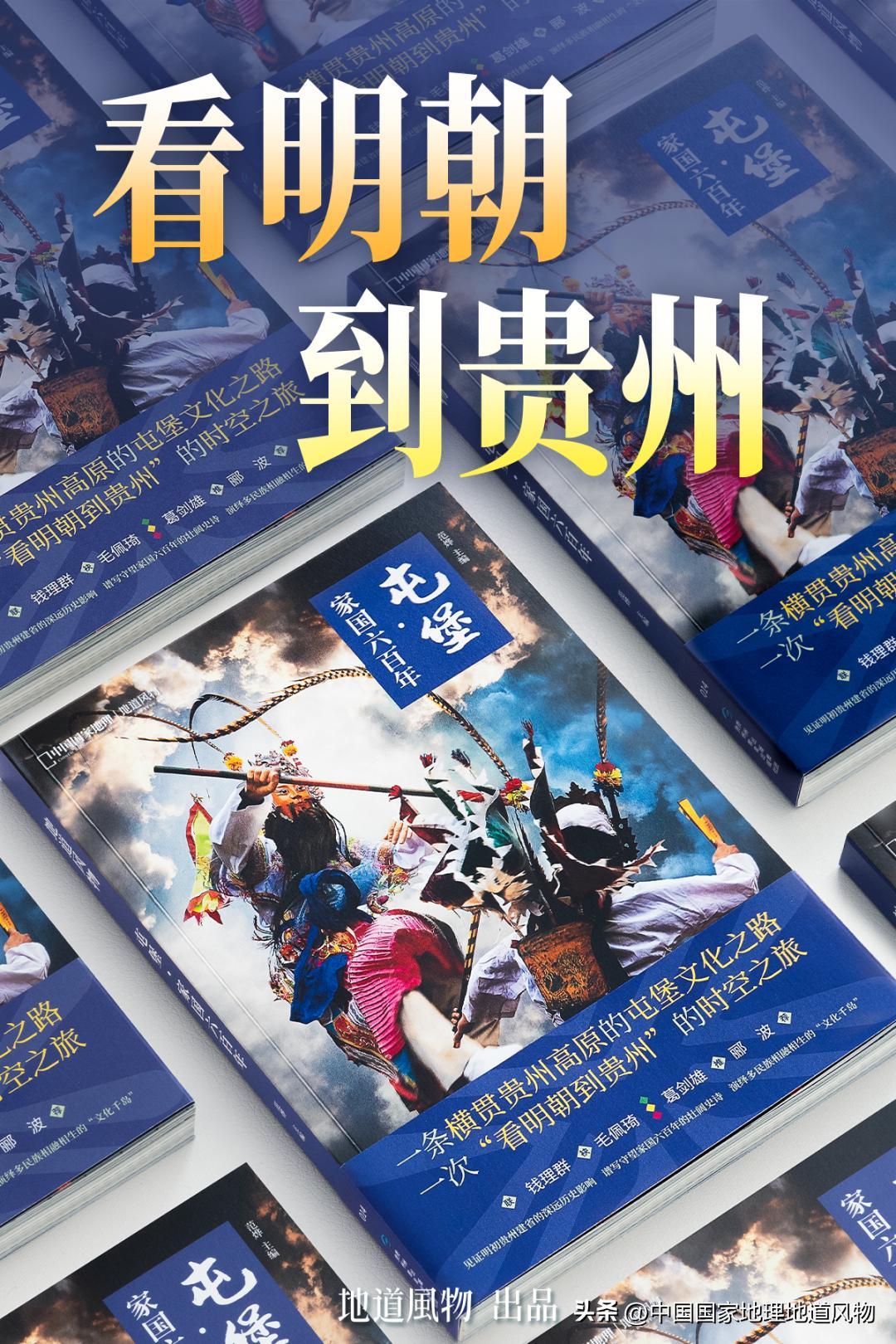

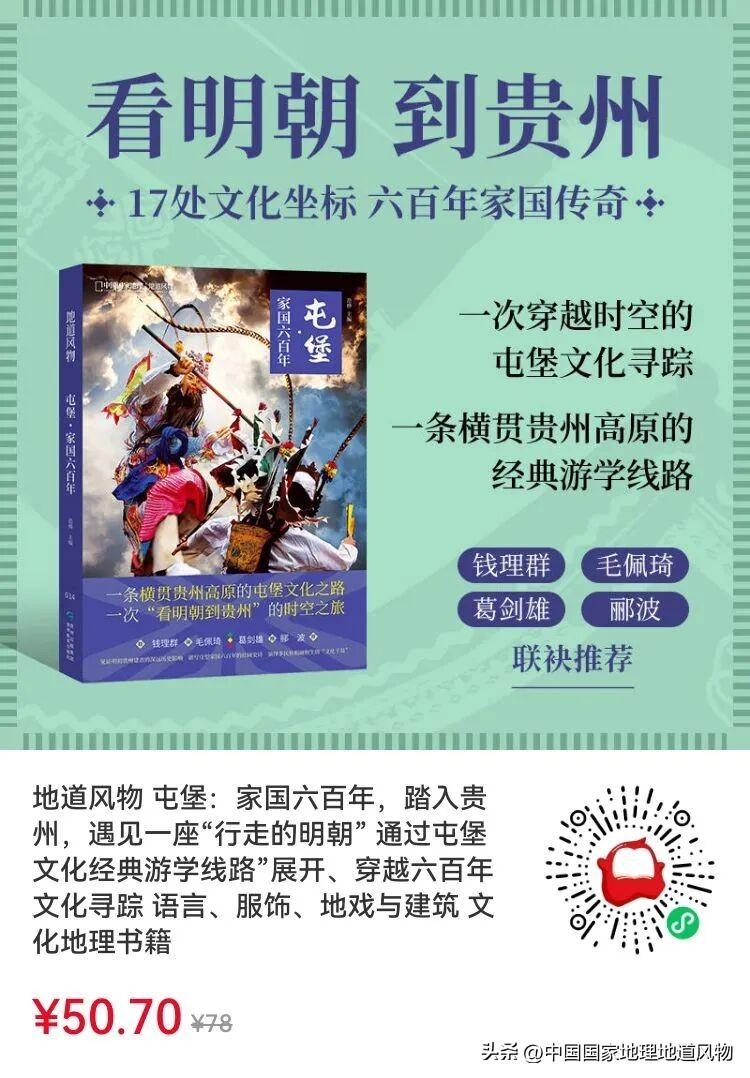

《屯堡·家國六百年》面向歷史和軍事題材愛好者和深度旅行用戶,將屯堡文化遊學線路上的17處文化景觀座標串珠成鏈,從內容和視覺上全方位展示、解讀屯堡文化。翻開這本書,就是開啓一次融合歷史探索、文化體驗與山水觀賞的人文之旅,帶讀者走進大明屯堡的六百年家國史詩,與歷史對話,與山水同行。

“屯堡·家國六百年”多彩貴州

屯堡文化遊學線路的十七處文化景觀

來源/地道風物《屯堡·家國六百年》

本次屯堡文化大會邀請北京大學教授、中國現代文學研究會副會長錢理羣,中國人民大學教授、中國明史學會首席顧問毛佩琦,復旦大學教授、香港中文大學(深圳)圖書館館長葛劍雄等知名專家學者,設置開幕式、一個主論壇和三大分論壇,精準覆蓋屯堡文化研究的核心議題,發佈多項屯堡文化研究最新成果,還有屯堡文化非遺市集、屯堡文化大地藝術裝置展示、屯堡文化藝術展演等各類活動。同時,中國國家地理·地道風物打造的以“屯堡·家國六百年”爲主題的風物之旅也將正式啓動,我們將用六天五晚的時間深入探訪屯堡文化的核心地帶。

“屯堡文化,是打開貴州歷史的一把鑰匙,是中華民族多元一體格局的生動註腳,希望《屯堡·家國六百年》這本圖書是一個美好的開始,讓更多人瞭解屯堡、讀懂貴州。”中國國家地理·地道風物CEO陳沂歡在大會開幕式上正式發佈新書,在致辭中說道。

不瞭解屯堡文化

就無法讀懂真正的貴州

每當提起雄奇壯闊的黃果樹瀑布,人們自然會將目光聚焦於這一奇觀的所在地——安順。這片因世界級景觀而聞名的土地上,還藏着一種看似遙遠卻早已融入地域肌理的文化印記——屯堡文化。

安順黃果樹瀑布。

來源/地道風物《屯堡·家國六百年》 攝影/尹剛

“屯堡與貴州建省息息相關、是貴州省與生俱來的文化血脈,見證了明初‘調北填南’的宏大事件,推進了‘造貴州、定西南’的歷史進程,拓展了中華民族生存與發展的戰略縱深。屯堡的意義遠超軍事範疇,促進了貴州的全面發展,增進了各民族交往交流交融,在交通建設、經濟發展、城鎮佈局、文化傳承等方面對貴州乃至西南地區都產生了深遠影響。”貴州省委常委、省委宣傳部部長、省委教育工委書記盧雍政說。

貴州地處西南腹地,自古便是連接中原與雲南、廣西的“西南門戶”,戰略位置至關重要。明代爲穩固邊疆,朝廷推行衛所制度,大規模調遣中原軍隊入黔屯戍,使得軍屯、民屯、商屯遍佈全省,不僅奠定了貴州如今的行政與地理格局,更讓中原文化與西南地域特色在六百年時光中碰撞交融。

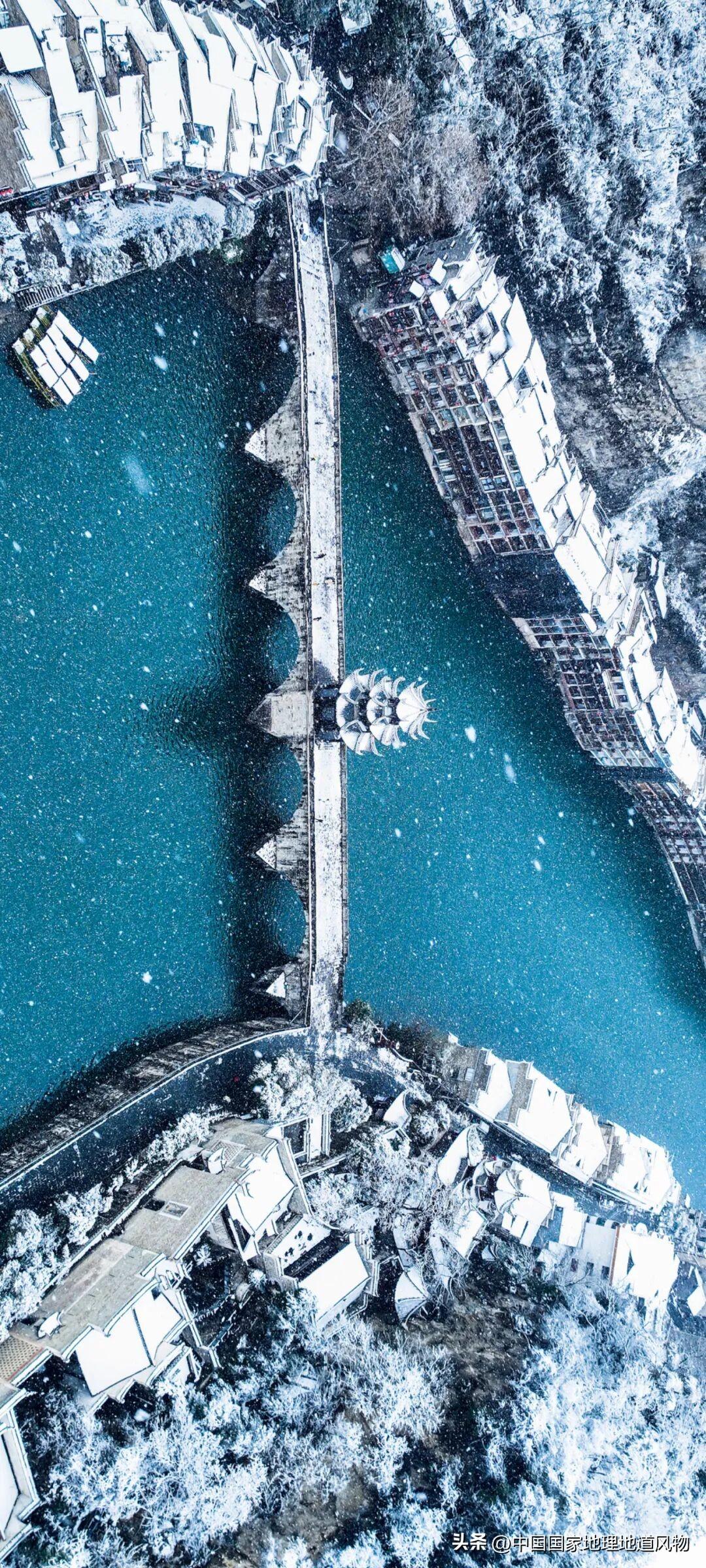

鎮遠祝聖橋雪景。

來源/地道風物《屯堡·家國六百年》 攝影/鄒渝

衛所是明朝在全國各地普遍設置的軍事機構,但偏偏在貴州保存下來了大大小小的屯堡,成爲一道獨特的風景。究其原因,則是這是來自中原的漢族將士來到西南民族雜居地區。對於這些軍事移民來說,自身的民族裝束習俗,不僅僅是羣體內部的情感紐帶,更是身上揹負的維護國家統一的責任。這是中國人的家國情懷最生動的註腳。

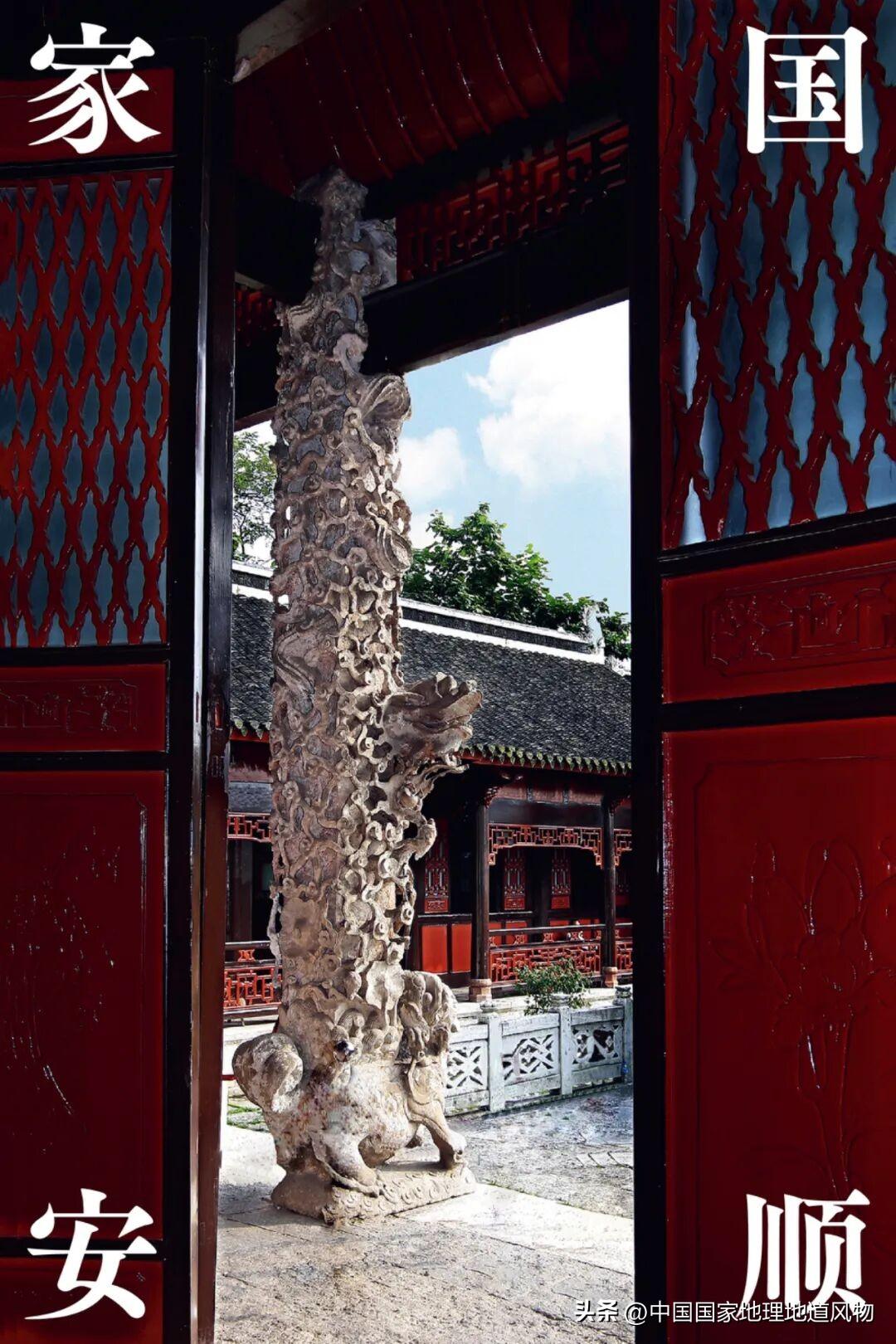

屯堡就像留存在安順地區的一處時光隧道,既是明代軍屯制度的活態遺存,也是中原民俗、軍旅文化與貴州本土元素的共生結晶。其實,貴州本身就是一座“大屯堡”,而安順則是這份文化最集中、最鮮活的載體,石頭寨、地戲、鳳陽漢裝等獨特標識在此完好留存。但它的影響遠不止於安順,而是滲透到貴州各地的生活習俗、建築風格與精神內核中,成爲解讀貴州文化基因的關鍵密碼。

屯堡文化大會的地戲(上圖)與“抬汪公”(下圖)展演。

攝影/張小康

“通過貴州屯堡‘看’明朝,有兩方面:一方面是物質的,我們可以看到屯堡村落有很多石頭建築,也可以看到他們的服飾、上衣、頭巾、鞋,等等;另一方面是非物質文化,他們的風俗跟周圍是不一樣的,比如說他們的一些節日,‘抬汪公’這樣的習俗,還有地戲。地戲演的劇目,多是表現習武、表現國家責任擔當、表現忠義忠孝等傳統價值觀念的,說‘到貴州,看明朝’,這都是我們可以看的。”中國人民大學教授、中國明史學會首席顧問毛佩琦說。

正如毛教授所說,屯堡文化並不是博物館裏的“死”文物,而是活在當下的傳承。屯堡就像一部活動的史書,讓人可以走進歷史現場,親身感受中國人的家國情懷。

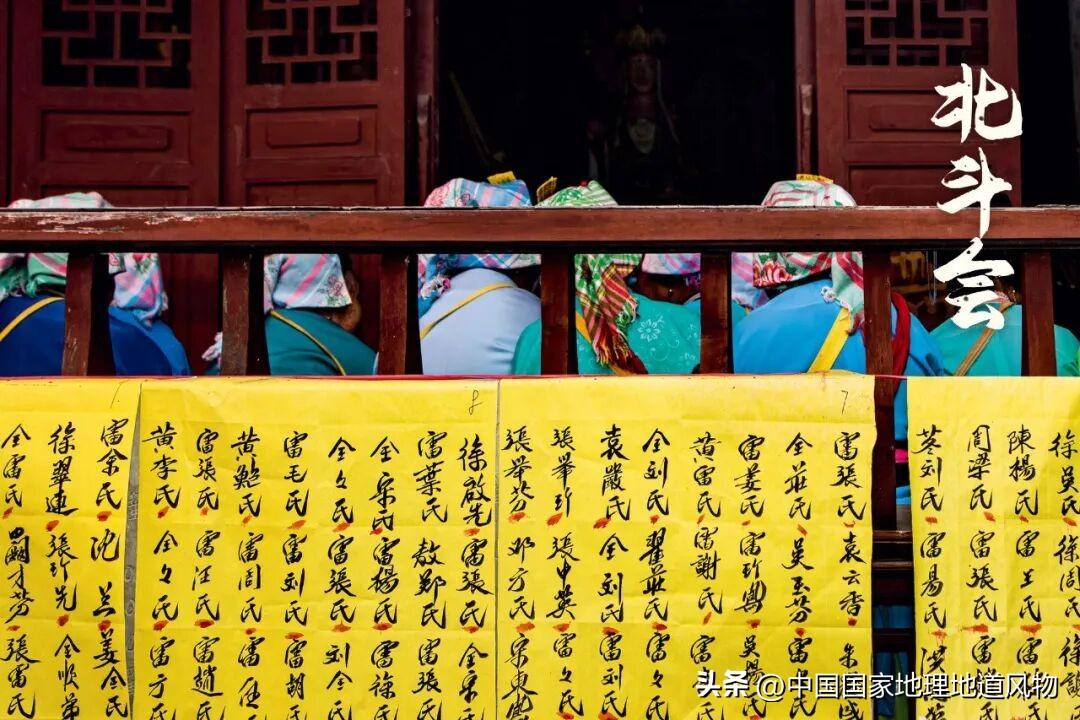

屯堡保留着傳承數百年的各類儀式、民俗。

來源/地道風物《屯堡·家國六百年》

攝影/李永忠 李立洪 夏功文

“不要忘記就在身邊的鄉土文化資源。要從‘土地上長出來的歷史、文化、地理中尋找變中之不變’。你們也就能在歷史大變動的不確定時代,獲得使自己‘安身立命的確定性與永恆性’。”北京大學教授、中國現代文學研究會副會長錢理羣在屯堡文化大會現場向90後、00後青年鄭重建議。

屯堡,就是貴州安順這片土地上長出來的一部“無字史書”。正是爲了讀懂這部大書,中國國家地理·地道風物力邀專家學者、資深作者精心雕琢打磨了《屯堡·家國六百年》一書,爲讀者拆解屯堡文化的魅力所在,更爲每一位旅行者提供了親臨歷史現場的遊覽指南。本書也得到了錢理羣、毛佩琦、葛劍雄、酈波四位知名學者的聯袂推薦,多維度對屯堡文化的內涵、外延及其與貴州地域文化的深刻關聯進行了深度闡釋,提升了全書的思想層次與解讀深度。

掃描圖中小程序碼購買《屯堡·家國六百年》

一本書、一條路,十七個文化座標

如果你去過貴州,那麼,這本書會讓你看到另一個版本的貴州故事。

如果你沒去過貴州,那麼,在旅行之前讀一讀,會讓你對她更加神往。

地戲傳承人手持《屯堡·家國六百年》。

攝影/張小康

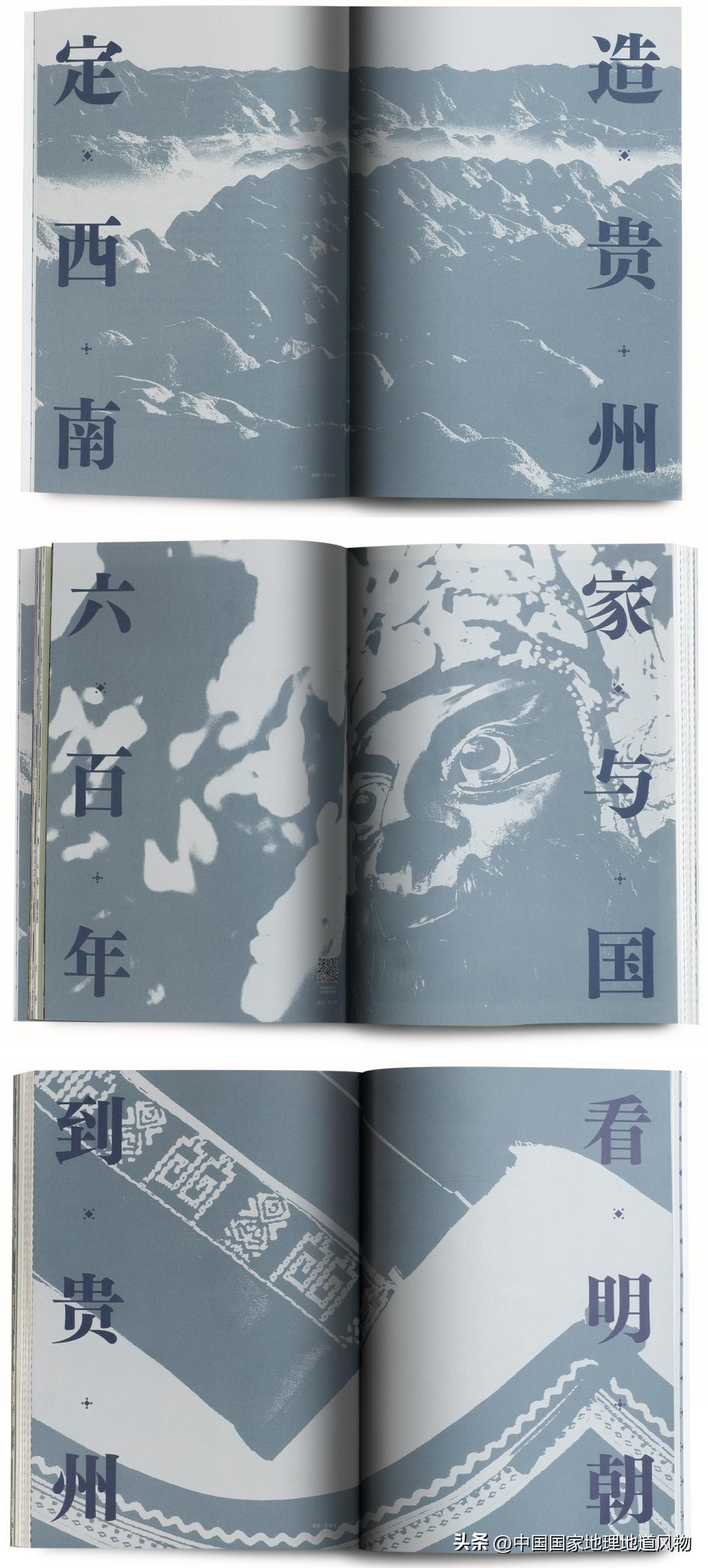

全書以三大部分層層推進。“造貴州 定西南”引領你跳出傳統歷史敘述,從國家戰略的高度理解明朝爲何傾力“經營”貴州,體會數十萬大軍如何穿越羣山建立衛所體系,理解屯堡如何成爲中央政權經略西南的“定海神針”;

“家與國 六百年”則帶你走進“屯堡·家國六百年”經典遊學線路,親歷從“家國安順”到“萬峯興義”的鮮活現場——從鮑家屯的“袖珍都江堰”水利系統,到雲峯八寨的防禦格局,皆爲你呈現一部“活着的歷史”;

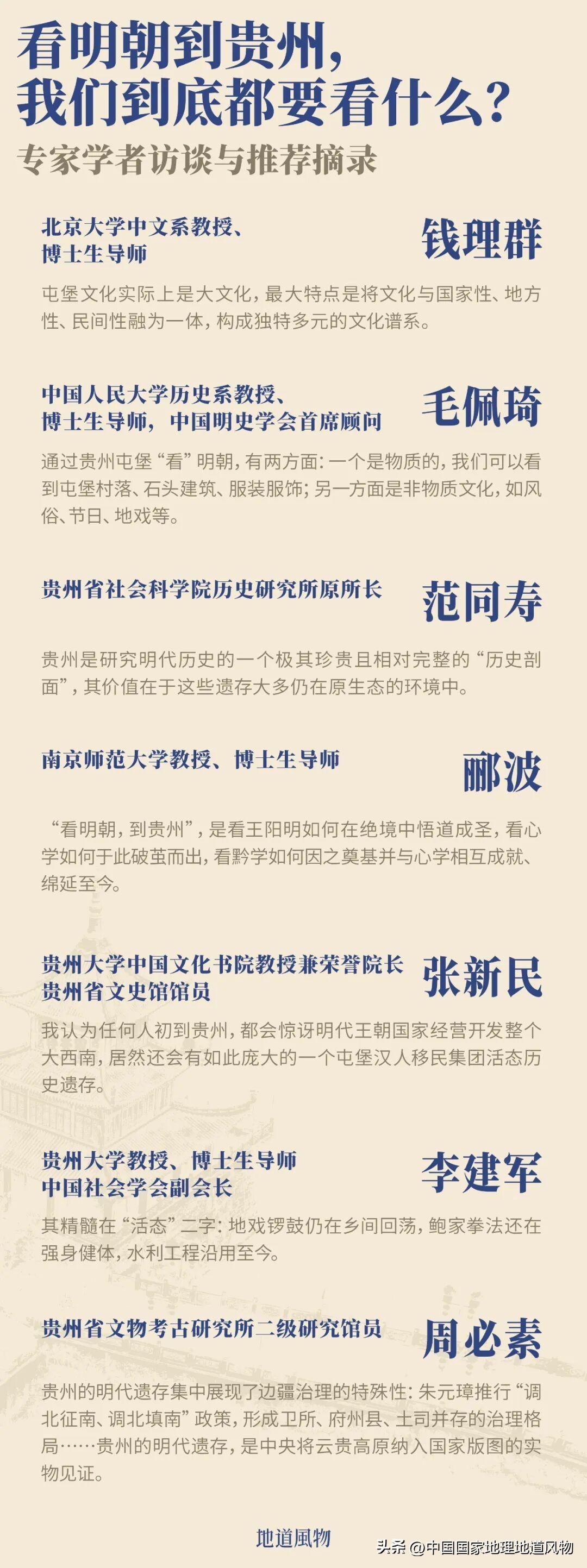

而“看明朝 到貴州”特邀錢理羣、毛佩琦、範同壽、酈波、張新民、李建軍、周必素七位權威學者,直面“我們到底要看什麼”的核心命題,爲你提煉“看明朝到貴州”的真正精髓。

《屯堡·家國六百年》一書共分爲三大篇章。

來源/地道風物《屯堡·家國六百年》

攝影/李東旭 李立洪 柴建奇

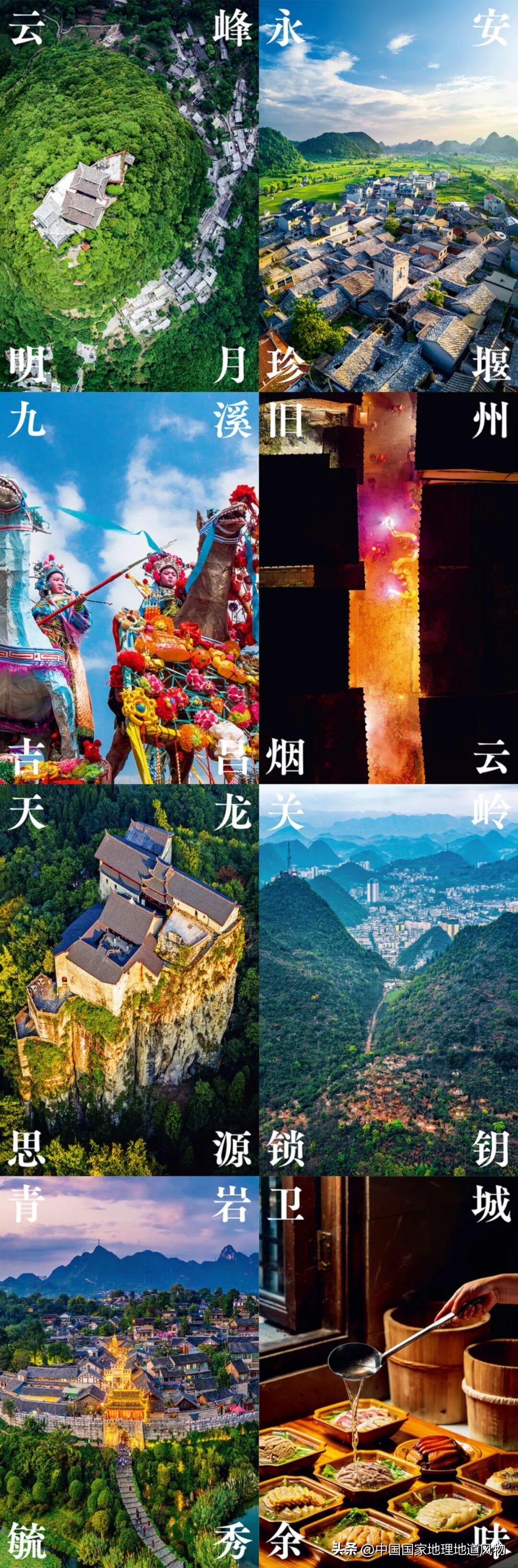

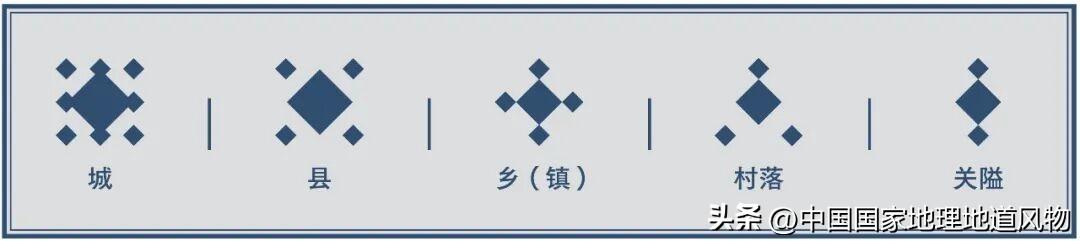

爲清晰呈現這條貫穿貴州的文化之路,我們創建了一套專屬的文化標識系統——依據屯堡建築特徵,直觀標示從城、縣、鄉(鎮)、村落到關隘的行政層級與功能屬性,拒絕走馬觀花,帶你從微觀到宏觀,串聯起“屯堡·家國六百年——多彩貴州屯堡文化經典遊學線路”中的“家國安順、雲峯明月、永安珍堰、九溪吉昌、舊州煙雲、天龍思源、關嶺鎖鑰、青巖毓秀、衛城餘味、邊城風雲、鎮遠通衢、隆裏原鄉、黃平飛雲、福泉金湯、七星雄關、雙鳳和鳴、萬峯興義”共17個點位。

根據屯堡建築特點設計的5種視覺標識符號。

攝影/林劍

這十七處文化景觀,每一處名稱都暗含雙關,既是地理座標,也是歷史與願望的結晶。例如“家國安順”,既點明安順作爲“屯堡家國六百年”的核心文化區,也寄託了今日“平安順利”的生活願景,更隱喻此地六百年來對西南安定平順的深遠影響;“萬峯興義”既指興義萬峯林的世界地質奇觀,也寓意近現代貴州人才輩出、後發趕超的蓬勃氣象。

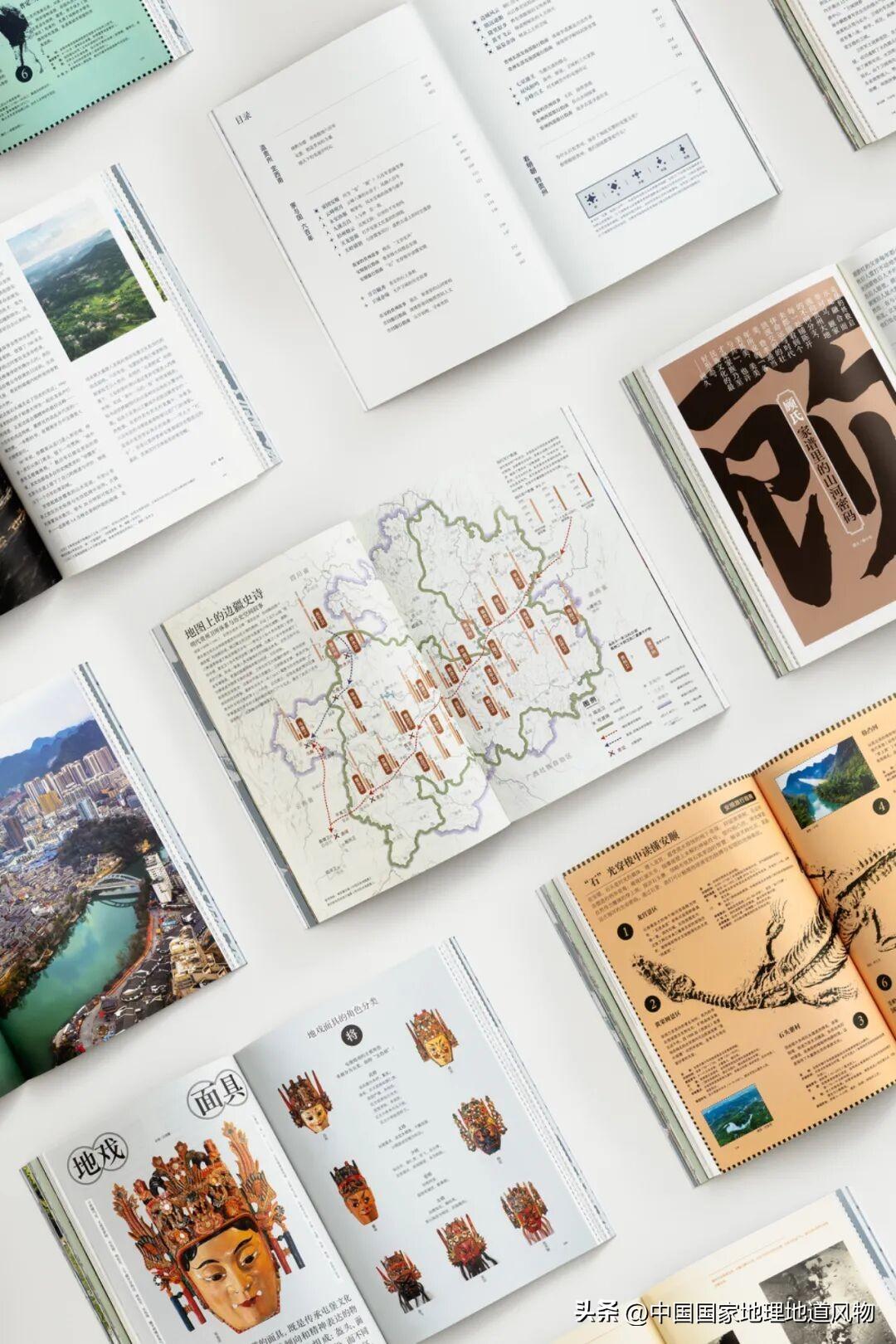

《屯堡·家國六百年》部分內頁展示。

攝影/吳學文

我們不僅解讀地理,更挖掘文化,觀察生活。在內容中,既有對地理區位的清晰指引,也有對文化價值的深入闡釋,更有對當地生活細節的真實捕捉。

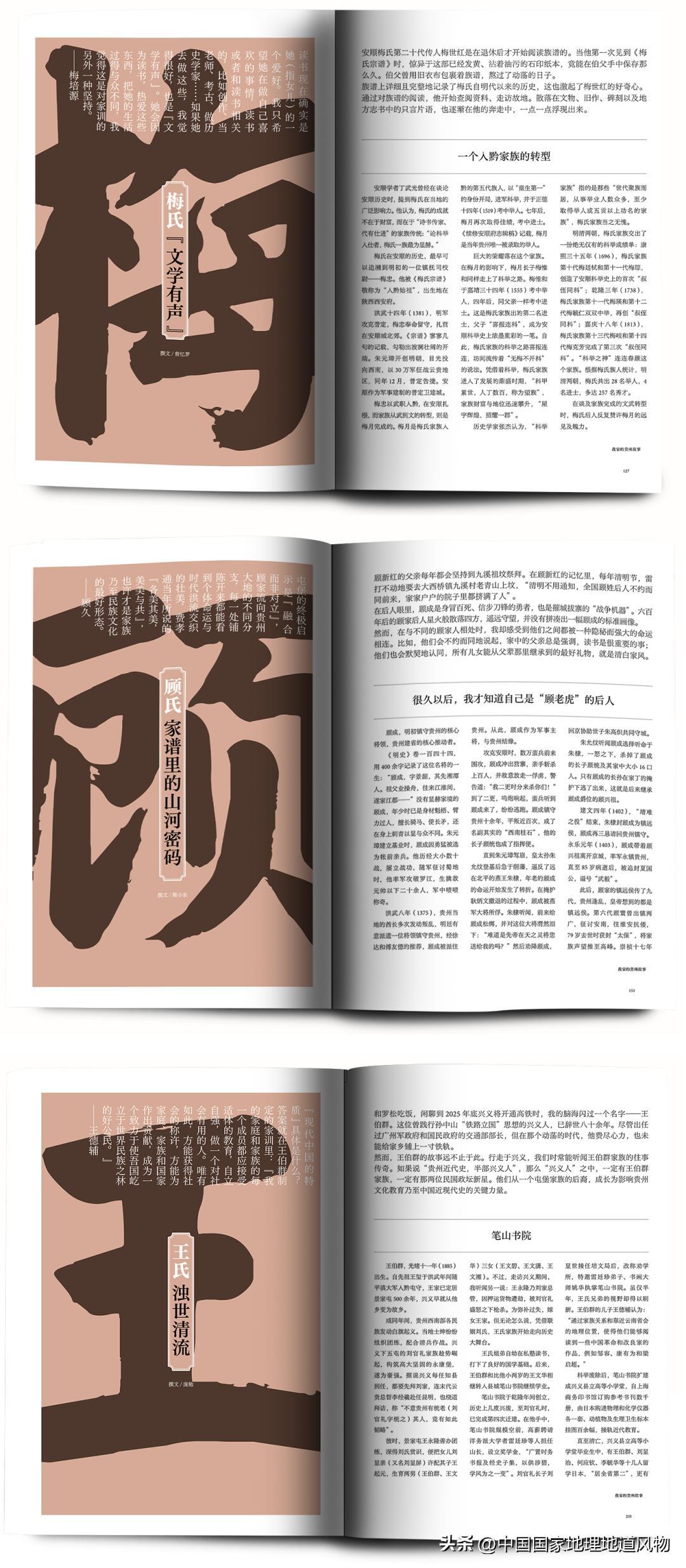

而讓歷史血肉豐滿的,是那些延續至今的家族故事。書中特設“我家的貴州故事”專題,通過顧氏、梅氏、王氏這三支屯軍後代的家族敘事,呈現六百年家國命運的緊密相連。無論是安順梅氏“文學有聲”的家訓,推動家族從軍戶轉型爲科舉文脈;還是興義王氏從屯堡子弟成長爲近代風雲人物的奮進足跡;或是顧氏鎮遠侯一脈“忠勇報國”的門風承傳——這些都不是塵封的往事,而是依然鮮活的家族記憶。正是這些具體而微的生命軌跡,讓屯堡文化成爲一部仍在續寫的“活態傳奇”。

“我家的貴州故事”專題。

來源/地道風物《屯堡·家國六百年》

你的探尋可以從任何一環開始。在“村寨”裏,九溪吉昌震天的鑼鼓與地戲,將你捲入一場六百年的集體狂歡,當盛裝的地戲隊伍從身邊走過,你會切身理解何爲“只要‘在一起’,就沒有什麼難關過不去的”。

行至“關”的險隘,關嶺鎖鑰的古道上,深淺不一的石痕石階上深深淺淺的印記會讓你產生奇妙的錯覺——“你走的每一步,都可能和古人的腳印重疊”。格局打開至“縣”的脈絡,在鎮遠通衢,㵲陽河穿行於武陵與苗嶺之間的V形缺口,讓你頓悟何爲“山河鎖鑰”,理解此地作爲西南命脈的戰略地位。最終回到“城”的格局,站在安順的石板街上,觸摸“明朝徵南大本營”的脈搏,你便會發現,腳下這方土地,正是那場波瀾壯闊的“造貴州,定西南”宏大史詩的見證者。

正如明史大家毛佩琦所言:“屯堡,是解讀貴州歷史文化的一把鑰匙。”本書不僅特邀毛佩琦、範同壽二位大家執筆序言,更組建了二十人專家委員會爲全書構建學術框架,所有論述均植根於紮實的田野調查——50餘場深度訪談、80小時錄音與超20萬字一手資料,確保每個結論都源於真實的聲音與現場的洞察,爲你的探尋之路提供可信賴的學術指引。

知名專家學者訪談與推薦摘錄。

來源/地道風物《屯堡·家國六百年》 製圖/張琪

再厚重的歷史,也需要被“看見”和“體驗”。爲此,我們充分發揮中國國家地理·地道風物在圖片、地圖與手繪圖文結合的視覺優勢,爲你構建了一套強大的視覺與實用體系:

我們組織了兩次實地拍攝,並面向全國廣泛徵集,最終從四萬餘幅圖片中精選出223張用於本書。

我們更通過“巨幅拉頁,盡覽屯堡文化”的設計思路,在6幅全開全景拉頁中,正面從空間維度展現“屯堡文化遊學線路”手繪地圖,背面則錨定時間維度,結合農曆時序梳理重要節慶與活動,交織成一幅可讀、可感、可行的屯堡文化長卷。

“屯堡文化遊學線路”手繪地圖。

來源/地道風物《屯堡·家國六百年》 手繪/張琪

這一切,共同實現了“點位可視化+節日日曆化”的雙維呈現。配合4份詳實區域旅行指南——涵蓋交通、美食、住宿、時令等實用信息——無論你是非遺愛好者、古建研學者,還是想來一場說走就走的Citywalk,這本書都能成爲你“按圖索驥”、直接塞進行囊的“明朝貴州”深度遊攻略。

《屯堡·家國六百年》——帶上它,解鎖一個藏在山水間的明朝。歷史從未如此鮮活,等待你的,是一場顛覆認知的文化冒險。

六天五晚

走一條深度體驗屯堡魅力的經典線路

“屯堡文化已深度融入時尚、嵌入生活:從林志穎、陸毅等明星用高臺地戲演繹歌曲《東海老人》,到知名手機廣告、《上城士》雜誌紛紛解讀屯堡美學,標誌着屯堡文化活化利用邁入嶄新空間;原創情景歌舞劇《屯堡長歌》、長篇小說《屯堡》、歌曲《故鄉千里望》等文藝精品陸續面世、深受熱捧;歌舞《屯堡觀新》從貴州春節團拜會走向香港元宵彩燈會,成爲‘屯堡風采’跨越山海的鮮活載體。”貴州省委宣傳部常務副部長謝念在屯堡文化大會現場介紹。

屯堡文化,爲貴州的深度旅行,提供了另一個時空指南。我們不僅做了一本書,還要帶着一衆專家、大V走一趟橫貫貴州高原的屯堡文化之路,沿着“屯堡·家國六百年——多彩貴州屯堡文化經典遊學線路”的17個歷史文化座標,深度穿越體驗“看明朝,到貴州”。

風物之旅出行海報。

攝影/李永忠 製圖/張琪

11月8日,由中共貴州省委宣傳部、中國國家地理·地道風物聯合組織的風物之旅正式啓動,本次風物之旅特別邀請中國人民大學教授、中國明史學會首席顧問毛佩琦,復旦大學教授、香港中文大學(深圳)圖書館館長葛劍雄,歷史博主@浪入銀河的細菌,泛知識博主@蘸鹽、歷史博主@老豬的碎碎念,科普作家@花落成蝕,歷史博主@幾葦渡等嘉賓共同來到安順,將通過六天五晚的行走開啓一場屯堡文化之旅。

上圖:風物之旅出行嘉賓參觀安順文廟。攝影/安順市融媒體中心 薛峯

下圖: 嘉賓參觀安順博物館。攝影/張小康

活動期間,葛劍雄教授還爲“屯堡·家國六百年”經典遊學線路揭幕。“行走在這條線路上,我們能觸摸到一部‘活着的歷史’。更可貴的是,屯堡並非文化孤島。它在六百年間,通過與周邊族羣的深度交融,從軍事堡壘演變爲商貿節點與文化家園,生動詮釋了中華民族‘多元一體’格局的發展歷程。”葛劍雄教授在揭幕致辭中說道。

上圖:葛劍雄教授(左)爲“屯堡·家國六百年經典遊學線路”揭幕。

下圖:屯堡大會活動現場。

攝影/張小康

我們將深度走訪軍屯移民在貴州高原留下的家國傳承——安順古城之內,被譽爲“石雕藝術的殿堂”的安順文廟,是貴州省佔地面積最大、保存最爲完整的文廟。與文廟隔街對望的安順武廟,大殿中有36根整料石柱,靜靜訴說着安順古城的厚重歷史。文、武廟並立,正是當年屯堡人“崇文尚武”的生動寫照。

地戲表演。

攝影/張小康

屯堡人的精神世界,藏在地戲裏。本次風物之旅將親密接觸這一“戲劇活化石”,在聽一場地地道道的地戲,感受忠義情懷與英雄傳奇之餘,我們將親手雕刻一副地戲面具,用這種方式與屯堡精神對話。

地戲面具製作。

攝影/張小康

在遍佈貴州的衆多屯堡村落中,雲峯八寨是充滿歷史遺存的核心區域。其中,雲山屯保存了大量古建築,既散發着軍屯的硬朗氣息,又透露出屯堡人懷念故鄉的江南風韻。我們還將走進古“安順州”的治所——舊州古鎮,探訪家國六百年在黔中大地塑造的民族融合的現場。

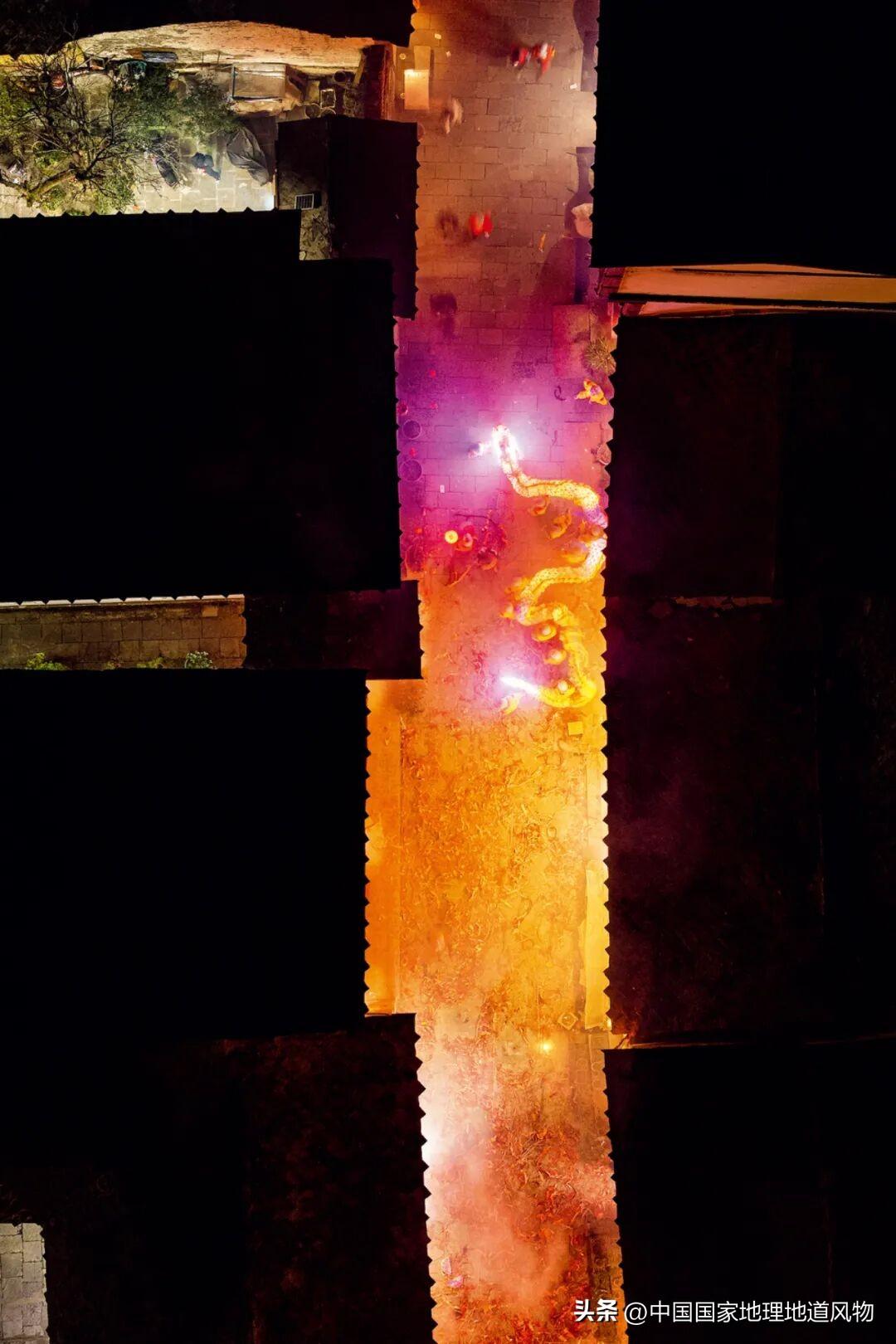

舊州炸龍。

來源/地道風物《屯堡·家國六百年》 攝影/羅亨勝

我們還將探訪雷屯金氏宗祠,併到梅家堰壩古村與梅氏家族的屯堡後裔對話,走進江淮移民紮根貴州的六百年家國情懷,觸摸更鮮活的屯堡日常。

探訪古老的屯堡文化之餘,風物之旅團隊還將復刻調北征南的足跡與味覺記憶:重走大軍穿行的關嶺古驛道,體會屯堡先民進入貴州的艱苦跋涉;品嚐衛城八大碗,感受淮揚古味,從另一個維度體會貴州文化多元、包容的氣度。

衛城八大碗。

來源/地道風物《屯堡·家國六百年》 攝影/陳偉紅

《屯堡・家國六百年》是一本書,也是一本指南。針對旅行者的需求,本書按照安順、貴陽、貴州東部及南部、貴州西部幾個區域,設計了簡潔清晰的旅行指南,爲廣大讀者提供了現場體驗屯堡文化的實用抓手。

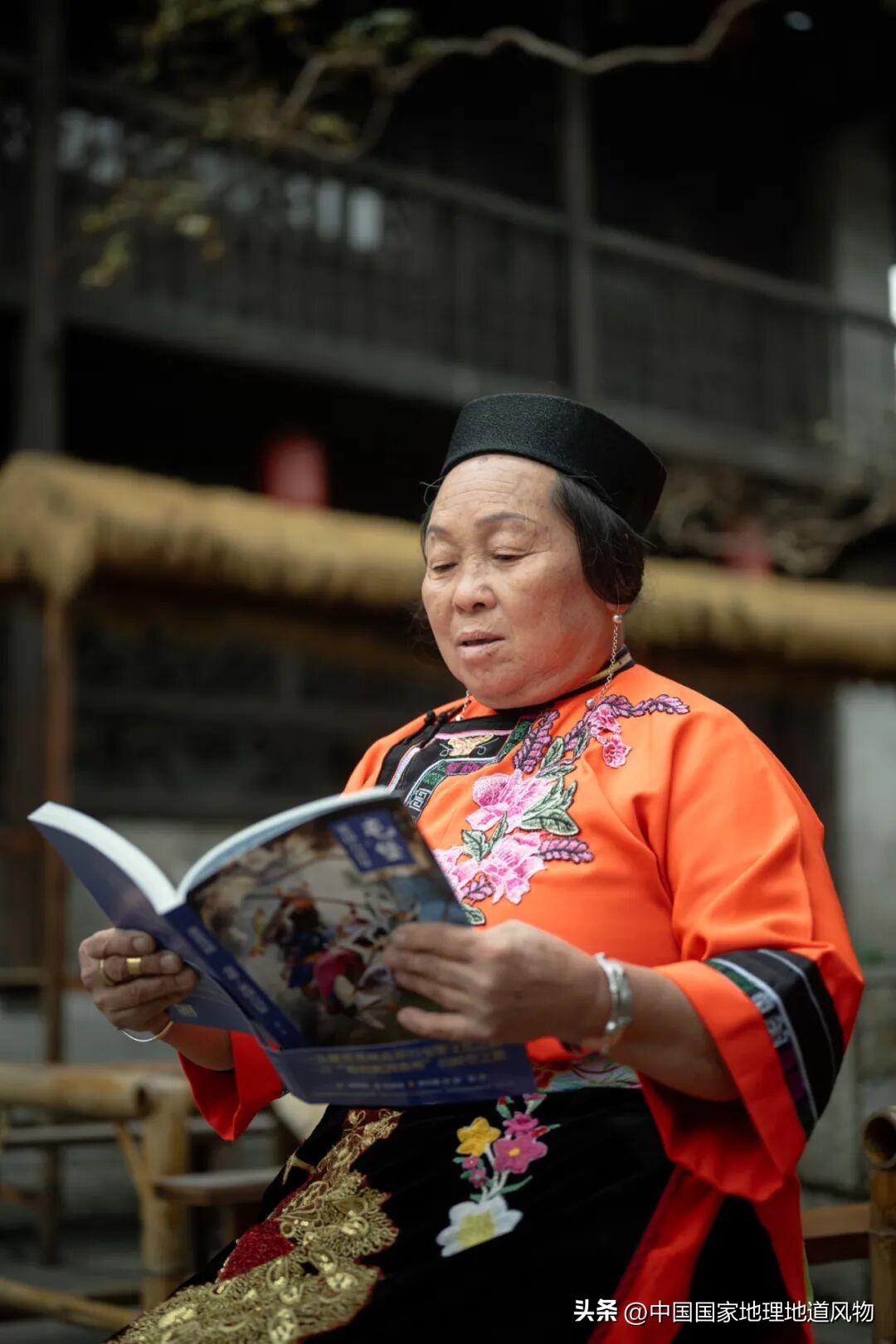

見證新書發佈的激動心情尚未平復,風物之旅團隊便已踏上探訪屯堡的旅途。書頁之間,有屯堡的六百年滄桑,也有屯堡人一路走來的動人故事。合上書本,跟着字裏行間的指引踏上壯遊,走進石頭壘就的村寨,和身着鳳陽漢裝的屯堡嬢嬢拉一拉家常,聆聽地戲面具後的古腔遺韻,感受一場在貴州六百年不衰的家國情懷。

屯堡嬢嬢翻閱《屯堡·家國六百年》。

攝影/張小康

文 | 伊森、張嘉芮

編輯 | 伊森

圖片編輯 | 陳金魚

設計 | 張琪 魚一條

封圖、頭圖 | 吳學文