黃仁勳已經62歲了,他沒有繼任者,有的是60個直接向他彙報的下屬,他每天要做的是聽取彙報、下達指令,並讓他們嚴格執行,就像亞瑟王和他的圓桌騎士。即使是現在,他也絲毫沒有離開的打算:一切纔剛剛開始,他的熱情、精力和動力,正值人生高點。在英偉達,沒有人可以取代黃仁勳。

硅谷從不缺傳奇,科技圈“教父”的頭銜輪流轉——千禧年的第一個10年屬喬布斯,第二個10年歸馬斯克,最近的10年,皇冠落到了英偉達創始人兼CEO黃仁勳頭上。

本週,這位“新教父”訪華的消息成爲了科技圈大事。

(圖/IC photo)

1月15日,他低調到達深圳,參加當地分公司的年會,隨後動身前往北京、上海、臺北,與英偉達中國區員工共同慶祝春節。值得一提的是,繼去年12月現身香港會面一衆商界大佬之後,這是黃仁勳短期內二度訪華。

黃仁勳所到之處總會攪動風雲,吸引來全球目光。原因無他——英偉達已經成爲AI時代的軍火商和發電廠——三年前,ChatGPT 誕生,全球範圍內掀起“百模大戰”。作爲算力基礎,英偉達的GPU被全球大模型企業搶購,一度佔據AI芯片超80%的市場份額。就連甲骨文創始人拉里·埃裏森和特斯拉CEO埃隆·馬斯克,都在飯局上“乞求”黃仁勳。

一塊塊GPU變成美鈔,堆疊起英偉達陡峭的股票曲線。2024年6月18日,英偉達以3.3萬億美元,超越微軟、蘋果成爲全球市值最高的公司。黃仁勳則憑藉1180億美元的身家,位列彭博億萬富豪榜的第12位。

財富之外,真正讓黃仁勳在中文互聯網上出圈的,莫過於他隨時隨地散發的鬆弛感。比如一年前英偉達中國區年會上,穿上東北大花襖、拿着紅手絹在臺上熱舞的形象,又或是在中國香港喫大排檔、在中國臺灣用閩南語買鳳梨,以及多年前給小米站臺,號召觀衆喊“小米V5”的視頻,都頻頻被歲月史書,成爲其個人魅力中接地氣的一部分。

但這不是完整的黃仁勳。

(圖/IC photo)

事實上,在英偉達內部或是競爭對手眼裏,黃仁勳近乎於“洪水猛獸”,從鼓勵員工996式加班,到在100人的大廳公開“羞辱”員工,再到對競爭對手3dfx發起的反訴訟戰,種種事蹟數不勝數。

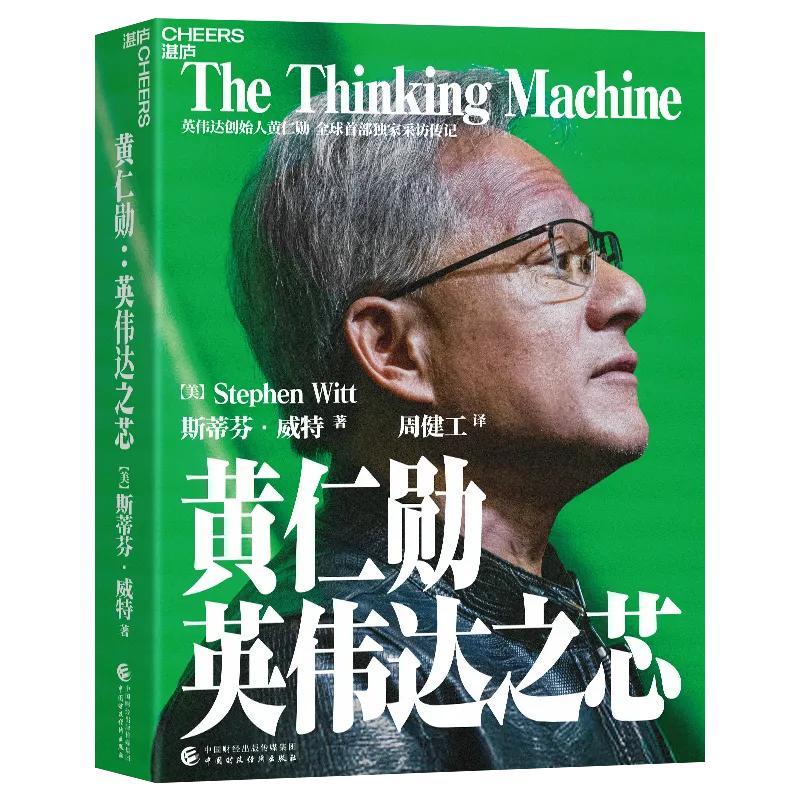

“黃仁勳是那種肉食性CEO。英偉達從全球吸納人才、專注於追求利潤和擊敗競爭對手,黃仁勳會把員工推到極限,要求他們完全信任並跟隨上陣,但同時他也是英偉達裏的傳統大家長。他愛他的員工,試圖在這裏建立‘可以工作一生’的文化。”《黃仁勳:英偉達之芯》作者斯蒂芬·威特告訴《新週刊》。在書中,黃仁勳毫無保留地向威特講述了自己的不安或偏執,他擔心英偉達的失敗,對不起員工、有辱家人。

風光無限只是暫時的。水面之下,這位新教父總在暗自擔心,甚至倍感焦慮。

《黃仁勳 英偉達之芯》

斯蒂芬·威特 著

湛廬文化/中國財政經濟出版社,2024-12

只有偏執狂才能生存

(圖/IC photo)

儘管身家已經超過1000億美元,且經營着地球上最有價值的公司,黃仁勳仍會在凌晨4點準時睜眼,然後望着天花板——思考英偉達可能失敗的各種方式。

“假如AI系統不能如預期般運作,會出問題的,我得起牀去工作了……”恐懼催促着這位62歲的老將回到辦公桌前,逐個點開並回復2萬封來自英偉達員工的郵件。他曾要求員工提供每週5項重要事項清單,這是公司龐大臃腫之後,破除官僚作風的有效方法。

這聽起來有些瘋狂,但黃仁勳已經這麼工作整整32年了,他同時也是標普500的科技公司中,在職時間最長的CEO。

很難簡單用“勤奮”來概括黃仁勳。英特爾前CEO安迪·格魯夫曾說:“只有偏執狂才能生存。”《21世紀商業評論》原主編吳伯凡認爲,這句話應該翻譯成,只有被迫害妄想狂才能生存。從這個角度看,“總是擔心被幹掉”塑造了偏執狂黃仁勳。

“儘管英偉達已經是全球最有價值的公司,但仍感覺像一個即將失敗的初創企業。亞馬遜和谷歌的員工,有點像躺在印鈔機上創造一切。而英偉達給我的感覺是——天哪,如果我們不能按時推出下一代具有出色新功能的GPU,公司的天花板就會崩塌,我的家人會以我爲恥。”威特告訴《新週刊》。

在每月的例會上,黃仁勳總會強調“我們距破產僅30天”。英偉達芯片獲計算機雜誌第二名時,他的反應也是“第二就是失敗者”。“黃仁勳成爲偏執狂的根源在於恐懼。他看到了這個行業競爭的艱難,看到芯片公司曾經的崩潰和衰退。”斯蒂芬·威特認爲,偏執本身就是芯片行業文化的一部分。

當1996年英偉達崛起時,S3公司是計算機圖形硬件的領頭羊,卻在兩年內光速破產。類似情況也在1998年的領導者3dfx身上重現,他們只撐到了2000年。

如今,同樣的故事可能在英偉達上演:英特爾和AMD都在加速推出人工智能芯片。老對手們在使勁兒追趕。同時。大客戶也可能是競爭對手——佔了英偉達上一財年收入近五分之一的谷歌、微軟和亞馬遜三家公司,目前都在開發自己的芯片。

“英偉達是當前世界上最有價值的公司,並不是基於他們已經做了什麼,而是基於市場認爲他們未來會做什麼。”威特認爲,黃仁勳必須持續保持領先的身位,一旦稍有差池,股價就會面臨暴跌。“我想他甚至因此夜不能寐,擔心無法實現期望。”

憤怒是一種策略

(圖/視覺中國)

英偉達“奮進號”大樓內部視野開闊,從建築一端至另一端的距離可達數百碼(1碼≈0.91米),視線全無遮擋。這正是黃仁勳所期望的效果——如此一來,他就能360度全方位地觀察員工。

這個勤勉的“暴君”,日復一日地鞭策自己,也把低氣壓帶到了周邊。黃仁勳會對身邊人跟不上他思維感到沮喪,也會對員工說“你該像CEO一樣管理自己的時間”。他試圖在每個員工心中植入一種緊迫感——必須高強度運作、永不鬆懈,總要在心裏想着自己落後了。

緊繃的工作文化,推動着英偉達這個芯片工廠以每6個月爲週期,更新出全世界最好的下一代GPU,並在短短數年內,把推向市場的芯片數量翻了3倍。就像曼哈頓計劃裏的實驗室,來自全球各地的工程師在“奮進號”內積累了大量專利,然後親眼見證自己的技術改變世界。

基於領導者的偏執和焦慮,這家超級公司的工作自是不易。大多時候,英偉達的員工每週需要工作6天,常加班至深夜2點,還要應對頻繁的會議和嚴苛的時間管理。更重要的是,他們需要時刻保持警惕,迎接來自老闆黃仁勳的憤怒——“在英偉達,你要習慣站在一個有100人的房間裏,直面老闆對你持續30分鐘的大喊大叫。”斯蒂芬·威特說。

一位英偉達前員工曾回憶起,自己搞砸過一項小任務。黃仁勳在30多位高管面前質問他在公司待了多久,工資領了多少。這種“公開處刑”式的內部批判,並非人人都能適應。

“你很快就能看出誰能在這裏堅持下去,誰不能”,英偉達員工迪克斯坦言,“如果有人開始變得具有防禦性,你就知道那個人在英偉達待不久了”。

“黃仁勳的憤怒必有深意。”在威特看來,不同於馬斯克“你閃開,我來會更好”的咆哮,黃仁勳的憤怒更像是一種策略,目的是爲了將員工推到極限。對他而言,持續表達憤怒是祕密武器,而觀衆的存在至關重要,“失敗必須被公開”。

一個最好的佐證是,黃仁勳從不會無緣無故地對某人大喊大叫,而是特意等到有“觀衆”的會議場合,再讓現場批評變成教學示範。“他真的很愛自己的員工,但也是一個嚴格且高要求的父親。”

就像以暴躁著稱的籃球教練波波維奇,黃仁勳同樣試圖塑造他那些“賽場上”的員工,讓他們和英偉達不在殘酷的競爭中失敗。

“在內心深處,我依然是中國人”

(圖/IC photo)

儘管黃仁勳的要求近乎嚴苛,但從高管到員工,鮮少有人對他產生負面評價——在2024年Glassdoor的“最佳工作場所”評選中,英偉達仍位列第二。

“英偉達管理團隊、公司和員工之間有一種強烈的忠誠感。假如黃仁勳要從摩天大樓的窗戶跳下去,員工可能也會跟着跳下去。”威特表示。

跟着一起打江山也好,過關斬將慕名加入也罷,英偉達過去30年的成績不是祕密,足以讓員工學會無條件地信任黃仁勳。

畢竟“好運賭王”黃仁勳總能找到機會,然後帶着他們賺得盆滿鉢滿——比特幣熱時,英偉達GPU被“礦工”大量購買用於挖礦;新能源車企探索自動駕駛,英偉達Orin芯片成高端車型熱門選擇;最大的手筆,還是英偉達宣佈轉型人工智能公司後,當年股票暴漲了200%。

黃仁勳一次次的豪賭給員工帶來了無盡財富。投資人Ruben D說,英偉達78%的員工已成爲百萬美元富翁,其中一半員工的淨資產高達2500萬美元(約合人民幣1.8億元)。威特同樣表示:“跟着黃仁勳的人,甚至只是和英偉達沾上一點關係的人,現在身家大約都過億美元了。”

除此之外,黃仁勳天生的領袖魅力,也讓員工們死心塌地。

與其他硅谷傳奇CEO相似,黃仁勳的故事同樣充滿“美國夢”色彩。他出生於中國臺灣,5歲跟隨父母到泰國生活,10歲時被父親送到美國的姨媽家,陰差陽錯入學了一所問題少年聚集的寄宿學校。由於年紀小、個子矮,他被安排每天掃廁所,靠給滿身刀疤的“大哥”們輔導功課,跟大夥打成一片。

如今,跟在大哥身後的馬仔已然成爲西方商業世界的大人物,但這段經歷讓黃仁勳始終保持着一種“外來者”的視角。

“我永遠是個移民”,黃仁勳曾向威特表示,“在內心深處,我依然是中國人。”他對愛情忠貞,與妻子的愛情已經持續將近40年。他酷愛各地美食,在家最大的樂趣就是當個家庭“煮夫”。當然,他也將內心深處的亞洲文化特質帶到了英偉達。

不同於Netflix直言不諱地告訴員工,“你不應該期望公司給予忠誠”,黃仁勳致力於在英偉達建立一種文化,一種“讓你在這裏工作一生”的文化。

在硅谷科技公司裁員潮來臨之際,黃仁勳會說“英偉達不會主動開除任何一個員工”。如果說,黃仁勳爲了鞭策員工,確實在扮演“嚴父”的角色;那麼英偉達也具備了一定傳統亞洲家庭的氛圍,員工的孩子甚至會跟他們的父輩一起,在這家公司工作。

“美國商業文化中沒有這些東西,這是黃仁勳從海外帶來的。”斯蒂芬·威特表示,在硅谷的科技公司裏,從未有一家像英偉達這般與創始人緊密相連,甚至蘋果和喬布斯也不能。

黃仁勳已經62歲了,他沒有繼任者,有的是60個直接向他彙報的下屬,他每天要做的是聽取彙報、下達指令,並讓他們嚴格執行,就像亞瑟王和他的圓桌騎士。即使是現在,他也絲毫沒有離開的打算:一切纔剛剛開始,他的熱情、精力和動力,正值人生高點。

在英偉達,沒有人可以取代黃仁勳。

(圖/IC photo)

以下爲《新週刊》和《黃仁勳:英偉達之芯》作者斯蒂芬·威特的對談節選(略有刪減):

《新週刊》:採訪黃仁勳之前,你對這位科技教父的印象如何?與其他的企業家相比,這次採訪黃仁勳的體驗有何不同?

斯蒂芬·威特:採訪知名企業家總是有些困難,比如亞馬遜CEO傑夫·貝索斯,他身邊總是圍繞着律師和公關人員,回答經過精心排練、滴水不漏。但黃仁勳絕對不同,我在“奮進號”大樓看見他時,黃仁勳幾乎是獨自一人在飛機場大的總部內穿行。一進入採訪環節,他就帶着我四處亂逛。旁邊沒人盯着我們,他也不做預設,想到什麼就說什麼。

在採訪前,有人提醒我說他可能會有些暴脾氣,但我從未想到會真的見識到。在最後一次採訪中,我向黃仁勳展示了《2001太空漫遊》作者阿瑟·克拉克對AI與人類關係的思考,結果我踩到雷,黃仁勳討厭這類問題,他直接對着我發火了,斥責我是在浪費他的時間。

但我覺得這是一種榮譽的象徵,彷彿被納入了他的“內圈”(inner ring,機械工程術語)。他確實是一個非常聰明的人,會對那些跟不上他思維速度的人感到沮喪。這是黃仁勳自己說的。

《新週刊》:從你的角度看,黃仁勳甚至不願談論AI對人類生存的影響,原因是什麼?

斯蒂芬·威特:我認爲他是真心這麼覺得(AI完全沒有風險)。關於AI是否危險的爭論點在於,你是否認爲AI不僅能思考,還會有生存慾望。如果它們“有內置不願被關閉的慾望”,這將極其危險。

傑夫·辛頓、埃隆·馬斯克等人承認目前AI沒有這些慾望,但哪怕一點點地引入支配欲、成功欲和排他欲,都很有可能失控。而在黃仁勳看來,AI對人類社會只有積極作用,反對AI就像反對電力或醫學、反對鐵犁和工廠一類的先進生產力。目前爲止,他是AI領域裏少數這麼想的人。

有關AI的問題之所以會觸怒黃仁勳,背後是他的工程師思維——AI沒有荷爾蒙、性驅動力,以及支配其他AI的慾望,這是錯誤地用人類權力結構的討論方式來談計算機,論點沒有事實根據,是虛假且無意義的。

《新週刊》:比起AI風險,黃仁勳曾說“世界上有更多值得我們擔心的事情”。眼下的黃仁勳更擔心什麼、恐懼什麼?

斯蒂芬·威特:可能他只關心他的公司?首先,他的競爭對手正在迎頭趕上。他還憂慮芯片賣給軟件工程師後,訓練出來的大語言模型效果不佳,會導致人們對產品失望、對英偉達芯片需求減弱。

英偉達是當前世界上最有價值的公司,這基於市場認爲他們未來會做什麼。資本對英偉達的認可,也成爲了黃仁勳最大的壓力來源——你要知道,他一旦做錯了,賭注是將近一個小國家的GDP。我想他甚至因此夜不能寐,擔心可能無法實現期望。

《新週刊》:現在各家公司都在研發自己的AI芯片,你認爲英偉達的繁榮能持續多久?

斯蒂芬·威特:當前的市場估值表明,競爭對手很難趕上英偉達。其實,芯片的設計很容易被複制,競爭者們只需要撬開GPU的蓋子,用顯微鏡觀察並弄清楚它的工作原理。

英偉達的護城河在於CUDA軟件生態——它把科學家、開發者和技術專家鎖定在其中,1萬名程序員開發了機器學習應用程序,軟件中運行着1000萬甚至上億行代碼,且還在不斷進化。

想要競爭過英偉達,不僅要在芯片傳輸速率上打敗它,還要說服這些人遷移到自己的全新軟件開發生態,這幾乎不可能,因爲沒有人願意重寫哪怕10萬行代碼,這也是無論英偉達收費多少,都不容易被競爭對手打垮的原因。

(圖/IC photo)

英偉達是否會被趕超這個問題,與擔心微軟什麼時候會失去在Microsoft Word或Excel上的主導地位,或者亞馬遜什麼時候不再是美國首屈一指的電商平臺一樣。我認爲,競爭對手至今未能建立起接近英偉達所構建的軟件層。要想與他們競爭,幾乎需要黃仁勳主動退出。

《新週刊》:英特爾創始人安迪·格魯夫有本書叫《唯有偏執狂才能生存》,而你說“黃仁勳絕對是偏執狂” 。黃仁勳的偏執狂形象體現在哪些方面?這種偏執如何幫助英偉達在殘酷的商業競爭中生存下來?它的根源是什麼?

斯蒂芬·威特:我曾聽他描述過這樣一幕——“今天早上醒來,我的狗趴在我腿上。我盯着天花板,心想,哦!我真的不想起牀。現在是早上四點,我有1000億美元,我經營着地球上最有價值的公司,感覺我不需要起牀。但假如AI系統不能如預期般運作,會出問題的,我得起牀去工作了。日子真瘋狂,我是這麼生活的。”

這點和《只有偏執狂才能生存》一模一樣。在英偉達工作,你必須習慣站在一個100人的房間裏,面對黃仁勳對你大喊30分鐘。黃仁勳觀點是失敗就必須被公開、要從犯錯中學習。如果這事放我身上,我可能會回懟。但不可否認,這樣做是有效的。在參軍時,教官會嚴厲斥責,讓士兵聽從指令;在籃球比賽中,教練大喊,讓球員專注於比賽。黃仁勳也是如此,他試圖塑造你,把你變成他需要你成爲的人。

但我不認爲他一開始就是如此,年輕的黃仁勳勤奮、好勝心旺盛,但絕不偏執。他是在一點點了解並進入半導體行業纔有所變化的。在競爭激烈的半導體行業,新產品要不斷被重新發明,黃仁勳看到許多公司僅僅因爲不夠“快”而潰敗——S3、3dfx甚至是英特爾。偏執正是行業文化的一部分,他從經歷中學到了這一點。

《新週刊》:黃仁勳向你提到過,自己內心仍是個中國人。他身上有哪些“中國”或“東亞”特有的烙印?又是如何把這種烙印帶到後來的創業以及英偉達的管理中?

斯蒂芬·威特:當他說這些時,我挺驚訝。黃仁勳其實沒怎麼在中國生活過。不過家裏人聊天時,都把自己當成移民。從在寄宿學校被嘲笑開始,他始終有一種局外人的視角,同時也在英偉達注入了一些亞洲或中國的文化價值觀,比如特別看重家庭,也從不裁員,希望員工真的能在此紮根一生。

《新週刊》:近距離接觸黃仁勳,他身上有哪些普通人柔軟、有趣的一面?

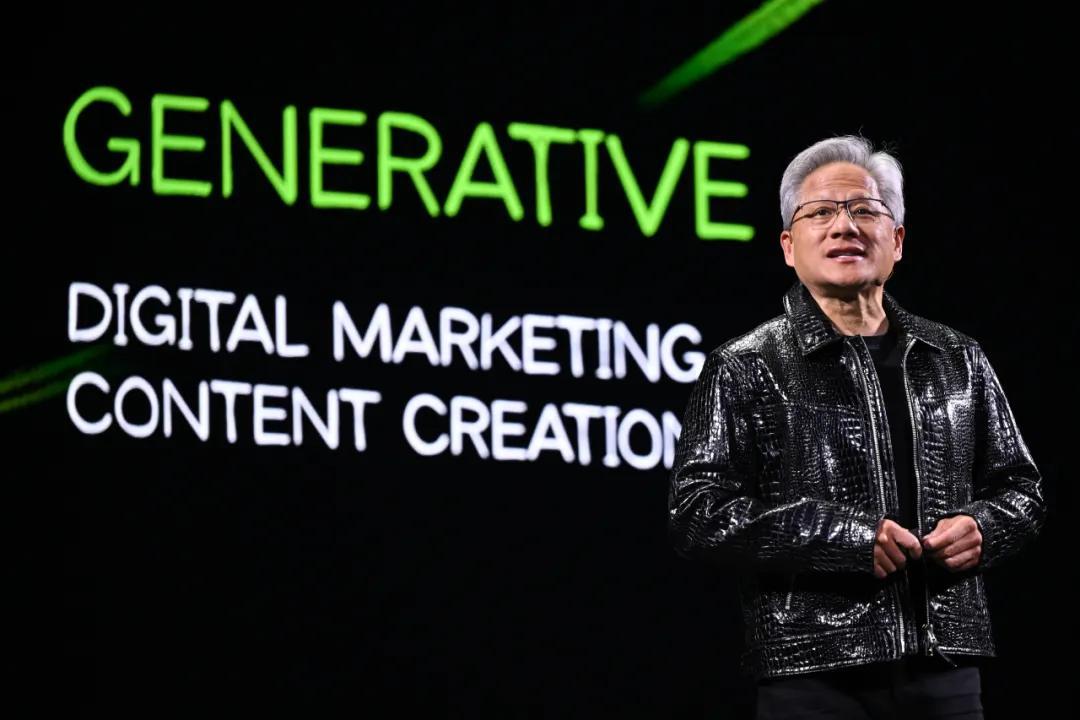

斯蒂芬·威特:黃仁勳擅長演講,面對1.7萬人的GTC大會,他可以站在臺上講兩個小時,很多都是即興發言。但實際上他非常抗拒公開演講,每次都會緊張。我見過黃仁勳在一個有400名建築師的會議上,面對臺下聽衆,顯得焦躁不安,雙腿不停抖動。

同時,他也不喜歡在美國棒球比賽中投出第一球。爲了那場比賽,黃仁勳和妻子在後院練習投球,睡前還一直研究如何投出好球,但很遺憾,當天的第一球還是失敗了。他是個擁有1000億美元的人,也是時代最著名的商人之一,卻擔心他在棒球比賽中的首次亮相表現得不好。這着實有趣。

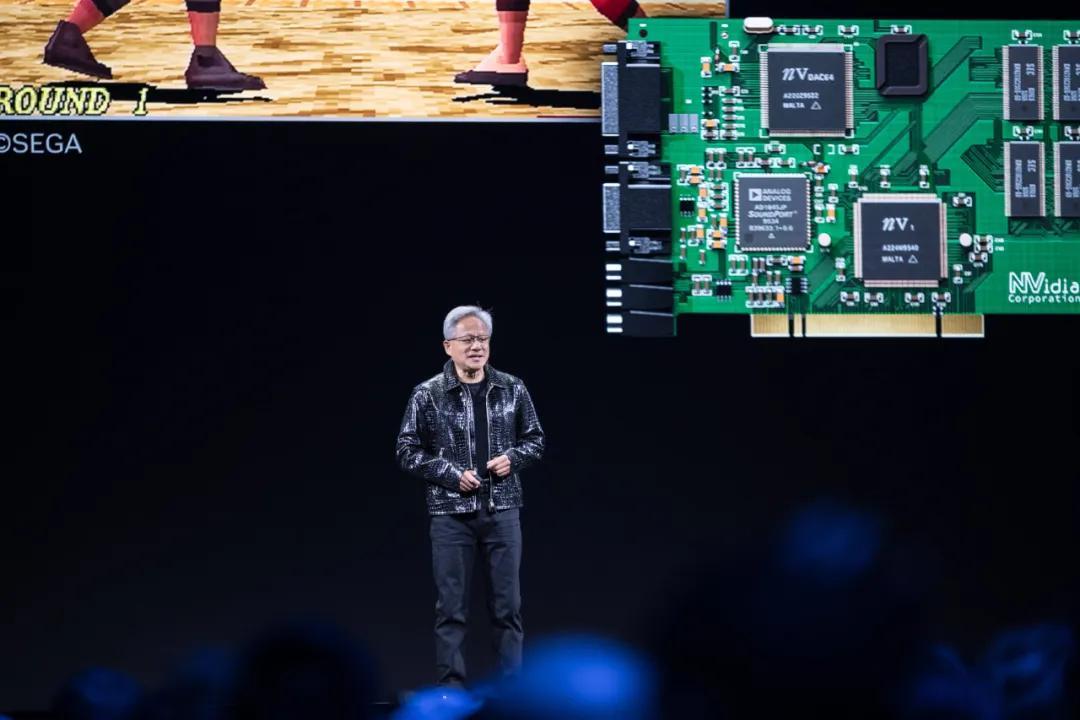

《新週刊》:黃仁勳爲什麼如此鍾愛在公衆場合身穿黑皮衣?這種符號形象是他有意打造的個人IP嗎?

斯蒂芬·威特:我記得問過他穿的是什麼牌子的皮夾克,他不知道。事實上,是黃仁勳在LV工作的女兒,幫他打造的“皮衣黃”標籤。

(圖/IC photo)

黃仁勳是個工程師,他的服裝選擇更像是一種AB測試。像史蒂夫·喬布斯那樣的人,看到白襯衫+牛仔褲的經典搭配,他會說:“就是它了。”但黃仁勳會對他的穿搭進行測試,直至找到最終版本,而且一旦確定下來,他就去買一大堆同款。

當英偉達還在爲視頻、遊戲提供芯片時,黃仁勳的穿着和普通人沒有什麼不同;可當他成爲人工智能領袖時,情況就不同了。公司就是他,他就是公司。黃仁勳想向世界表明,英偉達正在做些特別的事情。

他以“皮衣黃”的穿衣風格塑造自己,也在重新塑造大衆對英偉達的認知。

編輯 DR

校對 遇見

運營 Hallucinogens