本文僅在今日頭條獨家發佈,謝絕轉載

朝鮮驅逐艦下水出大事了,目睹了全過程的朝鮮領導人在震怒之下,要求徹查到底,同時也給了造船廠最後一個將功補過的機會。

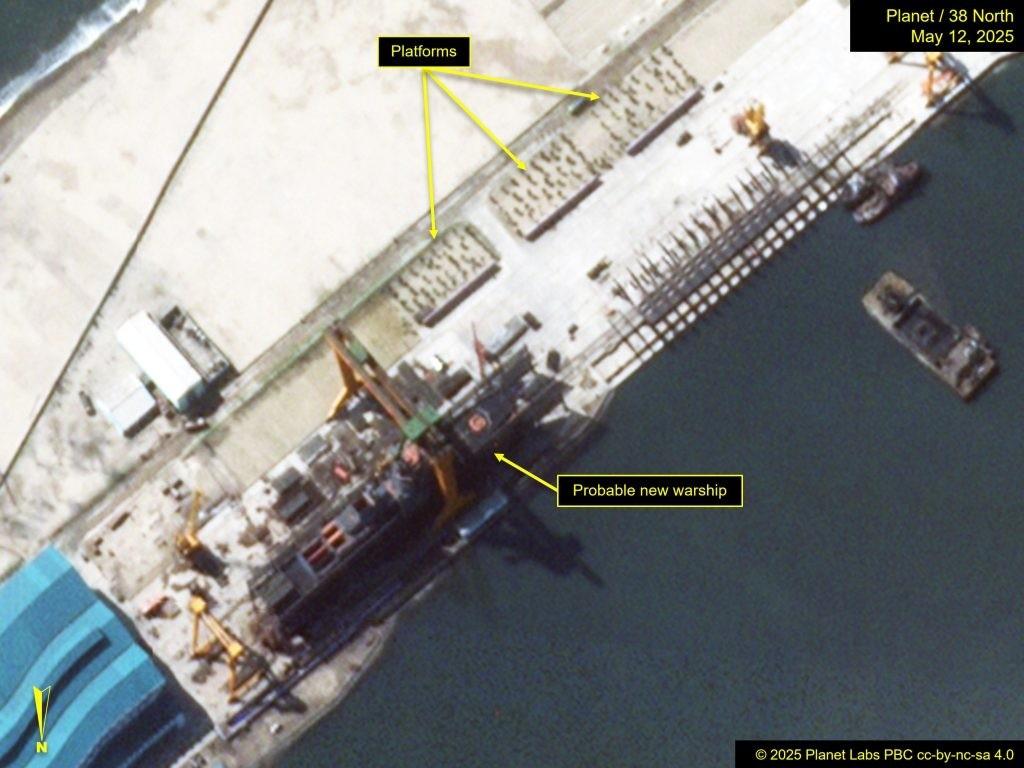

5月21日,朝鮮在東海岸的清津造船廠,爲該國新建的第二艘5000噸級驅逐艦舉行下水儀式,但因操作失誤導致船體失衡,最終未能成功下水、部分區域破孔。

這不僅讓全程目睹了這一事故的朝鮮領導人當場震怒,下令徹查並限期修復,也暴露出朝鮮軍工體系在技術能力、管理流程和基礎設施上的多重短板。

【“崔賢”級二號艦下水失敗:一場尷尬的技術事故】

據朝鮮官方通報,這次事故是由於底盤移動速度不一致,導致船尾滑板先脫離擱淺,而船首部分未順利脫離船臺,造成船體傾斜甚至局部破損。該艦並未完全浮起,而是卡在滑道中間,部分船底已出現明顯破口。

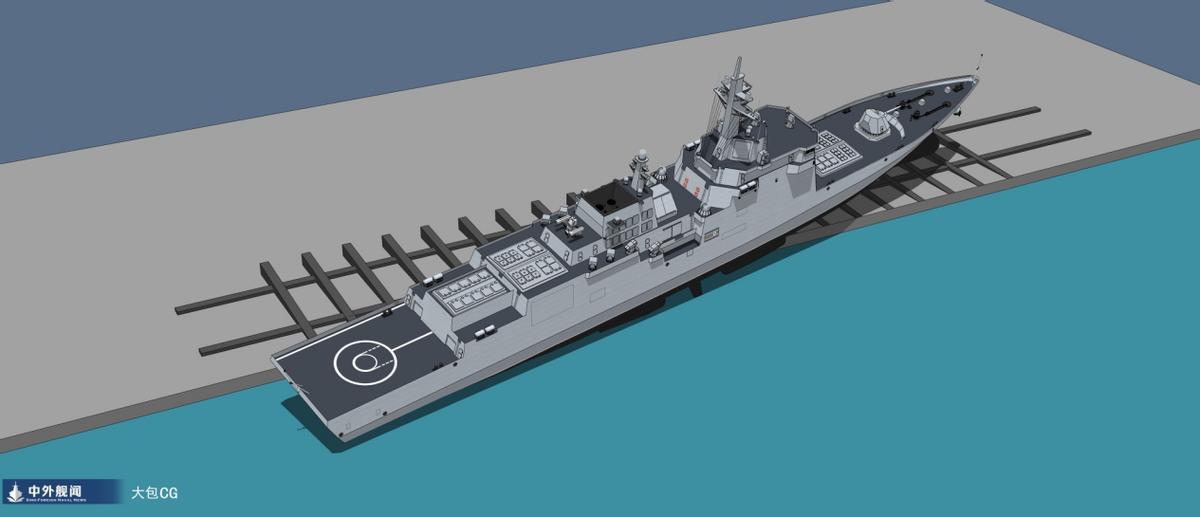

從技術角度分析,這種“側滑下水”方式本身就存在較高風險。不同於傳統的船塢造船或縱向下水方式,側滑下水需要極高的同步性和軌道潤滑性,否則極易因受力不均而導致翻船。

清津造船廠採用的是簡易滑架結構,設備老化、維護不足的問題早已暴露無遺。

更令人擔憂的是,此次事故中船體可能已經受損嚴重。若龍骨變形,短期內修復難度極大——以美軍經驗爲例,類似損傷至少需要半年以上才能完成基礎修復。

而朝鮮領導人在震怒之下,要求必須在6月完成修復工作,這無疑給本就脆弱的造船體系帶來了更大壓力。

【不同建造與下水方式的對比】

在船舶建造與下水過程中,不同方式的安全性和風險程度存在顯著差異。最穩妥的方式是船塢造船。

也就是挖掘建造龐大的、足以容納整艘甚至多艘艦船的船塢港池,在封閉的幹船塢內完成艦體建造後注水,讓艦船自然浮起並駛出。

這種方式的優點在於可控性強——如果在過程中發現任何問題,可以隨時停止注水甚至抽乾重新作業,對艦體進行調整或修復。

其次是船臺造船,通常採用滑道或氣囊輔助的縱向下水方式。艦船建造方向與碼頭岸線垂直佈置。艏艉靠近岸線一邊,也最先入水。

這種下水方式雖然不具備中途暫停的能力,但由於艦體是沿縱向進入水中,只要配載合理、重心穩定,一般不會出現重大事故。

而最具風險的則是側滑下水,也就是讓艦船橫向滑進水裏。這種方式衝擊力大,而且船體在橫向的穩定性遠遠不如縱向,極易導致船體傾覆甚至沉沒。

這次朝鮮清津造船廠正是採用了側滑下水方式,結果出現了嚴重的軌道不同步問題。這種情況可能是系統故障,也可能是人爲操作不當。

就像家裏老舊的推拉窗或晾衣架,在缺乏潤滑或年久失修的情況下,原本應同步運行的部件會出現錯位。

【清津 vs 南浦:朝鮮東西海岸兩座造船廠的技術對比】

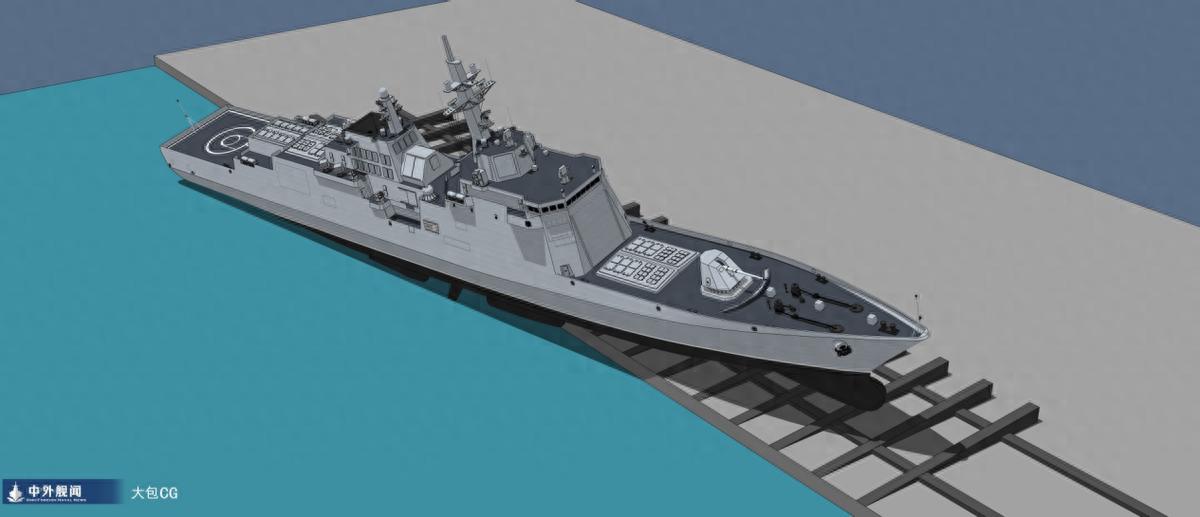

就在近一個月前的4月25日,朝鮮5000噸級驅逐艦首艦“崔賢”號在西海岸的南浦造船廠下水。

南浦造船廠爲朝鮮的西海(黃海)艦隊服務,擁有更爲先進的設施和技術積累,成功建造首艘“崔賢”號驅逐艦。南浦造船廠採用了標準的船臺造船模式,並使用縱向艉部下水方式,安全性更高。

這次出事的清津造船廠位於朝鮮東海岸(日本海),主要負責中小型艦艇建造與維修任務。雖然近年來通過與俄羅斯合作獲得了一些技術支持,但在大型艦艇建造方面仍顯薄弱。

清津造船廠依賴簡陋的滑道系統建造朝鮮第二艘5000噸驅逐艦,從技術角度看,側滑下水本就風險較高,若再疊加設備老化、維護不到位,失敗的可能性大大增加。

朝鮮此次事故,正是這一系列隱患集中爆發的結果。這也解釋了爲何同一型號的兩艘艦隻,在不同地點建造卻面臨截然不同的命運。

【技術實力薄弱下的“土法上馬”】

儘管朝鮮宣稱新驅逐艦具備防空、反艦、反潛乃至反彈道導彈等多種作戰能力,全艦共配備74個垂直髮射單元,分爲五種類型,包括防空導彈、反艦導彈、巡航導彈及戰術彈道導彈,甚至還艦載了反坦克導彈。

更誇張的是,下水後才兩天,“崔賢”號就在南浦船廠邊上進行了各種導彈試射,宣佈形成戰鬥力。這在各國海軍史上都是聞所未聞的。

然而,這些複雜的高端配置背後隱藏着嚴重的系統整合難題。

有部分觀點就指出,“崔賢”號艦橋駕駛室內疑似空無一物,既無操控臺也無內艙畫面,懷疑整艘船僅僅是一個只作爲展示用途的海上“空殼子”。

另外,燃氣輪機進氣口和煙囪設計不合理,也被質疑是否真正安裝了發動機。

種種跡象表明,這艘“鉅艦”更像是一個堆砌武器的平臺,而非真正意義上的現代化戰艦。它或許能在近岸水域進行威懾展示,但在遠洋作戰和高強度對抗環境下,其生存能力和作戰效能值得懷疑。

【戰略意圖:東西海艦隊各一艘?】

就目前來看,朝鮮計劃把兩艘“崔賢”級驅逐艦分別配屬給東海艦隊(駐清津)和西海艦隊(駐南浦),作爲各自旗艦使用。

然而,考慮到目前二號艦的狀態以及一號艦尚未完成海試的事實,短期內實現雙艦協同的可能性並不高。

更有可能的是,這兩艘艦隻是朝鮮軍事現代化進程中的政治符號,意在對外展示國防工業成就、對內提振軍心士氣。

尤其是在當前半島局勢緊張、美韓聯合軍演頻繁的背景下,朝鮮希望通過高調亮相新型戰艦來強化自身的戰略威懾力。

【未來展望:象徵意義大於實戰】

面對領導人的嚴令,清津造船廠必須在不到一個月時間內完成修復工作。但現實情況極爲嚴峻:如果龍骨受損,則修復週期遠超預期;即便僅是船底局部破損,也需要大量時間進行焊接、密封、排水等作業。

與此同時,“崔賢”號雖已完成首次試射,但其是否具備真正的戰鬥能力仍有待驗證。

更何況,朝鮮海軍長期以來以近海防禦爲主,缺乏遠洋訓練和實戰經驗,即便裝備先進艦艇,短期內也難以形成有效戰鬥力。

朝鮮試圖通過“崔賢”級驅逐艦展現其軍事崛起的雄心,但技術落後、管理混亂、基礎設施陳舊等問題始終制約其發展。

這次下水事故不僅是技術層面的失敗,更是整個軍工體系結構性缺陷的一次集中暴露。未來,朝鮮能否真正掌握大型水面艦艇的建造與運用能力,仍有待觀察。