近期,瑞銀一份關於中國住房市場的調查報告引發廣泛關注。

該報告基於對全國 2500 名受訪者的調研,以 7 頁篇幅呈現了當前住房市場的諸多現象。

同時,市場對高盛等機構的相關分析亦有討論,相比之下,瑞銀報告因篇幅精簡更易被大衆接受。基於該報告內容及市場實際情況,進行個人的一些理解分析。

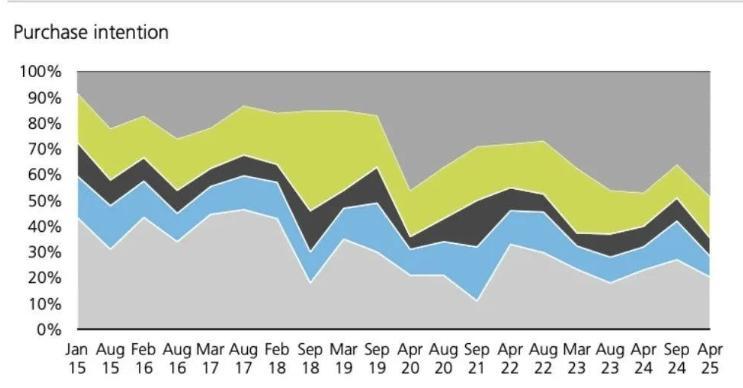

購房意願整體低迷與結構分化並存

瑞銀報告指出,當前購房意願處於低位,不買房的比例創下 11 年以來新高,約48% 的受訪者放棄了購房計劃。

在租房人羣中,大概73% 選擇繼續租房,較 2024 年上升 8 個百分點。這一數據反映出住房市場情緒的整體降溫。

從調研範圍來看,瑞銀的 2500 名受訪者樣本可能更多集中於相對發達地區,對低線城市的覆蓋存在侷限,這使得部分購房意願可能未被完全捕捉。

在一些三四線城市,仍有部分人羣因對市場底部存在預期,或受傳統觀念影響,尚未完全放棄購房想法,只是處於觀望狀態。

若聚焦於一二線城市,購房意願的低迷更爲顯著。這些城市房價基數較高,購房成本對家庭財務影響更大,使得更多人在決策時更爲謹慎,放棄購房計劃的比例超過 50%左右。

從年齡結構看,25-34 歲的青年羣體購房意願下滑明顯,該羣體中有 12% 有購房計劃,較 2020 年下降 40 個百分點。

這與青年羣體面臨的槓桿壓力、就業形勢以及對未來預期等因素密切相關,家庭負債率的持續攀升也在一定程度上抑制了其購房動力。

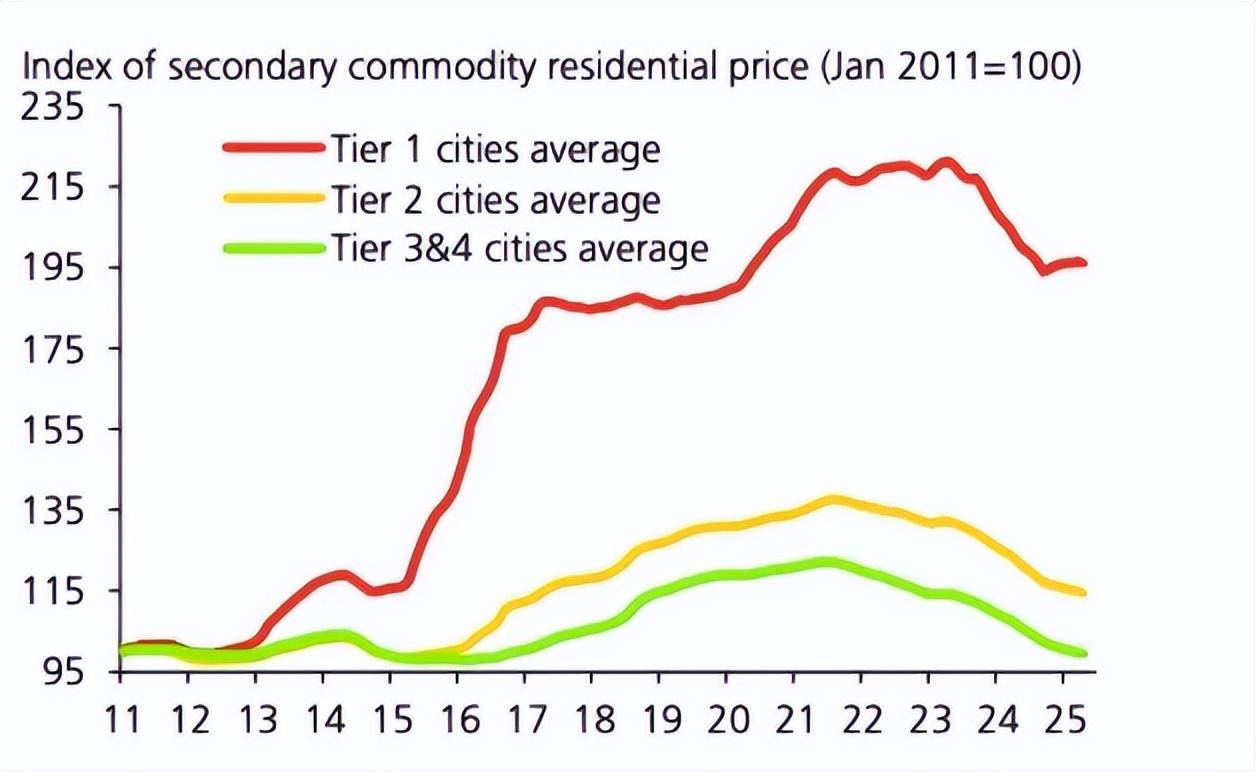

區域差異顯著,部分家庭資產縮水

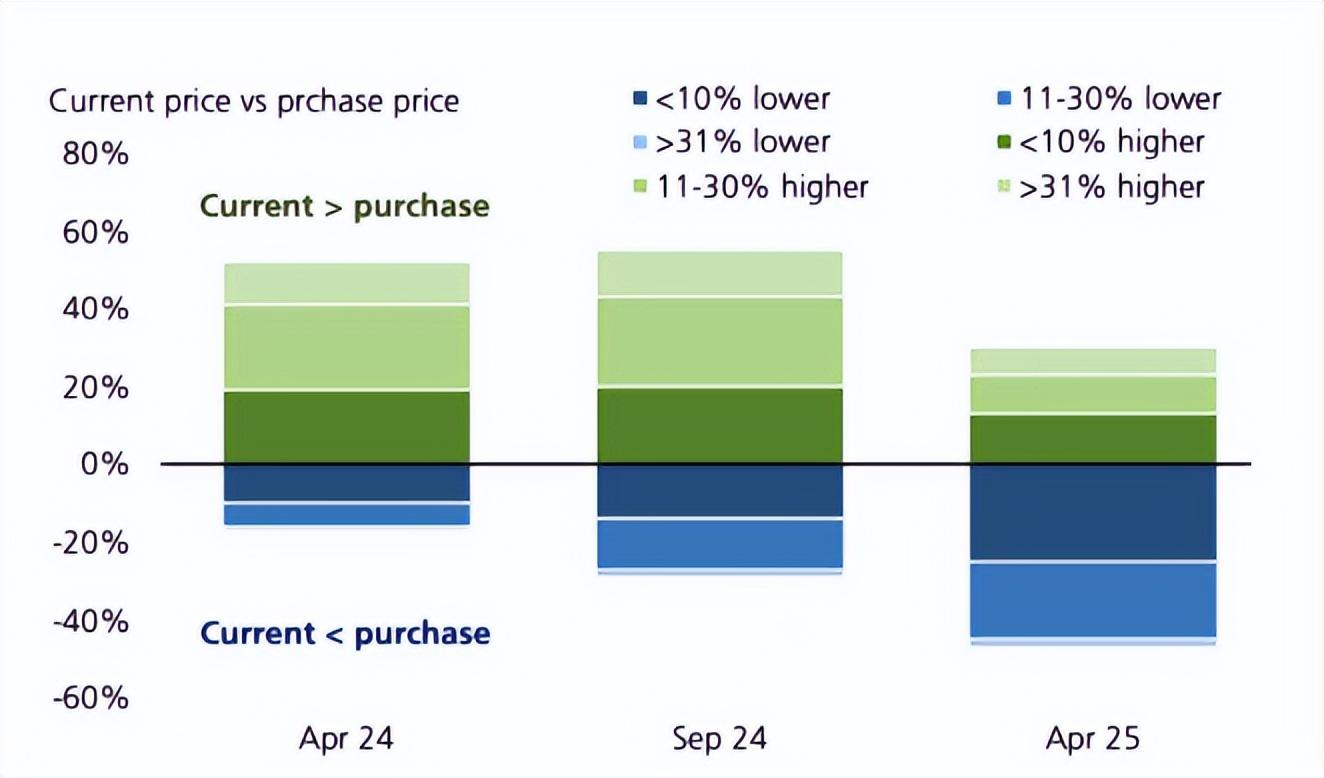

報告顯示,差不多47% 的受訪家庭因房價下跌面臨財富蒸發,房價水平出現不同程度的回落。具體而言,一二三線城市二手房價格分別回落到 2021 年、2018 年和 2016 年的水平。

不過,不同城市的實際情況存在差異。部分二線城市房價回落幅度較大,如鄭州等城市,房價水平甚至回到了 2015-2017 年區間。

東北部分城市由於此前房價已處於相對高位,當前回落幅度更爲明顯,遠超報告中提及的時間節點。

一線城市房價表現相對複雜,雖有數據顯示相比去年 9 月小幅反彈,但二手房市場仍處於調整階段,2017 年之後入市的部分房源,當前價格已低於購買時水平。

從市場規律來看,房價的調整並非完全受限於首付比例等因素。儘管有觀點認爲首付比例構成房價下跌的底線,但實際市場中,部分區域房價跌幅已超過 30%,伴隨而來的是法拍房數量增加等現象,反映出市場調整的複雜性和深度。

從產品到區域的多層次差異

當前住房市場的分化特徵日益明顯。一方面,一線城市豪宅市場表現相對穩健,如上海部分高端項目雖定價較預期有所下調,但仍實現了一定程度的去化。

另一方面,剛需盤去化壓力較大,去化率不足 30%。

三四線城市及以下市場面臨更大挑戰,返鄉置業需求同比大幅下降,部分城市降幅高達 55%。

儘管地方推出了首付分期、低首付等促銷政策,但市場反應平淡,反映出購房者對這類區域市場的信心不足。

“剛需” 概念的界定也隨着市場變化而受到關注。傳統意義上的剛需更多指向基本居住需求。

而當前市場中部分被冠以 “剛需” 之名的大戶型產品,實則已超出基本居住範疇,反映出市場宣傳與實際需求之間的偏差。

區域分化同樣顯著,即便是二線城市,成都、杭州等與武漢、鄭州等城市的市場表現也存在差異;同一城市內部,不同區域、不同學區的房源價格走勢亦不相同。

所謂 “核心區域” 的抗跌性,更多體現在調整幅度和恢復節奏上,而非絕對保值,在整體市場下行週期中,多數區域仍難以避免調整。

信心與政策效應的雙重變化

消費者對住房市場的預期持續走低。瑞銀報告顯示,48% 的受訪者明確放棄購房計劃,租房人羣中選擇繼續租房的比例大幅上升。

這種預期的形成,與房價持續調整、就業形勢變化、居民收入預期等多重因素相關。

對房價走勢的判斷也呈現明顯分歧,42% 的受訪者認爲未來一年房價將下跌 15%,關於觸底時間,44% 認爲在 2026 年,28% 認爲在 2027 年。

這種預期的差異,反映出市場對未來經濟環境、政策效果等方面的不同判斷。

消費者對期房的態度發生明顯轉變,71% 的購房者僅考慮現房,而 2022 年這一比例爲相反狀態,反映出購房者對房屋交付風險的擔憂加劇。

同時,儘管政策層面推出了降低利率、下調首付等措施,但居民槓桿率已處於較高水平(報告數據爲 62.3%,部分分析認爲實際可能更高),政策對市場的刺激效應有所減弱,消費者對政策的預期也趨於理性。

瑞銀報告提及的第四代住宅、智能家居等產品趨勢,反映出市場對居住品質的需求升級,但這類需求的釋放仍依賴於整體市場環境的改善。

國家收儲計劃、房企格局變化等因素,也將在中長期影響市場供給結構和發展模式。

總體而言,住房市場正處於深刻的調整週期,其走向受到經濟基本面、政策調控、市場信心等多重因素的綜合作用,不同區域、不同產品的表現將持續分化,呈現出複雜的演進態勢。