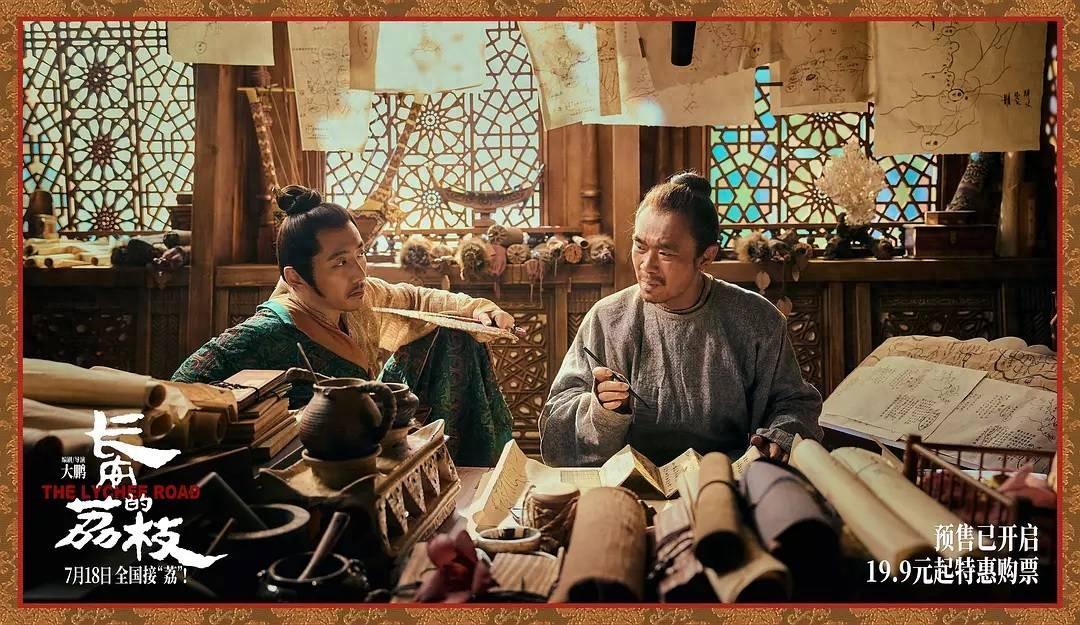

搜狐娛樂專稿 (哈麥/文)從口碑來看,影版《長安的荔枝》顯然比劇版成功,電影豆瓣評分7.7分,是大鵬導演作品的最高分,劇版豆瓣評分只有6.6分。

電影版票房也還不錯,雖在當下影市偏冷的情況下難成爆款,但藉着好口碑實現了低開高走,首日票房3559萬元,次日票房6824萬元,第三日票房6629萬元,預計最終總票房可能衝過7億元。

同樣是原著改編,大鵬做對了什麼?

高概念

電影《長安的荔枝》最突出的特點是類型化足夠極致。

表面看,它是古裝題材喜劇,但實際上,這並不是一部喜劇片,喜劇只是其中的一些包袱,它更像是一部披着喜劇外衣的動作、冒險、心理驚悚電影,這都是非常成熟的商業類型。

它也是一部好萊塢體系裏所謂的“高概念電影”,即用一句話就能說清楚,並且吊起觀衆胃口的電影。

故事始終圍繞着一個核心事件在展開,那就是,在看似不可能的條件下,一個小吏能不能把鮮荔枝從嶺南運到長安?或者換個說法,一個小吏,要避免自己人頭落地,他能做到嗎?

這種高概念設定,天然的把觀衆的心和這個小人物綁在了一起,因爲我們每個人都是小人物,都能代入,跟着主角一起做任務,一起扭轉命運,希望得到一個好結果。

電影也用了經典的三幕劇結構,以及一些好萊塢商業片套路。

所謂三幕劇結構,即第一幕開端,建立世界觀、主角身份及初始狀態,通過激勵事件打破主角平衡,引出核心衝突。

對應到電影裏,李善德一開始意氣風發去做官,結果因業務能力強,又不善經營,得罪領導及同事,被領導設計成爲荔枝使,即替死鬼,命運發生轉變。

第二幕發展,深化衝突,主角遭遇重大挫折並轉變策略,中點事件推動情節轉折。

這一部分從李善德被動變主動,接受任務,去往嶺南開始,他在當地及回到長安後遭遇了一系列挫折,遇到的每一個系統裏的權貴都在爲難他,他不斷想方法在解決問題。

第三幕結局,最終對抗核心衝突,通過高潮展現主角成長或達成目標。

經歷了一系列磨難後,李善德終於把鮮荔枝按時送到了貴妃壽宴慶典的桌上。

他終於可以傍上權力,融入大唐官場,享受榮華富貴了。結果,他憤起向楊國忠攤牌,被流放,這是冒險故事裏人物的終極成長。

商業感

電影裏其他角色都是在有效輔助主角的成長,爲他增加人物弧光。

比如劇版裏刪掉的妻子角色,妻女以及揹着貸款買來的家,是李善德的核心牽掛,也是人物求生最大的動能。

電影裏還設置了妻子囑咐他帶木棉花回來釀酒的戲,當最終任務達成,木棉花隨着馬匹疾馳一路飄飛的時候,既體現了主角無愧於國,無愧於家,也體現了這種體制對一個小人物,對一個小家庭的摧殘。

劉俊謙飾演的林邑奴這個角色的設定不僅體現了嶺南當時的野蠻,體現了主角的善良。同時,他也幫主角化解了兩次驚險遭遇,通過緊張刺激的動作戲,加強運荔枝這件事的不易。

第一次是在嶺南被追拿時,林邑奴違抗主人命令,救了李善德。第二次是在臨近長安被魚朝恩的人截殺時,林邑奴以死保住了李善德,保住了荔枝,完成了“最後一分鐘營救”。這樣,主角和配角的人物弧光都得到了加強。

白客飾演的商人蘇諒,莊達菲飾演的種荔枝的阿僮姑娘,以及其他衆多小角色,都是輔助主角成長和轉變的工具。

他們之間友情的建立看起來有些煽情,但這種煽情是有效的,正是這一系列人物及碰到的種種事情,讓李善德最後決定冒死對楊國忠說出那些話,完成了人物內在的轉變。

蘇諒也幫李善德完成了一次“最後一分鐘營救”,在官船沒到,主角走向絕境的情況下,是這個被他傷害了一次的朋友再次伸出援手救了他,這也讓他最後的成長有了鋪墊,有了更多的合理性。

《長安的荔枝》節奏好,商業感足夠的地方就在於,始終聚焦主線,沒有廢戲。

電影本身就明確了時間限制,這就像打遊戲一樣,在特定的時間內做任務,利用時間壓縮製造緊迫感和觀衆焦慮,同時,這種緊迫感最後帶來的也是釋放感、爽感。

從這個角度看,大鵬也是優秀的產品經理。他越來越懂得如何選題,如何發揮自己的優勢,如何把控節奏,以及如何平衡商業和表達。

當下性

《長安的荔枝》另一個明顯的特徵就是當下性,這讓它比劇版更親民,更有觀衆緣。

互聯網出身的大鵬在迎合觀衆和找營銷點上可以說毫無包袱。

《長安的荔枝》本是歷史題材古裝電影,大鵬毫不避諱地把它和當下有意關聯,無論是有些略顯不符合時代特徵的橋段、臺詞,還是在營銷上,他都在強化這是一部打工人電影。

他和白客主演的打工人電影《年會不能停!》就曾獲得過成功。

比如電影一開始寫李善德在長安貸款買房安家,像極了小鎮做題家努力打拼在北上廣買房定居。

打工人在高壓環境下做任務的過程中,爲跑通各個衙門,爭取錢財、人力、馬匹,面對各部門相互推諉、扯皮,又何嘗不是當下各類企業,以及各類系統的現狀。

而他兢兢業業得來的成果,最後有沒有用,功勞誰來領,並不由他的努力來決定。

小人物,只能是一顆螺絲釘,甚至是權力博弈的旗子。

李善德嘴裏的“就算失敗,我也想知道,自己倒在距離終點多遠的地方。”看似是一種理想主義,是一種燃,其實是一種不得已的被迫對抗。

當然,這種所謂的當下性其實也是一層表皮,是一種接近觀衆的方法。

《長安的荔枝》的核心表達遠不止於此。它講的是唐朝的命運。通過運荔枝這一件事,以小見大,讓觀衆看到唐朝的必然結局。

電影裏有一個鏡頭很有巧思,最後,沒有拍宴會盛況,沒有拍人物,而是聚焦於一盤荔枝,一盤堆放在各種水果中間的普普通通的荔枝,貴妃的手伸出又收回,甚至都沒碰它。

這種表達也是有當下性的。

就像《封神第一部》改掉了紅顏禍水,拿走了把一個朝代的命運推責在一個女人身上的傳統表達,寫出了紂王的貪慾和野心。

《長安的荔枝》這個鏡頭也在提示,想喫荔枝的是貴妃嗎?貴妃真的有那麼重要嗎?

荔枝背後,顯然是以男性爲主宰的權力的爭鬥,楊國忠和魚朝恩兩派勢力一個想讓荔枝送成,一個不想讓送成,他們都在爭寵、爭權,而聖人,或許是在測試皇權的掌控力,荔枝,貴妃,都只是道具罷了。

苦的是底層百姓,是李善德這樣的小人物。

最後,他邊喫着荔枝邊流淚,這淚裏,包含了太多東西,有不公,有辛酸,有惋惜,有幸運,有諷刺,還有無力、無奈。

只能說,時代浪潮下,你我皆浮萍。這是一種恆久的當下性。