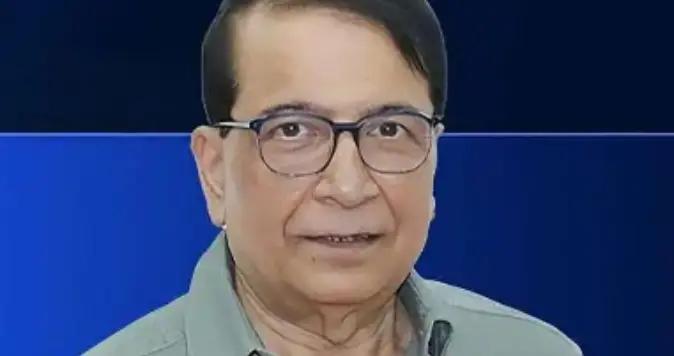

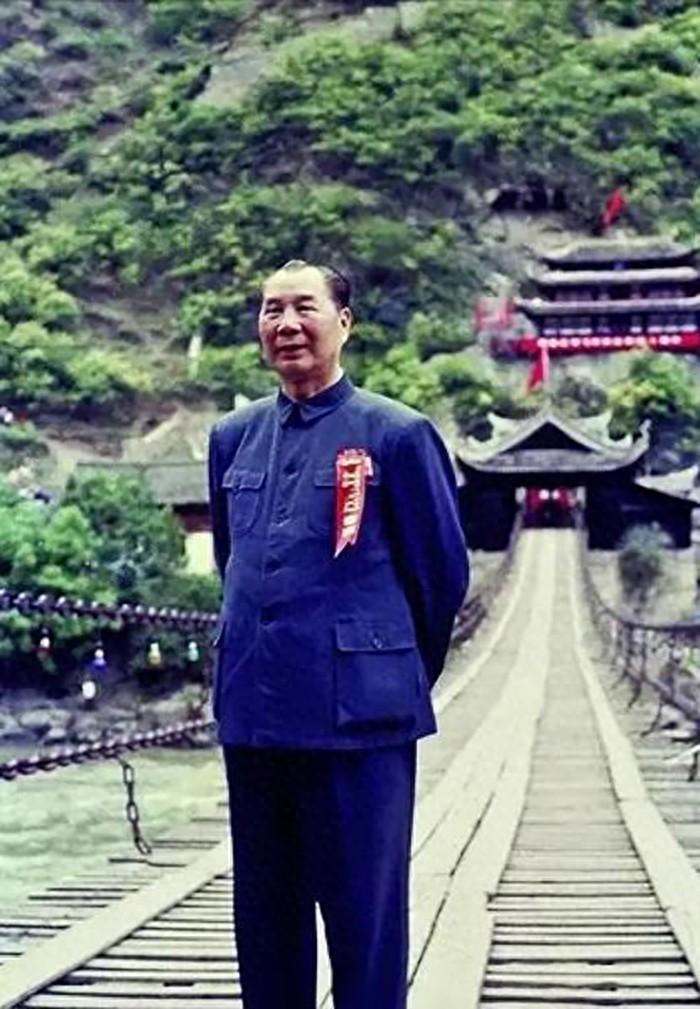

1986年,白髮蒼蒼的楊成武將軍再次踏上瀘定橋。冰冷的鐵索在風中低吟,大渡河的激流在腳下咆哮。他扶着冰涼的鐵鏈,渾濁的雙眼望向洶湧的河水,聲音哽咽而蒼涼:“二十二個勇士,二十二個戰友啊!咋就就剩我一個,你們都在哪裏啊?”

1935年5月,中央紅軍深陷絕境。身後,薛嶽率領的十萬中央軍精銳如影隨形,步步緊逼;眼前,桀驁不馴的大渡河橫亙如天塹,濁浪滔天。更致命的是,對岸四川軍閥劉文輝、劉湘的部隊早已嚴陣以待,憑藉天險構築了堅固的防線。蔣介石的算盤打得山響:“要朱毛成爲石達開第二!”

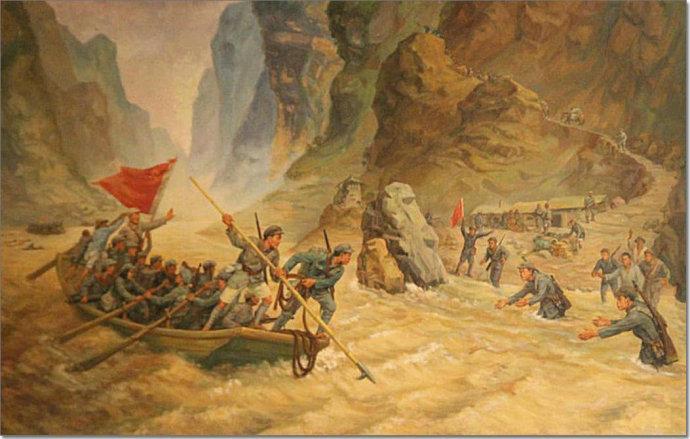

紅軍手中僅有的幾隻小船,在安順場勉強渡過了紅一師。然而,三萬紅軍主力要依靠這可憐的幾葉扁舟全部過河?時間不等人,追兵已迫在眉睫。渡船成了絕望的瓶頸。毛主席、朱總司令等人徹夜未眠,在地圖前反覆推演。

最終,一道電令帶着決絕的希望發往紅四團:不惜一切代價,奪取上游三百二十里外的瀘定橋!這是當時紅軍唯一的生路,也是撕破鐵壁合圍的唯一可能。

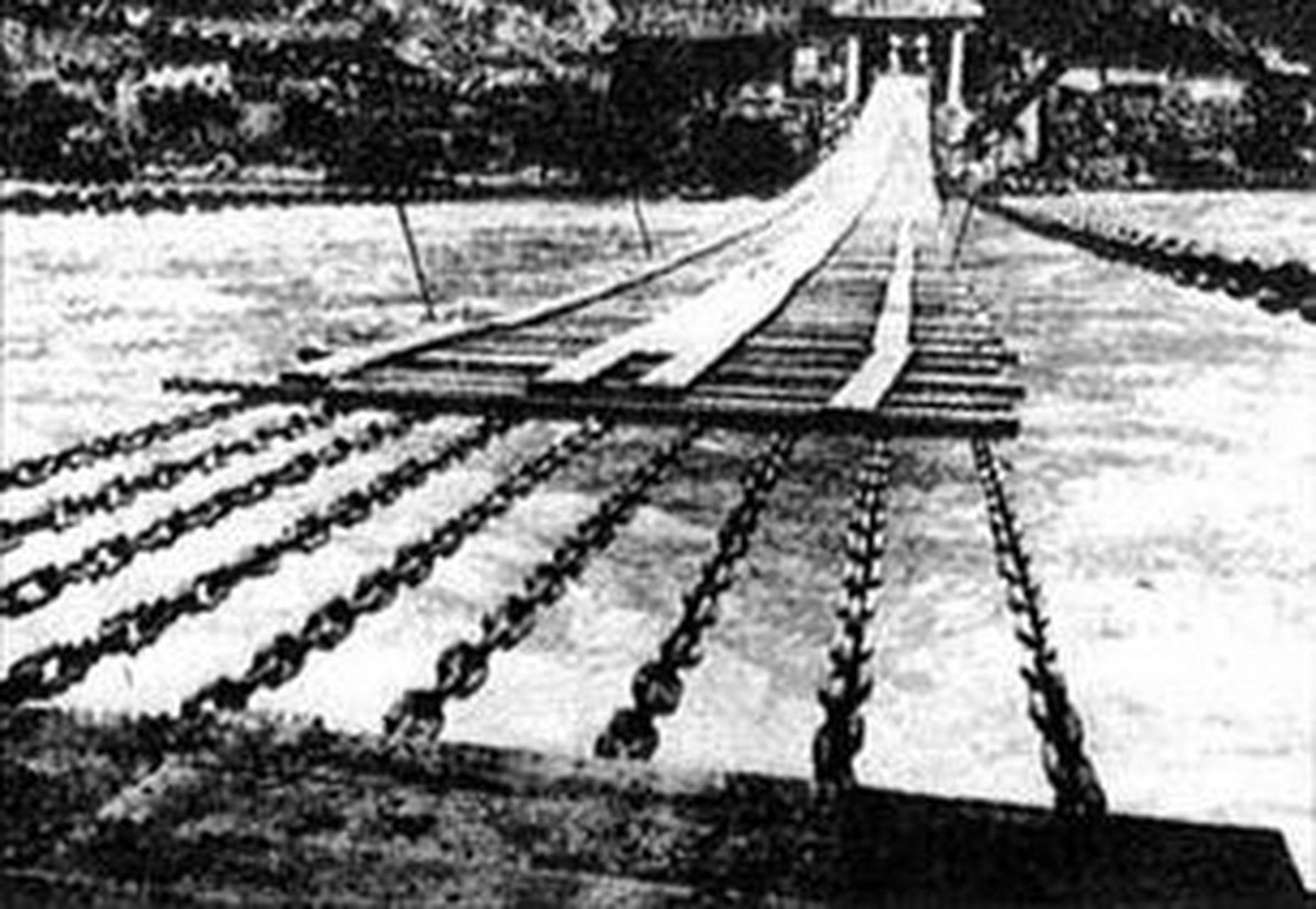

瀘定橋,這座建於康熙年間的古老索橋,此刻成了橫在紅軍面前的鬼門關。十三根粗大的鐵鏈橫跨百米的河面,橋板早已被守敵盡數拆除,只剩下光禿禿、寒光閃閃的鐵索懸在令人眩暈的激流之上。

東岸橋頭,川軍李全山團的兩個營依託山勢,構築了密密麻麻的碉堡和機槍陣地,黑洞洞的槍口死死鎖定了西岸。守敵團長李全山在回憶中仍心有餘悸:“當時認爲紅軍插翅也難飛過來。”

從紙面實力看,這似乎是一場強弱懸殊的對抗。川軍佔據地利,以逸待勞,憑藉堅固工事死守。紅四團團長王開湘、政委楊成武手中的兵力,經過長途跋涉和連續惡戰,已是極度疲憊。然而,紅軍手中握有一張敵人無法想象的底牌,就是意志與火力的極致集中。

紅四團雖疲憊,卻彙集了繳獲自湘軍等精銳的裝備,全團擁有輕重機槍超過230挺,彈藥相對充足。反觀守橋川軍,裝備低劣,許多是打不響的“啞火槍”,射程近,火力密度根本無法與紅軍抗衡。李全山在戰報中哀嘆:“(紅軍)火力異常猛烈……我部傷亡慘重,機槍火力被完全壓制。”

5月29日清晨,決定紅軍命運的強攻即將發起。紅四團指揮所裏氣氛熾熱。二連連長廖大珠,這位身材敦實、臉上帶着刀疤的猛將,“噌”地站起來,聲音震得指揮所嗡嗡響:“我們二連打頭陣!就是刀山火海,也一定給大部隊撕開口子!”

話音未落,三連連長王友才一步搶上前,毫不相讓:“政委!論打硬仗,三連啥時候慫過?這鋪橋板、架人梯的活,非我們莫屬!頭陣也得算上我們!”其他連的幹部們也紛紛請戰,爭搶這九死一生的先鋒任務。戰士們眼神灼灼,空氣中瀰漫着血性與決絕的氣息,這不是爭功,而是在爭搶爲革命獻身的機會。

楊成武和王開湘目光交匯,心意已通。最終決定:由二連連長廖大珠親自率領,從全連黨員和積極分子中精選22名勇士,組成奪橋突擊隊,負責在最前方攀索強攻。王友才的三連緊隨其後,作爲第一梯隊,揹負沉重的木板,冒着彈雨在鐵索上鋪設橋板,爲後續大部隊開闢通道。

下午四時,總攻的號角撕裂了沉悶的空氣。王開湘一聲令下,瀘定橋西岸瞬間爆發出驚天動地的怒吼!紅四團集中了全團所有的輕重機槍、特等射手和司號員,組成了前所未有的火力風暴。230多挺機槍同時噴吐火舌,密集的子彈如同鋼鐵洪流,狠狠砸向東岸敵軍的碉堡和工事。

就在這震天撼地的火力掩護下,廖大珠猛地躍出掩體!他左手緊抱冰冷的鐵索,右手持槍,身體緊貼懸空的鐵鏈,率先向對岸攀去!身後,21名突擊隊員如影隨形,義無反顧地撲上這十三條通向地獄或是新生的懸空之路。

王友才率領的三連勇士緊跟着突擊隊的腳步,他們不僅要攀爬,肩上還扛着沉重的木板。每前進一步,都要在劇烈搖晃的鐵索上,冒着橫飛的彈雨,艱難地將木板鋪向下一根鐵鏈。

不斷有人中彈,墜入腳下奔騰咆哮的怒濤,瞬間被激流吞噬,連一朵浪花都未曾濺起。但活着的戰士沒有片刻遲疑,立刻有人補上位置,繼續向前鋪設這條用生命和鮮血連接的通途。

紅軍這近乎瘋狂、不計代價的猛烈攻擊和精準強大的火力壓制,摧毀了守橋川軍的抵抗意志。李全山在給旅長袁國瑞的電報中哀鳴:“職部傷亡殆盡,火力全被壓制,瀘定橋恐難保全……”

眼看紅軍勇士已攀過鐵索中段,絕望的川軍使出了最後也是最毒辣的一招:他們將早已準備好的煤油潑在橋頭堡附近堆積的木板、稻草上,點燃了熊熊大火!烈焰沖天而起,瞬間吞噬了通往東岸橋頭的最後一段空間,形成一道翻滾的火牆,試圖阻擋突擊隊的腳步。

“同志們!衝過去!莫要怕火!這是最後的考驗!” 廖大珠的吼聲穿透烈焰和槍炮的轟鳴。沒有絲毫猶豫,他第一個縱身躍入那片灼熱翻滾的火海!火焰瞬間吞噬了他的軍裝和頭髮,但他如同浴火的鳳凰,揮舞着手中的衝鋒槍,帶着滿身的火苗,第一個衝上了東岸橋頭!

緊隨其後的突擊隊員們,包括那位被稱爲“雲貴川”的苗族戰士,也毫不猶豫地衝入火海,帶着一身的火焰撲向敵人!後續的戰士衝上橋頭,迅速撲滅廖大珠身上的火焰,他焦黑的面孔上,一雙眼睛依然閃爍着灼人的光芒。

“衝啊!衝過去就是勝利!” 西岸指揮位置上,楊成武、王開湘看到突擊隊衝入火海,心都提到了嗓子眼,他們不顧危險,衝出掩體,聲嘶力竭地吶喊助威。

這吶喊聲如同電流,瞬間傳遍整個戰場。“衝啊!殺啊!” 西岸的戰士們羣情激奮,吼聲震天,匯成一股排山倒海的聲浪,彷彿要掀翻大渡河兩岸的山巒。這巨大的精神力量,成爲了突擊隊員身後最強大的支撐。

衝上東岸的22名勇士,如同22把燒紅的尖刀,狠狠捅入了川軍的陣地。廖大珠帶着渾身灼傷,依然衝在最前,與反撲的敵人展開了慘烈的白刃戰。狹窄的橋頭堡區域,刺刀、大刀、槍托猛烈撞擊,喊殺聲、慘叫聲混雜在一起。

勇士們以驚人的勇氣和犧牲精神,硬生生在敵人密集的防禦圈中撕開了一個血淋淋的口子。後續部隊抓住這用生命換來的寶貴時機,如潮水般衝過鋪好的橋板,源源不斷地衝上東岸,加入戰鬥。守敵的意志徹底崩潰,開始向瀘定城內潰逃。

正當戰鬥在瀘定橋頭慘烈進行時,由劉伯承、聶榮臻率領的沿大渡河東岸北上的紅一師先頭部隊,經過強行軍,終於及時殺到瀘定城東側,對守軍形成了致命的夾擊之勢。腹背受敵的川軍徹底喪失了抵抗的勇氣,紛紛棄城而逃。

5月30日凌晨,瀘定橋和瀘定城完全落入紅軍手中。中央紅軍主力踏着這座用22名勇士的勇氣和4名烈士的生命開闢的鐵索橋,浩浩蕩蕩渡過了天險大渡河,粉碎了蔣介石“讓朱毛成爲石達開第二”的迷夢。

這場驚心動魄的戰鬥中,22名突擊隊員有4人壯烈犧牲,長眠於大渡河畔。他們的名字和事蹟,連同倖存的18位戰友,迅速傳遍全軍。軍委對紅四團和勇士們給予了高度評價和隆重表彰,授予突擊隊員“飛奪瀘定橋戰鬥英雄”稱號,王開湘、楊成武也受到了嘉獎。

然而,戰火紛飛,資料散佚,這22位勇士的完整名單,竟在歷史的煙塵中漸漸模糊。

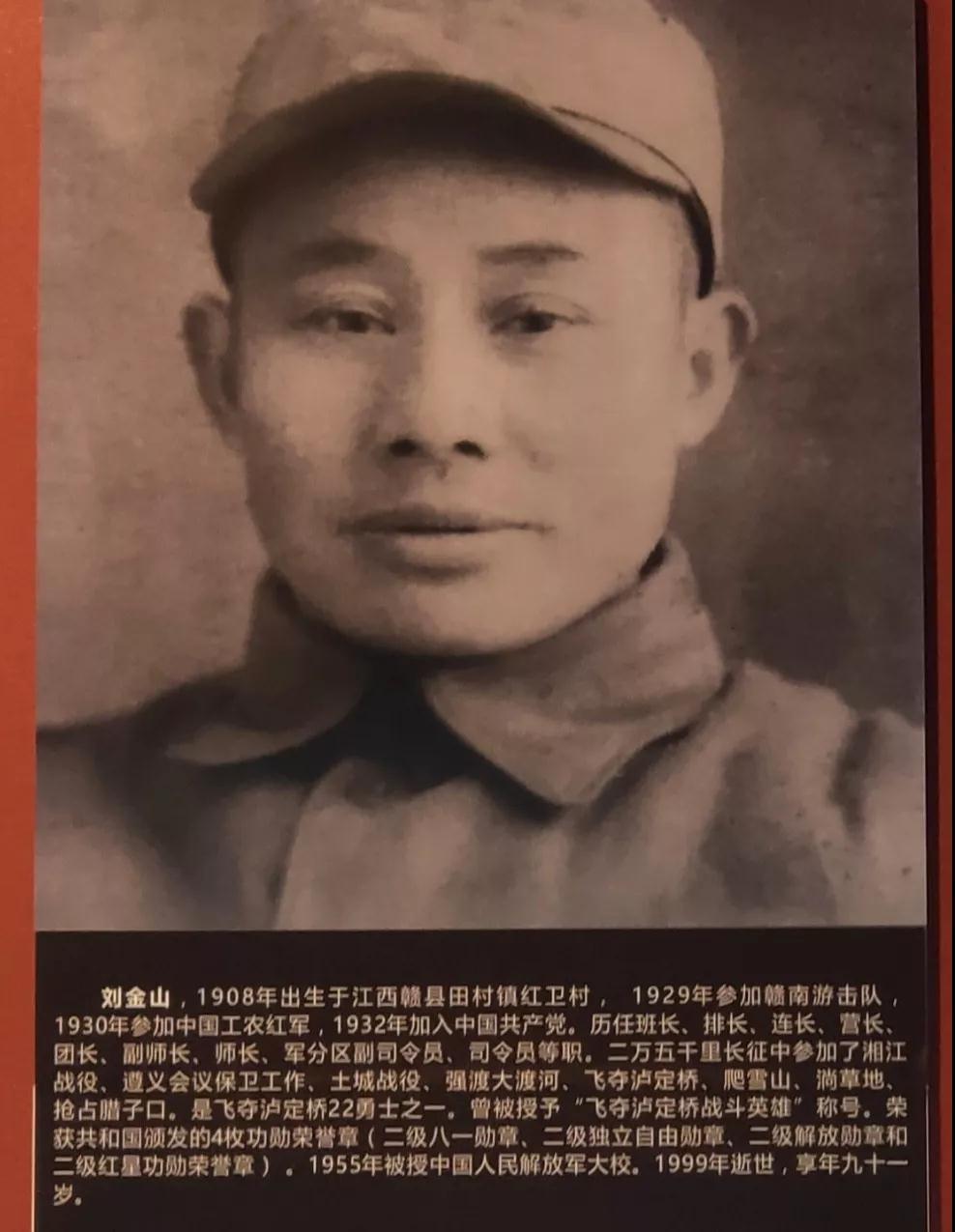

解放後,楊成武將軍始終無法釋懷,他多次試圖尋找那22位生死與共的戰友的詳細信息,但大多數人的名字和下落難以尋覓。瀘定橋頭的紀念館裏,那22根象徵勇士的石柱,很長一段時間只有廖大珠、王開湘、劉梓華、劉金山、李友林這5根刻上了名字,其餘17根,均是空白。

廖大珠,這位在火海中帶頭衝鋒的連長,在瀘定橋戰役後繼續英勇戰鬥,不幸在陝北的一次戰鬥中壯烈犧牲,將熱血灑在了黃土高原。

團長王開湘,這位指揮若定的紅軍驍將,在長征勝利到達陝北後不久,因連日高燒昏迷中意外手槍走火,英年早逝,令人痛惜不已。劉梓華則在建國後因病去世。

在已知的勇士中,劉金山的一生,如同一面鏡子,映照着那些倖存者最樸素也最崇高的精神境界,瀘定橋戰役後,他繼續南征北戰,功勳卓著。

但解放後,當組織詢問他對工作和待遇的想法時,這位戰功赫赫的老兵只是平靜地說:“能活下來,看到革命勝利,已是最大的福氣。組織上安排什麼工作,我就做什麼,絕無二話。” 他從不以英雄自居,更不願給國家添一絲麻煩。

他婉拒了組織上給予的更好待遇和更輕鬆的崗位,主動要求回到家鄉基層,在蘇州一個普通倉庫擔任主任,過着極其清貧簡樸的生活。他穿着打補丁的衣服,喫着粗茶淡飯,默默無聞地工作,彷彿瀘定橋上的驚天壯舉從未發生。

劉金山晚年常對子女說:“比起那些犧牲的戰友,我活下來,已經很知足,很知足了。” 這份歷經生死後的淡泊與堅守,正是無數無名英雄最真實的品格寫照。劉金山,這位從烈火中走出的勇士,最終在平凡的崗位上,用一生詮釋了什麼叫真正的英雄本色。

李友林是另一位留下姓名的勇士。他同樣身經百戰,建國後在民航系統工作,後轉至北京工作,晚年離休。他的人生軌跡相對清晰,是少數幾位得以善終並被記錄下來的突擊隊員。

勇士們的名字,如同散落的星辰,召喚着後來者去追尋。從楊成武將軍晚年的殷殷期盼,到地方黨史工作者、紀念館人員的不懈努力,尋找從未停止。尤其令人感動的是原瀘定縣政協主席王永模同志,他懷着對歷史的敬畏和對英雄的景仰,將尋找22勇士作爲自己後半生的使命。

他行程數萬裏,查閱海量檔案,走訪無數知情人,如同大海撈針般艱難求證。功夫不負有心人,經過長達數十年的艱辛工作,到2007年,終於確認了其中12位勇士的姓名,他們分別是:

丁本洲、丁流民、王才、王桂文、雲貴川(苗族,本名不詳)、劉大貴、劉金山、李友林、李富仁、楊田銘、趙長髮、廖大珠。

那22個撲向鐵索、衝入火海的身影,已化作民族精神星空中永恆的座標。他們的名字或許未能盡數刻於石碑,但那份向死而生的勇氣,早已熔鑄進一個民族挺直的脊樑。

歷史長河奔湧不息,帶走硝煙與塵埃,唯有瀘定橋頭那十三條鐵索,在歲月深處發出低沉的共鳴,那是屬於一個民族在至暗時刻迸發的生命絕唱,提醒着後來者:所謂生路,有時只在敢於向絕境發起衝鋒的勇氣盡頭。