第二次世界大戰期間,當太平洋上的航母戰鬥羣在鋼鐵洪流中廝殺時,在遠東戰場上,中日兩軍士兵的刺刀卻仍在進行着最原始的搏殺。這是因爲在遠東戰場,無論是中國軍隊還是日軍,火力都較爲貧弱。

日軍對刺殺的癡迷達到了令人費解的程度。當世界各國軍隊逐漸淘汰刺刀時,日本陸軍卻將其奉爲制勝法寶。他們不僅爲步槍配備刺刀,甚至給衝鋒槍、機槍都裝上了刺刀座。

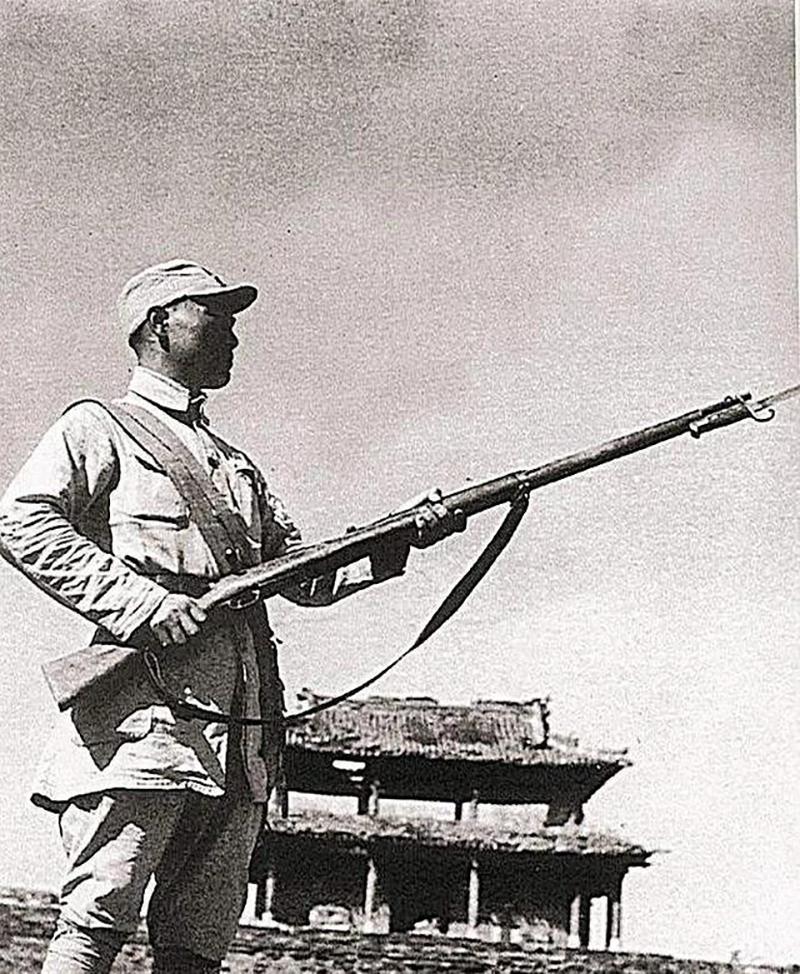

這種偏執源於深刻的戰術考量:一支三八式步槍裝上30式刺刀後全長達到166.3釐米,比中國軍隊普遍使用的中正式步槍(全長148釐米)長出近20釐米。在近身搏殺中,這20釐米成爲決定生死的距離。

日本兵工廠對刺刀製造的精度要求也極爲苛刻。30式刺刀採用優質鋼材鍛造,刀身開有血槽,刀尖設計成利於突刺的幾何形狀。每把刺刀都要經過淬火、回火等12道工序,最後在刀柄刻上“檢”字驗收章。這種精益求精的製造工藝,使得日軍刺刀在戰場上極少出現彎曲斷裂的情況。

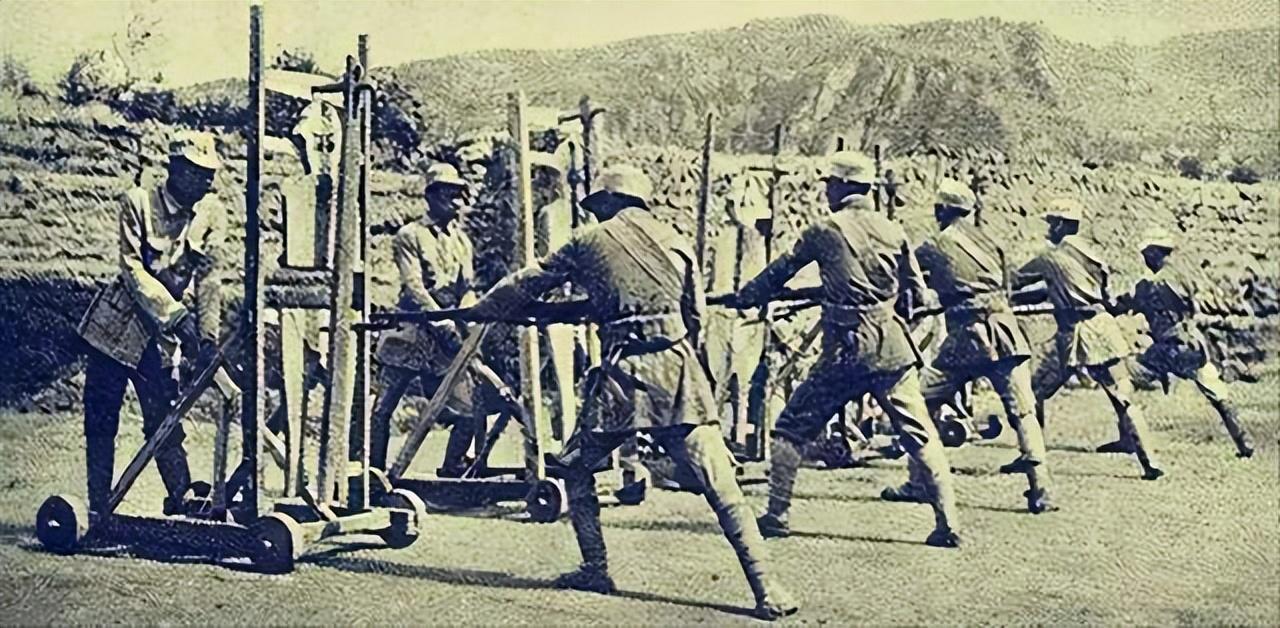

在刺刀訓練中,銃劍道的精髓也被融入日軍骨髓。新兵入伍後需接受200小時以上的刺殺訓練,從基礎突刺到複雜陣型無所不包。訓練採用極端殘酷的“死亡訓練法”,用中國平民與戰俘作爲活靶,泯滅士兵的人性。

一名侵華老兵金子安次在回憶錄中記載:通過這種訓練,士兵的刀刃能精準避開肋骨直插心臟,刺殺動作猶如機械般精確。

日常訓練中,三人三角陣是標準戰術。這種被稱爲“三銃士”的陣型要求三人背靠背站立,每人負責120度扇形區域。

1938年臺兒莊戰役中,日軍一個三人小組創造了驚人戰果:在巷戰中結成陣勢,連續刺斃七名國民黨士兵後全身而退。繳獲的日軍筆記本中詳細記載了此次戰鬥:“左突刺解決正面之敵,右側掩護擊退偷襲者,三人協同如一體”。

與之形成鮮明對比的是國民黨中央軍的窘境。受德式軍事思想影響,他們信奉“衝鋒槍加手榴彈”的近戰理念,但現實卻無比殘酷。1937年,一支德制MP18衝鋒槍造價高達120銀元,是三八式步槍的三倍。全面抗戰爆發時,裝備最好的德械師每連也僅有3-5支衝鋒槍。

更致命的是對刺殺的輕視。時任軍政部長的何應欽曾直言:“現代戰爭靠的是火器,白刃戰已無必要。”這種觀念導致新兵刺殺訓練被壓縮到不足20小時。

1938年武漢會戰中,日軍將領板垣徵四郎在觀察中央軍訓練後譏諷道:“中國兵始終擺着端槍的姿勢,這在所謂刺殺術上似乎屬於笨拙之列”。

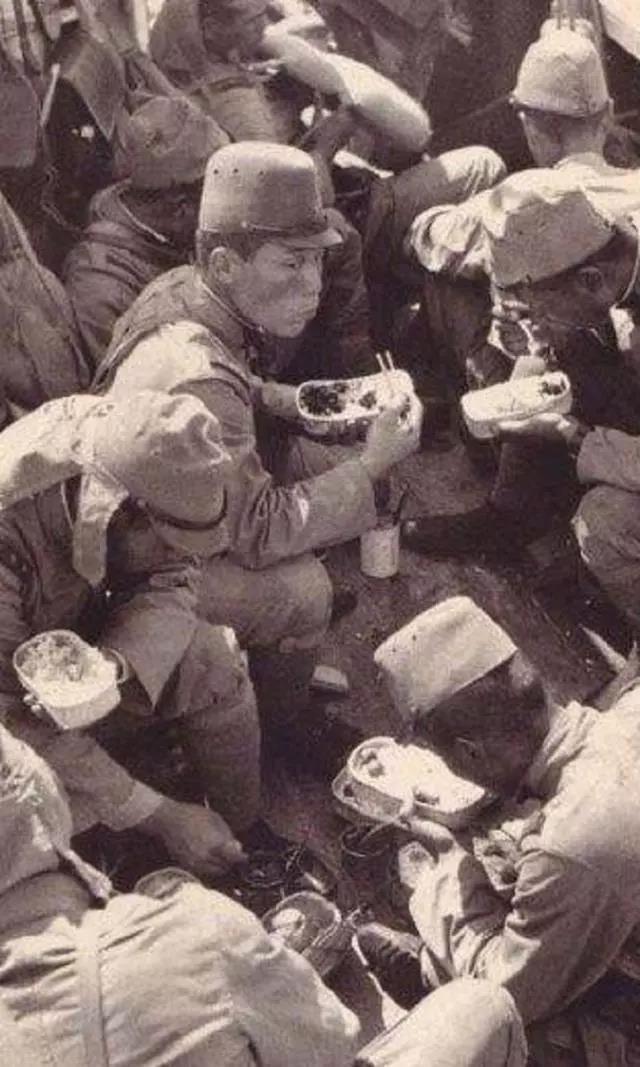

體質差距更是雪上加霜。日軍士兵每日伙食標準爲:精米660克、麥200克、肉罐頭150克、蔬菜500克及味噌等調味品,熱量高達3800卡路里。而國軍士兵每日僅有兩餐,主食是摻沙的糙米,副食只有鹽水煮青菜。

體檢報告顯示:1939年入伍新兵平均體重僅48公斤,比日軍輕10公斤以上。這種差距在白刃戰中尤爲致命,當刺刀相撞時,瘦弱的中國士兵往往被震得虎口崩裂。

國民黨軍在白刃戰中不是日軍的對手,那麼八路軍、新四軍當時在面對日軍刺刀隊的時候又是怎樣的呢?實際上,八路軍初期的白刃戰同樣慘烈。

1937年平型關戰役中,686團3營排長田世恩與日軍搏殺時,刺刀被敵兵格擋彎曲,右膀中彈後靠槍托砸碎對方頭顱才倖存。此役八路軍雖勝,卻以六百餘名老兵的生命換來1:1的傷亡比,代價高昂的慘勝。1938年懷柔沙峪村戰鬥中,全殲108名日軍的代價是自傷92人、亡50人。

這其中,刺刀短缺是八路軍的致命傷,當時我軍自營的簡陋兵工廠雖然能復裝子彈、仿製步槍,卻造不出合格的刺刀。技術員趙連城在回憶錄中痛陳:“根據地缺乏合金鋼,自制刺刀硬度不足,與日軍對刺時經常彎曲”。

1939年統計數據顯示:120師全師1176把刺刀,平均三人共用一刃;129師情況稍好,每兩人配一把。戰士們不得不揮舞大刀甚至赤手搏鬥。少林武僧出身的八路軍老兵王汝林初次白刃戰就喫大虧:“鬼子一撥,我的虎口都給撕裂了,槍給挑飛了”。

1938年黃土嶺戰鬥後,楊成武將軍在戰報中指出:“在白刃戰中長矛相當有效力,建議每個班多配一根長矛”,這個建議很快在華北各根據地推廣。

神頭嶺伏擊戰中,386旅新建部隊手持2米紅纓槍突入敵陣。紅纓槍採用白蠟木槍桿,鐵製槍頭長30釐米,末端紅纓並非裝飾,而是防止血液順杆流下導致握持打滑的血擋。

狹窄地形裏,長槍集羣突刺發揮恐怖威力,日軍驚恐地稱之爲“長劍”。在長生口戰鬥中,被俘日軍心有餘悸地供認:“你們的武器配備好,長劍厲害”。

然而紅纓槍終究是權宜之計。1939年冬,八路軍總部發布《整軍訓令》,將刺殺列爲四大技術之首,分別是射擊、投彈、刺殺、土工,自此,訓練體系全面革新:冀中軍區呂正操部率先仿製日式護具,用帆布內襯竹片製成防護服,120師翻譯日軍《銃劍道教範》,編成簡易教材,129師推廣“三三制”小組戰術,強調2打1的佯攻配合。

後來老兵王汝林回憶整訓場景:“每天訓練8小時,除了喫飯就是拼刺刀。護具裏的汗水能倒出半碗,棉衣後背永遠結着鹽霜”。訓練場上殺聲震天,戰士較勁般加練,“你刺200槍,他刺300槍,我非刺上400槍不可”。

此外,我軍在實戰中更注重配合:三人小組中兩人佯攻吸引注意,第三人突施致命一擊。這種戰術在1940年百團大戰中屢建奇功。

就在我軍拼刺技術不斷進步的同時,日寇卻如秋後螞蚱一般,逐步走向了下坡路,此時日軍的刺刀優勢也逐漸喪失。

1943年太平洋戰爭爆發後,日軍日軍甲種師團陸續調往南洋,補充的“娃娃兵”平均年齡僅17歲。新兵刺殺訓練時間被壓縮到不足60小時。與此同時,日本國內資源瀕臨枯竭:1944年鋁產量暴跌至13萬噸,僅爲計劃量的60%。日軍伙食質量急劇下降,前線部隊常以雜糧粥充飢。

而八路軍通過大生產運動實現基本溫飽,1943年陝甘寧邊區產糧184萬石,達到自給有餘。新兵體格明顯改善:1944年入伍戰士平均體重增至52公斤。

更關鍵的是技術傳承:老兵將實戰經驗編成口訣“防左刺,殺!防右刺,殺!”,在訓練場手把手傳授。

1944年8月,葛莊戰鬥中,沂水城西北的河灘上,魯中軍區1團2營與日軍展開白刃對決。偵察排長李永江回憶:“100多把明晃晃的刺刀勇猛地刺向敵人,只一個對刺,前排的鬼子就倒下了”。曾經不可一世的日軍竟出現整隊跪降,日軍戰報承認:“敵白刃戰能力已非昔比,士兵產生畏戰情緒”。

當抗戰勝利的號角吹響時,白刃戰的演變軌跡已勾勒出一部微縮的戰爭史詩:

1937-1938年,面對武裝到牙齒的強敵,中國軍人以血肉之軀填補裝備鴻溝。平型關的慘烈交換比,是農業文明對抗工業文明的泣血悲歌。

1939-1940年,當刺刀短缺成爲致命傷,中國軍人從歷史武庫中找回長矛,神頭嶺的槍林證明:戰場智慧可以化腐朽爲神奇。

1941-1945年,系統訓練與技術革新,使中國軍人最終在白刃戰中超越強敵。葛莊日軍的集體跪降宣告:刺刀鋒刃上同樣能刻寫勝負易位的歷史。

那些震裂的虎口、挑飛的紅纓、磨出老繭的槍托,共同熔鑄成冷兵器最後的戰爭史詩,在熱兵器主宰的時代裏,一寸鋼與一寸血的搏殺,成爲民族生命力的淬火儀式。當最後的刺刀收起時,它留給世人的啓示遠比刃鋒更銳利:決定戰爭勝負的,終究是掌握武器的人。