說起中國軍事崛起,大家可能第一時間想到的是改革開放後經濟騰飛、技術進步,還有軍隊現代化改革這些關鍵詞。

可你有沒有想過,這裏面還有個“隱藏功臣”——鮑里斯·葉利欽,俄羅斯第一任總統?有人開玩笑說,得給他頒個一噸重的勳章,表彰他對中俄軍事合作的貢獻。這話聽起來有點誇張,但細想還真有點道理。

葉利欽是誰?從哪兒冒出來的?

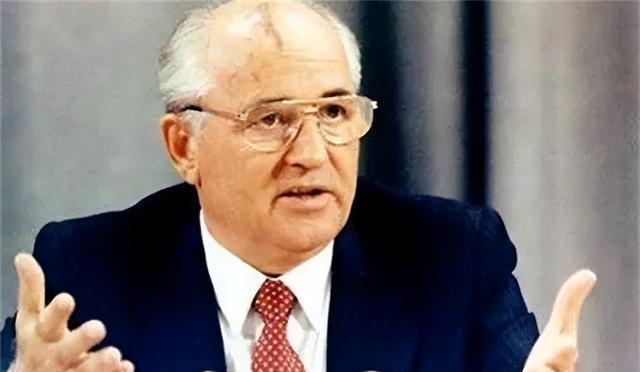

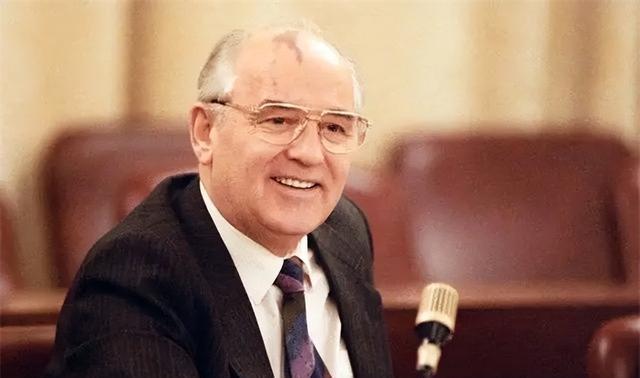

鮑里斯·葉利欽,1931年出生在蘇聯烏拉爾地區一個普通農民家庭,家裏條件一般般。他上學讀的是建築專業,畢業後幹過建築工,後來一步步爬進了蘇聯的政治圈子。1961年加入共產黨,1976年當上了斯維爾德洛夫斯克州的“大領導”。1985年,戈爾巴喬夫上臺搞改革,把葉利欽調到莫斯科,讓他負責反腐敗。可這傢伙性格耿直,1987年因爲公開批評黨內官僚作風,跟戈爾巴喬夫鬧翻了,被踢出局。

不過葉利欽不是那種輕易認輸的人。1989年,他靠着高票當選蘇聯人民代表,重新殺回政壇。1990年,他當上俄羅斯蘇維埃共和國的最高蘇維埃主席。1991年6月,他正式當選俄羅斯總統。同年8月,蘇聯保守派搞政變,葉利欽站在坦克上振臂一呼,反抗政變成功,成了民族英雄。年底蘇聯解體,他順理成章成了俄羅斯聯邦的第一任總統,掌權一直到1999年。

俄羅斯90年代:經濟亂成一鍋粥

葉利欽上臺那會兒,俄羅斯可不是什麼好日子。蘇聯剛解體,留下一堆爛攤子。經濟上,俄羅斯繼承了蘇聯的大部分家底,但也背了一屁股債。葉利欽搞了個“休克療法”,想讓國家趕緊轉成市場經濟。結果呢?工業生產直接崩盤,通貨膨脹跟火箭似的往上竄,盧布貶值貶到你都不認識。1992年,俄羅斯GDP掉了14.5%,1993年又跌了8.7%,1994年再跌12.7%。老百姓日子苦不堪言,政府也窮得叮噹響。

這時候,俄羅斯對外政策也得調整。葉利欽本來想跟西方國家套近乎,可西方沒給啥實實在在的幫助,還一個勁兒推動北約東擴,把俄羅斯擠得喘不過氣。沒辦法,俄羅斯只好把目光轉向東邊,尤其是中國。1992年,葉利欽跑去中國訪問,跟中國領導人簽了個聯合聲明,說要“睦鄰友好、互利合作”。1994年江澤民回訪俄羅斯,雙方把關係升級成“建設性夥伴關係”。到1996年,葉利欽再訪華,宣佈搞“平等信任、面向21世紀的戰略協作夥伴關係”。這關係越走越近,爲後來的軍事合作鋪了路。

中俄軍事合作:從零到爆發的起點

90年代初,俄羅斯經濟快撐不下去了,急需外匯換點救命錢。而中國呢,正好缺先進軍事技術,想讓軍隊實力更上一層樓。兩邊一拍即合,軍事合作就這麼開始了。

1992年,中俄簽了第一份軍事技術合作協議,中國開始從俄羅斯買武器。那年12月,中國掏錢買了24架蘇-27戰鬥機。這可是中國第一次搞到第四代戰機,性能甩當時中國空軍的主力戰機好幾條街。蘇-27的到來,直接讓中國空軍的作戰能力蹦了好幾個臺階,能跟西方國家的先進戰機硬碰硬了。

買的不止是飛機。1996年,中國又從俄羅斯弄來兩艘“現代”級驅逐艦,帶的是“白羚”超音速反艦導彈和“無風”艦對空導彈。這玩意兒讓中國海軍的遠洋作戰能力有了質的飛躍。1999年,中國再買兩艘改進型的“現代”級驅逐艦,海軍實力又上一個檔次。

陸軍這邊也沒閒着。中國引進了俄羅斯BMP-3步兵戰車的技術,自己搞出了04式步兵戰車。還有“龍捲風”火箭炮的技術,變成了中國的03式火箭炮,給陸軍火力添了不少底氣。

不光買裝備,還學技術

光買現成的武器還不夠,中國還跟俄羅斯玩起了技術轉讓。1996年,中俄簽了個大單子,俄羅斯同意讓中國在國內生產蘇-27SK,改名叫殲-11。這事兒在瀋陽飛機制造廠幹得熱火朝天。通過這合作,中國學到了不少航空製造的真本事,後來自己搞殲-10、殲-20這些戰機的時候,這些技術都派上了用場。

還有發動機這塊兒,中國引進了俄羅斯的AL-31發動機技術,解決了殲-10的動力問題。雷達技術也從俄羅斯那兒學了不少,後來中國國產雷達的研發也沾了光。有了這些技術,中國軍事裝備慢慢能自己造了,不用老靠着進口。

戰略合作:不只是買賣

中俄關系不光是買賣武器那麼簡單,戰略上也越走越近。1997年,江澤民訪問俄羅斯,兩國簽了個聯合聲明,說要在國際事務上多合作。同年11月,葉利欽來中國,雙方把東段邊界問題給解決了,簽了《中俄國界東段協定》。邊界糾紛沒了,軍事合作自然更順暢。2001年,江澤民再訪俄,雙方簽了《中俄睦鄰友好合作條約》,把兩國關係定得死死的。

軍事演習也開始搞起來。2005年,中俄在黃海搞了第一次聯合軍演,秀了一把兩國的軍事協調能力。後來這種演習還搞了好幾次,雙方信任度蹭蹭往上漲。

中國軍事現代化:葉利欽真幫了大忙?

葉利欽在位這段時間,中俄軍事合作對中國軍隊的現代化確實影響不小。先說裝備,蘇-27讓中國空軍有了跟西方抗衡的底氣,“現代”級驅逐艦讓海軍能跑遠海了。這些硬件的提升,直接拉高了中國軍隊的作戰水平。

再說技術,殲-11的生產讓中國成了少數能造第四代戰機的國家。AL-31發動機技術解決了國產戰機的動力短板,爲後來的殲-10、殲-20鋪了路。雷達、步兵戰車這些技術,也都讓中國裝備國產化邁出一大步。

戰略上,中俄合作還讓中國在國際上更有分量。冷戰剛結束那會兒,世界格局亂成一團,中國靠着跟俄羅斯的合作,在國際事務裏站得更穩了。

葉利欽的功過:到底咋看?

在俄羅斯國內,葉利欽這人評價兩極分化。有人說他推民主化有功,有人罵他經濟搞砸了,老百姓苦哈哈。在中國這邊,因爲中俄軍事合作這事兒,他多少有點“功勞”。所以纔有人開玩笑,說得給他頒個一噸重的勳章。

但話說回來,葉利欽也不是故意要幫中國崛起。他賣武器、搞合作,主要是爲了救俄羅斯的經濟,換點外匯喘口氣。中國不過是抓住了機會,把俄羅斯的技術和裝備拿來爲己所用,加速了自己的軍事現代化。

中國軍事崛起是個大工程,靠的不是某一個人,而是多方面努力的結果。葉利欽那會兒的中俄合作,確實給中國軍隊的硬件和技術加了不少分,讓中國在維護國家安全和地區穩定上更有底氣。不過要說全靠葉利欽,那肯定是誇張了。中國能走到今天,更多還是靠自己的戰略眼光和實幹精神。葉利欽的時代早過去了,但中俄合作這事兒還沒完,兩國在軍事、能源上的關係還在加深,對世界和平穩定也有不小的作用。