文/王怡霖

【編者按】

2024年即將走到尾聲。新舊交替之時,我們渴望停下腳步,打撈過往的故事和聲音,於喧囂中傾聽和回望,帶着沉澱後的眼睛面朝未來。

時間會給我們答案嗎?或許更多的答案藏在每個人的生命歷險中,那裏有奮鬥、遺憾與成長,有掙扎、沉思與希望。

今日頭條專注爲用戶提供優質、深度的內容,特聯合澎湃新聞共同舉辦“當我們談論2024時”年度演講,活動於2024年12月16日晚在東方藝術中心開啓。演講者張雨霏、曾美慧孜、梁永安、毛尖、王怡霖、陳年喜、方勵、姚洋,與三百位觀衆一同進行一場精神的求索,尋找共同的經驗和記憶,於不確定的時代,看見差異,也看見連接。

今日起,我們將陸續刊發講者實錄,以饗讀者。

不如你親自去做主播吧

大家好,我是王怡霖,一名大學老師。或許你們看到過“港大女博士臥底秀場直播”這樣的報道,沒錯,我就是那位港大女博士。放心,你們不可能認出我,因爲做主播後的第一課,就是學會了如何用美顏功能調節一切——縮小臉、放大眼睛、磨皮塑形,甚至調整發際線。你要問我調整了多少,我只能說,微do, 也就40%科技吧。

爲什麼寫博士論文需要臥底做主播呢?其實這並非我本意。我從一開始就遇到了入場的困境。這也源於秀場直播這個行業本身的特殊性。當我懷着雄心壯志進入公會進行參與式觀察時,我才發現,公會里根本就沒有主播。

原來運營和主播根本不必見面,只需要加一個微信,他們之間鬆散的合作關係就建立起來了。而運營也根本沒閒着,因爲負責的主播人數衆多,他們通常會同時打開多臺手機觀看直播。線下找不到主播,跟運營又說不上話,成了我做研究的第一個困境。

第二個困境是我根本看不懂直播。主播們爲了騰空升起的火箭、嘉年華笑中帶淚,觀衆也享受其中,只有我覺得困惑。看了一個月直播後,我發現秀場直播比想象中複雜得多。參與不僅僅是刷禮物,還有抽盲盒、打PK、搶榜單、幫主播升級等玩法。與此同時,直播間的對話,並不利於深度交流,大部分的時候主播會使用替代性詞彙來規避一些風險,而那些僅有的交流也指向了精準變現。主播們的身份也不穩定,頻繁更改賬號、頭像、ip,甚至有的賬號多次違規以後被平臺回收,最後只剩下一串數字,原來的痕跡消失無蹤。

轉機出現在2019年春節,我的第一位訪談對象終於跟我說了實話:你問的問題都太蠢了,不如你親自去做主播吧,這樣你就能明白我的苦了。

於是我趕緊準備起來。我做了兩件事,減肥和學歌。因爲在我的印象中,主播一定是80斤的網紅臉,也一定要有一份可以傍身的才藝。整容我肯定是來不及了,我開始瘋狂減肥,並一口氣學習了200多首網絡歌曲。我把直播間的名字都想好了,就叫,霖子會唱歌。

準備好以後,我在某招聘平臺發佈了信息。但讓我沒想到的是,信息發出不到五分鐘,我就收到了幾十條打招呼的後臺消息。這些信息無一例外告訴我一件事:想要直播可以立刻來。

原來,做主播根本不需要門檻。招聘平臺上給我發消息的工作人員,叫星探。只要成功促成一份簽約,他們可以從中獲得至少200元的提成。

去公司的那天,我特意做了髮型和美甲,帶齊了能證明我博士生身份的所有材料,包括港大學生證、開題報告和研究同意書。然而,這些都沒有用上。公司位於成都某商場旁的一座高層寫字樓,一位自稱經紀人的工作人員接待了我。他沒看我遞上的資料,而是直接遞給我一份演藝合同,告訴我只需按時開播,每天四小時,一個月25天,合同就能簽了。就這樣,我倉促簽約,異常順利地當上了主播。

王怡霖的直播間。

貼錢”上班的底層主播

做主播的第一個月,我就感受到了這個行業的殘酷。跟我對接的運營在得知我並不是來賺錢以後,就不再積極。我被安排在一間幾乎被廢棄的房間直播,房間毫無裝飾,麥克風常常沒聲音,網絡也很卡。而其他女孩的直播間則裝飾得五彩繽紛,有Hello Kitty和火烈鳥的擺件,還有漂亮的沙發,更多的打光燈以及更高級的聲卡設備。

不平等從簽約的那一刻便悄然開始。公司的大主播得到的支持遠遠超過我們。他們有專門的團隊負責設備調試、視頻製作、直播效果把控,甚至有專人照顧他們的日常生活。有一次,我和公司最紅的主播一起乘電梯,我根本沒有資格與她交談。她擁有專屬的直播空間,公司特意爲她拉了一條專用網線,她身後總跟着一大羣助理,顯得格外耀眼。

而底層主播則完全不同。

和我一起進公司的有五個人,最小的只有18歲,他們都不是本地人。他們最迫切的就是儘快賺錢來支付在新城市的生活費用。然而簽約後,我們很快意識到:經紀人完成了招聘任務後,就把我們給放棄了。

直播起步異常艱難。沒有公會的扶持,我們的直播間常常只有5個人。就算連續播4-5小時,收到的禮物也不過100元。我們只能從中拿到20%-50%不等的分成。我們經常是“貼錢”上班。

這個時候我們也得想想辦法,於是我們試着調整直播的時間和內容。我們中有的人開始在家直播以延長直播時間。但由於通宵過度勞累,其中一位女孩因心肌炎倒下,她成爲我們中第一個退出的人。

我們還嘗試了PK,雖然我們不願意打PK,因爲這樣輸多贏少,每場都要接受懲罰:下蹲、打屁股、畫臉、轉圈、膠帶封嘴、對着屏幕噴水……這些我們之前從未想過的懲罰,成了每天的“常規操作”。雖然直播間逐漸熱鬧起來,直播等級和禮物也開始增加,但痛苦也與日俱增。

開播變得讓人恐懼,因爲這意味着沒人,意味着我們必須去PK,去蹭流量。大部分禮物報酬來自輸掉PK後的“醫藥費”。然而,這不是硬性規定,很多時候,我們做完50個下蹲,腿都發抖,卻沒有收到一朵玫瑰花,令人心灰意冷。

有主播就開始在羣裏感嘆,如果有大哥守護就好了。對於底層小主播來說,大哥指的是那些能爲她們撐起直播間的人。秀場直播本可以通過展示才藝或玩遊戲等方式賺錢,但底層主播太難獲得流量,才藝無人問津,只能一次次改變直播內容碰碰運氣。在這種規則不明確的環境中,找到大哥,爭取他們的支持,成爲了一條捷徑。

許多普通女孩進入直播行業時,懷揣着成爲明星、網紅、賺大錢的夢想。我記得一位主播的朋友圈簽名寫着:“越努力越幸運”。然而,簽約後她們才發現,自己已經被捆綁到成功的另一頭。

她們的保底金隨時可能取消,合同中有小字條款允許公會更改條款,這些我們當初沒注意到。簽約時看似簡單的十分鐘,實際上意味着與公會捆綁3年且自動續約。除非180天內不直播,否則無法解約。對於那些依賴直播生存的底層主播來說,解約的代價實在太大了。

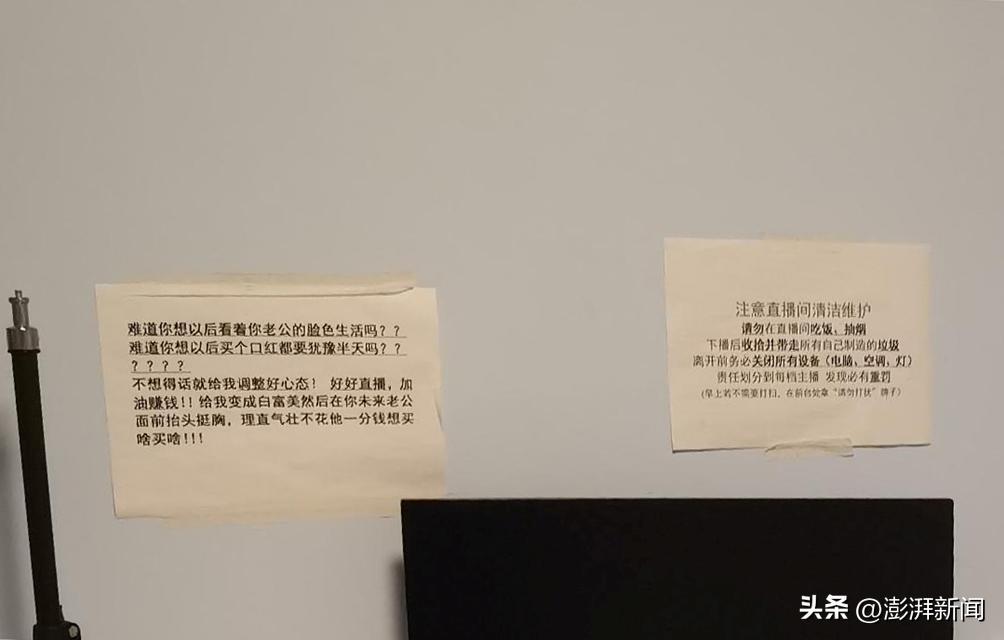

直播間內牆上貼的內容。

大哥與“三爽原則”

我必須承認,我之所以能夠繼續直播,是因爲我在第27場直播的時候遇到我的第一個大哥。他在我7個小時的直播裏,貢獻了1357.5元裏的1000元。

我們的相遇充滿戲劇性。我在和一個男主播PK時,他要求輸掉比賽的我用鞋底抽50下屁股。我當然不願意。這時,那個男主播私信我說,我這個大哥有實力,你要不抓住機會,肯定會後悔。敢不敢玩,一句話。我想了想接下了挑戰。其實我有個私心。我想如果是別的底層主播肯定會接下這個挑戰。我想完整體驗他們的生活。打就打。然而在打完50下屁股以後,我坐在座位上有些愣住了。

這時,直播間突然出現一個觀衆,他迅速地關注了我,接着連續刷了10輛跑車,每輛100元。他後來告訴我,支持我的第一個原因是,他認定我是一個新主播。他說我在PK後露出的那幾秒鐘的難過表情讓他認定,我還沒有被這個行業所污染。第二個原因是,他看到我已經直播了7小時,數據卻很差,這激起了他的保護欲。第三個原因是他後來在得知我身份以後告訴我的,因爲我的名校博士身份,他覺得支持我,挺有面子的。

主播們拼盡全力想留住大哥,期待他們的守護,而大哥們也不傻,其實也在不斷評估主播的表現:是否稚嫩、是否努力、是否忠誠,是否能給他們帶來面子。這種微妙的關係讓他們之間的互動充滿了競爭和不確定性。

在許多平臺推出的用戶激勵體系中,消費足夠多的金錢就能實現“身份再造”。普通觀衆通過持續的投入,可以從“貧民”躍升爲“騎士”、“伯爵”、“國王”甚至是“超級帝王”。每獲得一個新身份,他們就能解鎖更多平臺功能,享受炫酷的入場動畫,購買限定禮物的特權。通過大額消費,這些普通人瞬間變成了平臺上被爭搶和仰慕的對象。然而,這種虛榮的滿足感卻是短暫的,平臺會每月進行重新評估,若沒有持續消費,“貴族身份”便會消失,虛榮也隨之而去。

在我全職直播的六個月裏,我有過三個守護大哥,他們有一些共同的特點。他們的工作時間比較靈活,要麼出差,要麼工作中有很多空閒時間,所以直播成爲了他們消磨時間的方式。大哥們的收入多依賴於績效或回款。收入通常有滯後性,這讓他們收到款的時候就像天降大獎。

他們來自各行各業,但是他們都是各自階層的邊緣人。他們中的一些人其實並不富裕。他們愛面子,渴望通過直播獲得存在感,尤其喜歡抽盲盒,因爲這讓他們能夠以小博大。

一位大哥曾告訴我一個“三爽原則”:第一重快樂是抽到從未得到的獎品;第二重快樂是把獎品送給心愛的主播;第三重快樂則是在關鍵時刻送出禮物,讓主播感動,並讓其他男人看到自己爲主播做的事。

他們希望自己的人生也能像抽獎一樣,輕鬆獲得大獎,但現實卻是殘酷的。幾乎沒有人能夠真正通過以小博大獲勝。充值的財富最終只會加速消耗,身份很快就會消失。當他們的生活陷入困境,他們開始向主播借錢,從平臺貸款,對失去的財富感到悔恨,甚至有時候變得歇斯底里。

最終,我在直播六個月後選擇停播。

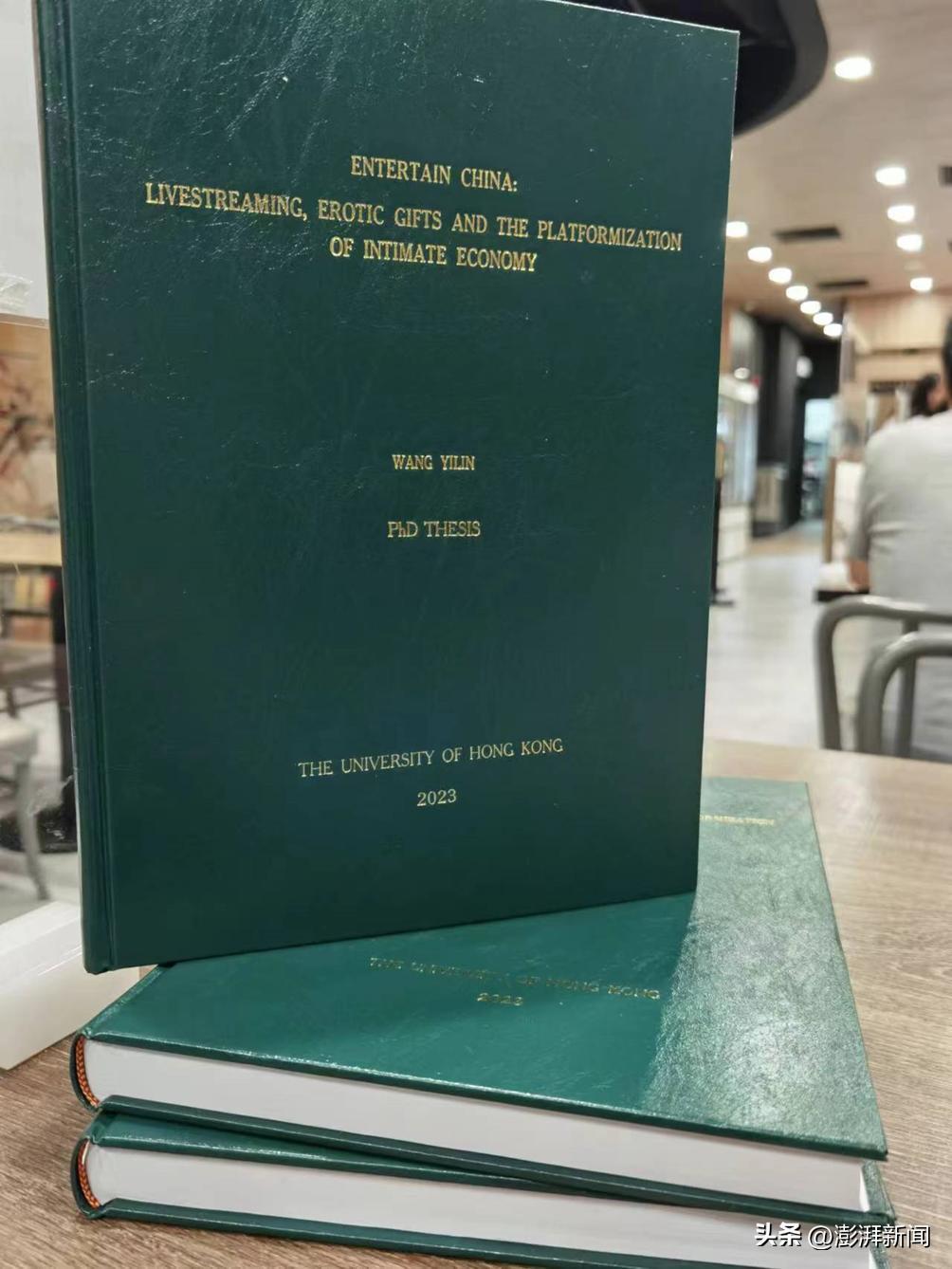

王怡霖的博士論文。

“光鮮亮麗”背後的痛苦與代價

我停播的另一個原因是,我希望能和許多在直播中遇到的主播見一面。沒有親自做主播,我們或許永遠不會有交集。可以說,她們的出現,改變了我對女主播這個羣體的許多看法。

這裏有三位特別的主播,我想講講她們的故事。

第一位主播是一位高危截癱的殘障人士。她12歲時患上嚴重的風溼性關節炎,導致下肢壞死,癱瘓在牀。我們通過PK相遇的時候,她委婉地告訴我,能不能用嘴巴可以完成的成語接龍或唱歌來替代一些別的懲罰。她說,很多人稱她爲網絡乞丐,但她不同意,因爲每一分錢都是通過PK掙來的。她喜歡直播,因爲可以遇見生活中無法接觸到的人,不再只盯着天花板。PK快結束時,我錄了屏,我希望永遠記得這段相遇。

第二位主播是一位單親媽媽。她獨自撫養兩個孩子。由於前夫的債務,她成了失信人員。她希望通過直播能儘快還清債務,給孩子提供更好的教育。因爲只有初中學歷,找工作非常困難。她只能等孩子睡了再開播。她非常拼命,甚至挑戰過連續直播18小時不下播。她知道自己無以爲報。每逢過節,她會親手做一些小喫快遞給支持者們送去。她有時也讓孩子們短暫出鏡,給大家說些吉利話。她告訴我,她希望孩子知道,媽媽的工作是正當的。

我和第三位主播相識於一場長達五個月的謊言。她一直告訴我自己是上海主播,但她播得並不好。我們每天PK打發時間,她會哭訴沒有收到禮物,直播沒有希望。五個月後,當我提出想和她見面,她終於忍不住跟我說了實話,自己用外部軟件更改了IP地址,假裝在上海。她說她從來沒有來過上海,她甚至連她們那裏的省會城市都沒有去過。她這樣做是爲了能夠在上海這樣的大城市獲得流量。我最終去她的家鄉見了她。在分別的時候她告訴我,真羨慕我想去哪兒就能去哪兒,而她只有通過更改地址才能實現。

直播並不輕鬆。長期熬夜,長時間說話,在高分貝的噪音中工作讓我們的身體出現了各種各樣的問題。就連我也感受到了視力和聽力的衰退,患上慢性咽炎,失眠,脫髮。

直播行業的工作強度和身體壓力常常被外界低估。一位主播在朋友圈發了這樣一個帖子,她說:“日落燈的用處是掛吊瓶。”這句話一度讓我非常難過,也讓我更加清楚地認識到這個行業的困境。

一些主播在面對直播瓶頸時,會選擇一條極端的道路——整容。手術後,她們的臉上佈滿繃帶,身體腫脹,不得不暫時停播。她們很多人到最後也會換號。因爲許多男性觀衆會認爲成熟主播並不值得支持,他們不想成爲直播間的“接盤俠”。

我才意識到,原來“成爲主播”和“成爲網紅”是兩種完全不同的邏輯。網紅通過積累粉絲和影響力來變現,而這些底層主播則很難擺脫“灰色”和“污名”的標籤。

更爲殘酷的是,這一切背後往往隱藏着許多“被遮蔽的祕密”。許多時候,她們的收入並非完全來源於才藝或觀衆的支持。在這個行業“光鮮亮麗”的表面下,是充滿血汗和隱祕代價的生態。屏幕上炫酷的禮物特效,背後可能是主播們付出的身心健康、與社會的脫節、不斷的情感與金錢糾葛,以及無數難以言說的痛苦。

我認識的許多主播,初見時只有二十歲,滿懷着對直播行業賺快錢、成名的幻想。但幾年過去,她們失去的遠遠多於獲得的。一些主播爲了緩解壓力常年靠藥物入睡,許多人陷入情緒問題的困擾。收入的不穩定讓她們每個月最大的壓力是償還各種微型貸款。更令人心痛的是,他們中有些人坦言自己已無法進入正常的親密關係。依賴男性觀衆的支持謀生,最終卻變得極度厭男,這種矛盾幾乎成了她們職業生活的常態。

我的這個研究持續了2年半。我做了6個月的主播,完成了109場直播,打了496場PK,訪談了43個直播相關人員,跨越8個平臺,5個省。

2024年我跟中國人民大學的董晨宇老師在合寫一本秀場直播的書;我們也完成了兩篇學術文章的初稿。然而這些真的能夠讓我們足夠了解他們嗎?

我們注意到,這個行業在我們還未完成書寫的時候又發生了新的變化。

爲了避免違規,一些主播被要求僞裝成機器人。他們只通過動作來回應觀衆的打賞,不允許隨意發言。交流被最大程度限制。

越來越多的男主播也加入到了這個行業。我曾看到一位穿古裝的男主播,每當收到大禮物就跪下作揖,喊着“恭迎娘娘回宮,小的給您請安了”。

我很想問問這些主播他們內心真實的感受。

平臺在快速發展,秀場直播生態也在不斷變化,而主播們在其中被動或主動地參與,塑造了一個複雜而矛盾的行業格局。秀場直播的問題不容忽視,但更重要的是理解其中的複雜性——看見具體的人、錯綜的關係,以及光鮮背後被掩蓋的真實。面對這個行業,我們需要的不只是批評,而是更多的理解與實際行動。

或許在2025年,我們可以推動平臺制定更公平透明的規則,保障主播的基本權益;通過真實的研究和報道,呈現行業的複雜生態,減少偏見;爲那些希望轉型的人提供幫助,支持他們找到新的方向。這些行動也許無法徹底改變行業現狀,但它們至少能夠爲主播們帶來更多的選擇和希望。

謝謝大家!

(實錄內容經修訂後有刪節)