每經記者:宋欣悅 每經編輯:蘭素英

DeepSeek如同一尾活力十足的鯰魚,正在打破原本相對穩定的AI市場格局。

1月11日,DeepSeek正式發佈官方App並上線iOS與安卓應用市場。1月20日,DeepSeek悄然開源了推理模型DeepSeek-R1。

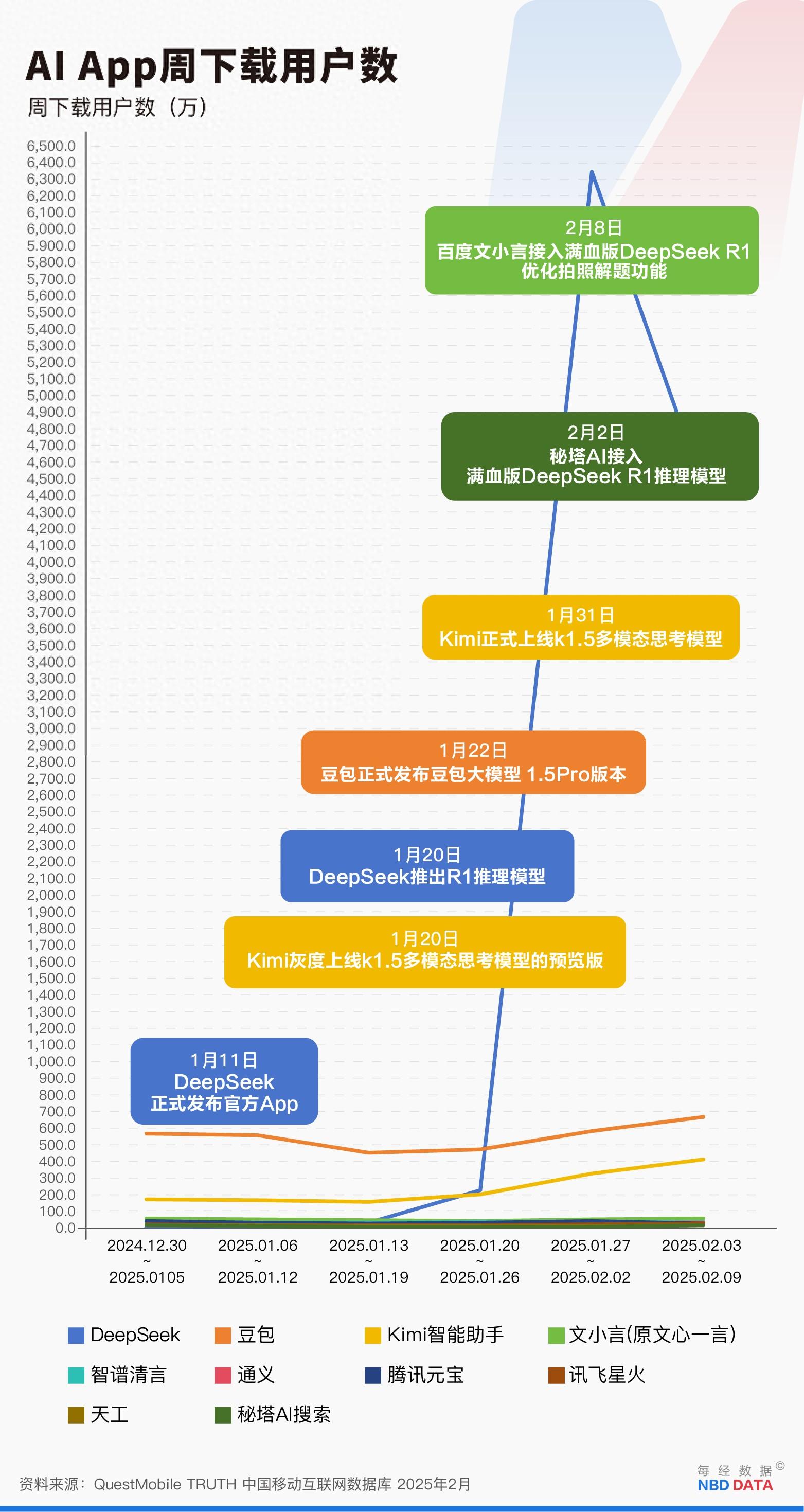

《每日經濟新聞》記者(下文簡稱“每經記者”)從數據分析平臺QuestMobile獨家獲得的最新數據顯示,從上線以來至2月9日,DeepSeek App的累計下載量超1.1億次,周活躍用戶規模最高近9700萬。其中,1月20日至1月26日,DeepSeek App周下載量達到226萬次。次周,下載量則直接飆升至6300萬次,環比增長超2700%。

更重要的是,DeepSeek幾乎沒在營銷上投入一分錢,就取得了如此強勁的表現。

而與DeepSeek幾乎同一時間推出新模型的Kimi似乎正淪爲“配角”。QuestMobile數據顯示,1月20日至1月26日,Kimi周活躍用戶規模環比增長不到28%。同期DeepSeek的周活躍用戶規模環比增長超750%。

在DeepSeek崛起之前,Kimi是國內話題度最高的、來自創業公司的AI產品。不過,除了用戶體驗本身,當時外界圍繞它更多的討論也在於營銷和投流獲客。

每經記者統計移動營銷平臺AppGrowing的數據發現,自2024年3月開始,Kimi的總投放金額預計高達9億元。而這種大規模燒錢、靠營銷維持用戶增長的方式,並沒有爲Kimi帶來太多正向反饋。

同樣在花錢投流買量上毫不手軟的,還有字節旗下的豆包,曾經兩個月的投放總額預計就高達3億元。在DeepSeek爆火之前,豆包是中國活躍用戶量最高的生成式AI應用。

DeepSeek一個月總下載量超1.1億次,周活躍用戶數最高近9700萬

DeepSeek App上線後的第一週,並沒有在市場引起太大的水花。每經記者從QuestMobile獨家獲得的數據顯示,1月13日至1月19日,DeepSeek App周下載量僅爲28.5萬,遠不及豆包(452萬)以及Kimi(155.7萬)。

隨着DeepSeek正式發佈並開源推理模型DeepSeek-R1,該公司瞬間成爲科技圈、投資圈和媒體圈討論的焦點。1月20日至1月26日,DeepSeek下載量已初現增長勢頭,達到226萬次,環比增長超690%,超越同期的Kimi,飆升至國內第二,僅次於豆包。

R1的成本堪稱“白菜價”,性能卻能與OpenAI的最強推理模型o1“掰手腕”,這引發了市場對大模型算力競賽的質疑。1月27日,英偉達遭遇“歷史性”大跌,市值蒸發近6000億美元。硅谷、華爾街開始因爲這股“東方神祕力量”,陷入懷疑與恐慌之中。

DeepSeek在海外的爆火,也帶動了國內用戶對DeepSeek的好奇與試用。這個春節,DeepSeek在國內迎來了“潑天”的流量,成了年夜飯飯桌上的“下飯”話題。

1月27日至2月2日,DeepSeek下載量開始爆發式增長,以近6400萬次的下載量實現“斷層式”第一。這個數字,幾乎是同期其他國內AI應用周下載量總和的6倍。

訪問量激增,一度讓DeepSeek閃崩。這也帶來需求外溢的機會。據QuestMobile數據,1月27日至2月2日,國內其他主流AI大模型應用的平均下載量環比增長了34%。

此外,算力雲平臺也接到了DeepSeek帶來的前所未有的流量。

2月1日,國產大模型雲服務平臺硅基流動和華爲雲聯合發佈了基於昇騰雲服務的DeepSeek-R1和V3推理服務。當天,大量用戶湧入,硅基流動的DeepSeek模型API服務陷入癱瘓狀態。

DeepSeek徹底的技術開放,也成就了各大廠商部署競品的生態奇觀。

2月2日,祕塔AI官宣接入“滿血版”DeepSeek-R1推理模型。

2月8日,百度文小言也接入DeepSeek-R1模型優化了拍照解題功能,之後又宣佈將把DeepSeek接入搜索中。

2月16日,據央視新聞不完全統計,在不到一週時間內,三大基礎運營商、超過15家芯片廠家,還有包括雲服務、網絡科技、金融在內的200多家企業,以及多個手機廠商、車企和地方政府政務系統也加入其中,甚至連微軟、英偉達和亞馬遜等世界級雲計算巨頭也宣佈接入DeepSeek。

QuestMobile數據顯示,2月3日至2月9日,DeepSeek周活躍用戶規模仍不減增長勢頭,逼近9700萬。接入DeepSeek後的祕塔AI周下載用戶數環比增長了115%,週日均活躍用戶規模增長了50%。

近一年投流高達9億元!燒錢換市場的Kimi似乎正淪爲“配角”

在國內外用戶的熱情追捧中,DeepSeek的光芒幾乎掩蓋了其他大模型。

事實上,就在1月20日,即DeepSeek開源R1模型的當天,Kimi灰度上線了k1.5多模態思考模型的預覽版,但並未引起太大的關注度。

QuestMobile數據顯示,1月20日至1月26日,Kimi的周活躍用戶規模環比增長不到28%。而DeepSeek同期的周活躍用戶規模環比增長超750%。

1月31日,Kimi正式上線k1.5多模態思考模型。1月27日至2月2日,Kimi周下載用戶數環比增長63%。然而,週日均活躍用戶規模環比僅增長了13%。也就是說,Kimi未能很好地留住用戶。用戶最初被營銷噱頭吸引,卻在體驗後迅速流失。

在衆多國產AI大模型中,Kimi與DeepSeek的產品形態最爲相似的,二者都是技術驅動型“選手”——Kimi憑藉20萬漢字長上下文窗口解決長文本處理痛點,DeepSeek則以萬億參數+極致推理成本優化展現通用能力。

2月18日,月之暗面和DeepSeek幾乎同時發佈各自最新的論文,主題也是直接“撞車”,均在挑戰Transformer架構最核心的注意力機制,以更高效的方式處理更長的上下文。

在DeepSeek崛起之前,Kimi是國內話題度最高的來自創業公司的AI產品。彼時,外界圍繞Kimi更多的討論在於擅長營銷和投流獲客,小紅書、B站、知乎等都是Kimi重點投放的平臺。而如今,Kimi似乎正淪爲DeepSeek“配角”。

每經記者通過梳理移動營銷平臺AppGrowing的預估數據發現,自2024年3月開始,幾乎每月Kimi的廣告投放都達到上千萬元。其中,2024年10月和11月均在2億元以上。截至目前,預計Kimi的投放總金額高達9億元。

而這種大規模投放、靠營銷維持用戶增長的方式,並沒有爲Kimi帶來太多正向反饋。“燒錢”買用戶容易,留住用戶難。

DeepSeek-R1以及k1.5多模態思考模型推出之前的幾周,“自來水”流量還沒來之前,Kimi的周下載量、週日均活躍用戶規模均一直呈下滑趨勢。

DeepSeek的崛起,讓Kimi不得不反思其“重金投流”策略究竟是否有效。這也導致了Kimi如今最重要的一項轉變——大幅收縮產品投放預算,包括暫停多個安卓渠道的投放,以及第三方廣告平臺的合作。

陷入困境的不只有以月之暗面爲代表的AI初創公司,科技大廠同樣感受到了巨大的衝擊。

在花錢投流買量上,字節跳動的豆包也是毫不手軟。每經記者統計AppGrowing數據發現,豆包在2024年6月和2024年8月的投放力度比Kimi還要大,僅這兩個月的投放總額預計高達3億元。

事實上,在各家的投放渠道中,基本都離不開字節的巨量引擎(字節跳動旗下廣告投放平臺涵蓋今日頭條、抖音、西瓜視頻等營銷資源)。而背靠字節的豆包,更是將流量池的優勢發揮到了極致。

在DeepSeek爆火之前,豆包曾是中國活躍用戶量最高的生成式AI應用。然而,DeepSeek僅用短短一個月的時間,就讓豆包用上億元成本堆積出來的領先優勢不復存在。更爲打擊的是,DeepSeek幾乎沒有在營銷上花一分錢。

1月22日,就在DeepSeek和月之暗面推出各自的推理模型後,字節跳動正式發佈豆包大模型1.5Pro版本,稱該模型在AIME測試中的表現優於OpenAI的o1模型。

但模型版本的更新,並未能讓豆包趁熱“圈粉”一波。模型更新當週(1月20日至1月26日),豆包的周下載用戶數僅環比增長4%。雪上加霜的是,豆包週日均月活用戶規模不增反降,環比降低了4%。

免責聲明:本文內容與數據僅供參考,不構成投資建議,使用前請覈實。據此操作,風險自擔。

每日經濟新聞