7月7日,據多家媒體報道,又一羅馬仕充電寶充電時爆炸,目擊者稱非召回型號。而在前一天的凌晨,羅馬仕剛剛發佈了停工停產放假通知。

如今這場由頭部品牌及頭部供應商引發的行業“大地震”仍在持續。

上個月,因多所高校相繼發佈通知,要求師生排查並停用羅馬仕20000毫安充電寶。隨後,羅馬仕、安克創新發起相關產品召回計劃,合計超120萬臺。緊接着,民航局發佈緊急通知,自6月28日起禁止旅客攜帶沒有3C標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的充電寶乘坐境內航班。

作爲造成安全危機的源頭,上游電芯供應商安普瑞斯名下70多張電池與電芯3C認證證書被陸續標註爲暫停或撤銷狀態。

一時間,消費者人心惶惶,唯恐自己手裏的充電寶成了行走的“炸彈”。但這不只是一場行業危機,它更暴露出了電量焦慮越發嚴峻的大環境下,電池技術被困在原地,根本滿足不了行業和用戶的需求,而作爲電池容量和續航不足催生的產物,移動充電寶非但沒解決問題,反而帶來了新的問題。

技術爆發,電量焦慮“翻倍”

一面是對線上消費、娛樂的依賴和沉迷,另一面是生活工作壓力下“永不失聯”的執念,患有“電量焦慮症”的用戶們,早已成了電量的“囚徒”,一旦手機電量低於某個數值,就急切開始尋找各種充電設備。

移動充電寶行業正是在電量焦慮的背景下誕生和發展的,但在手機使用時長與重度使用場景與日俱增的現實下,用戶們的電量焦慮似乎沒有減輕。

根據艾瑞諮詢發佈的《2024年中國共享充電寶行業研究報告》顯示,從充電臨界點來看,超七成以上的手機用戶傾向在手機電量還剩10-30%的時候充電,且與2022年數據對比,越來越多的用戶選擇在電量超過20%時,及時進行電力補給,可見充電臨界點有走高趨勢。

用戶使用手機時間越長,電量焦慮越嚴重。國家統計局公佈的第三次全國時間利用調查主要數據情況顯示,互聯網使用的居民每日平均時間爲5小時37分鐘,比2018年增加了2小時55分鐘。

電量焦慮自然不全是用戶自身原因導致的。說到底,是智能手機電池的續航能力跟不上用戶用電需求的極速增長,尤其是當下AI技術的浪潮下,AI落地於智能手機,各種有用沒用的AI應用及工具運行,更加快了耗電速度。

來自AI新創公司Hugging Face和卡內基梅隆大學的研究員就AI系統執行不同任務時的耗電量進行了研究。研究結果顯示,AI產生文字的耗能比產生圖片的低,AI產生文字約需消耗0.042kWh,而AI產生圖片的模型則耗電量大增,約爲11.49kWh,大約等於給957.5臺智能手機充滿電。

如何平衡手機續航和AI功能之間的矛盾,顯然成了手機廠商們必須面臨的問題。然而,帶來電量焦慮的又何止是手機?電動汽車的續航和充電問題早已是老生常談,可至今仍沒找到成熟的方案,近兩年無人機、人形機器人、AI眼鏡等新物種又受到熱捧,站在了資本的風口上。隨着產品不斷湧現,背後的電量問題再也無法被忽視。

如人形機器人,人形機器人的續航能力普遍爲2至6小時,不僅難以實現24小時待命,而且還存在巨大的安全隱患。像春晚爆火的宇樹科技的Unitree機器人,其H1機型只搭載了0.815kWh的鋰電池,續航不足1小時。跑馬拉松時,更有不少機器人跑着跑着就動不了了。

由此問題就來了,如果這些產品普及到生活場景,用戶的電量焦慮就不單單是對手機了,依賴性越強,電量焦慮越嚴重。

電池技術被“鎖”死了?

移動電源、共享充電寶、快充技術…這些年,在電池市場上,產品、技術或商業模式的創新,很大程度上緩解了用戶的電量焦慮。當用戶習慣了出門必帶移動電源、逛街到處找共享充電寶,他們似乎也漸漸對電池“妥協”。

可是,實際上不管在哪一個領域,消費者對電池的需求仍在極速膨脹,而電池技術的發展和變化卻遠遠跟不上。

2013年,iPhone5s搭載的A7處理器的晶體管數量爲10億個。十年後的2023年,iPhone15搭載了最新款的蘋果芯片A17Pro,其晶體管數量達到了190億個。十年時間,晶體管數量漲了19倍。反觀電池,iPhone5S的電池容量爲1560mAh,而iPhone15標準版的電池容量也只有3349mAh。

即使是安卓手機,在新的電池技術的加持下,電池容量紛紛邁上5500mAh的臺階,但還是差強人意。結合小白測評的主流機型模擬測試結果顯示,手機輕度使用3小時後平均剩餘電量爲61.1%,重度使用5小時後僅剩餘13.1%。以10小時爲假設,測算可知單日所需電量爲7532mAh,電量缺口仍較大。

再比如手機電池的壽命,一般而言,手機電池通常有 500-800次完整充電循環的壽命,大約是 2-3年。而用戶的換機週期越來越長,據研究機構Techlnsights稱,2023年全球智能手機換機週期拉長到了歷史最高的51個月,不少用戶仍在使用四年前發佈的機型。

當手機電池健康度明顯下降,用戶不得不面臨更大的電量焦慮,尤其是冬天,可能需要一天兩充。

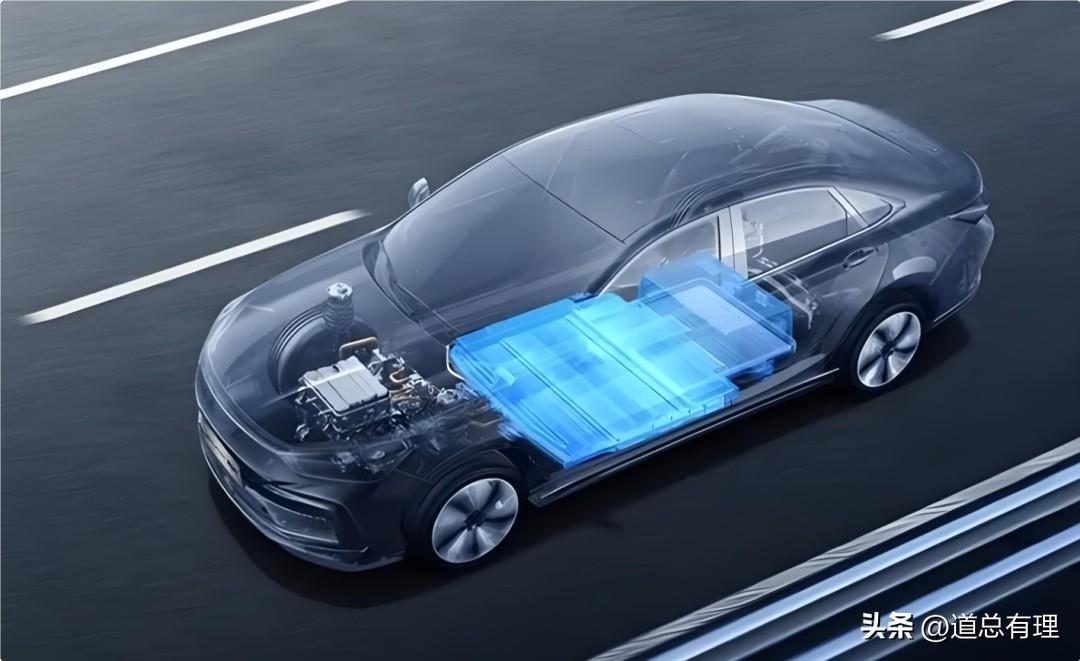

相比手機,用戶對電動汽車續航、壽命、安全等方面的要求更高,這也驅使車企不停地提升電池能力。不過,車企不斷堆砌電池容量,續航能力從當初的200公里一路“卷”到現在的1000公里,但數字的攀升未能緩解車主的焦慮。續航虛標,氣候環境讓電池續航動輒就要打上七八折,甚至五六折。

儘管固態電池代表着“續航1500公里”、“充電10分鐘”、“零自燃風險”的美好圖景,可目前全球範圍內尚未有任何一家企業實現固態電池的規模化量產。

再回到充電寶身上,作爲電池續航不足催生的產物,充電寶最近幾年越做越輕薄、越做越有科技感,功能也更加多元化,只是其技術核心仍然是圍繞閃充或便攜性,真實容量的提升較爲緩慢。

而無論是手機的快充還是充電寶的快充,所掩蓋的就是電池技術的近乎停滯。尤其是應用最廣的鋰電池,理論上能量密度已逐漸接近物理極限,現在電池技術的改進主要是在電極材料上做文章,可嘗試的結果要麼以電池壽命爲代價,要麼安全性無法保障,更有各種新概念炒作、趁機渾水摸魚。

一個更悲觀的事實是,這種停滯甚至可以追溯到十年或更久之前。

技術戰與價格戰

這場由安全事故引發的動盪,從根本上要歸咎於行業無序的價格戰。

近兩年,移動充電寶的價格不斷下探。通過對主流電商平臺的歷史數據追蹤發現,一款“羅馬仕20000mAh 22.5W快充充電寶”,在2021年時,其日常售價普遍在人民幣129元至149元區間。到了2024年底,在部分渠道,這個數字變成了69元。另外,一些白牌生產的10000mAh充電寶價格已低至30-50元。

作爲充電寶最核心的器件,一枚安全可靠的優質電芯,其成本約爲人民幣40至50元。可當充電寶的價格持續下滑,影響了廠商的利潤,廠商自然把壓力轉嫁到供應商身上。

據報道,涉事的電芯供應商安普瑞斯,把兩個批次的電芯外包給了江西某代工廠生產,而外包工廠違規替換了電池陰極與陽極間隔膜的原材料,由此導致電池正負極隔膜存在失效風險,最終引發爆炸。

據MMG發佈的調研報告,2023年全球移動電源市場規模大約爲30.05億美元,到2030年達到31.31億美元,預計未來六年年複合增長率CAGR只有1.3%。在市場越發觸及增長天花板的環境下,廠商之間的競爭逐漸白熱化,可當電池容量、充電效率等技術遲遲得不到突破時,他們或許只能打打價格戰。

而此次事件,或許不單單是充電寶行業的教訓,不少賽道也正處在價格戰的漩渦中。

比如兩輪車,長期以來,兩輪電動車一直圍繞價格貼身肉搏,如今原本處在高端市場的鋰電池電車,似乎也將要掀起新一輪價格戰,把價格往下打。尤其是有了比亞迪這個跨界者,據顯示,48V24Ah比亞迪磷酸鐵鋰價格是999元,包含充電器是1204元。緊隨其後,二輪車頭部鋰電品牌星恆鋰電降價,48V24Ah最低只要728元。

電動汽車的價格戰更是激烈。今年比亞迪接力長安汽車推動“全民智駕”,以增配不加價的方式變相挑起一輪價格戰,此後中國車企奇瑞、吉利先後接招。後來智駕熄火,可5月份比亞迪突然對旗下王朝網和海洋網共計22款車型降價,降幅在1.2萬元至5.3萬元之間,不少車企仍選擇跟進降價。

價格戰,自然也波及上游供應商,去年就有多家車企要求供應商降低價格,表示“共患難”。

大打價格戰,繼而將壓力傳遞到上游供應商,上游供應商在利潤越來越低的情況下“劍走偏鋒”,這恰恰是此次充電寶安全事故頻發的根本原因。同樣地,在兩輪、四輪電動車領域,電池技術的停滯也讓廠商無力“卷”技術,價格戰一波又一波,更是牽制住了企業的精力。一旦一些供應商也學着“偷工減料”,所帶來的將是一場更大的危機。

從價格戰迴歸技術戰,迫在眉睫,這也是解決電量需求極速增長和電池技術遲遲未能突破之間的矛盾所必需的。

只是,當市場需求的暴增,已然讓產業鏈上下游的企業們賺得盆滿鉢滿,又有幾個能潛心於電池技術的研究呢?當初鋰電池從誕生到大規模應用,花了幾乎四五十年的時間,如今新一輪電池變革又需要多久呢?