國產劇市場這些年最大的問題,從來不是演員不夠,而是劇本太慫,導演太油,平臺太急。

觀衆不是不愛看劇,只是不愛被當傻子。雷佳音拍完《長安的荔枝》,口碑像一塊被熱油炸裂的糖皮,甜是甜,但一口下去沒嚼頭。張譯那邊也不遑多讓,《以法之名》前期還算過關,結局直接崩成一張臉譜,死活要你感動,不感動你就是沒心。

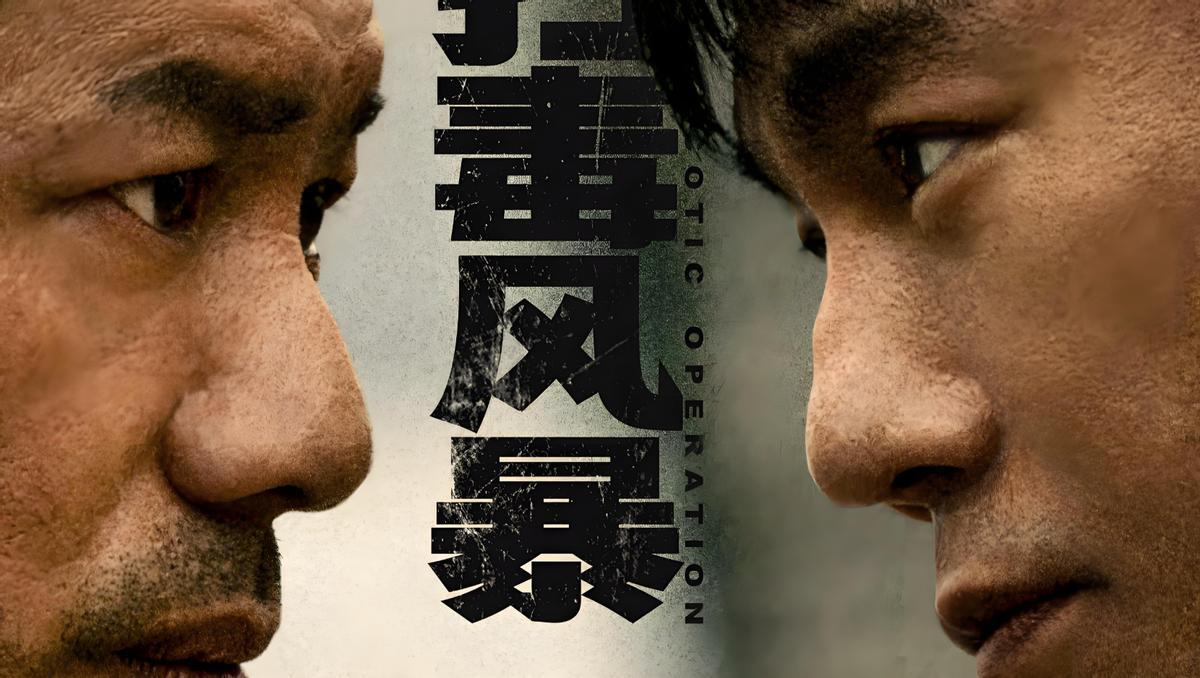

然後秦昊來了,《掃毒風暴》開局沒打招呼,直接丟下三個字:不玩花活。

你看前三集,氣味不一樣。它不急着給你整什麼“正義必勝”的口號,它反而像是站在觀衆背後,輕輕問了一句:“你真知道這個社會怎麼運轉的嗎?”

這纔是高明的國產劇。不是拍得多幹淨,而是肯髒得真實。

一場好戲,得看誰敢脫皮

這劇第一個能看的,就是秦昊和段奕宏的對峙。這倆人你隨便給一人遞一根菸,鏡頭不動,他們能盯出三分鐘的戲。

秦昊演的毒梟,沒把自己演成黑社會教父,也沒裝精神病。他像是個被日常吞掉的人,一開始不過是搞走私的小聰明,後來腦子動得太快,手伸得太遠,自己也不知道在哪個晚上淪成了“製毒專家”。

段奕宏的角色則像是一把舊刀。鈍了,但不是廢了。他演警察,不講正義那一套,講的是“還得有人去掀這層布”。他不是高舉火把的理想主義者,更像是盯着黑洞不肯移眼的人。

兩條線對着走——一個往黑裏陷,一個在泥裏爬。觀衆不是非要選邊,而是終於可以看到有人拍這種灰區。

這羣人不像演戲,更像活着

這劇最大的好處,是它不怕你認人。

張世的出場,像一聲沉悶的咳嗽,不響,但直擊肺管。他不是那種臺詞狠到飛起的老戲骨,他是靠一抬眼就讓人起雞皮疙瘩的類型。他不說話你都怕他腦子在轉什麼壞主意。

海一天演秦昊的哥哥,戲份不多,但一出場就讓人覺得這個家不會簡單。說話一半留一半,笑的時候像是背後有人拿槍抵着他。這種配角,纔是真的穩。

至於女角郎月婷——不是花瓶,不是拽姐,她就是那種你在街上走過會多看一眼的女人,但轉頭就不記得名字。她演的是現實,不是標籤。

編劇沒作死,這年頭已經算進步了

國產劇的劇本,最怕一個毛病——想哭的橋段太多,想說的真話太少。《掃毒風暴》前三集沒有眼淚,沒有鏡頭煽情,就連婚禮那場戲,也是東拼西湊地還原了90年代南方沿海的那股“臨海又臨界”的味道。

劇情沒有狗血反轉,不強灌雞湯,不賣弄情緒,反而像是在慢慢告訴你:彆着急,這纔剛開場。

秦昊那句臺詞很扎心:“在我們這裏,這不叫走私,叫貿易。”

這不是一句帥話,這是這個劇組給觀衆的定位宣言。你要想看正義的勝利、惡人的伏法,這部劇可能不讓你那麼快如願。但你想看複雜人性和制度夾縫中掙扎的生存樣本,《掃毒風暴》會給你答案。

觀衆的反饋不馬虎,評價一句頂一萬句

現在觀衆的評論,比宣傳文案真實多了。

有人說:“終於有劇不是在拯救觀衆,而是和觀衆一起掉坑了。”

還有人說:“秦昊段奕宏對戲,我連水都不敢喝,怕錯過一個眼神。”

最毒的一句是:“2025年第一部不罵編劇的國產劇。”

這就是《掃毒風暴》的底氣,不靠流量,不拼色調,只用角色和結構把觀衆兜住了。

終於有人把國產劇拉回正軌

說句可能不太好聽的真話:我們不是要求國產劇必須炸裂,我們只是希望它別再擺爛。

《掃毒風暴》沒有救世主,也沒有標準答案。它講了一個不是所有人都乾淨的故事,但它至少尊重了觀衆的智商。

在國產劇一邊倒地向“爽劇”“戀愛腦”靠攏的今天,有這麼一部用力去還原現實脈搏的劇,已經夠稀缺了。

它不是非要封神的神作,但它做到了最該做的事——不哄你,不騙你,不把你當小孩。

這一點,已經讓人想繼續追下去了。