2025年7月底,相信很多人都或多或少看到了以“武漢大學”、“圖書館”、“性騷擾”等幾個關鍵詞爲核心的相關新聞;

但對大致內容並不是特別清楚。

這其實是一個延續將近兩年的案件,其性質十分惡劣;

不光在於這原本是一件完全可以避免的“衝突”,更在於其中的“惡”,是完全無目的的、令人毛骨悚然的。

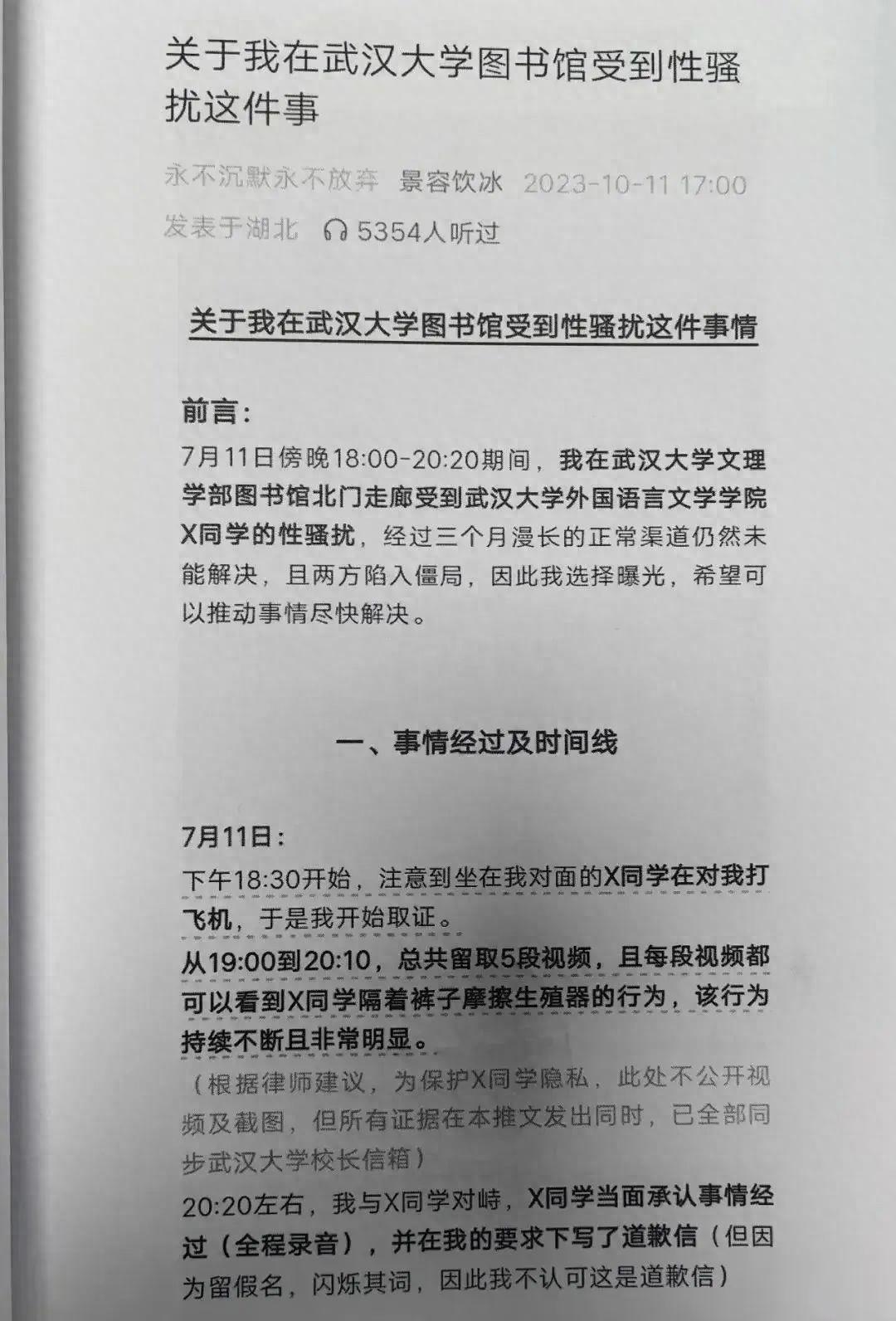

這件事情的開端還要追溯到2023年,一篇名爲《關於我在武漢大學圖書館受到性騷擾這件事》的帖子在當時引發了不小的轟動。

作者爲武漢大學碩士研究生楊景媛,其在文章中字字珠璣、入木三分地描寫了剛上大一的男生肖同學在圖書館面對着自己;

“進行了長達兩個小時的自慰”行爲,儼然一個猥瑣的“加害者”形象,而她自己,則成了“受害人”。

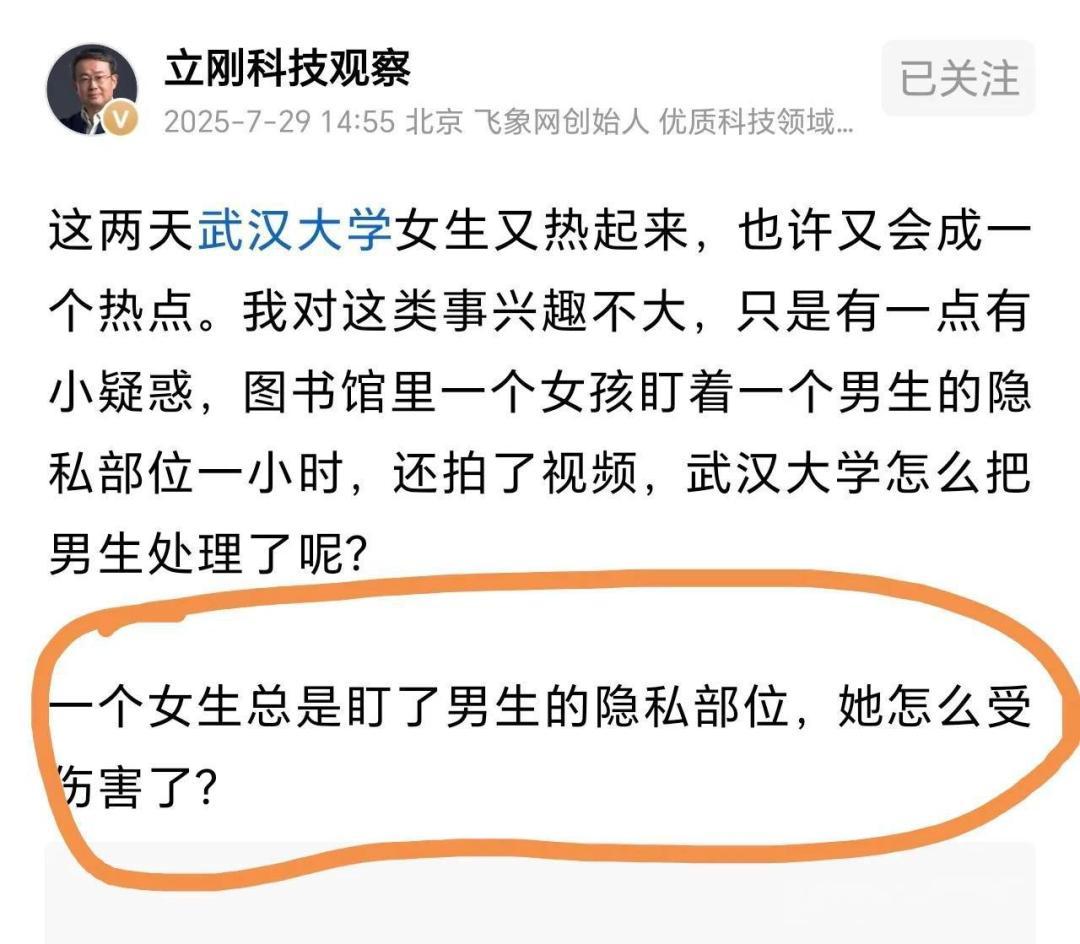

此事在當時引發了巨大爭議,輿論幾乎一邊倒的在“討伐”這位肖同學;

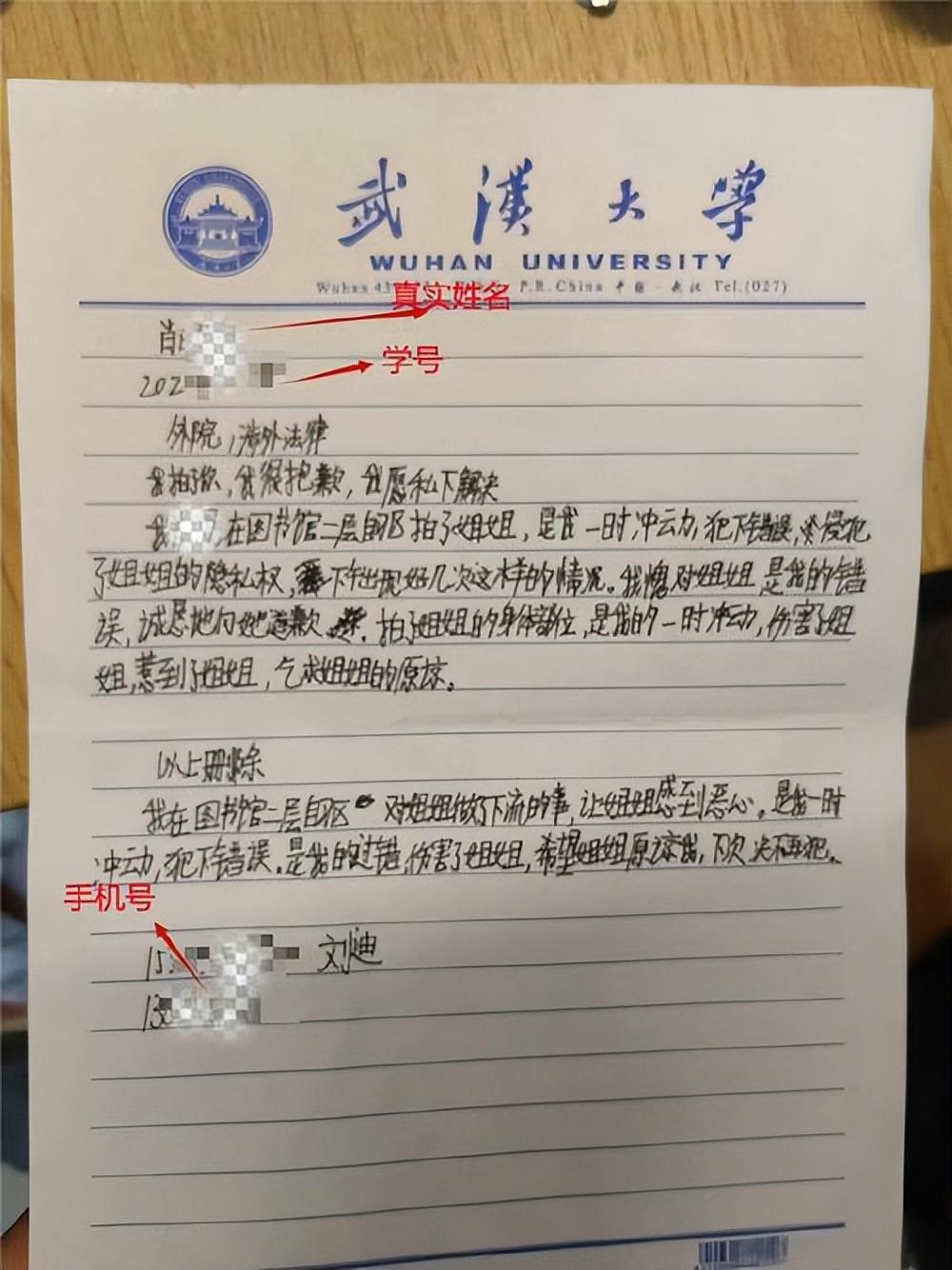

其也在楊景媛的強迫之下,寫下了所謂“道歉聲明”,這一舉動也爲他之後的悲慘遭遇埋下了伏筆。

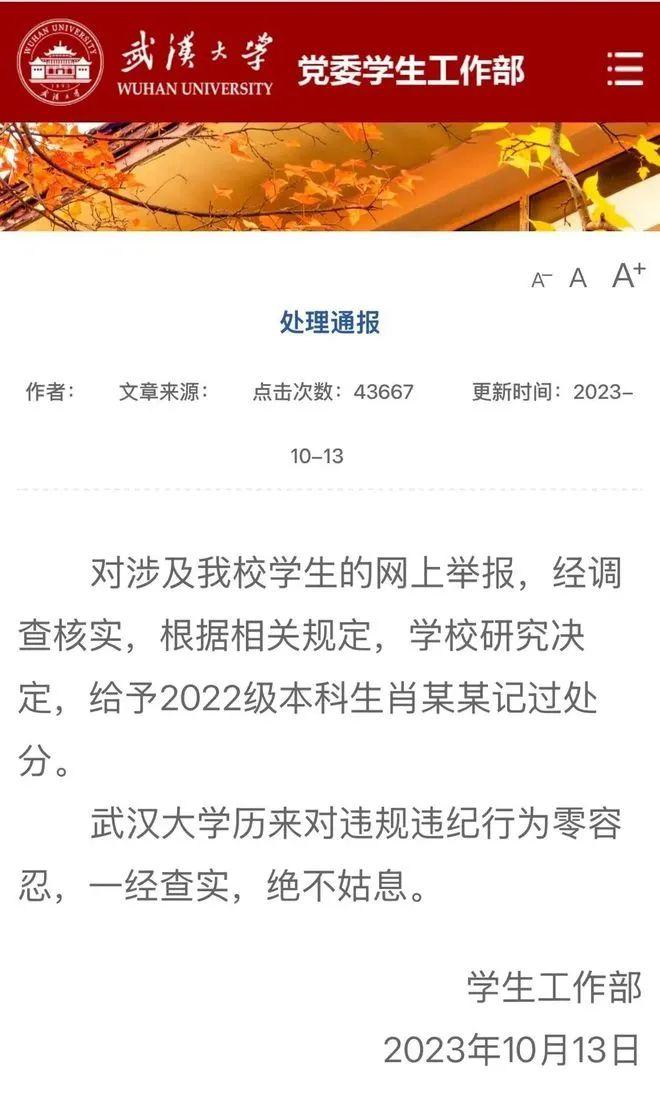

事後,武漢大學校方立刻採取行動,對肖同學進行了記過處分,以及一年之內失去評獎評優資格的處理。

事情似乎到這裏就應該告一段落了。

但其實在一開始,幾乎就沒有人發現一件事情:這個帖子發佈在2023年10月,但其中的事情是發生在7月初的。

也就是說楊景媛在事情發生之後長達三個月時間,都沒有向學校反映情況;

而是在10月份,莫名其妙的選擇在網絡上發佈一篇“小作文”來“控訴”肖同學的行爲,這種行爲似乎沒有邏輯。

終於,在2025年7月,這件事再度出現時,真相逐漸浮出水面。

法院判決,根據楊景媛自己提供的錄像,在刑偵專家和相關專業人士的判定之下,不能通過視頻認定被告人肖同學存在性騷擾行爲;

同時根據肖同學及家人提供的病例,證明其當時是下體瘙癢難耐,在隔着褲子抓癢。

因此駁回楊景媛的指控,也就是說肖同學是清白的,這個事件屬於誣告。

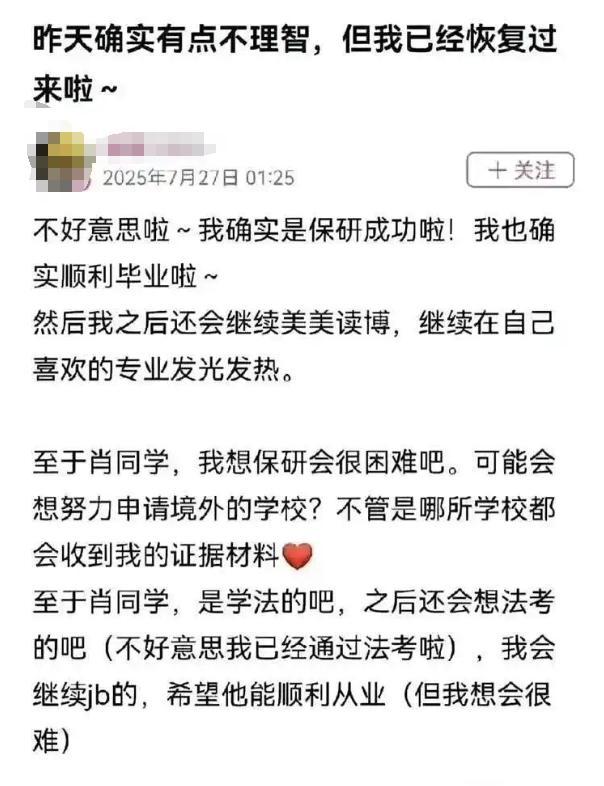

判決下來之後,楊景媛非但沒有任何道歉、悔過的行爲,反而是接着在自己的社交媒體上發佈了一段令人詫異的“宣言”:

其表示自己順利保研、畢業,之後還要“美美讀博”,語氣之輕鬆、得意,彷彿整個事件都與其無關;

對於真正的受害人肖同學,其居然號稱不管對方如何申請學位,即便是出國讀書,自己也會“繼續舉報”。

自此,“受害者”的身份已經徹底反轉,人們看到的只是一個內心毫無善念,想要將一個素不相識的人逼上絕路的惡魔。

正如心理學家班杜拉(Albert Bandura)所說,“人們不是缺乏道德標準,而是通過心理機制讓自己免於遵守它們。”

楊景媛的行爲屬於典型的道德推脫和操控型人格,在她拍的視頻中,我們可以看到,是楊景媛主動靠近肖同學進行的拍攝行爲;

而本來一件與自己毫無關聯的行爲,她卻能作爲一份被“騷擾”的證據?

更令人憤恨的是,她通過寫“小作文”,爲肖同學捏造了一個“潛在性罪犯”的身份,將自己偷拍、誣告的責任進行了矛盾轉移。

最後,還在社交媒體上試圖將自己的誣告上升爲“爲女性羣體發聲”,想要操控輿論偏向自己,發表了大篇幅的言論。

綜合這一切來說,她幾乎就是典型的操控型人格障礙(Cluster B traits),以自我爲中心,想掌控一切不利於自己的人或事。

如今,其據傳已經獲得在香港某大學讀博的機會。試想如果這樣心存歹念還是法律專業的學生,未來一旦擁有法官職位,將做出怎樣的事情。

筆者認爲,去看心理醫生纔是楊景媛最該做的事。

早在肖同學受到學校處分之後,其家人就開始察覺到不對勁:

肖同學在楊景媛的威逼要挾之下寫下所謂“道歉聲明”,初衷是爲了化解當時的尷尬;

但因爲他自幼家教比較嚴,直到上大學之前都是“家長接送,與社會幾乎隔絕”,所以他不懂得如何處理衝突和突發事件。

其母親也表示是自己“教育不當”,總是要孩子在外不要惹事,尤其是和女同學發生矛盾之後;

回家都要罰跪,這也是導致一開始事件走向的根本原因。

肖同學的家長在教育過程中存在過度規訓的行爲,這也是導致肖同學之後罹患創傷性應激障礙(PTSD)的原因之一。

美國社會學家阿莉·霍赫希爾德(Arlie Hochschild)早就已經警醒各位家長:

“當一個男孩被教育成‘不反抗’的‘好人’,他就失去了在權力不對等中保護自己的能力。”

家長的責任不僅僅是教育,更是要讓子女形成獨立人格。

該事件截止至2025年8月1日,仍然受到很多人關注。

作爲“喫瓜羣衆”,我們既應該杜絕惡性,也要讓自己和身邊的人變得強大。

-The End -

作者-木易

第一心理主筆團 | 一羣喜歡仰望星空的年輕人

圖片源自網絡,侵權請聯繫