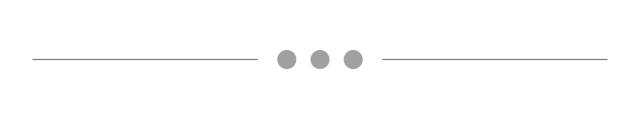

不知你們有沒有聽說過“自梳女”?

“自梳女”是明清至近代珠江珠三角地區(尤其順德中心)女性爲反抗封建婚姻壓迫,追求經濟與人身獨立而形成的特殊羣體;

她們通過特定儀式自行盤發示志終身不嫁,堪稱中國早期女性覺醒的獨特歷史現象。

這是封建禮數下女性對“三從四德”的抗爭,也是女性目睹姐妹婚後遭遇家暴、貧困,遂以“自梳”立誓永不婚嫁;

從另一個角度來看,這足以說明沒有男性,女性也能自強自立,女性長期單身也能活得精彩。

可是歷史上從未有過“自梳男”,也從未有過不需要女性,而抱團取暖的獨身男性羣體。

長期單身沒有女性伴侶的男性,會像女性不需要男性一樣自給自足,活得那麼精彩嗎?而女性對於男性來說,又意味着什麼?

關於這個問題先不回答,先來看看有趣的心理學研究;

國內外多項心理學研究證實在單身羣體中,男性會比女性體驗到更強烈的孤獨感;

比如來自德國的一項涵蓋28個國家7.7萬名50歲以上成年人的心理學研究發現:

那些從未建立長期關係的男性孤獨感顯著高於同年齡段的女性;

有趣的是,這一結論在已婚人羣中並不存在,換言之結婚之後男性與女性的孤獨感層面不存在顯著區別。

不僅是孤獨感層面顯著高於女性單身,單身男性的焦慮水平也比單身女性更高。

此外,2025年《社會心理與人格科學》涵蓋5941人的期刊研究顯示:

1、在總體生活滿意度層面,單身男性得分顯著低於單身女性。

2、在性滿意度上,單身男性比單身女性的得分更低。

3、在對伴侶的渴望度上,男性需求顯著高於女性。

這些研究都從不同的角度證實了,女性對於男性來說是一個十分重要的存在;

尤其是女性伴侶對於男性來說起着提升生活滿意度的重要作用,長期單身的男性其實也需要女性。

那麼爲什麼單身男性如此需要女性的存在?爲什麼女性對於男性來說意義非凡?

首先我們從進化心理學視角來看;

男性對女性的依賴源於繁衍的本能,人類的生殖機制決定了男性基因傳遞必須通過女性實現。

這種生物學上的不對稱性,形成男性對女性生理功能的天然依賴。

並且在原始社會中,男性擅長狩獵防禦的力量型任務,而女性精於採集編織等精細勞作,二者的協作顯著提升的羣體存活率;

這種互補性在現代社會演化爲女性的情緒感知與男性邏輯決策的平衡,因此男性對女性的依賴和需求是刻進基因裏的傳承。

此外,在原始社會中,男性往往具有更高的社會支配欲。

普遍通過競爭定位獲取相對更高的繁衍優勢,這種機制驅動着男性將女性視爲實現基因延續的核心資源,從而也加深了男性對女性的依賴。

其次,從社會期望以及家庭結構層面來看,男性對女性的依賴也是必然;

家庭系統理論裏,家庭作爲社會的最小單一人,其運轉高度依賴於男女角色的相互配合。

只有當二者的配合是良性循環時,整個家庭才能良性運作,不過這種協作在父權制度下往往被異化爲控制與依賴的共生體。

女性常常需要承擔情感勞動樞紐的作用,比如維繫親屬網絡。

維繫家庭氛圍,主導子女教育,起着相夫教子的功能,男性更多的是承擔經濟保障與規則引導的作用。

社會期望的兩性分工下,女性在生育上的犧牲並未被認可,因此於女性而言,家庭與事業無法兼得;

尤其是在懷孕之後,很多女性不得不放棄自己的事業,若她們能在職場中大放異彩,那麼她們可能也不會懷念婚姻生活的一地雞毛。

因此相對來說,男性更需要女性。

最後從情感需求的補給上來看,男性與女性差異化的滿足方式也導致了他們對於伴侶需求程度的差異;

具體表現爲在社會文化環境中,男性往往被要求頂天立地,男兒有淚不輕彈;

因此大部分男性的情感世界常被壓縮成只有自己能進入的一座“孤島”。

而本質上來說,男性對女性的情感依賴也是緩解存在性孤獨的核心方案,男性的友誼多圍繞與事物合作,比如運動遊戲;

他們往往缺乏深度的情感交流以及連接,因爲大部分男性排斥自己在別人面前表現脆弱性,而女性則更容易從同伴身上獲得共情支持與親密體驗。

其次,由於社會期望的影響,男性也需要通過女性的情感反饋以確認自我價值,女性對男性的依賴會滿足其情感成就感;

這種需求感也會讓他們提升自信程度,最後當社會規訓壓抑男性表達脆弱的傾向時,女性伴侶會成爲其唯一的情感避風港。

其實女性對男性也有着依賴,相對來說,依賴程度不如男性那般顯著;

但是無論如何,任何積極依賴的終極形態不是纏繞的藤蔓,而是並肩生長的橡樹與木棉,根脈在地下交織,枝葉在雲端致意。

-The End -

作者-觀南

第一心理主筆團 | 一羣喜歡仰望星空的年輕人

圖片源自網絡,侵權請聯繫