長期以來,學術界和產業界面臨一個共同難題:實驗室裏的突破性技術,如何真正走向市場,成爲有影響力的商業公司?

傳統技術轉化路徑依賴偶然機遇或研究人員的個人創業意願,效率極低。數據顯示,學術機構申請的專利中,僅有 4.2% 最終實現商業化。這意味着,大量創新技術因缺乏應用場景、創始團隊或清晰的商業化路徑,最終停留在論文或實驗室階段。

爲了擺脫“靠天喫飯”的局面,麻省理工學院(MIT)自 2019 年起展開了一項內部實驗——成立 MIT Proto Ventures。它不同於傳統孵化器或技術轉移辦公室,而是一個“研發創業工作室”(R&D Venture Studio),核心目標是系統性發掘並孵化被忽視的硬科技項目。

經過 5 年實踐,MIT Proto Ventures 認爲其模式已足夠成熟,並將方法論、流程和經驗整理成《The R&D Venture Studio Playbook》,並公開發布,供全球科研機構和創業者參考。

(來源:Proto Ventures)

重新定義技術轉化——什麼是研發創業工作室?

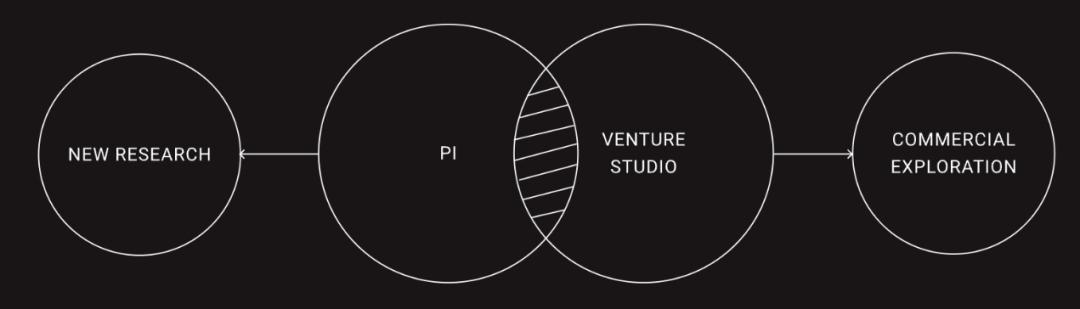

在探討具體運作方式前,我們需要明確研發創業工作室的獨特定位。這種新型組織模式與傳統技術轉移辦公室或風投機構存在本質區別。

根據指南的定義,研發創業工作室是植根於大型科研機構(如高校、國家實驗室或企業)內部的創新引擎,專門通過系統化程序將內部研發成果轉化爲新產品和商業項目。

它有幾個關鍵特徵:

生態補充者:不取代現有創業中心或技術許可辦公室,而是作爲“上游篩選器”,主動培育更成熟的優質項目,提升整體轉化效率。

內生型組織:成員就是組織自己的人,激勵機制、評價體系與母體一致,天然贏得教授信任,也更容易調動內部資源。

主動發掘機制:突破傳統“坐等申報”模式,直接進實驗室“掃樓”,系統篩選、評估並催化早期技術。

其核心職能並不僅僅是創辦公司。一個成功的研發創業工作室旨在實現更廣泛的目標,包括五大核心使命。

商業孵化:基於已驗證的市場需求,創建新產品和衍生企業。

技術價值釋放:挖掘實驗室獨有的差異化核心技術。把實驗室裏“高牆深院”的絕活真正用起來,形成護城河。

改文化:在科研組織內部植入“科研亦創業”的氛圍,讓轉化成爲日常。

認知升級:提升研究者連接基礎科研與產業應用的能力。

架橋樑:幫科學家把論文裏的發現翻譯成市場語言;把工程學院、商學院、產業界拉到同一張桌子上。

簡而言之,研發創業工作室就是駐紮在科研腹地的一支特種部隊,使命只有一個——從源頭系統消滅“科研”與“市場”之間那條看不見的鴻溝。

高效的內在邏輯——研發創業工作室爲何能成功?

明確了定義之後,指南用了大量篇幅闡述該模式之所以高效的深層原因。它並非簡單的流程優化,而是在幾個關鍵點上顛覆了傳統的思維模式。

激活“沉默的大多數”創新者:傳統模式只看到最活躍的 1% 教授;MIT 等離子體科學與聚變中心(PSFC)調研顯示,81% 的研究人員想商業化,75% 希望成果落地,卻只有極少數遞交過發明披露。

其通過派駐“風險建設者”(VB)進入實驗室,包攬市場調研、BP、融資等“髒活累活”,讓科學家專注科研,把冰山下的 99% 創新能力釋放出來。

(來源:Proto Ventures)

根治技術轉化的三大系統性頑疾:激勵錯位,學術體系的晉升主要依賴於論文發表,而非商業化成果,這導致研究人員缺乏核心動力;業務錯位,對於大型企業而言,來自實驗室的顛覆性技術往往會衝擊其現有業務,構成“創新者的窘境”,導致內部缺乏接納意願;認知錯位,許多科學家即便手握突破性技術,也無法準確判斷其商業價值或不知如何開啓第一步。

VB 親自下場當“商業化第一責任人”,系統彌合這三道鴻溝。

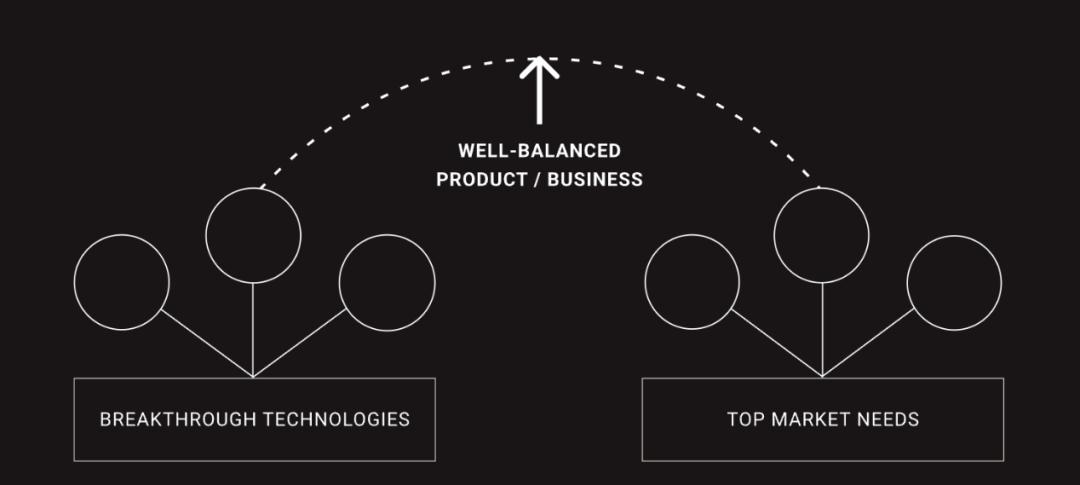

實現技術與市場的精準耦合:創業失敗的頭號原因是“做出沒人要的產品”。工作室既掃前沿技術,也掃未被滿足的需求,讓“硬科技 + 真痛點”精準咬合,既有壁壘又有市場。

(來源:Proto Ventures)

主動開拓創新“無人區”:傳統的技術轉移侷限在於被動處理已有的申報項目。這種模式忽略了一個關鍵問題:生態系統中還缺少什麼?有哪些未被滿足的需求可以通過我們的技術來解決?

研發創業工作室的核心任務之一,就是主動去問這個問題。它們的工作不僅僅是支持已有的項目,更是要去尋找那些尚不存在的、潛藏在技術組合與市場需求之間的“空白地帶”,從零開始創造新的項目。

工業化創新流水線:硬科技的成功轉化,不應依賴於“天才式的創始人恰好遇到完美的技術和絕佳的市場時機”這類偶然的奇蹟。研發創業工作室通過引入一套嚴謹的、可重複的流程,將偶然性降至最低。它通過全職的風險建造者、結構化的創意生成與篩選機制、以及積極的生態系統建設,將創業從一件充滿不確定性的冒險,轉變爲一個可以被管理的、確定性更高的過程。

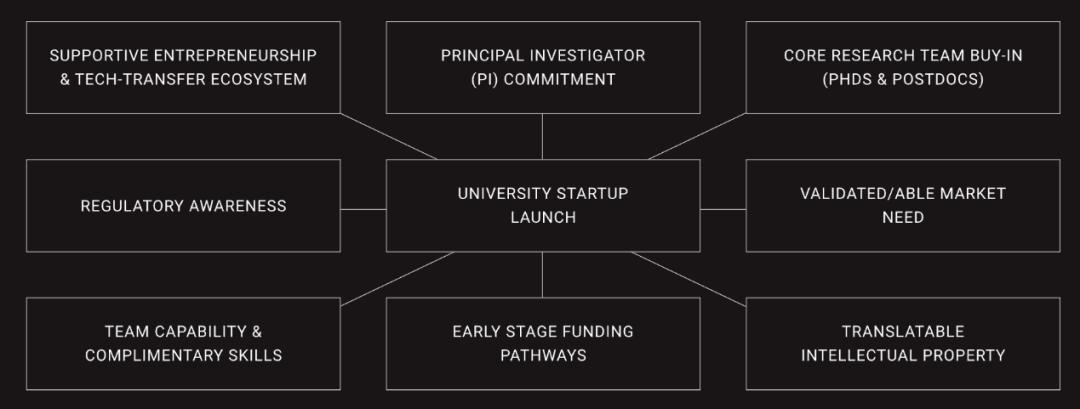

圖丨一個研發創業工作室應儘量協調這些變量(來源:Proto Ventures)

深度賦能取代表面指導:傳統的創業導師或駐場企業家大多提供建議和反饋,但真正的執行工作仍由創始團隊自己承擔。然而,早期的技術創始人往往缺乏商業經驗。研發創業工作室的 VB 們則不同,他們是“挽起袖子”的共同建設者。他們與研究團隊並肩作戰,親自領導市場探索、共同撰寫商業計劃、參與原型設計,提供的是深度嵌入式的、手把手的合作,這遠比單純的指導更爲有效。

構建和運營研發創業工作室的 15 個步驟

第一步:獲得領導層支持

要讓研發創業工作室真正生根發芽,第一步是贏得組織最高層的明確支持——無論是 VP 研發、首席技術官,還是工學院院長。由於每個機構的戰略重點和文化氛圍各不相同,必須把工作室的價值精準對接到高層最關心的議題上,而非生搬硬套。以 MIT 爲例,高層不僅希望看到更多衍生公司,更渴望研究人員主動參與技術轉化,並在校內形成更緊密的跨學科合作。

爲此,向領導層彙報時,可以用四項具體成果設定預期:在組織內部迅速培育轉化思維與協作文化;讓名義上“應用導向”的研發課題獲得真實的市場關聯度;五年內持續推出更具影響力的新產品或新業務;最終沉澱出一套可持續的轉化與商業化文化。指南建議,如果條件允許,高層應爲工作室預留至少五年的觀察與培育週期,再對其成敗做出最終判斷。

第二步:建立內部項目

指南明確指出,研發創業工作室必須設在組織內部,原因很直接:任何與外部營利性夥伴“共生”的模式都難以奏效。第三方機構與母體組織在激勵和文化上天然錯位,研究人員對此十分敏感,往往對外來的逐利團隊心存戒備。更重要的是,風險構建者必須日復一日地泡在實驗室裏,與科學家並肩工作;若工作室是獨立公司、構建者並非組織僱員,這種深度嵌入根本無法實現。同時,內部工作室可以無障礙地調用母體的一切資源與項目,而外部機構永遠被當成“外來戶”,難以真正打入並整合整個生態。

第三步:與現有創新項目建立夥伴關係

研發創業工作室並非另起爐竈,而是對現有體系——技術許可辦公室、創業教育中心、種子基金等——做加法。指南建議,在啓動之初就與這些團隊的負責人充分溝通,讓他們提前看到工作室帶來的增量價值:既能持續輸出更新、更成熟的項目供其扶持,又能把過去極少參與轉化活動的科研人員拉進生態。

在 MIT Proto Ventures 的實踐中,這一理念落到了細節:他們與校內 Deshpande 技術創新中心結成緊密共生關係,後者提供早期研究經費與導師資源;又與 MIT 創業 Trust 中心協作,由其負責創業教育與加速器運營。通過這樣的協同,項目從種子資金、創業課程到後期加速都能在同一所大學內無縫銜接,形成一條覆蓋全週期的支持鏈。

第四步:定義明確範圍的頻道

一所大學的科研成果往往橫跨健康、國防、信息技術、能源等諸多行業。爲了把“風險構建”做得既深入又高效,研發創業工作室需要把探索範圍拆分成若干條專業軌道。MIT Proto Ventures 把這些軌道稱作“頻道”——每位風險構建者長期專注於一條與其技術專長和興趣高度匹配的賽道。

頻道到底怎麼劃,要看資金從哪裏來。在 MIT Proto Ventures,啓動資金主要來自基金會、家族辦公室或校內專項,因此出資方的興趣主題天然成爲頻道邊界的重要參考。經過驗證的做法是:把前沿技術與具體行業的交叉點設爲頻道,例如“人工智能×醫療”“生物學×採礦”“行爲經濟學×個人金融”“核科學×醫學”等。

指南特別提醒,邊界要留彈性。MIT Proto Ventures 與等離子體科學與聚變中心共建頻道時,沒有把它窄化爲“聚變”,而是定成“聚變與清潔能源”。結果催生出 Hyperion Transport Systems——一家把原本用於聚變裝置的超導磁體技術轉用到衛星推進系統的創業公司,證明了適度寬鬆的主題設定能讓意料之外的商業場景自然浮現。

第五步:僱傭專業的風險構建者

風險構建者是研發創業工作室的靈魂。他們不僅要主導整個風險構建流程,還要對最終成果負責,堪稱工作室最關鍵的變量。理想畫像十分清晰:技術博士後、連續創業者、風險投資人各佔三分之一——既能在實驗室裏與科學家對話,又懂初創企業的生死細節,還熟悉資本市場的節奏與陷阱。

招聘時,應優先尋找技術底子紮實、創過業、且對頻道主題有行業經驗的候選人:技術功底讓他們無縫嵌入課題組;創業履歷讓他們提前避開早期坑;只有真正“創過牌”的人,纔會知道何時去找技術許可辦公室、什麼時候全職跳船、怎麼處理簽證等瑣碎卻致命的戰術問題。

指南同時劃出四條紅線:別用現任研究員——他們缺時間、缺激勵、更缺創業火候;別用現任博士後——網絡、傳播、應對不確定性、邊幹邊搭流程的能力不足;別用現任駐場企業家——他們已被指導、教學、馬拉松活動佔滿;別用非技術背景的純商科生——風險構建者必須自己能看懂技術。

第六步:爲風險構建者創建支持結構

風險工作室不僅要給風險構建者開工資、配辦公桌,更要搭好“放大器”,讓他們把時間花在刀刃上。

具體做法是:配備專職支持人員,或與校內法務、市場、設計、知識產權、活動策劃等團隊打通接口,調研、合同、路演素材、海報視頻等雜活隨時有人兜底;同時,爲每個頻道組建顧問委員會,成員由院系領導加外部行業專家混合而成,既補技術盲區,又補商業人脈,隨時提供定向指導和情緒加油站。

第七步:優先考慮數據並跟蹤關鍵指標

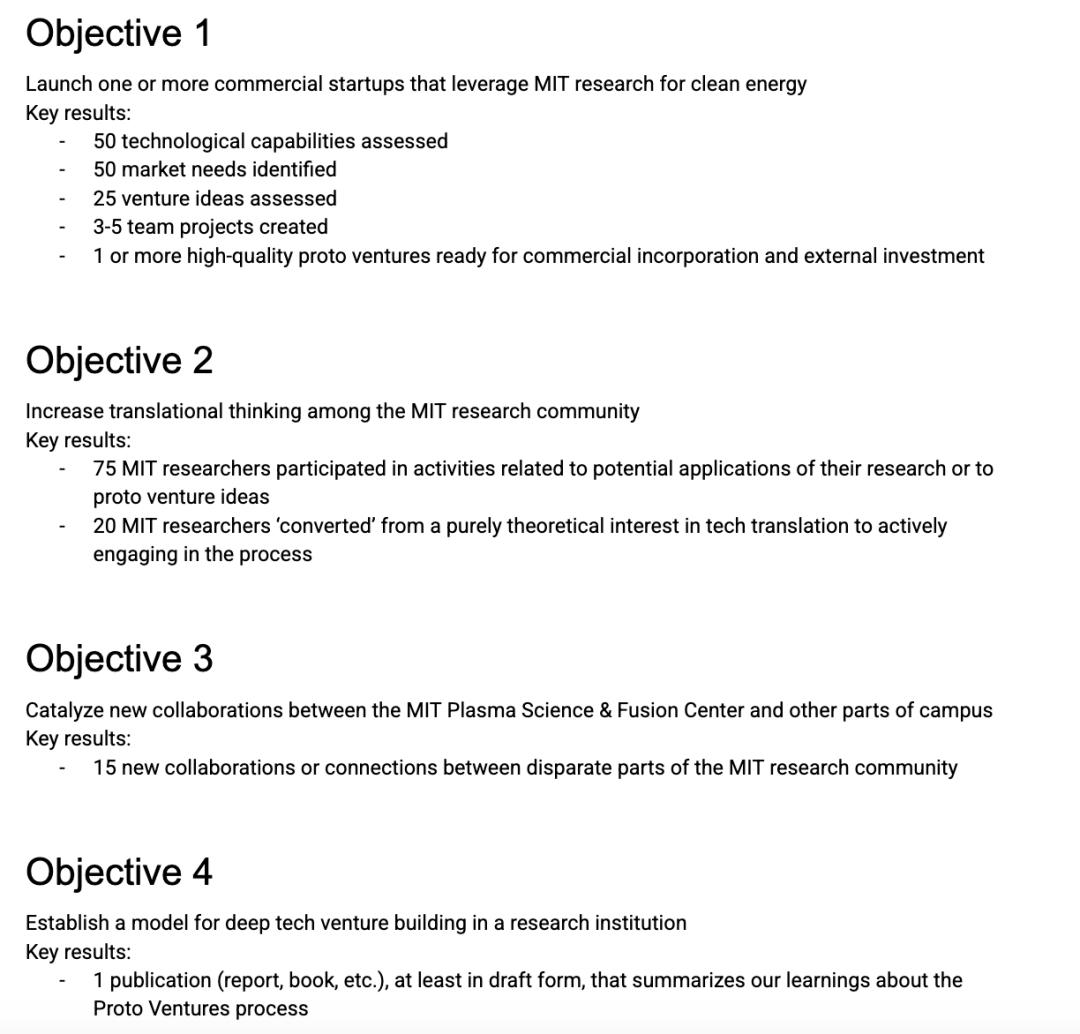

頻道確定、風險構建者到位之後,必須立刻爲每條賽道設定成功指標,通常以 OKR(目標與關鍵結果)形式呈現:構建者持續衝刺,工作室領導和顧問委員會實時追蹤。

圖丨Proto Ventures 在融合與清潔能源渠道的 OKR(來源:Proto Ventures)

具體指標如何定,取決於組織整體戰略與兩條金主——財務贊助商、託管實驗室——的訴求。管理層與顧問組藉此覈查:生態網絡是否鋪得夠廣?技術偵察是否足夠深入?客戶驗證是否跑到位?既能防止用力失衡,也能第一時間發現盲區或瓶頸。

第八步:將風險構建者嵌入實驗室

下一步,必須同步爲每條頻道鎖定一家真正“渴望”託管的實驗室或研發中心,這項工作應與風險構建者的招聘並行,確保新人到崗當天就能拎包入住。挑選標準只有一條:實驗室領導不僅要“容忍”,更要“歡迎”——把風險構建者視爲戰略伙伴。

爲了落地這份歡迎,實驗室領導應在員工第一天發出全員郵件,正式介紹並叮囑所有研究人員敞開大門;同時明確這是實驗室級優先事項,領導本人會定期跟進。操作細節上,務必在實驗樓內爲風險構建者預留固定工位,讓他能在午餐、咖啡間、組會乃至走廊裏隨時與科研人員閒聊;再配一筆小額社交預算,請研究員喫午餐、辦沙龍,用最輕鬆的方式把“技術深井”裏的人請出來。

第九步:發現新企業的組成要素

把企業做成一道好菜,第一步是盤點手邊有什麼“食材”。風險構建的核心,就是不斷把三類原料——技術、市場、人——進行組合與配比。

技術能力指的是實驗室裏已經跑通、可商業化的“硬菜”:新材料、新方法、新數據。風險構建者通過旁聽研討會、參加小組會、約研究員喝咖啡、翻論文、查專利、與技術轉移辦公室頭腦風暴等方式,把這些能力逐一挖出來,並用統一格式歸檔:技術就緒度、知識產權狀況、關鍵人員、商業化時間與成本、主要風險、技術參數、所需資源。只保留那些“從零到一”的突破,剔除單純增量改進。

市場需求則是當下尚未被滿足、且新公司有能力解決的痛點,來源包括與行業高管、運營商、投資人、資助官員深聊,盯行業新聞、會議、分析師報告,再做一手調研。

人員是企業的命脈,既指潛在創始人,也指顧問、投資人、技術專家、早期設計夥伴。風險構建者通過泡在實驗室、跑市場、混會議、拉投資微信羣,持續擴張並精準維護這張人脈網。

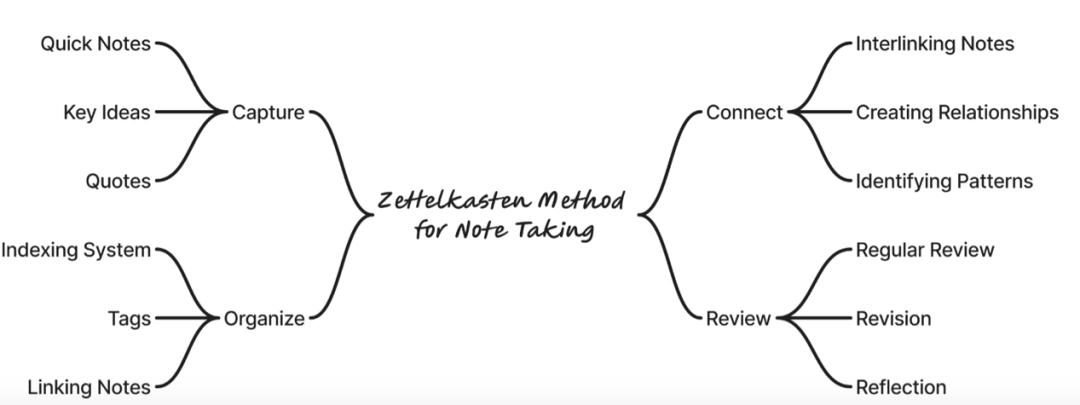

第十步:建立知識管理系統

在研發創業工作室裏,風險構建的核心是“連點成線”和“賦予意義”。要把已識別的技術、需求和人隨時組合、重組,必須有一套高度互聯的文檔系統。團隊可以選用 Notion、Coda 等在線工具,MIT Proto Ventures 則偏愛免費且靈活的 Obsidian。他們用改良版的 Zettelkasten 方法做知識管理:給每條筆記打上類型標籤——#需求、#能力、#風險創意、#人員,再輔以行業和領域標籤;每個新想法獨立成文,統一模板記錄能力、需求、人員、會議紀要;整套筆記庫實時共享,領導層、顧問和關鍵干係人可隨時查看風險探索的最新脈絡。

圖丨MIT Proto Ventures 的筆記方式

第十一步:生成許多初創企業創意

當技術能力、市場需求和關鍵人員的資料庫逐漸齊備,風險構建者便可着手“拼積木”:把尚未被滿足的需求與能夠解決它的技術一一配對,由此孕育風險創意。

創意生成講究先求量再求質——先鋪天蓋地地列出一長串點子,再逐步剔除技術成熟度不達標、與組織戰略不符或團隊不匹配的方案。每個創意都要用同一張“體檢表”登記:一句話描述、瞄準的市場痛點、擬用的技術能力、商業模式雛形、競爭格局、潛在團隊、最大風險點及參考依據。爲了快速產出高質量的想法,風險構建者要與研究人員、業務部門以及顧問小組等利益相關者輪番組織引導式頭腦風暴和產品創意工作坊,把火花一次點透。

第十二步:儘早吸引其他潛在創始人

創始人的作用遠超風險構建者,因此工作室必須及早鎖定潛在的未來聯合創始人,而非事後補位。這些人應在數月內對風險創意產生“這是我自己的事”的歸屬感。通過深度參與風險構建團隊,他們將把個人能量放大成團隊動能。

MIT Proto Ventures 的做法是每學期辦一次“創始人獎學金”,面向 MBA、博士生、博士後和校友招募 5–7 人,條件是渴望在所關注領域創辦公司。評審標準只有一條:能爲項目帶來稀缺拼圖——行業熟、創過業、手握商業場景缺技術,或掌握硬核技術缺市場切口。

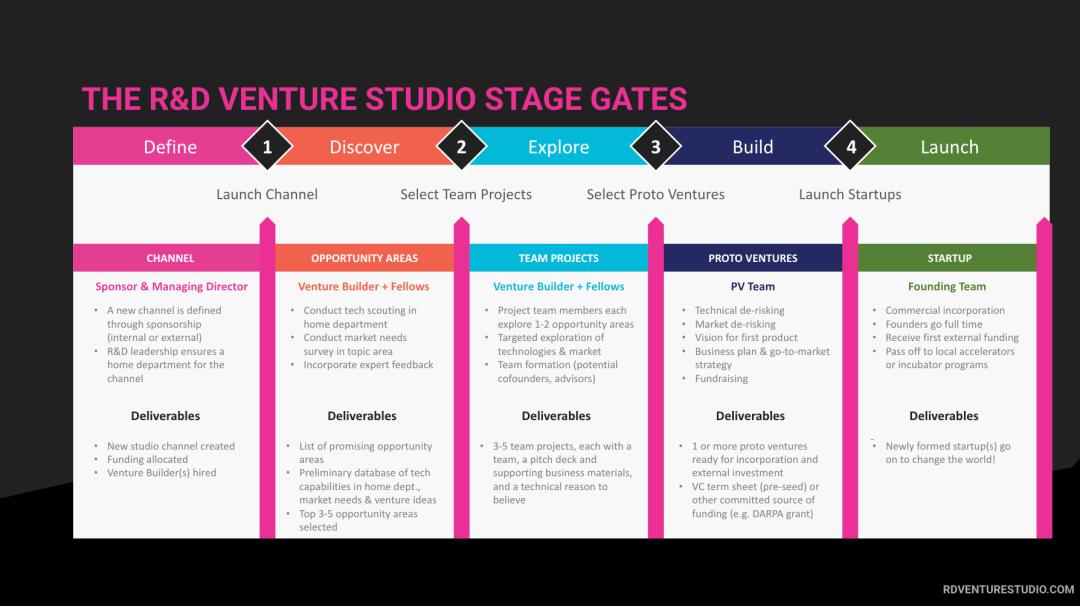

第十三步:選擇頂級風險創意進行探索

探索風險創意需要真金白銀,研發創業工作室必須把資源集中投向最具希望的點子,因此必須建立正式的階段門評審機制。當風險構建者篩選出候選創意後,階段門就邀請財務贊助商、顧問、項目領導等關鍵利益相關者,依據與組織戰略高度一致的指標打分。

MIT Proto Ventures 的評估清單隻有六項:市場痛點是否足夠痛且客戶願付費;校內知識產權與專家資源是否到位;核心團隊是否充滿激情;潛在財務與社會影響有多大;賽道是否已被過多玩家擠佔;以及工作室的介入能否帶來不可替代的附加價值。

指南特別提醒,整個遴選必須最大限度隔絕內部政治——他們見過企業創新團隊耗時數月完成嚴謹盡調,最終卻被高層隨手否決、改推一個風險構建者都瞧不上的項目。

圖丨原型創業階段門控流程(來源:Proto Ventures)

第十四步:探索頂級風險創意

創意一旦通過階段門,就要立即搭班子:圍繞它組建小團隊,把技術願景補全,跑客戶訪談,先定義“產品”到底長什麼樣;同時做兩個低保真版本——技術概念驗證和商業模式雛形,畫布、路演稿、粗算財務一併出爐。此時創意往往失衡:要麼市場需求寫得漂亮卻對技術路徑含糊,要麼技術炫酷卻找不到買單場景。

團隊必須把短板補齊。MIT Proto Ventures 的做法是,先用市場論文當“手電筒”,把客戶需求照得雪亮,再拿着這束光回頭重新掃一遍技術庫,精準撈出真正能打、且與商業場景匹配的突破性方案。

第十五步:構建和啓動

進入“構建”階段,意味着項目已從探索畢業,具備獨立起飛的條件。此時,每個團隊需提交一頁紙簡報,將風險概念的最新狀態濃縮成:市場機會是否驗證、技術風險是否可控、下一步路徑是否清晰。只有同時滿足“商業機會已驗證、價值主張明確、技術方案可行、產品–市場匹配、灘頭客戶到位、創始團隊齊備、退出策略清晰”七項標準,纔算拿到啓動門票。

風險工作室的使命到企業真正起跑即告完成:它把實驗室洞察與前沿技術熔成新創意,把創意煉成可行項目,再親手推上賽道,讓它們去服務客戶、創造收入、輸出戰略價值,並把對世界的好影響從論文變成現實。

這十五個步驟把原本靠運氣的硬科技轉化,變成了一套可預期、可複製的系統工程。MIT 用五年時間跑通後,不僅解決了自身的技術轉化難題,更爲全球研究機構提供了一個經過驗證的轉化模式。正如指南所強調的,這種方法的關鍵在於系統性地連接技術能力與市場需求,同時建立支持創新的人員網絡和知識管理體系。

參考資料:

1. https://rdventurestudio.com/