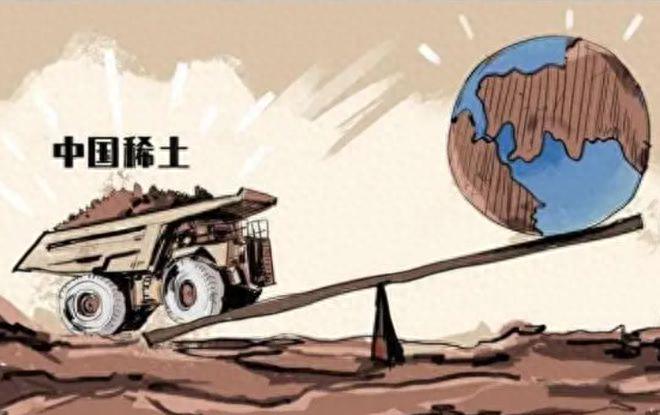

稀土“王牌”要沒了?有傳聞稱,澳大利亞花重金挖走整個中國稀土團隊,重要技術已被攻破!西方很有可能借此機會,取代中國稀土。真的是這樣嗎?

最近,澳大利亞萊納斯公司(Lynas)突然成了國際稀土圈的“網紅”,先是高調宣佈成功商業化生產高純度“氧化鏑”,接着又傳聞挖走了中國稀土領域的核心團隊。這兩個消息一出,西方媒體集體驚喜,紛紛鼓吹“中國稀土的霸權時代要結束了”!但……真的這麼簡單嗎?

問題1:挖走一個團隊=顛覆中國稀土?太天真了!

沒錯,萊納斯這次確實下了血本,據說直接“打包”挖走了一箇中國稀土技術團隊。可問題是——中國稀土行業的底蘊,從來不是靠幾個團隊撐起來的。

想象一下,中國的稀土人才體系就像一條奔湧的長江:你舀走幾瓢水,會影響整條江的流量嗎?我們每年有大批高校培養的專業人才湧入行業,老師傅手把手帶新人,生產線上的經驗一代傳一代。這種“傳幫帶”的生態,纔是真正的技術護城河。

更何況,稀土分離技術的“祖師爺”徐光憲院士早在上世紀70年代就奠定了“串級萃取理論”,讓中國掌握了把十幾種稀土元素精準分離的獨門絕技。如今這套技術已經迭代優化了幾十年,實驗室裏的一次突破就想和我們平起平坐?難度堪比用火柴棍去撬動三峽大壩。

問題2:技術有了,但產業鏈呢?

假設澳大利亞真的掌握了高純度氧化鏑技術(先不論純度是否達標),但他們還缺一個關鍵東西——完整的產業鏈。

在中國,一顆稀土礦石從礦山挖出來,幾天內就能變成新能源汽車的永磁材料。從開採、分離到應用,全流程高效閉環,成本低、速度快,這是幾十年技術沉澱的結果。

而澳大利亞的玩法是“全球接力賽”,礦石可能在非洲挖,然後還要運到馬來西亞提煉,至於成品呢?還得再送到歐美加工。這個過程是不是太複雜了?缺點也很多,比如運輸成本高、週期長等,而且任何一個環節出問題,整個供應鏈都可能直接崩盤。這種“跨國漫遊”式生產,怎麼和中國拼效率?更別談取代中國了。

問題3:澳大利亞的貨,誰會買?

最扎心的事實來了——全球70%以上的稀土消費市場在中國。中國企業會放着身邊便宜、穩定、高效的供應鏈不用,跑去買澳大利亞又貴又慢的貨?

別忘了,美國曾經也是稀土加工大國,但爲什麼後來放棄了?因爲成本幹不過中國!現在澳大利亞想走老路,結果可能更慘——他們的工廠甚至部分原料還要從中國進口。用中國的礦,模仿中國的技術,然後說要打敗中國?這劇情簡直比“用你的魔法打敗你”還魔幻。

更搞笑的是,稀土加工會產生大量副產品,中國能靠完整產業鏈消化掉,而澳大利亞呢?難道要堆在倉庫裏當紀念品?

所以說,西方口中的“稀土技術突破”更像是在紙上談兵,別說取代中國稀土,挖走幾個人也根本動搖不了中國稀土的根基,中國手握三大底牌,哪一個環節,西方都拼不過,稀土人才基數高、高效閉環產業鏈、還有最大的稀土買家也在中國,基於此,規則必須中國定,也只能中國定!可以給出結論了吧?稀土王牌,依然穩在中國手裏!