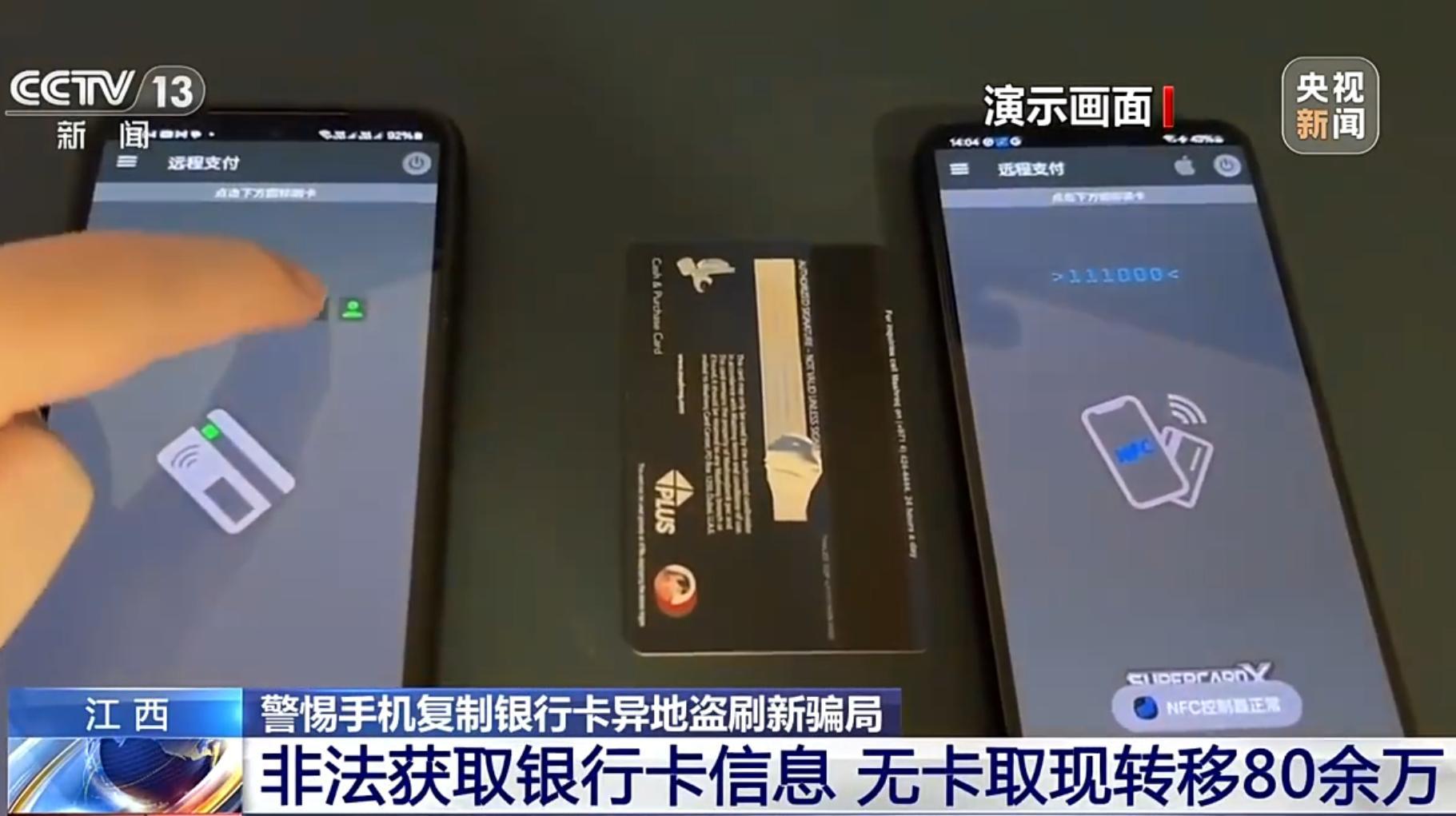

近日,江西九江警方破獲的一起案件,讓無數人驚出一身冷汗。兩名犯罪嫌疑人僅憑一部手機,利用NFC功能,竟神不知鬼不覺地盜刷了受害者80多萬元!央視曝光了這令人匪夷所思的作案過程:他們下載惡意軟件後,趁人不備,只需將受害者的銀行卡往自己手機上一貼,銀行卡的關鍵信息瞬間就被竊取。案件仍在深挖,但一個殘酷的事實已擺在眼前:我們口袋裏的銀行卡,竟能被另一部手機如此輕易地“窺視”。

手機NFC功能,本是爲便捷支付而生。它像一張無形的“電子嘴”,靠近銀行卡時,能在極短距離內“讀取”卡片芯片裏的部分信息。央視報道指出,不法分子利用特製的惡意軟件,如同給這部手機裝上了“竊聽器”。當他們將手機悄然貼近你的銀行卡,短短几秒內,卡號、有效期甚至部分持卡人姓名等關鍵數據便被非法獲取。

然而,最大的疑問隨之而來:僅靠這些信息,真能完成盜刷嗎? 答案是否定的。銀行卡交易的核心防線——密碼,NFC技術本身幾乎無法直接竊取。多位金融安全專家在接受權威媒體採訪時點破了關鍵:此案中,犯罪分子極可能採取了“組合拳”。

他們可能在餐館、商場等場所暗中觀察受害者輸入密碼;或在ATM機、POS機上安裝微型攝像頭;甚至通過僞基站發送釣魚短信,誘騙受害者主動泄露密碼。當非法獲取的卡片信息與偷窺來的密碼結合,再通過線上支付或複製卡等手段,受害者的資金便成了任人宰割的“魚肉”。中國銀聯曾多次提醒,NFC讀取的信息有限,真正導致盜刷的,往往是密碼的泄露。

案件曝光後,網絡一片譁然。“太嚇人了!以後錢包得裹層錫紙?”這條略帶自嘲的評論在社交平臺上被大量轉發,道出了公衆的普遍焦慮。許多網友表示,根本沒想到手機碰一下銀行卡就能出事,擔憂自己已成“待宰羔羊”。更多人則憤怒質問:“銀行和支付機構的安全防護是不是形同虛設?爲何如此容易被鑽空子?”

也有清醒的聲音提醒:“技術本身無罪,關鍵看誰在用、怎麼防。”一位網友分享了自己的經驗:“我從不把銀行卡和手機放同一個口袋,付款時輸密碼一定死死擋住,寧可麻煩點,也別給賊機會。”這種樸素的防護意識,恰恰是專家反覆強調的重點。

有分析指出,NFC讀取銀行卡敏感信息有嚴格限制,持卡人不必過度恐慌。但密碼是資金安全的最後閘門,一旦失守,風險將如洪水般湧來。建議銀行卡設置複雜密碼並定期更換;使用移動支付時優先選擇需要驗證的APP而非直接“閃付”;在公共場合輸入密碼時養成嚴密遮擋的習慣;開通賬戶變動即時短信提醒。同時,呼籲支付機構進一步強化驗證手段,銀行也需對異常交易實施更智能的實時攔截。

九江這起案件如同一記警鐘,敲碎了我們對銀行卡安全的習慣性信任。它殘酷地揭示:當科技便利的另一面被惡意利用,風險往往近在咫尺——只需手機輕輕一貼。

真正的安全防護,不在於徹底拒絕技術,而在於掌握其規則。便捷與安全的天平上,密碼永遠是那顆最關鍵的砝碼。在歹徒眼中,密碼不是字符,而是打開你錢箱的萬能鑰匙。每一次遮擋輸入的動作,都是對自身財產最堅實的守護。