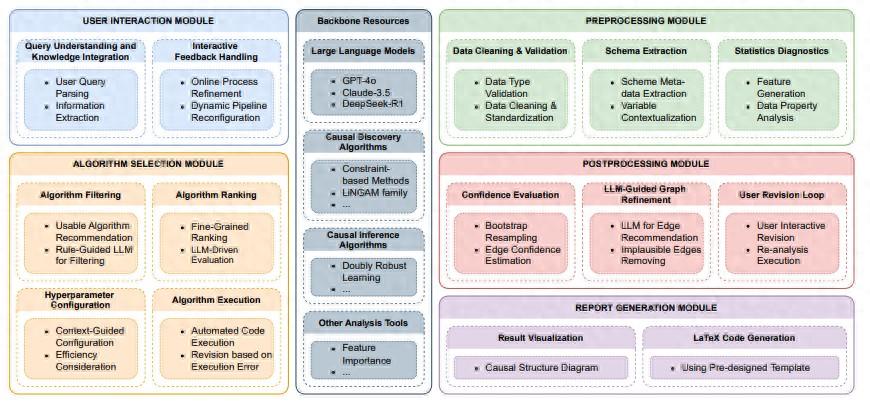

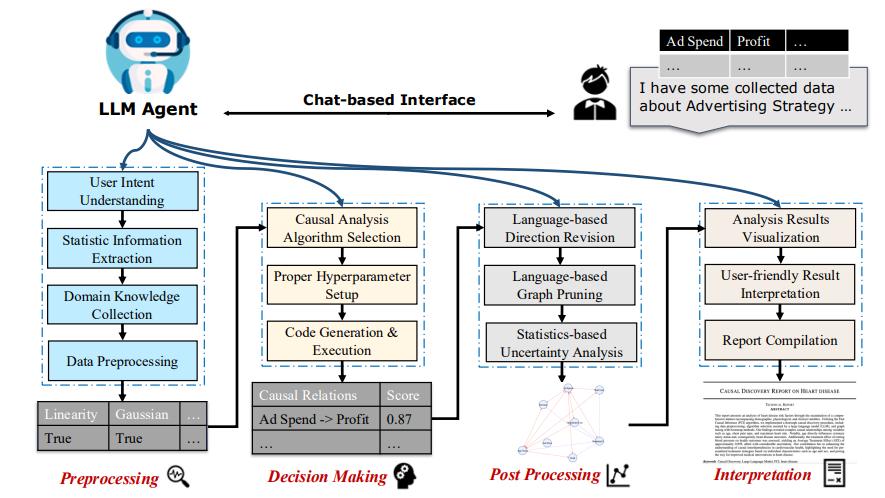

近日,美國加利福尼亞大學聖迭戈分校王新躍博士和所在團隊開發出一款名爲 Causal-Copilot 的智能體。核心理念是:如果大模型能夠理解自然語言意圖、生成執行代碼、整合專家知識推理,就能成爲連接領域專家與因果分析方法的智能橋樑,實現從“專家獨享”到“普惠可及”的範式轉變。

(來源:https://arxiv.org/pdf/2504.13263)

雖然論文尚未進行正式的同行評審,但自在 arXiv 公開併發布代碼庫和在線演示以來,研究團隊收到了來自 AI 社區的積極反饋。據試用過的研究者反映,Causal-Copilot 顯著降低了因果分析使用門檻,實現了無需專業知識的端到端自動化分析。這種對於多種因果發現算法的系統性評估爲算法選擇提供了寶貴的實際經驗參考。

目前在線演示已有超過千次試用,在 Alphaxiv 上本次論文獲得近百點贊,這些正面反饋激勵研究人員繼續完善系統。

(來源:https://arxiv.org/pdf/2504.13263)

未來 3-5 年內,Causal-Copilot 可在多領域應用,例如:

在精準醫療領域:當醫生上傳患者多組學數據,詢問“哪些基因變異真正導致疾病表型?”時,系統會自動選擇算法處理高維數據,並能考慮混雜因素給出可解釋因果關係圖,從而助力於精準治療。

在神經科學領域:利用 fMRI 數據可以探索問題“視覺刺激如何通過神經通路影響決策?”,這時系統可以自動使用時序因果分析,揭示大腦區域有效連接。

在金融風險管理領域:可以分析市場指標因果關係,比如在分析“美聯儲加息如何影響不同行業股票?”的時候,它可以考慮時間滯後,識別直接和間接因果路徑。

在智能製造領域:它可以在工業背景下進行根因分析,當生產異常時自動追溯因果鏈,找出真正故障源頭。

在氣候變化分析領域:它可以整合多源數據分析洋流以及其他氣候現象間的因果關係,識別時間滯後和複雜的反饋機制。

這項研究源於研究人員觀察到的一個深刻矛盾:因果分析方法近年來在理論和技術上取得了顯著進展,能夠處理隱藏混淆變量、缺失數據、測量誤差等複雜情況,但這些前沿的因果分析方法卻無法被真正需要的人所使用。

與多個自然科學領域研究人員交流後,研究人員發現三層障礙:

傳播障礙:許多研究者知道因果分析重要性,但卻因爲不知道這個領域已有成熟算法而放棄。比如神經科學家想了解“大腦區域 A 是否導致區域 B 激活”,卻不知道格蘭傑因果等時間序列因果分析方法的存在。

技術障礙:即使瞭解合適方法,很多領域專家缺乏編程和工程能力。一位心理學研究者曾說:“我好像聽過一兩個專門做因果發現的算法,但是我看它們都是基於 Python 的代碼而且沒有圖形化交互界面。”

專業知識障礙:面對算法選擇和參數配置,研究者們仍然束手無策。每個算法都有特定假設——PC 假設因果充分性,FCI 能處理潛在混淆,LiNGAM 適合非高斯噪聲;每個都有關鍵參數需要深厚的因果分析理論知識來合理配置。

這種脫節造成的惡性循環便是:領域專家可能無法知道、更無法使用最新和合適的因果分析手段,因果研究者發現,他們的算法得不到傳播和缺乏真實應用場景驗證。基於此,研究團隊開始了本次研究。

在本次智能體的開發前期,一位金融研究人員試用了系統分析宏觀經濟指標對於行業板塊的因果影響。他對系統自動完成因果分析流程並能直接給出因果圖感到驚喜,但對一些與其領域先驗衝突的結果感到困惑。

這也促使研究人員開始重新思考系統設計。他們藉此認識到,優秀的因果分析系統應該有效地整合數據驅動的統計方法與人類領域知識。因此,在後續開發中他們系統性地增強了交互功能,使用戶能在數據先驗、算法選擇、參數配置、因果圖剪枝等環節參與決策,確保結果既有統計支撐又符合領域規律。

後續:

首先,他們將致力於多模態因果分析。現實數據往往是多模態的——文本、圖像、時間序列混合。研究人員目前正在開發新模塊處理這些複雜數據,比如結合病歷文本、醫學影像和生化指標進行更全面的因果分析。

其次,他們將擴展到多智能體系統。目前系統主要利用用戶上傳的觀察數據進行因果洞察,下一步他們計劃整合更多專家智能體,希望讓系統變得更加自主和智能,能主動設計實驗、收集數據、驗證因果結構,實現“假設-實驗-驗證”的閉環。據團隊預計,這將在科學知識發現方面產生巨大潛力。

參考資料:

https://arxiv.org/pdf/2504.13263

運營/排版:何晨龍