【編者按】

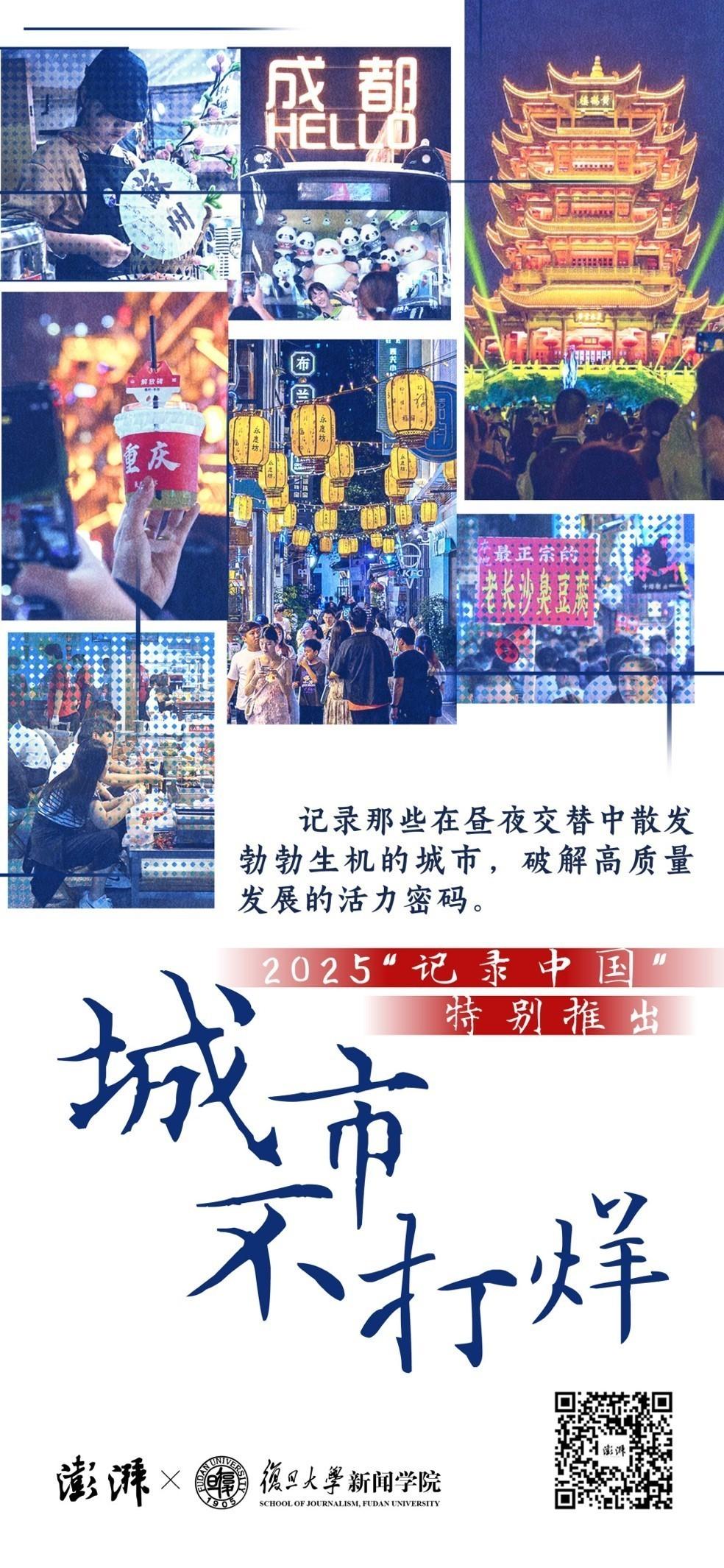

從2016年出發到今年,澎湃新聞與復旦大學新聞學院共同創立的專業報道品牌實踐項目——“記錄中國”已走過十年。經過十年的培育,“記錄中國”已成爲主流媒體賦能名校社會實踐的知名IP。

2025年“記錄中國”的主題是:“城市不打烊:高質量發展活力密碼。”澎湃新聞記者和復旦大學新聞學院師生將實地探訪上海、重慶、安徽合肥、湖北武漢、湖南長沙、四川成都、廣東廣州等地,走進這些在晝夜交替中始終散發勃勃生機的城市,破解高質量發展的活力密碼。

今天刊發的是來自“記錄中國”湘鄂線的報道《從老輩弄潮到“10後”試水,半世紀渡江節裏的武漢江水文化》,講述的是在武漢這片熱土上,老一輩的堅韌與新生代的活力如何在7·16渡江節中交織。方隊橫渡的每一寸水程,既是訓練中智慧與協作的凝聚,更是所有“游泳愛好者”對長江最熱忱的告白。

一號方隊隊員訓練。李一釩 攝

武漢,別名江城,長江與漢江在此相匯,滋養出武漢人獨特的親水文化。人與水的羈絆早已融入城市血脈,在煙火日常中靜靜流淌。

每年7月16日武漢渡江節,是這座江城一年一度的水上盛事。今年是第50屆渡江節,分爲個人搶渡長江挑戰賽和羣衆方隊橫渡長江活動。其中,個人搶渡長江挑戰賽的約70名參賽選手將從武昌漢陽門1號明口碼頭下水,在漢陽南岸嘴起水,遊程約1800米。

渡江節的一大經典項目——羣衆方隊橫渡長江活動,包含來自廣東、山西、河南新鄉、江蘇鹽城、湖北孝感以及武漢本地的2000餘名泳者,組成27支方隊,以隊列的形式從武昌漢陽門1號明口碼頭下水至漢口江灘三陽廣場起水,遊程約6000米。這一橫渡長江的節日,歷經半世紀風雨洗禮,早已超越體育賽事範疇,成爲武漢人精神的集體記憶。

渡江節是武漢一年一度的水上盛事,今年7月16日迎來了第五十屆渡江節。(02:53)

近日,復旦大學新聞學院“記錄中國”團隊(以下簡稱“記錄中國”團隊)來到武漢,瞭解渡江節不同方隊的隊伍訓練情況,試圖走進這場盛會背後的故事:方隊隊員們與長江結下了怎樣的情緣?江水在武漢人心中,究竟佔據着怎樣特殊的位置?

“記錄中國”團隊瞭解到,本屆渡江節方隊隊員中不僅有年過半百的前輩們,更有不少“10後”的新生力量,不同年齡、身份、背景的參與者懷揣各自的故事與追求躍入江水,以泳姿丈量長江,在這條城市母親河的懷抱裏,尋找着屬於自己的“人生渡口”。

對他們而言,渡江不僅是一場運動,更是一種精神。

吳建鈞隊長指揮貨船避讓。李一釩 攝

保持方隊隊形的核心是速度

7月6日,在訓練現場,“記錄中國”團隊注意到,一號方隊的隊員們穿着泳衣、佩戴泳鏡,臉上塗抹着五彩的防曬泥,手裏提着被稱爲“跟屁蟲”的亮黃色游泳浮標。

隊員們在負責訓練與後勤的王勻處簽到後,按照方隊隊列位置集合,一排排、手牽手地從漢陽門的臺階處走下水,下到腰腹深的位置開始遊。待游出岸邊約50米後集體右轉,在岸邊起水,再整隊下水。在2個小時的訓練時間內,如此循環往復大約數十次,不斷練習着如何整齊有效地完成下水動作。

據一號方隊的耿教練介紹,第50屆渡江節與往屆相比,有兩大變化:一是紀律更嚴明,要求每支方隊至少完成8次訓練,每次訓練隊員需通過官方小程序拍照打卡、簽到簽退,缺勤兩次即取消資格;二是選拔更嚴格,從3372名報名者中,通過400米靜水蛙泳(10分鐘內完成)測試,選拔出2400人組成27支方隊,每隊規模由以往的上百人精簡至80餘人,對體能要求更高。

兩小時岸邊訓練結束後,一號方隊隊員自發從漢陽門橫渡至漢口江灘,全程約4.24公里,耗時約55分鐘。在這約一小時的遊程裏,一號方隊總隊長吳建鈞操控着一號方隊專有的保障船,爲隊員們指引前進方向。

“壓着遊!”“向排長對齊!”當隊形不穩,吳建鈞通過擴音器及時提醒。當方隊行至江心,他便將保障船駛至隊伍側翼二三百米處,揮舞起印有“漢口江灘”的紅旗,引導大型貨船避讓。若隊員稍顯倦怠,他還會繞圈激起浪花,模擬風急浪高的場景,提升隊員的適應性。

方隊遊至武漢港碼頭水域,一名隊員體力不支,雙臂抱住岸邊貨船邊的輪胎。吳建鈞迅速駕着保障船貼近,伸手將他拉上船休息。“昨晚熬了夜,今天狀態差了些。”隊員聲音帶着歉意。吳隊長卻嚴厲地說:“一號方隊從沒有‘被拉上船’的先例。”

王勻介紹道,一號方隊隊員年齡跨度從27歲到66歲,其中20多人是首次參加渡江節,更有十餘人是初次挑戰長江。

因此,在方隊訓練內容安排上,首先要做的是讓新隊員們克服心理上對長江湍流的恐懼,適應長江、熟悉長江。前幾次訓練會安排在漢口江灘與武漢港中間宛若“天然大泳池”的半包圍水域內,下水之後逆江而上頂着水遊。在與江水的不停對抗過程中,隊員們能逐漸熟悉長江水流、水情的變化。而後逐漸過渡到自由渡江。

渡江過程中想要保持隊形,王勻認爲最關鍵在於“速度”。在江水裏,每一排不同位置的隊員所感受到的水流狀態都是不一樣的,需要隊員們快速適應並做出調整,控制好自己游泳的節奏。所以,只有當方隊整體速度慢下來,才能保證每個隊員都能跟上並對齊。

除了水上的保障船,諸如武昌方隊等羣衆方隊在陸上還配備有專業的醫護人員,提供急救和避暑藥品、AED除顫儀等設備,能夠處理外傷、抽筋、中暑等突發情況,形成水路雙重保障。

一號方隊隊員以“抬頭蛙泳”泳姿渡江。李一釩 攝

以長江水釀就情懷的武漢人

“漢陽門外水初平,忽見長龍破浪行。八十銀鱗翻細甲,一聲銅嗓裂啖晶。”53歲的公務員陳剛,是漢口江灘冬泳隊的“詩人”,每次渡江必賦詩一首。

長江邊長大的陳剛,從小看着家中長輩們日日泡在江裏,“不能橫渡長江,就枉爲武漢人”的觀念深植於心中。轉眼間,今年已是他參加渡江節的第十個年頭。當被問及爲什麼堅持參加了這麼多年,陳剛說,“就兩個字,信仰。”

42歲的李泳澄是土生土長的武漢姑娘。在江灘的淤泥裏捏泥巴,和街坊鄰里坐在洗澡盆、舊輪胎裏隨波漂流,或是泡在湖水裏扯着嗓子聊天,長江邊的水痕早已刻進了她的童年。今年是她第二次報名渡江,“恰巧碰上50週年,也算是一種心願。”

在一號方隊,李泳澄和另外六位姑娘充當起排頭兵。她們不僅要控制好自身節奏,還要時刻關注隊伍的整體協調。值得一提的是,在組委會選拔時男女生的標準是相同的。在渡江節,性別差異似乎被弱化了,“游泳愛好者”是衆人共同的標籤。

江水裏的故事,不只屬於生於斯長於斯的武漢人。

來自雲南紅河州蒙自市的唐貿名今年32歲,在外企工作,2012年來武漢上大學,斷斷續續在武漢紮根有近十年。

談起參加渡江節的契機,唐貿名告訴“記錄中國”團隊,自己兩年前開始學習游泳,逐漸萌生了挑戰戶外自然水域的想法。“起初很擔心戶外游泳有一定危險性,但聽說渡江節當天救援隊員的數量可能比參賽者還多,我覺得它的安全保障是非常到位的,就想借此機會突破一下自我。”

唐貿名說,自己在日常生活中早已習慣了往返長江兩岸,在武漢三鎮間穿梭往來,可當第一次真正從水面仰望長江大橋時,那份視覺衝擊仍讓他心頭一震。

他提到,相比於泳池清澈見底、腳能踩實池底的水完全不同,長江的水深不見底,流速也快,游到江中央時,他偶爾會湧起一種獨自面對浩渺水域的孤獨感。但好在“這是一次特別像‘軍訓’的集體活動”,隊友們互相鼓勁、彼此照應。

青春渡方隊隊員合影。鄭淑芬 攝

“10後”接棒,續寫渡江新故事

對於更年輕一代的武漢人來說,對游泳技能的習得往往始於正規泳池,所接受的安全教育讓他們對長江的初印象多是“風大浪急漩渦險”,甚至會問隊裏有經驗的前輩“長江裏會不會有蛇?”。

2010年出生的高俊傑今年剛中考完,在父母的鼓勵與支持下,第一次報名參加渡江節。作爲九州通方隊最小的隊員,他時常受到隊里長輩們的關愛和照顧。此次渡江節訓練中,他感觸最深的就是方隊團結合作的精神。

爲方便喊口號和保持隊伍整齊,武漢渡江節的羣衆方隊統一採用“抬頭蛙泳”的泳姿,在整個渡江過程中一直抬着頭。對於高俊傑這樣的渡江新人來說,“抬頭蛙泳”不同於以往在泳池中熟悉的自由泳、蛙泳等,需要自己在幾次訓練中不斷自學、摸索。

在訓練中,方隊裏的前輩會教他如何“踩水”,即如何通過同手同腳蛙泳做到在水中不低頭、保持平衡,掌握在水流中保持隊形的呼吸技巧等,在訓練結束後會同他一起回看視頻錄像幫他分析動作、增進技巧。

事實上,像高俊傑這樣的年輕人並非少數。爲鼓勵年輕人蔘與傳統活動,自2019年起武漢7·16渡江節成立了專門的青春渡方隊。

青春渡方隊的領隊王溯陽介紹,青春渡方隊選手最小的14歲,最大的35歲,平均年齡爲26.7歲。今年青春渡方隊報名人數約800人,最終選拔出80人,報錄比達到約10:1。相比普通方隊隊員400米蛙泳10分鐘的要求,青春渡方隊要求更高,需達到8分鐘以內的成績纔有機會入選。

青春渡方隊的口號,相比其他方隊更多了幾分蓬勃的朝氣與獨特的鋒芒。爲了讓口號節奏更貼合划水時的呼吸韻律,王溯陽特意換掉了沿用六年的“長江後浪推前浪,青春渡江我最棒!”。今年,這羣年輕人將帶着新的十六字口號躍入江流:“青春方隊,利落乾脆。泳者無畏,渡江之最!”

武漢市民在大堤口岸邊戲水。邱思宇 攝

武漢的江灘邊可見戲水的男女老少。帶着兩個孩子的家長說,帶孩子來長江裏泡泡,可以除痱子。跑滴滴的快車司機說,武漢人相信長江的江水能夠療愈身上的小傷口。在渡江節之餘,武昌方隊的隊員們還會因爲愛好聚集到一起,用多樣形式自發橫渡長江,如“V渡”、“N渡”、“W渡”等。

在一號方隊訓練時,不少人在正午的烈日下,仍在漢陽江灘駐足圍觀。55歲的許女士作爲武漢本地人,雖已看過比這規模更大的訓練和往年渡江節的現場,但仍然表示“看不厭。一看到這個運動,就覺得很喜歡。”

江水彷彿已經成爲武漢人血脈的一部分,漫延至新的一代,續寫下這座城市與這條河的約定。

李泳澄回憶自己牽着四歲多女兒的手走進體育館的長訓班,“就好像當時我父親牽着我”。她告訴“記錄中國”團隊,“無論是在泳池還是江湖,游泳教人堅定、平靜、豁達、‘泳’往直前面對江湖與人海。”

(文中受訪者均爲化名)

海報設計 祝碧晨

澎湃新聞記者 張依琳 復旦大學新聞學院“記錄中國”團隊 邱思宇 庹慕容 鄭淑芬 項佳俊 李一釩 楊馨蕊 宮睿欣

(本文來自澎湃新聞,更多原創資訊請下載“澎湃新聞”APP)