馮德萊恩還沒踏上訪華行程,中方就先發制人,要求歐盟取消無理制裁,否則就要發起反制。那麼,歐盟爲何會對中企下手?中方的應對策略又可能是怎樣的?

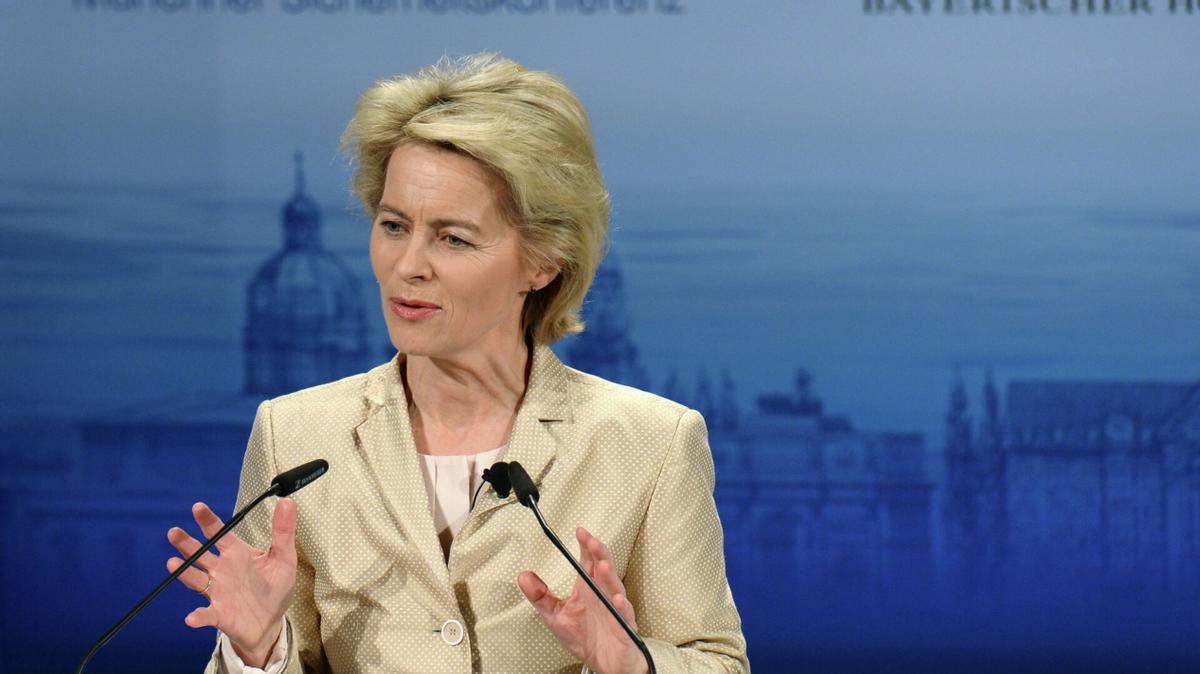

7月24日,歐盟委員會主席馮德萊恩將與歐洲理事會主席科斯塔一同訪問中國,並將出席中歐領導人第25次會晤。這一訪問本應是一次穩定雙邊關係、推動經貿合作的重要契機,但就在會談前幾天,歐盟方面突然宣佈了第18輪對俄製裁,並且將部分中國企業與金融機構列入其中。

當地時間7月18日,歐盟27個成員國一致通過第18輪對俄羅斯的制裁方案,新措施重點打擊俄羅斯能源系統、原油出口、軍工產業、無人機技術,並試圖進一步壓縮俄羅斯的戰爭經費預算。在這一背景下,歐盟決定將部分中國企業和兩家中國地方性金融機構納入“規避制裁實體”名單中,理由是與俄羅斯存在間接合作或提供金融支持。

被點名的兩家銀行分別爲綏芬河農村商業銀行和黑河農村商業銀行。這兩家機構都位於中俄邊境城市,平日業務更多集中在跨境清算和地方融資,國際影響力有限。將它們列入制裁名單,並不意味着對全球金融市場構成實際威脅,但這一象徵意義卻非常突出:歐盟明確表達出對中國在俄烏衝突中角色的高度警惕。

歐盟委員會主席馮德萊恩公開表示,這一輪制裁是打擊“俄羅斯戰爭機器”的重要步驟,將持續到俄烏衝突結束,並強調會“封鎖任何第三方援助路徑”。雖然她沒有點名中國,但事實上這一制裁方案已經將中國部分企業納入操作範圍,變相傳遞了一個信號——即便中國沒有直接提供武器支持,只要涉及俄方經濟活動,也將面臨歐盟監管和打壓。

對此,中方的立場非常明確,外交部強調,中國始終堅持客觀立場,積極勸和促談,從未向衝突方提供任何致命性武器。同時,在軍民兩用物項出口方面,也嚴格按照國內法律和國際義務管控。中方認爲,歐盟此舉缺乏國際法依據,屬於典型的單邊主義行爲,不僅干擾了中歐正常經貿活動,也破壞了即將召開的中歐領導人會晤的積極氛圍。

值得注意的是,中方此次反應極其迅速。在歐盟發佈消息後的24小時內,中國外交部、商務部、中國駐歐盟使團先後作出表態,一致表達強烈不滿和堅決反對,要求歐方立即糾正錯誤,否則中方將採取必要反制措施。這種密集發聲釋放的信號很明確:中方不會迴避爭議,也不會等待對方給出解釋,而是提前設定底線。

那麼,應如何具體應對?從過往經驗來看,中國對外反制措施一般以“對等回應”爲基本原則。例如此前針對美國對華半導體限制,中國對關鍵原材料如鎵、鍺實施出口管控。此次也不排除在關鍵領域,比如新能源汽車、電池材料、稀土供應鏈等方面對歐盟發起反制。

要知道,從經貿層面看,中歐關係密切,利益深度綁定。歐盟是中國第二大貿易伙伴,而中國則是歐盟第一大進口來源國。無論是歐洲製造業所需的中間品、技術材料,還是中國對歐洲的高端裝備依賴,這些都構成了穩定合作的基礎。一旦中歐之間在金融、能源、技術等關鍵節點發生系統性衝突,不僅將重創雙邊企業,也將對全球產業鏈帶來連鎖反應。

但歐方的做法似乎並沒有考慮到這些影響,從宏觀層面看,這次事件也反映了一個更大的趨勢:西方國家在處理對俄政策時,越來越傾向於將中國捲入其中。即使中國沒有直接參與衝突,也會因與俄羅斯保持正常經濟往來而被“連坐”。這不僅影響中歐之間的政治互信,也可能迫使中國在某些問題上調整立場和策略,從而加快與“全球南方”國家、亞非拉新興市場的合作進程。

當然,中國也不會因爲幾項制裁就全面中斷與歐盟的接觸。中歐之間仍有大量的共同利益需要協調,比如氣候變化、全球治理、人工智能監管、非洲發展等多個議題,都是中歐對話的重點內容。但如果歐方一邊希望加強合作,一邊卻在背後設置障礙,那中方的回應只能是更強硬、更直接。

總之,這次中歐之間的摩擦,可以說是一次關係重塑前的試探。歐盟以安全爲由擴大制裁範圍,中國則以正當權益爲由提出反制。未來走向如何,將取決於歐方是否願意回到對話和合作的軌道上,如果仍然一意孤行,那必然會觸發更廣泛的反制機制。而中方已經清楚表態:不接受被動應對,也不會退讓半步,就看歐盟接下來要做何考量。