一、京津冀暴雨接連來襲,海河流域出現大洪水

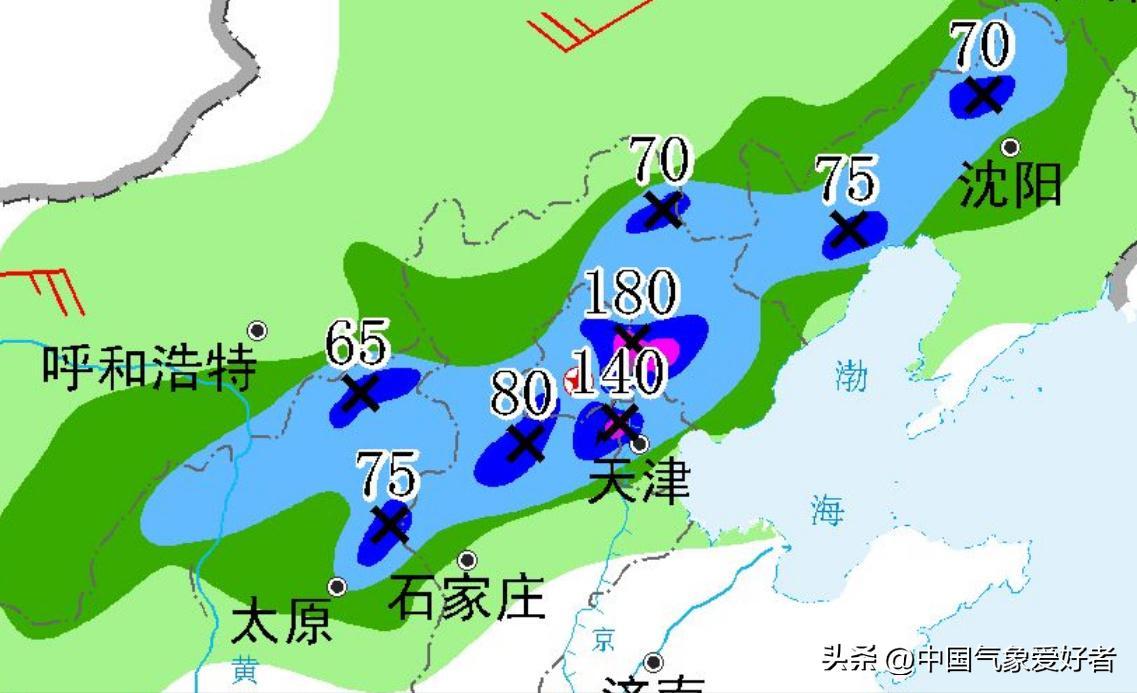

自7月24日起,北京平谷與河北興隆接連遭遇兩輪猛烈強降雨,尤其是興隆國家氣象站的兩場降雨均接近特大暴雨標準,強度和持續性罕見,已經具備引發區域性洪災的氣象條件。暴雨不僅在量級上突出,其集中時間段也非常典型,對地表徑流和流域水位形成強烈衝擊。7月28日凌晨,灤河水位猛漲,最終觸發了“2025年海河流域1號洪水”的發佈,這是今年以來全國範圍內大江大河首次出現編號洪水,標誌着我國主汛期強降水已真正進入白熱化階段。

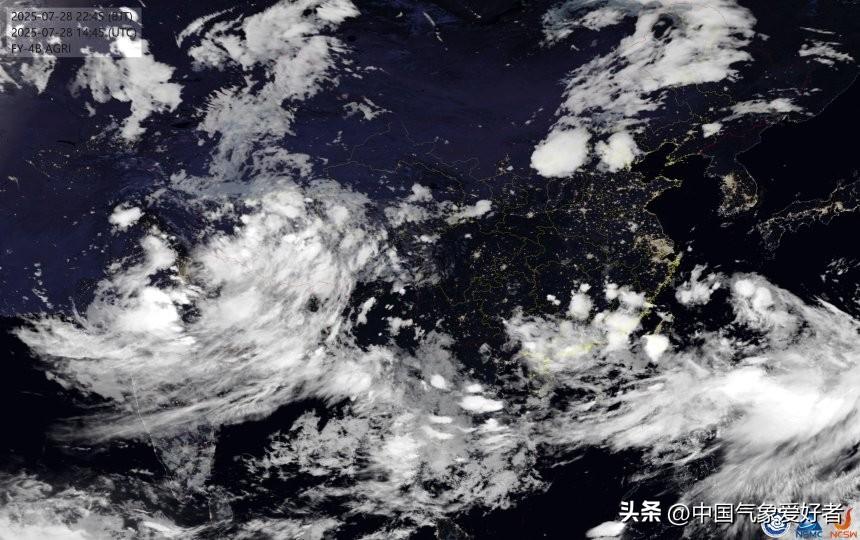

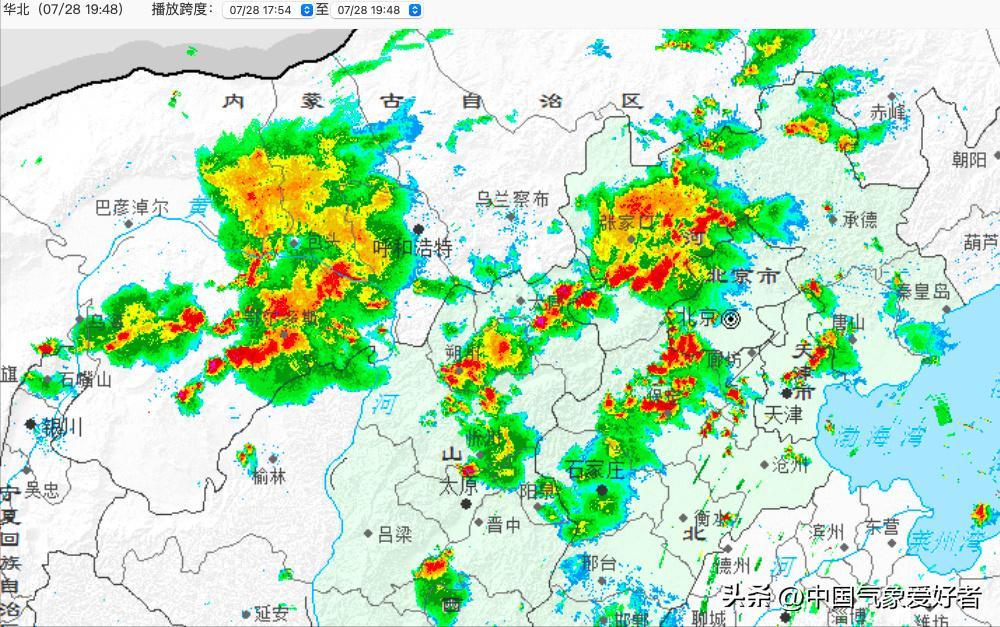

在灤河流域告急的同時,華北北部雷暴雲團迅速發展壯大。7月28日傍晚開始,保定、廊坊上空強對流雲團快速生成並朝着北京市區撲來,京津冀地區的氣象監測顯示,夜間對流系統異常活躍,局地降雨強度超過每小時60毫米,部分站點還伴隨大風、雷電,短時風力達到8級以上。氣象部門對山西北部、內蒙古中部以及整個京津冀區域發佈了短時強降水、雷電大風的多重預警。

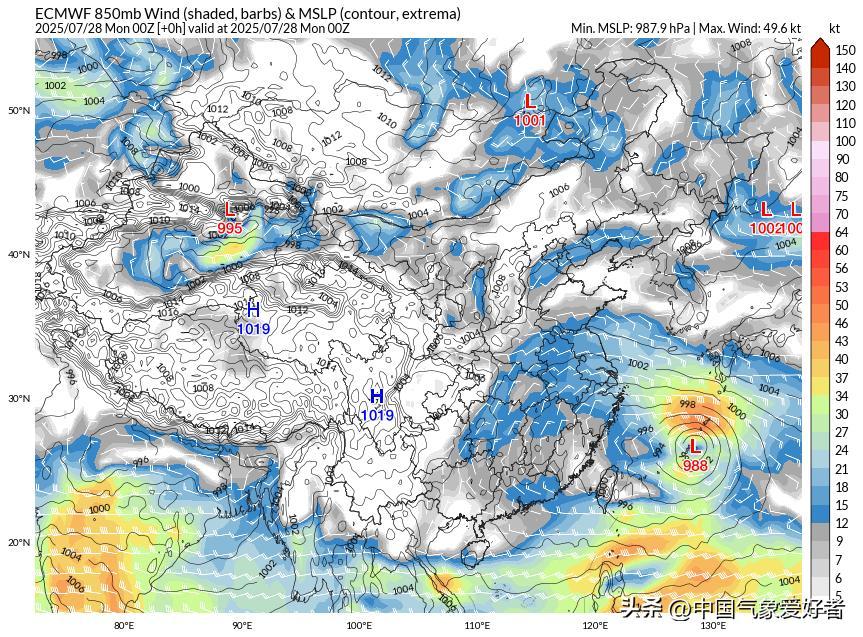

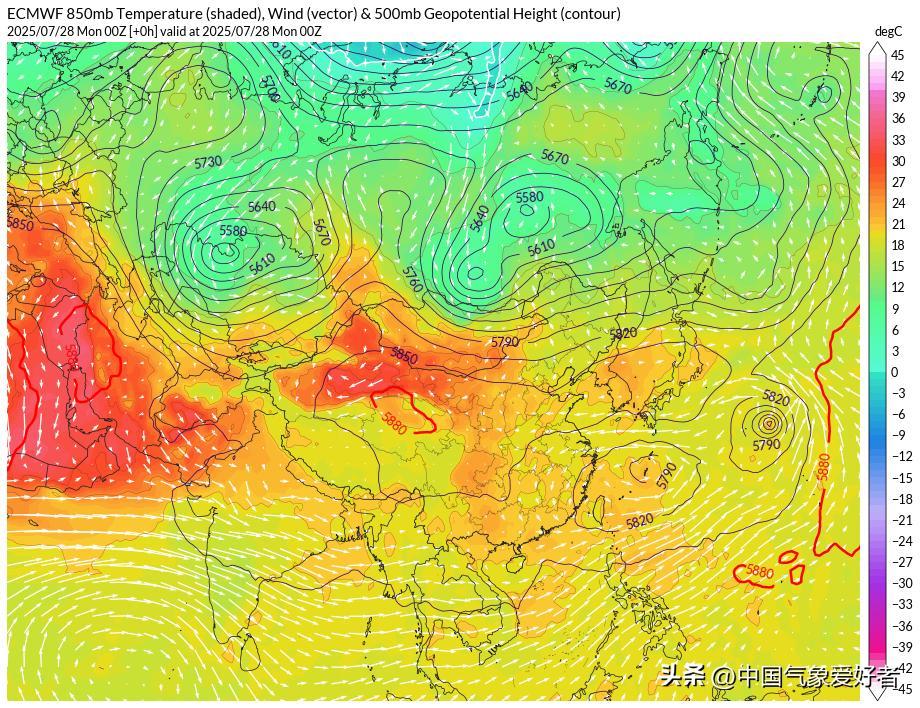

此次暴雨事件體現出兩個顯著特徵:一是降水區域集中於華北北部,呈現出階段性強對流爆發;二是副熱帶高壓北側邊緣暖溼氣流與冷空氣交匯活躍,爲對流發展提供了理想的動力和水汽條件。而這一切現象的氣候背景,離不開大氣環流的階段性異常與副熱帶高壓的動態變化。

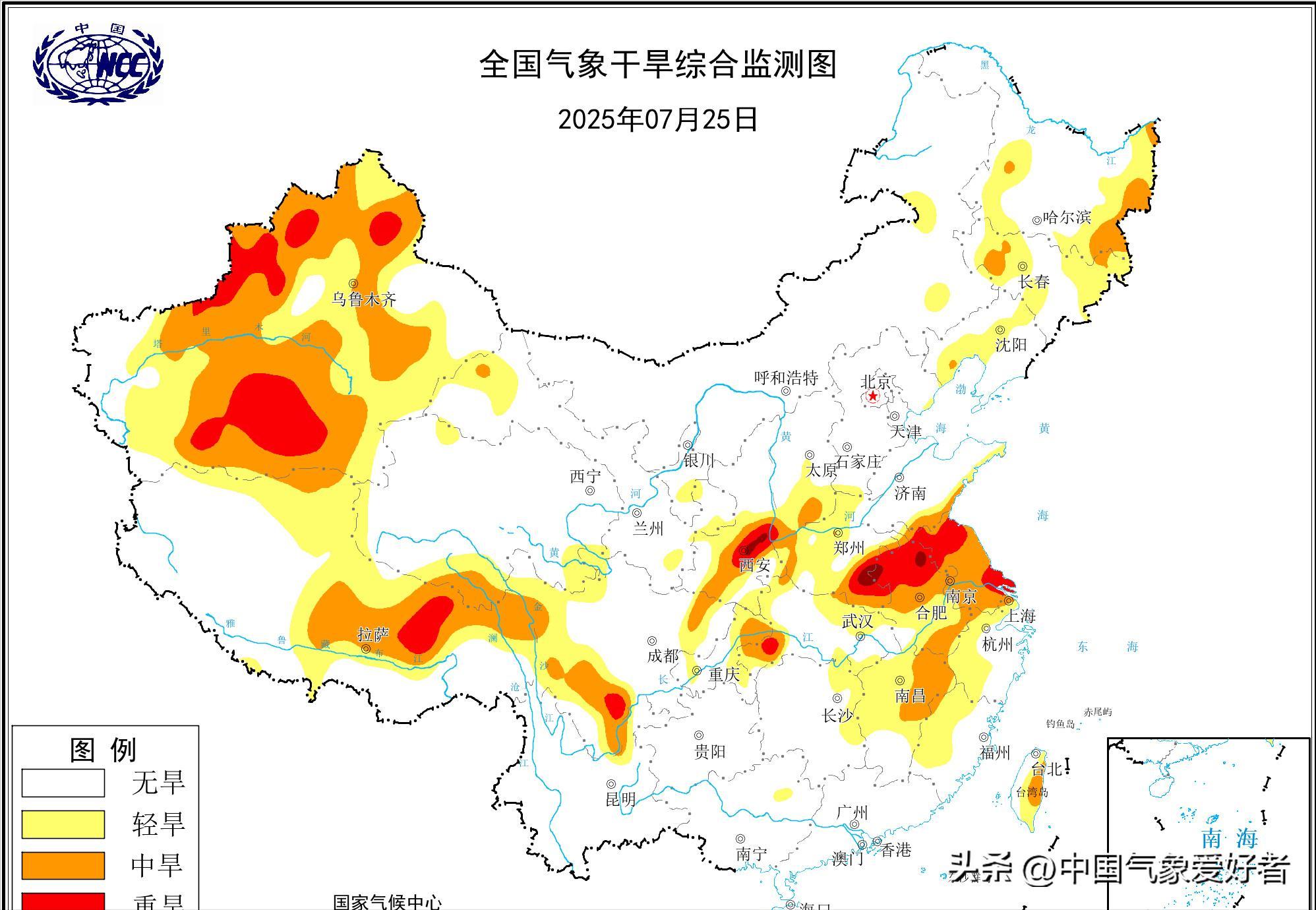

二、河南旱情愈發嚴峻,淮河流域成爲“乾旱核心”

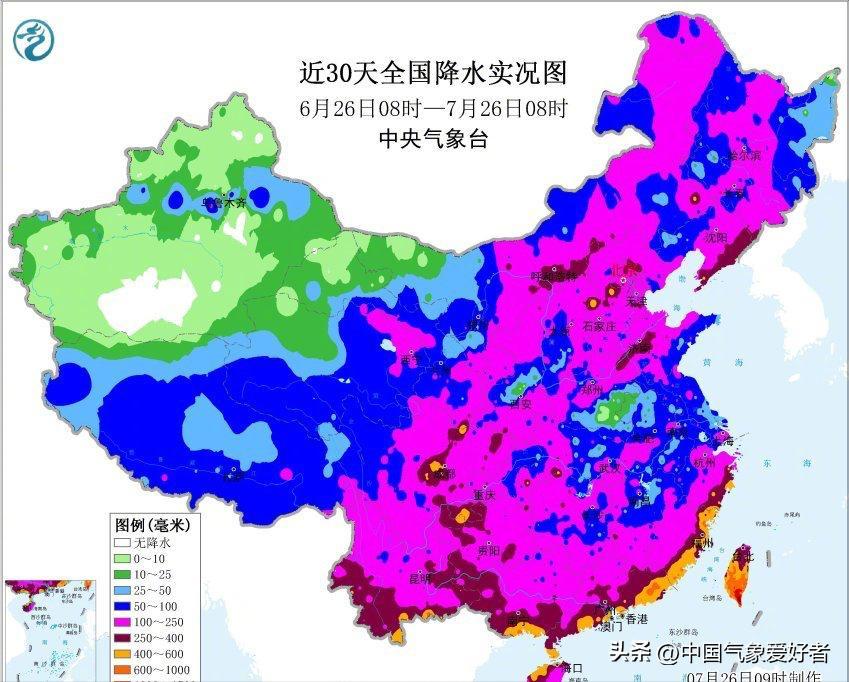

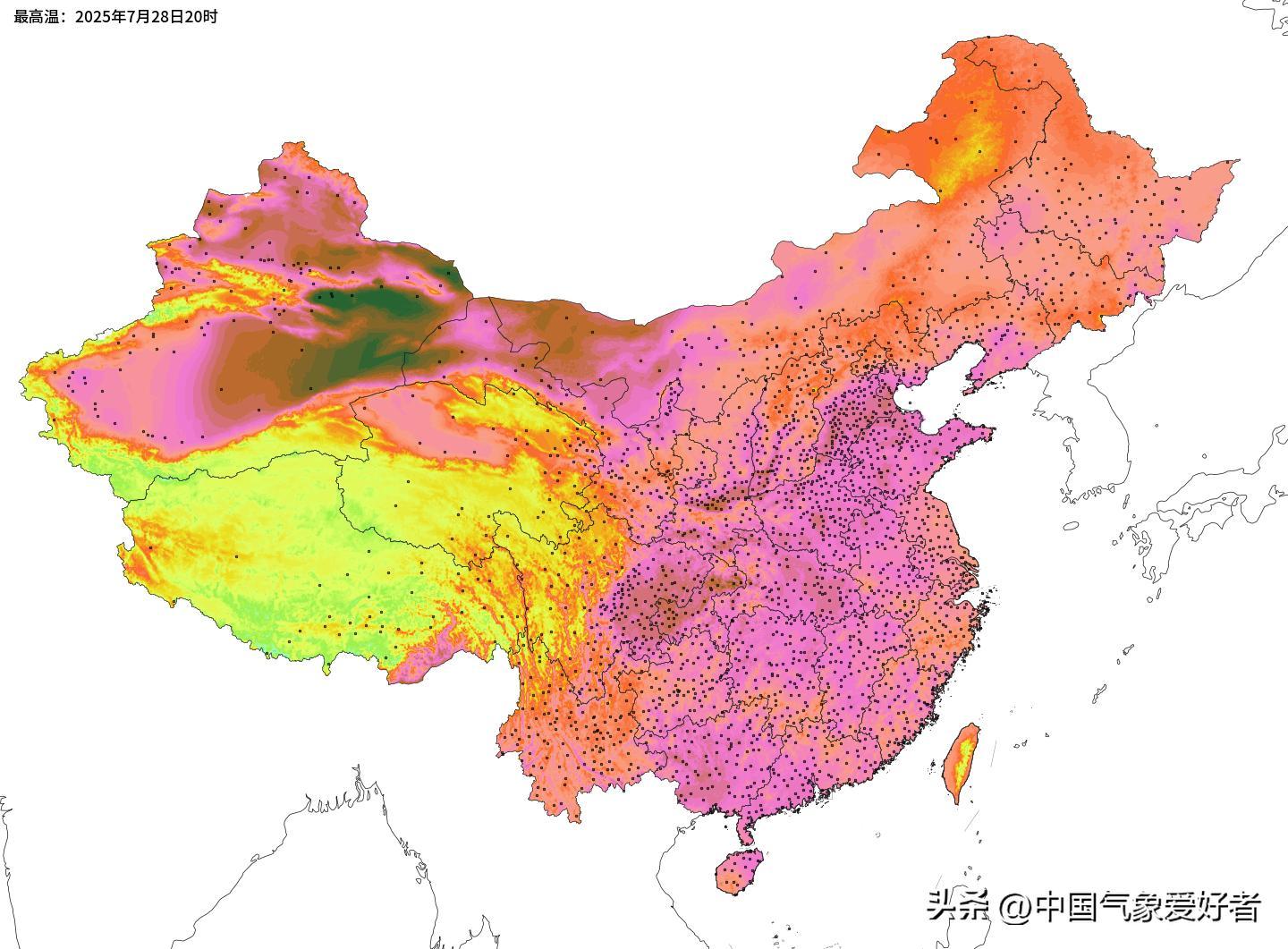

與河北等地水患頻仍形成鮮明對比的是,南邊的河南正經歷一場“焦灼”的乾旱考驗。從近30天全國降水分佈圖可以看出,整個淮河流域被夾在臺風降雨區和北方主雨帶之間,處在“雨水繞過”的尷尬地帶,成爲目前全國最嚴重的乾旱區域之一。其中,豫東、皖北一帶的降水極度稀少,降水量甚至和乾旱已久的南疆盆地不相上下。

以河南商丘虞城縣爲例,截至7月28日,今年累計降水量僅爲171.5毫米,遠遠低於歷年同期平均值。放眼整個淮河流域,該數據幾乎處於最底層,說明這個區域不僅缺雨時間長,而且降水量持續偏低,極端乾旱已影響到農業生產、居民生活及地下水補給。與此同時,當地土壤墒情快速下降,不少地區已開始實施人影增雨和抗旱保苗措施。

旱情之所以會如此集中爆發,和目前臺風路徑、高空環流分佈以及副熱帶高壓的位置密切相關。一般來說,華南的颱風雨會隨着季風北上帶動水汽進入中原一帶,但今年臺風多在東南沿海登陸,路徑偏東,再加上副高北跳之後將華北納入主雨帶區域,中間地帶的河南、安徽等省就“卡”在水汽通道之外。這種“降水空窗期”的形成,使得乾旱不僅發展迅速,而且缺乏自然緩解的機會。

三、環流配置階段性異常,副高是關鍵變量

面對一個地方暴雨氾濫、另一個地方乾渴難耐的極端分化,很多人都會有疑問:是不是氣候系統出了問題?從當前的氣象分析看,這一情況並不完全是長期氣候變化造成的,而是大氣環流在階段性演變中出現了顯著偏態分佈。

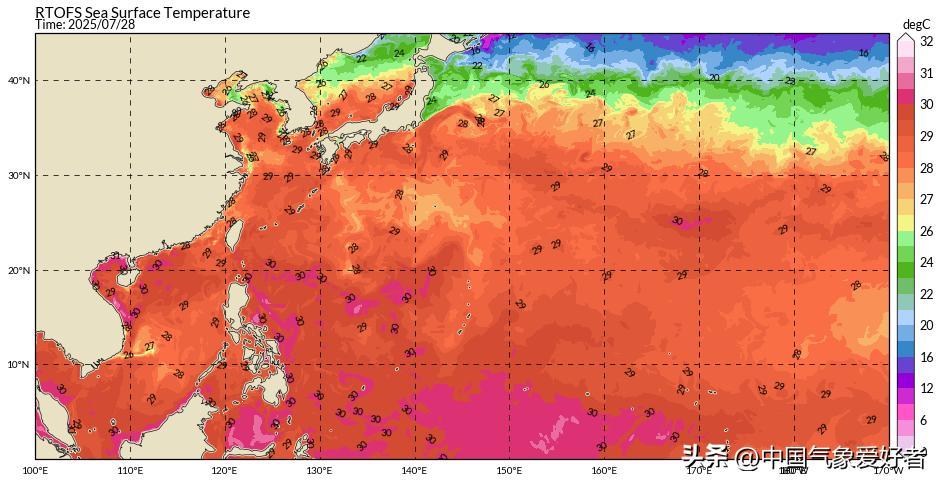

首先,今年7月以來副熱帶高壓整體位置偏北,其控制範圍從長江流域一路北推,甚至一度進入華北地區,使得本該位於江淮一帶的主雨帶也隨之北抬。這直接造成了黃河以北頻繁遭遇降雨過程,尤其是副高邊緣的河北、北京等地成爲水汽匯聚和對流爆發的“溫牀”。而在副高控制區以南的河南、安徽,則因沉降抑制作用明顯、對流發展困難,降水變得十分稀少。其次,颱風活躍也是影響雨帶分佈的重要因素。進入7月以來,多個颱風生成並向東南沿海靠近,但路徑普遍偏東,大量水汽被提前消耗在浙江、福建甚至東海、臺灣等海域,剩餘的水汽被副高帶向北方主雨帶,也間接削弱了中原地區的降水來源。

再者,北方乾熱氣團的逐步擴張,也在推動雨帶進一步北移。今年的華北、內蒙古中部氣溫高得離譜,熱力條件反過來增強了地面氣旋活動和對流強度,使雨帶更集中於華北平原和太行山脈以北。同時這種乾熱氣團也在某種程度上抑制了南部溼潤氣流的深入,導致雨帶無法有效向南延展。

這種局地極端差異的氣象格局雖屬階段性,但反映出目前全球氣候背景下區域性極端事件頻率確有上升趨勢。副熱帶高壓的異常穩定、路徑偏移,以及海溫變化對臺風路徑的影響,都在改變以往我們對季風、降水的經驗認知。這不僅加大了氣象預測難度,也對防汛抗旱提出了更高要求。