颱風沒有所謂的“好與壞”,關鍵是如何科學認知和有效防範。

復活的“竹節草”是個慢性子。登陸後,它移動緩慢,水量充沛,“灑水”時間長,給上海帶來的風雨影響可能更大。其實,颱風個性千奇百怪,有的來去匆匆,有的卻磨磨蹭蹭,賴着不走。這些“急性子”與“慢性子”的颱風,究竟哪種更讓人頭疼?氣象專家解讀,其實兩者各有風險,防禦需因“風”制宜。

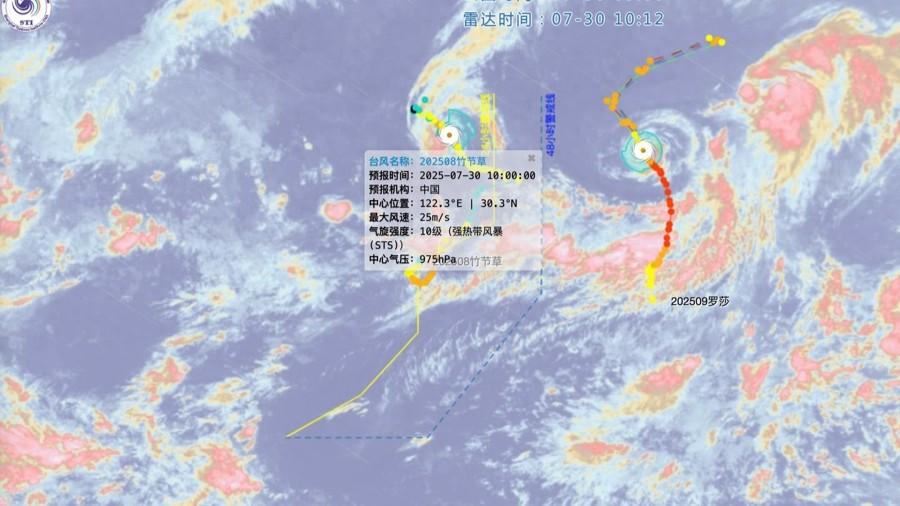

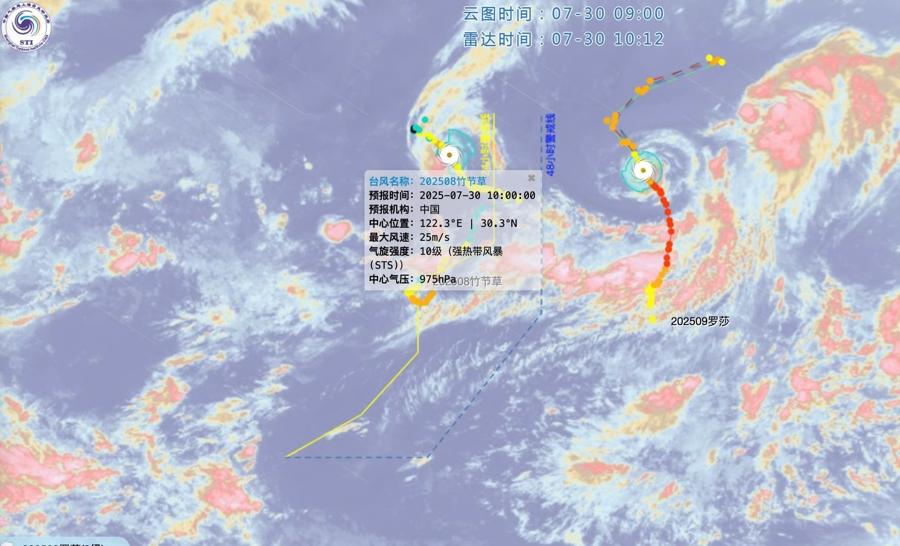

來源:上海中心氣象臺

與去年9月16日登陸浦東臨港新城的“急性子”颱風貝碧嘉(巔峯風速42米/秒)不同,當前的“竹節草”更像是個“慢性子”。上海市氣象局服務首席鄔銳博士解釋說,“貝碧嘉”移動速度快,登陸的當天下午就結束了影響,而“竹節草”結構鬆散、強度較弱,移動速度不到它“貝碧嘉”的二分之一。

據氣象監測,“竹節草”登陸時的颱風中心最大風速僅23米/秒,相當於熱帶風暴級別。鄔銳說,儘管如此,其滯留時間卻長達48小時以上,預計要一直待到8月2日,期間還會經過上海、橫穿江蘇,甚至最後可能進入安徽。“它像被副熱帶高壓邊緣的‘弱氣流’輕輕推着走,走得慢、拖得久,影響更均勻。”

“貝碧嘉”這類“急性子”颱風的特點是“爆發力強”。由於副熱帶高壓引導氣流強勁,如同抽陀螺的繩子用力抽打,颱風被“推着”快速移動。其短時風雨強度大,容易在短時間內引發強風、暴雨,對局部地區造成集中衝擊。但因爲持續時間短,整體影響範圍相對侷限。

而“慢性子”颱風的形成,與副熱帶高壓引導氣流減弱密切相關。“如果,高邊緣引導氣流變弱,颱風就像失去推力的陀螺,移動遲緩甚至出現原地打轉。這類颱風強度雖不及‘急性子’,但耐力持久,也會使得風雨影響更均勻,累積雨量不容小覷。”

中國颱風網截圖

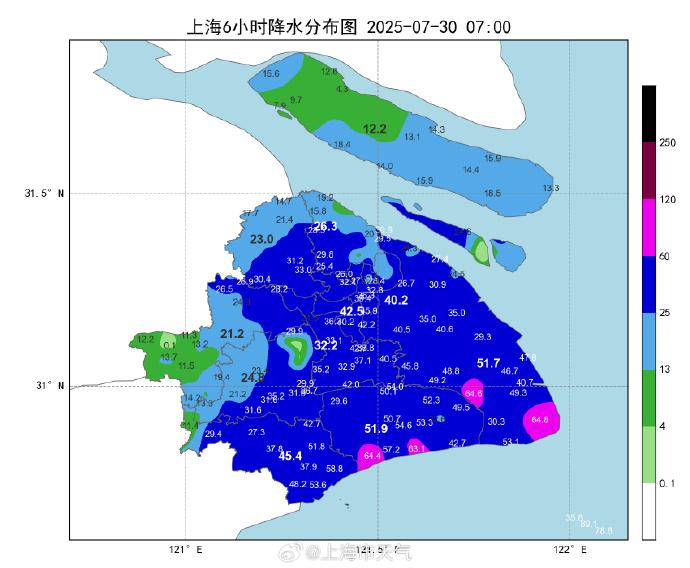

今天早晨,雨霧中的上海外灘 新民晚報記者 張龍 攝

鄔銳強調,颱風的“性子”與其強度並無絕對關聯。像貝碧嘉這類“急性子”可能強度極強,而“竹節草”這類“慢性子”雖爲颱風最低級別(熱帶風暴),但持續影響仍需警惕。“颱風沒有所謂的‘好與壞’,只有科學認識颱風,才能更有效地守護城市安全。”

氣象資料顯示,受“竹節草”螺旋雨帶影響,一早本市風雨明顯,且伴有雷電。截至早晨7時多,南部地區累積雨量已有暴雨程度,其它區域爲大到暴雨。鄔銳提醒,今天局部地區可能出現200到220毫米的大暴雨,同時,在“竹節草”行進的過程中,其殘留雲團會持續釋放能量,即便主體減弱,仍可能引發短時強降雨、雷電等對流天氣。