從傳統計算機芯片到量子計算機芯片

作者:薛其坤

作者信息:實驗物理學家、中國科學院院士、南方科技大學校長,研究方向爲掃描隧道顯微學、分子束外延、自旋電子學、拓撲絕緣量子態、低維和高溫超導電性等。

摘要:基礎研究的發現往往會催生一些革命性的工業基礎,但從科學發現到最後走向產業需要很長的時間,在量子信息這種高科技領域表現得更加突出。因此,要統籌好基礎研究、應用基礎研究、產業商業化,也要統籌好長期和短期的關係。

中國科協開展弘揚科學家精神科技工作者日系列活動 單纖雙波長刷新千公里級地基授時極限 天問二號叩響中國小行星探測之門 “雪龍2”號取得多項關鍵科學發現 鈣鈦礦太陽能電池也需要夜間“休息” 7100年前雲南人曾奔赴青藏高原 算準時差可發現隱祕類地行星

人工合成“分子剪刀”守護馬鈴薯健康 加劇成人脂肪肝生成的“元兇”被捕獲 深度報道 納米線替代受損視網膜細胞 碲納米線網絡或將開闢人工視覺新途徑 美國國家科學院、工程院和醫學院瀕臨大幅裁員 特朗普政府取消合同,重創百年學術機構

如何破局科技界作風學風亂象

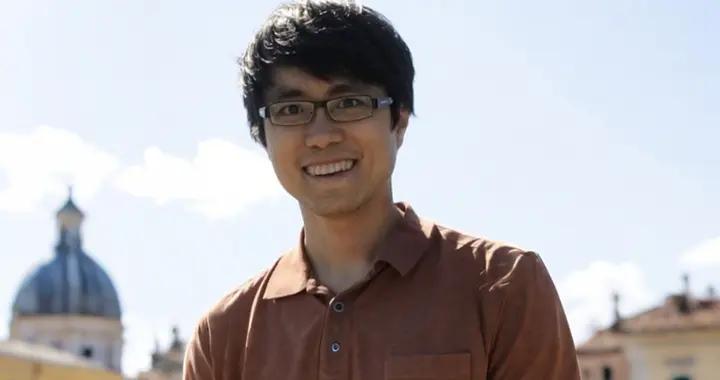

作者:吳善超

中國科學技術協會辦公廳

摘要:建設世界科技強國須以優良作風學風爲支撐。基於中國科學技術協會(以下簡稱“中國科協”)開展的全國科技工作者狀況調查,結合當前科技界存在的精神動力弱化、功利主義蔓延等不良現象,剖析了不良作風學風現象背後的文化、制度、個人等方面的成因,指出了不良作風學風對學術生態、人才培養及公衆信任的危害。提出了通過示範引領弘揚科學家精神、打假治浮整治突出問題、以文化人構築科學文化自信等路徑,建議強化作風學風治理,營造風清氣正的創新生態,推進高水平科技自立自強。

AI for Engineering:驅動數字生態系統網絡發展範式轉型

作者:鄔江興1,2,鄒宏1,張帆1,2,劉勤讓1,2,高彥釗2,尚玉婷1*,祁曉峯2

摘要:系統闡述了AI for Engineering(AI4E)驅動數字生態系統網絡發展範式的轉型動因、機理與實踐路徑,指出傳統數字生態系統網絡發展範式面臨“剛性架構與場景多樣化”的根本矛盾,亟需以“超融合、高可信、一體化”爲目標進行重構。介紹了AI4E驅動數字生態系統網絡發展範式轉型的重要基礎、技術支撐、運作方式,從思維視角、方法論、實踐規範、發展路徑等方面闡述了新範式的主要特徵;同時,介紹了AI4E賦能轉型的實踐探索,提出基於生成式AI的多模態網絡環境(PINE),開闢網絡技術體制“第二曲線”;提出晶上生成式變結構計算,打造智能算力“芯物種”;推動內生安全賦能數字系統網絡彈性工程,提升人工智能應用系統內生安全能力;呼籲建設"超融合網絡與智能計算實驗牀"大科學裝置,驗證“結構決定效能/安全/多樣性”的科學猜想,爲構建自主知識體系、推動科技自主創新、深化人才自主培養改革提供支撐。

人工智能驅動藥物研發進展

作者:何欣恆,高斯涵,李俊睿,徐華強*

中國科學院上海藥物研究所

摘要:藥物研發作爲現代醫藥產業的核心驅動力,面臨傳統模式“高投入、長週期、低產出”的困境,亟需突破以應對日益複雜的健康需求。人工智能(AI)技術的快速發展爲藥物研發帶來了革命性變革,其在蛋白質結構預測、蛋白質設計、抗體藥物設計及小分子藥物設計等領域的應用顯著提升了研發效率與成功率。深入分析了AI在蛋白質結構預測中的突破及其在靶點發現、虛擬篩選等環節的應用潛力;探討了AI驅動蛋白質設計從結構預測到功能創新的閉環模式;剖析了AI在抗體序列優化、親和力成熟及新型抗體設計中的作用;梳理了AI在小分子藥物靶點識別、虛擬篩選及ADMET優化中的最新成果。指出AI應用中面臨的數據質量、模型可解釋性及實驗驗證等挑戰,並展望了多模態數據融合、動態行爲預測及自動化平臺的未來發展方向。通過全面剖析AI賦能藥物研發的現狀與問題,旨在爲加速新藥創制、提升人類健康福祉提供科學視角與思考啓示,提供一個關於AI賦能藥物研發領域科技問題的全面且深入的視角,並激發對未來發展方向的思考,以期促進AI技術在藥物研發領域的更有效應用,加速新藥創制進程,最終惠及人類健康。

深海探測技術進展及未來發展趨勢

作者:崔維成,邵鑫浩

西湖大學工學院電子信息工程系

摘要:深海探測是開發海洋資源、研究地球演化和保護地球生態系統的關鍵技術。綜述了2019—2025 年深海探測技術的主要進展,包括潛水器、傳感器、通信、能源等領域,展望未來 5~10 年的發展趨勢。介紹了深海探測的重要性和麪臨的挑戰,以及深海潛水器、傳感器與觀測、採樣與分析、通信與導航、能源,以及大數據與人工智能等多方面技術的現狀。分析表明,智能化、長續航和原位實驗技術將成爲核心方向,但高壓環境適應性、能源供應和數據傳輸仍是主要瓶頸。探討了智能化與自主化、長續航與能源創新、成本革命等未來發展趨勢。期望對推動深海探測技術的可持續發展起到一定的指導作用。

“雙碳”目標下甲烷管控與減排科技創新

作者:張通1,2,3,袁亮1,2,3*,王玥晗1,2

摘要:剖析了“雙碳”目標下甲烷管控與減排的戰略佈局。現階段,甲烷管控已取得初步成效。“空−天−地”立體監測精準定位排放源,能源開採前端採收率提高,農業中水稻種植與畜牧業源頭控排技術成熟,甲烷氣候投融資體系也爲減排注入資金活力。但甲烷減排面臨的挑戰依舊嚴峻,在能源領域,傳統煤炭資源開採利用流程中甲烷泄漏、油氣系統逃逸排放阻礙綠色轉型;在農業領域,水稻厭氧、畜牧腸道發酵與糞便處理致甲烷逸散突出;在廢棄物處理環節,固廢填埋與工業廢水厭氧發酵產生大量甲烷。爲此,提出通過跨領域協作,打破能源、農業、廢棄物處理行業界限,構建聯動減排體系,同時兼顧能源安全與“雙碳”目標,穩步推動能源結構綠色、低碳化發展,保障能源供應,整合教育、科研、人才優勢,多學科交叉融合,佈局國家級科創平臺,攻克甲烷管控技術難題。未來,藉助持續技術創新、精準政策優化與深度國際合作,中國有望突破甲烷管控困境,大幅削減排放,助力“雙碳”目標實現,爲全球氣候治理添磚加瓦。

量子真空測量技術研究進展

作者:成永軍,孫雯君,董猛,賈文傑,範棟

蘭州空間技術物理研究所,真空技術與物理全國重點實驗室

摘要:基於光學方法的量子真空測量技術憑藉其在測量量程拓展與不確定度突破方面的顯著優勢,成爲支撐深空探測、半導體制造、新型裝備研發等戰略領域創新發展的關鍵技術。從光量子與氣體分子相互作用機理出發,介紹了法布里−珀羅腔光學干涉、冷原子碰撞損失、光譜吸收等量子光學方法反演真空參數的理論模型創新與實驗裝置突破,系統綜述了國際研究機構在該領域從基礎研究到工程轉化的最新發展態勢。深入分析揭示了現有量子真空測量技術體系存在的瓶頸問題,進而從量子真空基準構建、微型化器件集成等技術路徑,展望了量子真空測量技術的演進發展方向。

冰刻技術研究進展與展望

作者:趙康1,趙鼎1*,仇旻1,2,3*

1. 西湖大學光電研究院,浙江省 3D 微納加工和表徵研究重點實驗室

2. 西湖大學工學院電子信息工程系

3. 浙江西湖高等研究院,前沿技術研究所

摘要:冰刻技術(ice lithography)是一種基於電子束與低溫材料相互作用的新型微納加工方法,通過將特定氣體在低溫襯底表面凝結成固態冰膠,利用電子束輻照實現納米精度的圖案直寫與轉移。冰刻技術自提出以來憑藉其獨特優勢快速發展:一是冰膠對電子束的低敏感性支持加工過程原位觀察,可實現高精度套刻;二是冰膠可均勻覆蓋非平面襯底,突破傳統加工工藝對襯底平整度的依賴;三是冰膠經過升溫即可去除,可實現全程無須溶劑的綠色加工,爲敏感易損材料的加工提供瞭解決方案。回顧了冰刻技術的發展歷程,從技術特點、加工精度、設備演進、工藝應用等方面總結了冰刻技術的重要成果和進展,並對未來的發展方向進行了展望。希望能激發跨學科的前沿研究,挖掘冰刻這一新興技術在三維光電器件、生物傳感、柔性電子等領域的應用潛力。

材料基因工程與智能科學:AI+時代無盡前沿

作者:王毅1,2,李高楠1,2,劉哲1,2,高興譽3,王洪強1,2,宋海峯3,楊明理4,宿彥京5*,Margulan Ibraimov6,李金山1,2*

1. 西北工業大學中國−哈薩克斯坦材料基因工程與智能科學“一帶一路”聯合實驗室

2. 西北工業大學凝固技術全國重點實驗室

3. 北京應用物理與計算數學研究所

4. 四川大學材料基因工程研究中心

5. 北京科技大學北京材料基因工程高精尖創新中心

6. 哈薩克斯坦國立大學固體物理與非線性物理系

摘要:面向 2040 現代化強國發展戰略需求,以新材料、新質生產力和新產業融合發展爲驅動,全面梳理強國戰略和相關國家政策與行動綱要對前沿性−顛覆性關鍵技術和關鍵材料發展的共性需求,闡述了材料基因工程核心關鍵技術的發展與革新爲人工智能數據基礎設施、材料大模型基座、新材料研發及其產業應用等關鍵核心技術創新奠定重要基礎。人工智能將進一步促進高通量智能計算軟件/工具的開發、從高通量實驗到自主實驗範式革新並加速材料智能體的發展、數據資源節點和平臺與數據標準規範的建設、新質生產力和新材料產業發展以及教育範式變革和新一代生力軍培養。材料基因工程與智能科學的融合,正在以“理論重構、技術賦能、產業牽引”三位一體模式,重塑材料科學與技術以及教育的底層邏輯。它不僅是單一學科的升級,更是一場涉及科研範式、產業生態和人才培養模式的系統性變革,將爲新材料、新興產業和未來產業等重點領域培養複合型人才。

鈣基電池:下一代低成本、高能量密度儲能技術

作者:葉蕾,廖萌,王兵傑*,彭慧勝*

復旦大學聚合物分子工程全國重點實驗室,高分子科學系,纖維電子材料與器件研究院,先進材料實驗室

摘要:全球能源需求不斷增長,鈣基電池因其資源豐富(鈣在地殼中的儲量約爲鋰的2500倍)、電化學性能優異(體積比容量高達2073mA·h·cm−3)以及環境友好等優勢,被視爲下一代高性能儲能技術的有力競爭者。然而,鈣基電池的發展仍面臨多重挑戰,包括金屬鈣難以實現高效可逆的沉積/剝離、電解液體系電化學穩定窗口有限,以及高性能正極材料匱乏等關鍵問題。系統梳理了近年來鈣基電池領域的研究進展,重點圍繞鈣負極優化、電解液優化、正極反應體系設計以及新型電池結構構建等方面展開綜述。針對當前技術瓶頸,歸納了代表性研究中提出的機制理解與技術策略,探討了鈣基電池在儲能場景中的潛在應用前景,提出未來可以優化鈣離子的溶劑化結構和界面動力學、擴大離子擴散通道並緩解體積膨脹、提升電極材料的氧化還原電位和容量、開發高性能柔性鈣基電池等方面作爲發展方向,旨在爲推動鈣基電池技術突破提供全面的理論依據與技術參考,推動鈣基電池走向實際應用,並最終實現其在儲能領域的全部潛力。

託卡馬克聚變裝置的關鍵突破與展望

作者:武松濤

華中科技大學聚變研究中心

摘要:綜述了國際託卡馬克型核聚變裝置的發展、現狀及未來展望。闡述了聚變能相對其他能源所具有的安全性高、燃料儲量豐富、能量密度高、不會產生二氧化碳等溫室氣體、環境友好等優勢;回顧了託卡馬克的發展歷程,從 20 世紀 50 年代託卡馬克概念的提出到如今國際熱核聚變實驗堆的建造,重點介紹在國際上產生過重要影響成果及取得了重要關鍵技術突破的著名託卡馬克裝置,如那些驗證了可控核聚變的科學可行性,獲得了最高聚變能增益,創造了等離子體三乘積世界紀錄,獲得最高等離子體溫度,發現了重要物理現象、機理與機制、發現或提出了新的或先進的運行模式的託卡馬克裝置;分析了託卡馬克聚變堆尚待解決的諸如燃料循環、氚自持、材料等關鍵科學與技術挑戰;最後展望了聚變堆託卡馬克的未來發展方向及聚變能商業化前景。旨在爲核聚變研究領域提供參考。

環狀適配體的合成、功能與應用

作者:姚麗麗,劉濤,毛瑜*,鄭磊*

合肥工業大學食品與生物工程學院

摘要:環狀適配體作爲一類具有閉合環狀拓撲結構的核酸分子,憑藉其獨特的核酸外切酶抗性、優異的熱力學穩定性及與滾環擴增技術的高度兼容性,已成爲食品安全、環境監測及疾病診斷領域的優良分子識別探針。系統闡釋了環狀適配體的合成方法、高效篩選策略、結構與功能理性設計、滾環擴增驅動超靈敏檢測與多價探針應用,並對環狀適配體的大規模高效合成技術、人工智能輔助結構設計以及面向複雜生物基質互作解析的動態篩選模型開發的未來發展趨勢進行了展望。

基於多芯光纖遠端光真時延多波束賦形系統的研究

作者:張宸博1,朱逸蕭2*,胡衛生2

摘要:在 5G/6G 光載無線接入網中,遠端無線單元需具備多波束賦形功能,以支持泛在移動終端的可靠接入。針對這一需求,多芯光纖憑藉其通道數量多、通道間時延一致性好的優勢,成爲具有潛力的鏈路方案。提出一種基於多芯光纖的遠端光真時延多波束賦形架構,可用於 5G 光載無線接入網。該架構利用多芯光纖作爲鏈路,並在中心單元部署具有等色散間隔的啁啾光柵用於提供等間距時延。通過分別調節多路光載波的波長,系統可連續調整遠端對應波束的指向,實現中心化的多波束操控。爲了驗證架構可行性,採用 2 km 的 7 芯光纖作爲光載無線鏈路開展實驗,搭建了 2×2 遠端波束賦形驗證系統。實驗結果表明:通過調諧各個光載波的波長,可實現各波束指向的獨立控制;與傳統單模光纖相比,多芯光纖將通道間時延抖動降低了 1 個量級以上,最大時延抖動僅爲 1.7 ps,從而確保波束指向的長期穩定性。此外,實驗還表明,多芯光纖的芯間串擾對預設時延和寬帶無線信號信噪比的影響可忽略不計。本架構爲實現遠端波束賦形功能提供了可行、穩定的解決方案,對於 5G/6G 移動接入網具有重要應用價值。

面向雲數據訪問控制的認證密文檢索方案

作者:曹藝博1,徐仕遠2,陳雪2,奚雨新3,郭宇3*

摘要:可搜索加密作爲實現密文檢索的關鍵技術,在雲存儲領域具有重要應用價值。然而,現有方案普遍採用單一用戶模型,且不能抵抗內部關鍵字猜測攻擊,導致雲數據面臨隱私泄露風險。因此,亟需面向雲數據的隱私保護需求,設計支持多用戶模型且具備更高安全性的可搜索加密方案。鑑於此,提出了一種面向雲數據訪問控制的認證密文檢索方案。在訪問控制方面,通過將屬性嵌入用戶私鑰並以此生成檢索陷門,將訪問策略嵌入關鍵字密文,通過門限祕密共享技術實現屬性和訪問策略的匹配,從而構建細粒度的檢索權限控制機制。在安全性增強方面,數據擁有者的私鑰被嵌入到關鍵字密文中實現密文認證,有效抵禦內部關鍵字猜測攻擊。性能分析表明,本文方案的陷門生成算法具有計算高效性,同時用戶私鑰具備較低的存儲開銷,適用於雲存儲領域。

中國農田土壤抗生素污染格局及其對施肥和灌溉的響應

作者:趙方凱1,2,沈琳鈞1,3,楊愷豐1,3,劉鴻林1,4,楊磊2,陳利頂1,2,4*

摘要:土壤抗生素污染已成爲農業環境的重要問題,影響生態系統健康與人類食品安全。基於地理最優相似性(geographically optimal similarity,GOS)模型,預測了中國農田土壤抗生素的空間分佈,並結合情景分析探討了農田管理措施對土壤抗生素殘留量的影響。結果表明,中國農田土壤抗生素含量平均約爲 16.9 ng/g,其空間分佈存在明顯的區域差異,東部和中部地區的土壤抗生素含量普遍較高,主要與灌溉和施肥管理強度相關。當有機肥施用量減少超過 40% 時,土壤抗生素含量明顯下降;而當灌溉面積增加超過 60% 時,土壤抗生素含量迅速上升。通過優化農田管理措施,特別是在高風險區域合理施肥和灌溉,有助於有效控制土壤抗生素污染,推動農業環境保護和可持續農業發展。

借鑑企業管理核心理念,健全中國科研院所治理體系

作者:許強1,丁帥2,劉政坤2

摘要:科研院所是國家創新體系建設的重要組成部分。目前國有科研院所主要實行的是黨委領導的院(所)長負責制,非國有科研院所以理事會領導下的院(所)長負責製爲主要形式。如何實現從科學到技術,從技術到產業的轉移轉化,需要加快探索科研院所的新型管理體制,完善科研院所治理體系。從管理角度指出了科研院所存在的主要問題,表現爲決策機制缺少結構化安排、治理體系不完備、對接市場要素不順、社會資本難以進入、成果轉化不暢;提出了對於不同類型科研院所,可借鑑企業管理的核心治理理念,構建“SAER”結構化管理的治理框架,完善結構化管理的機制,建立理事會或戰略指導委員會、充分發揮學術委員會和考評委員會作用,打通有效對接市場資源的路徑。同時還指出,應發揮黨委把方向、管大局的作用,以實現管理效率最優化、科研產出最大化。

愛因斯坦獨特的科學方法和哲學思想在科學發明中的偉力

作者:李醒民

中國科學院《自然辯證法通訊》雜誌社

摘要:愛因斯坦在發明相對論的同時,也創造了獨特的哲學認識論(由溫和經驗論、基礎約定論、意義整體論、科學理性論、綱領實在論組成的內涵豐贍、外延闊大的多元張力論)和方法論(探索性的演繹法、邏輯簡單性原則、準美學原則、形象思維及宇宙宗教思維方式或宇宙宗教方法)。科學與哲學聯姻在他的科學生涯和創新過程中可謂珠聯璧合、相得益彰。科學家能夠由此受到啓迪,獲取教益。

《科技導報》創刊於1980年,中國科協學術會刊,主要刊登科學前沿和技術熱點領域突破性的研究成果、權威性的科學評論、引領性的高端綜述,發表促進經濟社會發展、完善科技管理、優化科研環境、培育科學文化、促進科技創新和科技成果轉化的決策諮詢建議。常設欄目有院士卷首語、科技新聞、科技評論、專稿專題、綜述、論文、政策建議、科技人文等。