在企業辦公場景中,穩定、高效和可控的成本始終是IT採購的核心考量。隨着文檔協同、視頻會議、圖像處理等任務日益頻繁,傳統辦公設備正面臨新的挑戰——響應遲緩、多任務卡頓、圖形性能低下等問題屢見不鮮。尤其當政企單位開始嘗試引入本地化AI應用時,對終端算力的需求更是從“夠用”轉向“好用”。

然而,當前許多主流商用PC仍停留在“CPU+集成顯卡”的基礎配置模式,面對輕量級AI應用、高清剪輯或多窗口並行處理時,往往捉襟見肘。如何在有限預算下實現性能、能效與可持續性的平衡,成爲擺在決策者面前的關鍵命題。

而今天我們評測的這顆AMD銳龍7 8700G,就是一顆爲這種全場景辦公而生的“多面手”。

配置介紹

爲什麼是8700G?

AMD銳龍7 8700G是銳龍8000G系列中規格最高的型號,採用8個Zen 4大核心與16線程設計,最高加速頻率可達5.1GHz。不同於混合架構路線,它堅持純大核設計,在常規辦公負載下避免了小核心因調度不當導致的任務遷移延遲問題——這一點在當前多數未充分優化大小核調度的操作系統和軟件環境中尤爲重要,直接影響實際使用中的流暢性與穩定性。

此外,該處理器集成了Radeon 780M核顯,基於RDNA 3架構,圖形性能遠超同類集成顯卡水平,同時搭載了臺式機上較爲少見的NPU計算單元,構成CPU+GPU+NPU協同計算架構,全面覆蓋通用計算、圖形渲染與AI加速需求。

而跟它對位的是Intel的酷睿i7-14700,採用8大核+12小核的混合架構,理論多線程性能更強,但其UHD 770核顯性能較弱,難以支撐較高負載的圖形或AI任務。更重要的是,其小核心由於調度策略不夠成熟,反而容易引發性能波動或響應延遲,甚至導致部分高負載任務運行在性能低下的小核上。

兩款處理器均常見於OEM商務整機市場,一個強調綜合能力整合,一個依賴高頻與多線程。但在現代辦公向智能化演進的趨勢下,主頻與核心已經很難直接與好用劃等號。

值得一提的是,銳龍7 8700G的TDP僅爲65W,在提供強勁性能的同時保持了出色的能效表現。這意味着它不僅可在標準ATX主機中穩定運行,也適用於空間受限的小型化辦公設備,無需額外加強散熱或電源投入,顯著降低長期運維成本。

樣機與測試環境

本次測試中,我們選擇了兩套配置接近的系統進行對比:

一款爲聯想啓天M550的高配型號(與我們之前評測銳龍5 8600G相同),搭載上述的AMD銳龍7 8700G處理器,配備32GB雙通道DDR5內存條,頻率爲5200MT/s。硬盤爲1TB容量的長江存儲PC411,這款SSD此前已在多款產品中亮相,是我們熟悉的老面孔。

整機外觀風格非常低調,非常符合商務辦公場景的調性。接口方面比較豐富,前面板上方擁有6個USB-A 5Gbps接口,1個3.5mm麥克風接口以及1個3.5mm耳機接口。

背面擁有3個3.5mm音頻接口,1個PS/2鼠標接口、1個PS/2鍵盤接口、1個HDMI 2.1 TMDS接口(3840x2160@60Hz)、1個VGA接口(1920x1200@60Hz)、1個千兆RJ45網口以及4個USB-A 480Mbps接口。

另一臺則爲搭載了Intel酷睿i7-14700處理器的OEM整機,不過由於僅作對比使用,因此我們不做過多介紹,二者均擁有32GB的DDR5內存、1TB的PCIe 4.0 SSD,周邊硬件配置基本一致。

此外,兩臺電腦系統均爲Windows 11 24H2,所有驅動程序更新至最新,未進行任何超頻設置,測試時室溫爲26°C。

性能測試

硬件測試

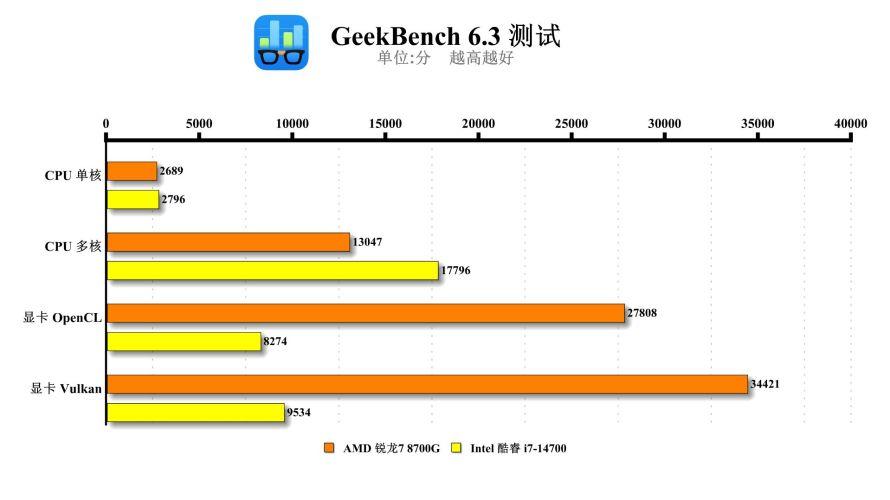

GeekBench

在GeekBench 6.3的測試中,銳龍7 8700G與i7-14700的單核(大核)性能基本打平,二者的得分差距大約3%。多核測試方面,i7-14700憑藉着8大核+12小核的混合架構,在跑分上確實壓了銳龍7 8700G一頭。不過需要注意的是,雖然跑分有所領先,但在目前大多數政企辦公軟件,甚至是操作系統都未對小核心的調度利用有較好的優化,甚至在部分場景下,一些總負載工作反而運行在小核心上,拖慢整體速度。因此銳龍7 8700G採用的純大核架構在向下兼容傳統應用上有着先天優勢。

在顯卡跑分方面,得益於Radeon 780M超強的圖形性能,得分遠遠甩開了UHD770好幾個身位。在Vulkan API下,領先幅度可達261%。因此,搭載i7-14700的機型,只能多花預算配置入門獨顯才能獲得相對可觀的圖形性能,而銳龍7 8700G則可以免去這一點,既降低了採購成本,也提升了可靠性。

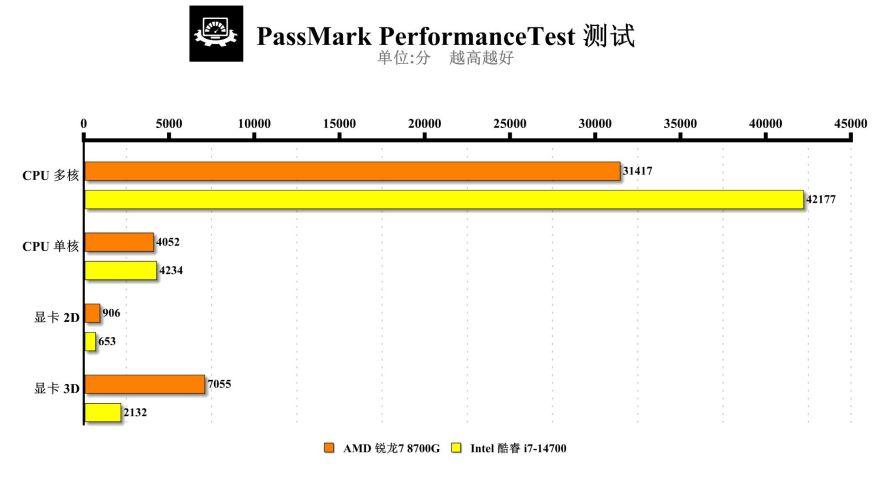

PassMark

在PassMark跑分中,銳龍7 8700G和i7-14700的得分與GeekBench類似,在單核性能上幾乎無差距,而在多核性能上i7-14700依舊是有所領先。圖形性能方面,銳龍7 8700G依然大幅領先於i7-14700,2D性能方面領先約38.7%,3D性能方面則是領先230.9%,堪稱天壤之別。有的朋友可能覺得自己平時只是簡單寫寫Word,無所謂圖形性能,不過實際上2D性能對於圖文處理的實際表現息息相關的。

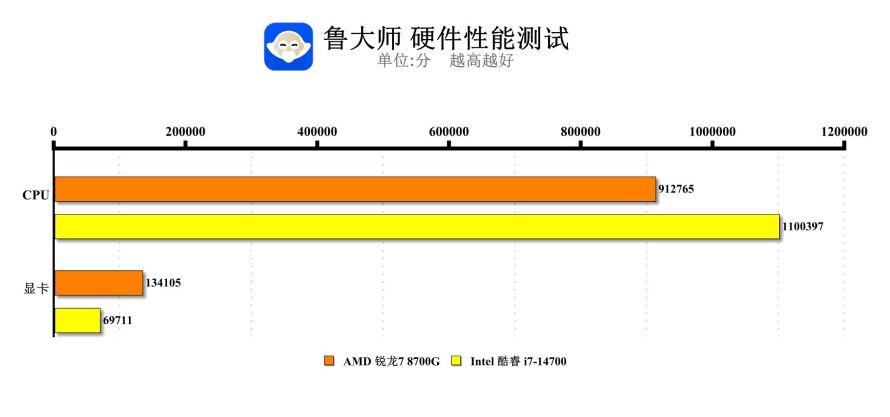

魯大師

由於本次主要對比的是兩款CPU以及它們各自搭載的核顯的性能,因此我們僅統計了CPU以及顯卡的跑分。並且本次測試基於新版魯大師,結果不可與舊版直接對比,請注意區分。

從得分來看,銳龍7 8700G在CPU得分上略遜於i7-14700,不過在顯卡得分上則領先了接近一倍。屬於Radeon 780M的正常水平。

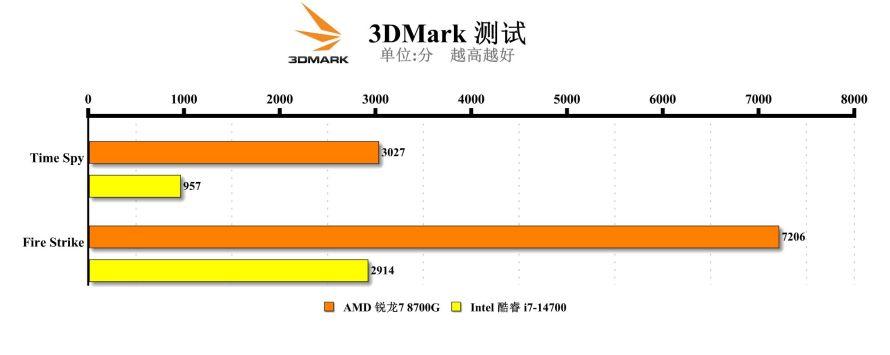

3DMark

在經典的圖形性能測試軟件3DMark中,我們分別測試考驗DX12性能的Time Spy以及考驗DX11性能的Fire Strike。從結果來看,差距幅度與我們之前評測的銳龍5 8600G與i5-14500的數據類似。Radeon 780M的得分領先UHD770一倍以上。

生產力測試

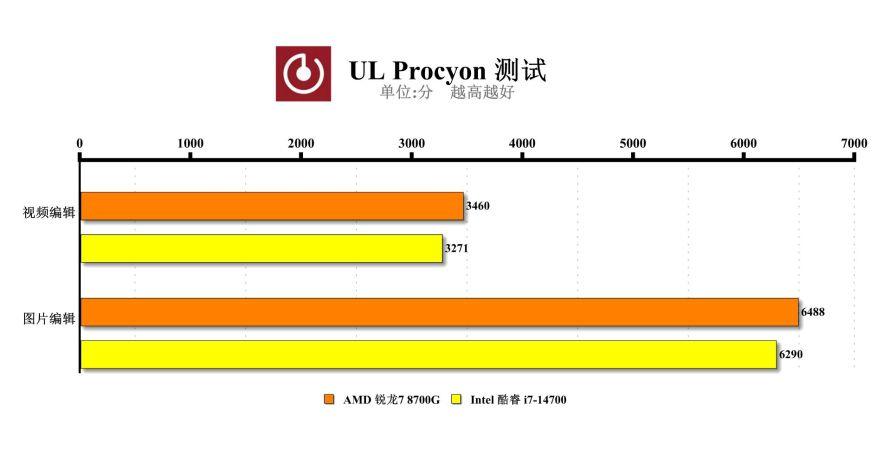

UL Procyon

在桌面辦公工作流中,光寫文檔、做表格一般遠遠不夠,大部分場景下還需要兼顧圖片處理以及甚至是部分短視頻的剪輯工作。因此我們也使用了UL Procyon進行了視頻編輯以及圖片編輯的測試。由於Procyon會直接調用電腦上的PS、PR等軟件進行模擬工作場景及任務,因此結果還是比較真實的。需要注意的是,在視頻編輯測試中,我們並未開啓硬件編解碼加速功能。

從結果來看,二者的得分非常相近,不過銳龍7 8700G每次都小勝i7-14700一把,看來,i7-14700的大小核混合架構跑分強歸強,但是在實際任務中,並沒有顯現出類似跑分般的奇效。

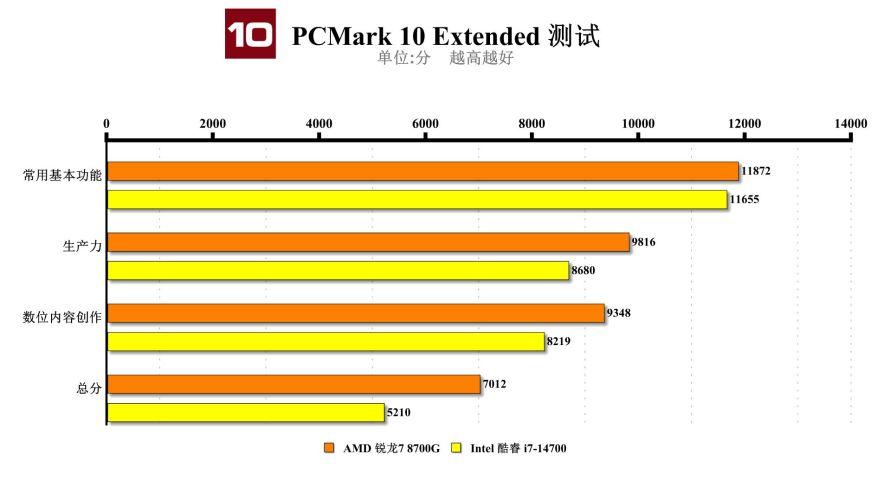

PCMark

在PCMark 10 Extended測試中,我們可以發現,銳龍7 8700G幾乎在各種場景下都領先於i7-14700,在常用基本功能上,由於二者的單核性能並沒有明顯差距,此外,桌面辦公的負載程度完全用不到i7-14700的大小核設計,因此得分基本一致。

而在稍微考驗圖形性能的生產力以及數位內容創作中,銳龍7 8700G則憑藉不錯的核顯性能,基本上小幅領先i7-14700。

因此,我們可以在一定程度上說,銳龍7 8700G在桌面辦公場景下的實際使用體驗是要勝於i7-14700的。

AI測試

雖然跑分、測試結果看下來,二者互有勝負,但是對於辦公,二者的性能實際早已溢出。不管是8700G還是i7-14700,日常文檔、表格、演示都能輕鬆勝任。但誰更適合“未來辦公”,關鍵還是看AI能力。畢竟,AI時代,能辦公只是起點,能不能做得快、跑的穩,纔是真正拉開差距的地方。

而AI應用對硬件的要求也不止是看CPU強不強,還得看顯存調度、圖形性能、是否有專門的AI加速模塊。接下來,我們通過幾組本地部署測試,來看看銳龍7 8700G和i7-14700在真實AI場景下的表現差異。

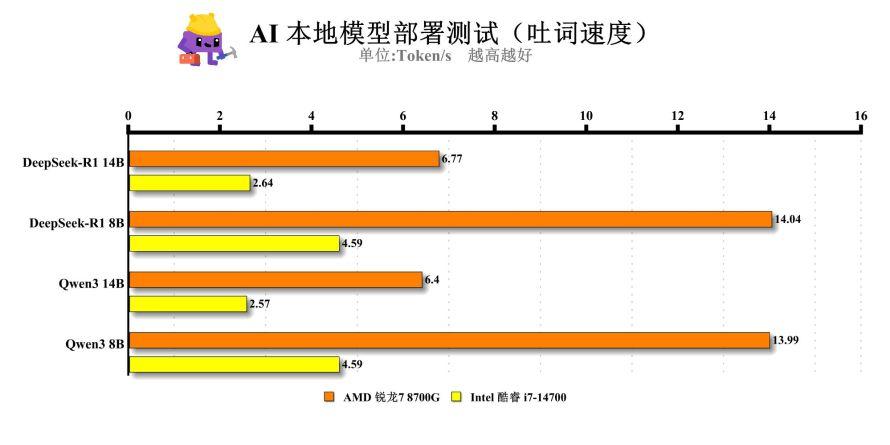

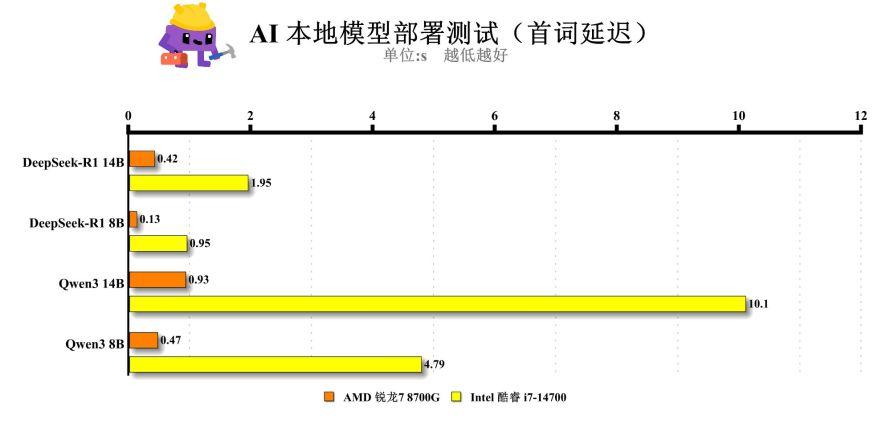

首先我們通過LM Studio框架部署4款輕量級的本地AI模型,分別爲DeepSeek-R1-Distill-Qwen-14B-GGUF、DeepSeek-R1-0528-Qwen3-8B、Qwen3 14B以及Qwen3 8B,部署全部基於核顯,共享顯存容量均爲16GB。

從吐詞速度的測試結果來看,銳龍7 8700G在14B尺寸下,輸出速度可以維持在6.5 Token/s左右,基本達到了可用的水平。而i7-14700則受限於核顯的性能,即便在相同的共享顯存容量下,吐詞速度也僅能維持在2.6 Token/s,很難稱得上及格。

在參數量更小的8B模型下,二者的性能都有大幅提升,銳龍7 8700G的吐詞速度一度維持在14 Token/s,而i7-14700雖有提升,但也仍然是在不及格的範圍內徘徊。

影響AI本地使用體驗的另一個參數就是首詞延遲,在這測試中,我們發現銳龍7 8700G的響應速度在四項測試中都維持在1s以內,而i7-14700在DeepSeek-R1中基本都需要1~2秒,而在Qwen3中,更是達到了駭人的5~10s,一度讓筆者以爲是電腦卡住了。當然,這不能完全歸因於i7-14700,Qwen3的優化和性能要求也是影響因素之一。

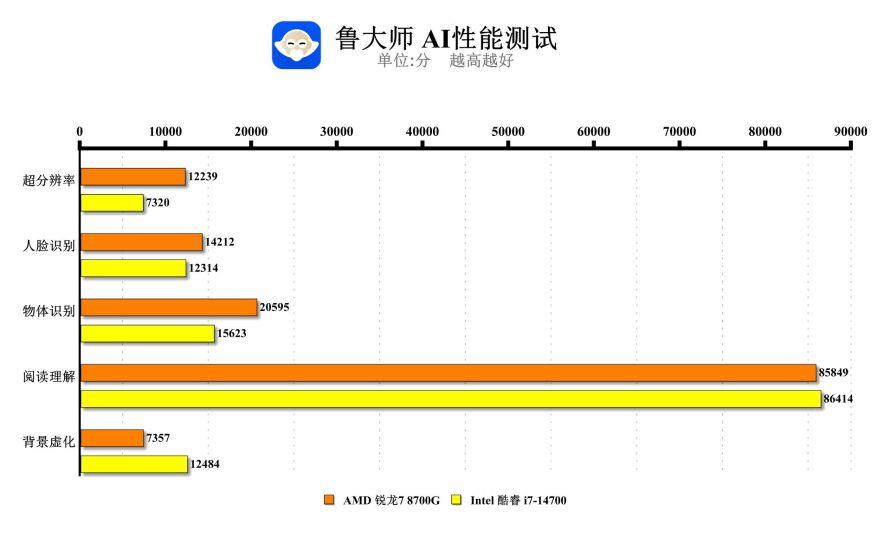

除了本地部署的實測外,我們還用“娛樂大師”測試了一下二者的理論AI性能,不過由於魯大師跑分波動較大,因此這個結果僅供參考。單從結果來看,銳龍7 8700G與i7-14700基本是打的有來有回,在超分、人臉識別、物體識別項目中,銳龍7 8700G憑藉着不錯的圖形性能,大幅領先於i7-14700。在閱讀理解測試中,二者得分差距較小,在背景虛化測試中,則是i7-14700更甚一籌。

整體來看,雖然兩顆處理器在跑分上各有高低,但到了AI這一塊,差距就明顯了。銳龍7 8700G在速度和穩定性方面表現更好,不光能跑,還能跑得快、反應快。此外,銳龍7 8700G還配備了在臺式機中比較少見的NPU加速單元,在AMUSE這類圖片生成軟件中,可以將512×512的圖片放大到1024×1024,既省了算力,也縮短了等待時間。隨着AI功能在日常辦公中的使用越來越多,有沒有這項硬件支持,未來可能會帶來不小的差別。

寫在最後

從整體架構和性能表現來看,銳龍7 8700G與酷睿i7-14700各有優勢。前者採用的是8大核16線程的純大核設計,基於Zen 4架構,在傳統辦公負載中具備良好的兼容性與調度效率。而後者則採用了8個性能核加12個能效核的混合架構,在多核跑分上更佔優勢,不過從實際測試來看,並沒有表現出顯著優勢。

綜合而言,兩款處理器在文檔處理、表格編輯、網頁瀏覽等基礎辦公任務上都已達到性能溢出水平,應對輕鬆。不過在功耗與部署成本方面,銳龍7 8700G則具有更多優勢:無需獨立顯卡、無需高規格散熱方案,僅憑一顆處理器即可支撐日常多任務操作,甚至輕度內容創作,對整機功耗控制和硬件集成更爲友好。

真正拉開差距的,是對AI部署的支持能力。銳龍7 8700G集成了性能強勁的Radeon 780M核顯,並搭載NPU加速模塊,在無獨顯環境下依然能流暢運行14B級別的本地大模型,大幅提高了辦公效率。而i7-14700雖在線程數量上佔優,但圖形與AI性能相對薄弱,在面對AI生成、模型部署等新型辦公需求時顯得力不從心。

若使用需求仍集中於傳統辦公,兩款處理器均可勝任,但對於希望邁向AI辦公時代、已開展本地AI部署或圖像生成等任務的用戶而言,銳龍7 8700G無疑是當前整合度更高、成本更低、部署更便捷的選擇。