設計軟件製造商 Figma Inc. 在其備受矚目的首次公開募股(IPO,Initial Public Offering)中迎來了天胡開局。該公司股票在紐約證券交易所上市首日,股價從 IPO 定價的 33 美元飆升至收盤時的 115.50 美元,漲幅超過 250%,創下了近三十年來美國市場上融資超過 10 億美元公司的最大首日漲幅紀錄。

一場遠超預期的資本市場首秀

根據交易數據顯示,Figma 此次 IPO 的發行價定爲每股 33 美元,這本身已經處於其早前提高後的定價區間的上限。然而,資本市場的熱情顯然遠遠超出了這一數字。在週四的交易日中,Figma 的股價開盤即跳升至 85 美元,盤中一度觸及 107 美元的高位。截至當天收盤,其股價穩穩地收於 115.50 美元,較發行價飆升了驚人的 250%。這一成績,也創下了近三十年來,美國市場上融資規模超過 10 億美元的公司中,上市首日漲幅的最高紀錄。

圖丨Figma 上市首日股價變動(來源:Bloomberg)

首日的瘋狂交易將 Figma 的市值推高至約 563 億美元,如果計入員工期權和受限股票單位等,其完全稀釋後的估值更是超過了 650 億美元。遠超其 IPO 時約 193 億美元的估值,更是數倍於 2022 年 Adobe 曾提出的收購價。

當時,軟件巨頭 Adobe 計劃以約 200 億美元的“天價”收購 Figma,但該交易最終因面臨多國監管機構的巨大壓力而終止。如今,僅僅過去一年多,資本市場用真金白銀給出的估值,幾乎是當初 Adobe 出價的三倍。這無疑是對 Figma 選擇獨立發展道路的最高褒獎,也讓 Adobe 支付的那筆高達 10 億美元的“分手費”顯得不那麼昂貴,反而更像是一筆加速 Figma 獨立發展的戰略投資。

圖丨相關公告(來源:Figma)

Figma 在此次 IPO 中共發行 3,693.7 萬股 A 類普通股,其中公司直接發行 1,247 萬股,籌集資金約 4.11 億美元,而現有股東出售 2,446 萬股,套現約 8.07 億美元。整個 IPO 過程顯示出投資者對 Figma 的強烈需求,據報道認購倍數超過 40 倍,超過一半的訂單最終未能獲得股票分配。

值得注意的是,此次 IPO 的最大受益者之一是非營利組織馬林社區基金會(Marin Community Foundation),該基金會出售了 1,340 萬股股票,套現約 4.41 億美元。聯合創始人兼首席執行官 Dylan Field 的持股價值約爲 60 億美元,這位 32 歲的企業家也因此成爲科技界最年輕的億萬富翁之一。

從設計師的“祕密武器”到產品團隊的協作中樞

Figma 的故事始於 2012 年,由兩位美國布朗大學的學生——Dylan Field 和 Evan Wallace 共同創立。在接受了由硅谷傳奇投資人 Peter Thiel 設立的“蒂爾獎學金”(Thiel Fellowship)後,毅然選擇輟學創業。該獎學金旨在鼓勵有潛力的年輕人跳出傳統教育框架,直接投身創新事業。

圖丨年輕的 Dylan Field(右)和 Evan Wallace(左)(來源:Medium)

Figma 的誕生,精準地切入了當時設計軟件行業的一個核心痛點:協作。在 Figma 出現之前,設計師們普遍使用像 Adobe Photoshop 或 Sketch 這樣的本地桌面軟件進行工作。團隊協作的流程通常是,設計師完成一個版本的稿件後,需要將龐大的源文件通過郵件、網盤或即時通訊工具發送給產品經理、工程師和決策者。其他人查看後提出修改意見,設計師再進行修改,然後重複整個流程。這個過程不僅效率低下,而且版本管理混亂,溝通成本極高。

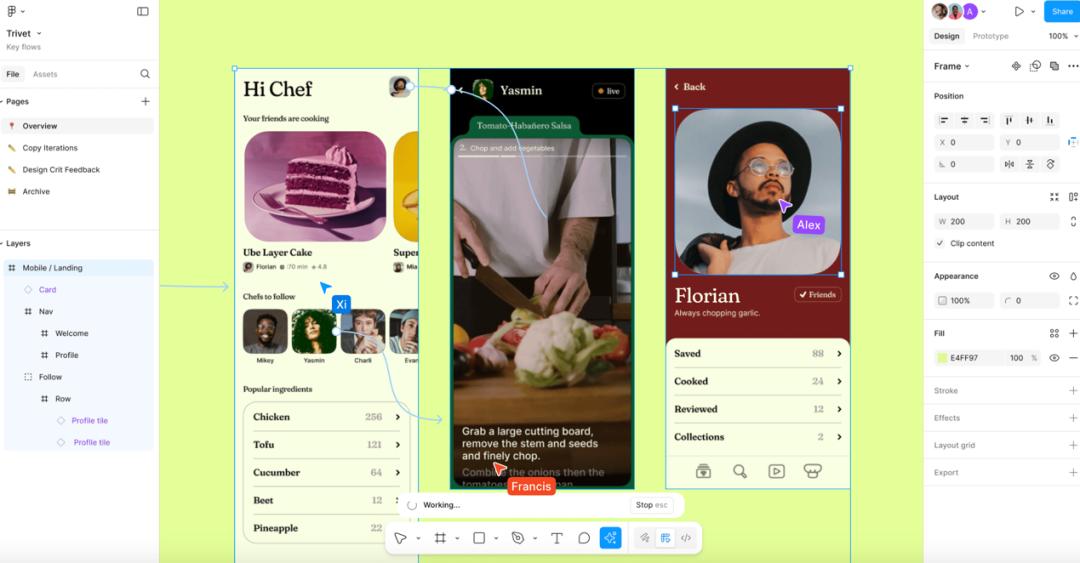

Figma 的革命性在於,它從一開始就構建於雲端,並將“實時協作”作爲其產品的靈魂。它是一款完全基於瀏覽器的設計工具,用戶無需下載和安裝任何軟件,只需一個 URL 鏈接,就能像使用谷歌文檔(Google Docs)一樣,讓多位設計師、產品經理和工程師同時在同一個設計文件上進行查看、評論甚至編輯。這種“多玩家模式”徹底顛覆了傳統的設計工作流,將原本孤立、線性的流程,轉變成了開放、並行的網絡化協作。

圖丨Figma 的設計功能(來源:Figma)

憑藉其卓越的協作體驗和相對較低的入門門檻(Figma 提供了功能強大的免費版本),它迅速在設計師社羣中獲得了病毒式的傳播,成爲許多設計師和設計團隊的“祕密武器”。這種以產品爲驅動(Product-Led Growth)的增長模式,讓 Figma 在沒有投入鉅額營銷費用的情況下,實現了用戶規模的快速擴張。

然而,Figma 的野心並未止步於成爲一個更優秀的“設計師工具”。尤其在 AI 技術浪潮的推動下,產品開發團隊內部不同角色之間的界限正以前所未有的速度被打破和重塑。Figma 敏銳地捕捉到了這一趨勢,並以此爲契機,爲設計軟件的未來指明瞭一個清晰的方向:那將是一個更加廣闊、整體化、一站式的(expansive、holistic、turnkey)解決方案,其核心不再僅僅是設計工作本身,而是整個產品的“工作流”(workflows)。

公司首席產品官 Yuhki Yamashita 分析道:“我們生活在一個必須認識到角色邊界正在變得模糊的世界裏。”他說道,“因此,我們不能再說‘嘿,只有某一種特定的人羣或目標受衆是重要的’,我們必須專注於他們正在從事的‘活動’——而那個活動,就是構建和設計產品。”

這種從關注“特定人羣”(persona)到關注“核心活動”(activity)的轉變,意味着 Figma 的戰略目標,是從服務“設計師”個體,全面轉向賦能整個“產品團隊”的端到端工作流程。其背後的商業邏輯是:任何一個成功的軟件公司,都希望能儘可能多地掌握用戶從頭到尾的工作流程,因爲這是留住用戶的最佳方式。在這個賽道上,從行業巨頭 Adobe 到新興力量 Canva,每一家公司都在通過產品線的延伸,試圖實現這一目標。

這一戰略轉型體現在其不斷豐富的產品矩陣上。除了核心的設計工具 Figma Design,公司相繼推出了在線白板工具 FigJam,用於團隊進行頭腦風暴和流程梳理;推出了 Figma Slides,讓團隊可以直接在熟悉的環境中創建和演示幻燈片。而進入 2025 年,Figma 更是以前所未有的速度,推出了四款融入了 AI 技術的新產品:

- Figma Make: 能夠將設計稿甚至自然語言描述,一鍵生成爲前端代碼,極大地拉近了設計與開發的距離。

- Figma Sites: 幫助團隊快速創建和發佈網站,直接對標 WordPress、Squarespace 等建站工具。

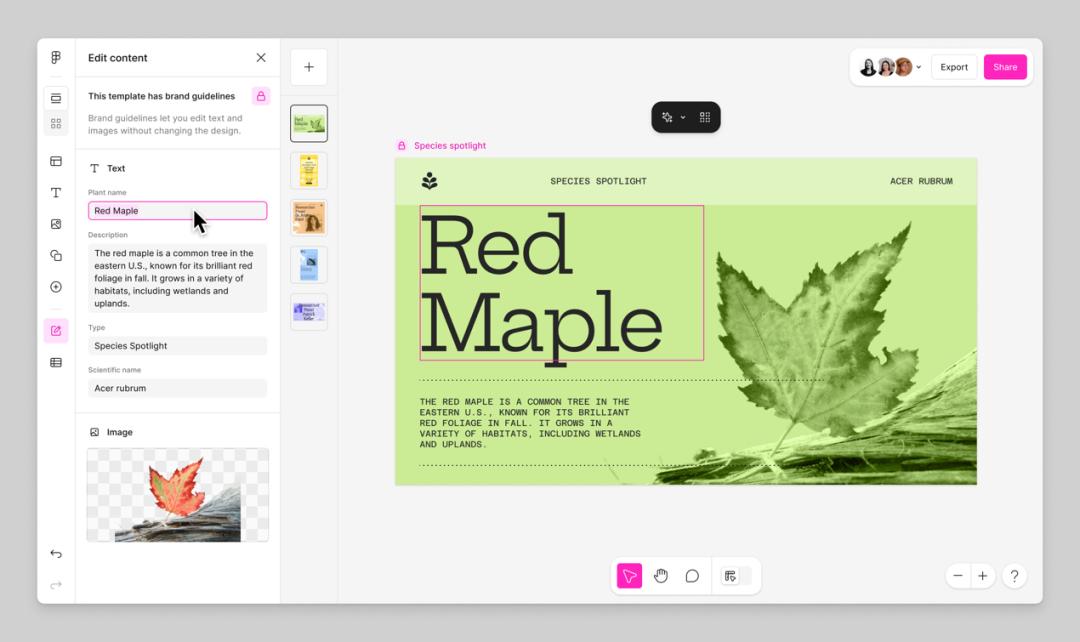

- Figma Buzz: 用於生成營銷素材和社交媒體內容,與 Canva 和 Adobe Express 等產品形成競爭。

- Figma Draw: 提供自由形態的矢量插畫功能。

圖丨Figma Buzz(來源:Figma)

這一系列動作清晰地表明,Figma 正試圖覆蓋產品開發的全生命週期,從最初的創意構思(FigJam),到界面設計(Figma Design),再到原型開發(Figma Make)、網站發佈(Figma Sites)和市場營銷(Figma Buzz)。公司的目標是成爲一個多產品、跨職能的綜合性平臺。Yuhki Yamashita 對媒體表示,“我們正努力填補從想法到最終產品之間的所有空白……如果我們能歡迎更多人蔘與到這個流程中,並讓他們每天都依賴 Figma 進行工作,那將是我們最理想的狀態。”

這一戰略的成功,直接反映在公司的財務數據上。根據其向美國證券交易委員會提交的文件,Figma 在 2025 年第一季度實現了 2.28 億美元的收入和 4,490 萬美元的淨利潤(甚至 Figma 經調整後的毛利率高達 92%),同比增長率高達 46%。在許多軟件公司仍在爲盈利而掙扎的背景下,Figma 已經展現出“名利雙收”的強大實力。同時,其數據顯示,目前約三分之二的用戶是非設計師角色,這證明其“破圈”戰略已見成效。

後 Adobe 時代:Figma 的野心與資本市場的認可

重新審視兩年前那場失敗的收購,它對 Figma 而言,或許是一次因禍得福。Adobe 的收購要約,在客觀上爲 Figma 的戰略重要性和市場地位進行了一次權威背書。它向整個市場宣告,這家公司已經成長爲足以讓行業霸主感到威脅並願意付出巨大代價的顛覆性力量。而監管機構的介入,雖然終止了交易,但也從側面保護了市場的競爭和創新活力,給了 Figma 獨立成長的機會。

如今,手握 IPO 募集的資金和 Adobe 支付的 10 億美元“分手費”,Figma 擁有了更加充足的彈藥來執行其宏大的增長計劃。根據其招股書的描述,公司的增長戰略主要圍繞五大支柱:

1. 保持快速的產品創新步伐: 持續投入研發,特別是 AI 領域,以應對快速變化的用戶需求。

2. 轉化用戶: 將龐大的免費用戶羣體,更有效地轉化爲付費客戶。

3. 深耕存量客戶: 鼓勵現有客戶採用更多的 Figma 產品,提高單個客戶價值。

4. 拓展國際市場: 進一步擴大其在全球範圍內的業務版圖。

5. 尋求併購機會: 在適當時機通過併購來快速獲取技術、人才或市場份額。

CEO Dylan Field 在致投資者的信中坦言:“雖然我們已經建立了一個高效的業務,但我們的首要目標並非效率,而是通過支持設計師快速變化的需求來實現長期增長。”這番話表明 Figma 將持續在產品和技術上進行“大刀闊斧”的投入,即使這可能在短期內影響其利潤率。對於 AI,Field 也承認,這在短期內可能是對效率的一種“拖累”,但從長遠看,這是必須抓住的未來。

圖丨Dylan Field 致投資者信(來源:Figma)

Figma 的成功上市,也爲整個 SaaS(Software as a Service, 軟件即服務)行業,特別是那些擁有強大產品力、清晰盈利模式和高增長潛力的公司,樹立了一個新的標杆。它證明了,即便在宏觀經濟環境不確定的情況下,資本市場依然願意爲真正優質、稀缺的資產支付高昂的溢價。

不過對於 Figma 而言,上市只是一個新的開始。正如 Field 所說:“現在公司已經上市,我們必須繼續衝刺,努力推進,不能讓公開市場分散我們的注意力。”在人工智能重塑設計行業的關鍵時刻,這家曾經顛覆設計協作的公司,現在需要證明自己能夠在新的技術浪潮中繼續保持領先地位。

參考資料:

1.https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-31/figma-ipo-brings-value-near-20-billion-from-failed-adobe-deal

2.https://www.figma.com/blog/figma-ipo-founder-letter/

3.https://www.fastcompany.com/91377945/figma-ipo-why-figmas-future-success-doesnt-rely-on-designers

運營/排版:何晨龍