法國巴黎當地時間2025年7月11日

聯合國教科文組織第47屆世界遺產大會通過決議

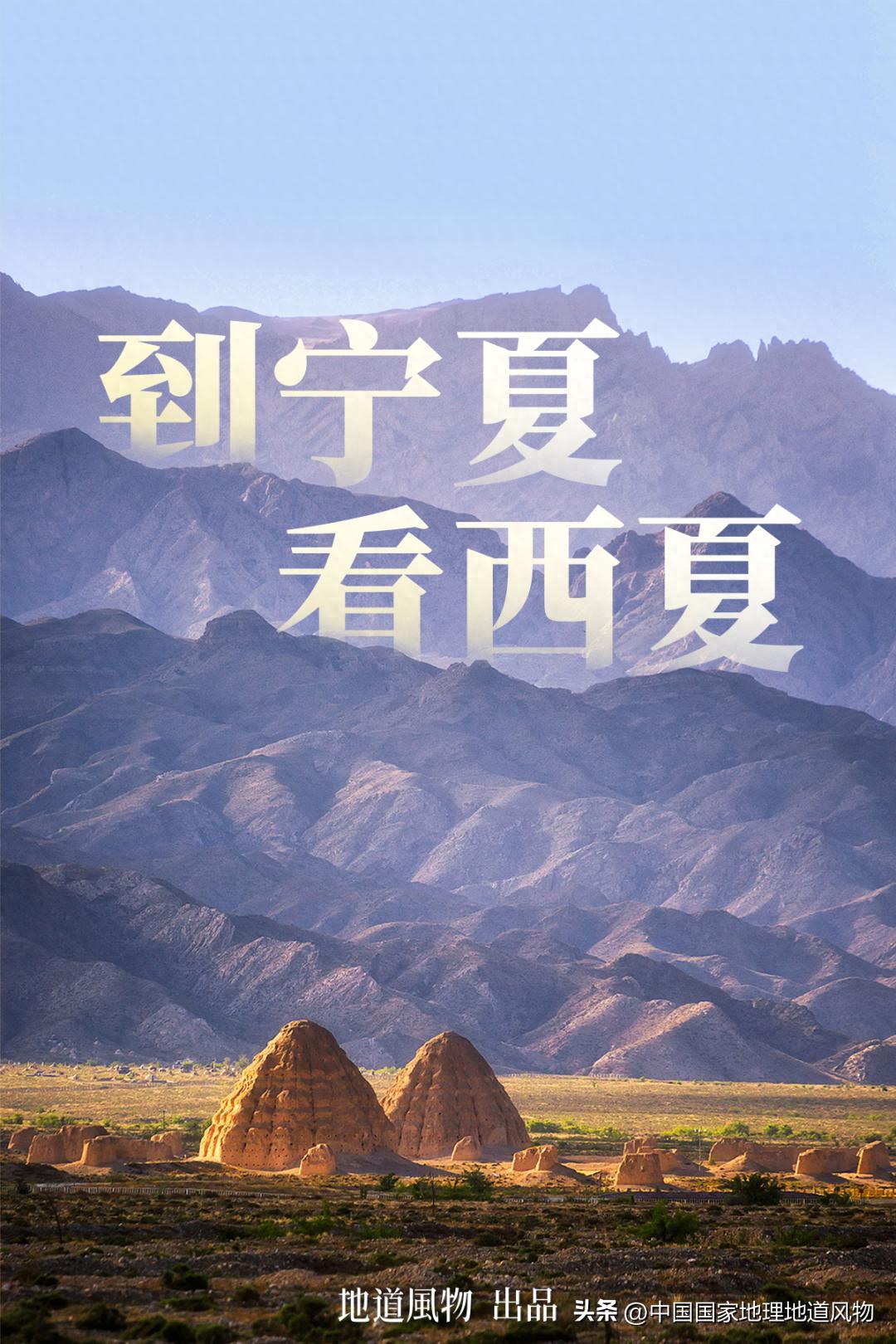

將“西夏陵”列入《世界遺產名錄》

至此,中國世界遺產總數達到60項。

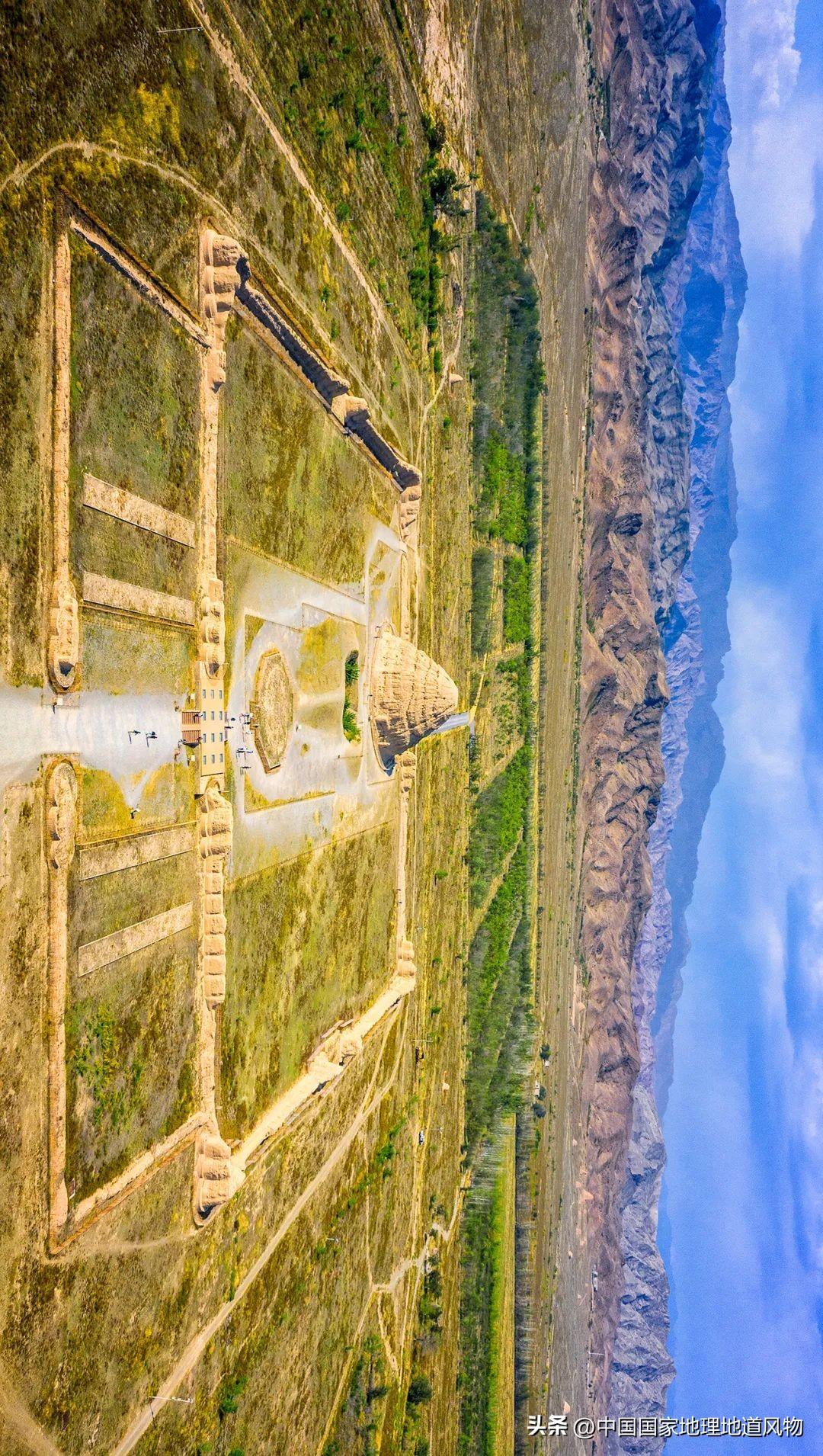

矗立在賀蘭山東麓的西夏陵1號陵與2號陵。 攝影/丁俊豪

西夏陵,位於寧夏回族自治區銀川市,是消失於歷史長河近八百年的西夏王朝(1038-1227年)的皇家陵寢。西夏,這個以党項人爲主體建立的政權,曾雄踞西北189年,疆域“東盡黃河,西界玉門,南接蕭關,北控大漠”(清,吳廣成《西夏書事》),最強盛時面積約83萬平方公里,與宋、遼(金)鼎足而立,創造了獨特的文化。

西夏陵區背山面河, 深受唐宋時期山陵葬儀及風水堪輿理念的影響。 製圖/夜鳴蟬

當西夏最終覆滅後,党項人與西夏故土上的各民族逐漸融合,西夏陵亦蒙上神祕面紗,僅餘賀蘭山下的殘垣斷壁與傳奇故事供後人憑弔。如今提到西夏,人們往往想到了賀蘭山下的英雄豪情、想到高手無數的西夏一品堂、想到虛竹與西夏公主的故事、想到被稱爲“天書”的西夏文……

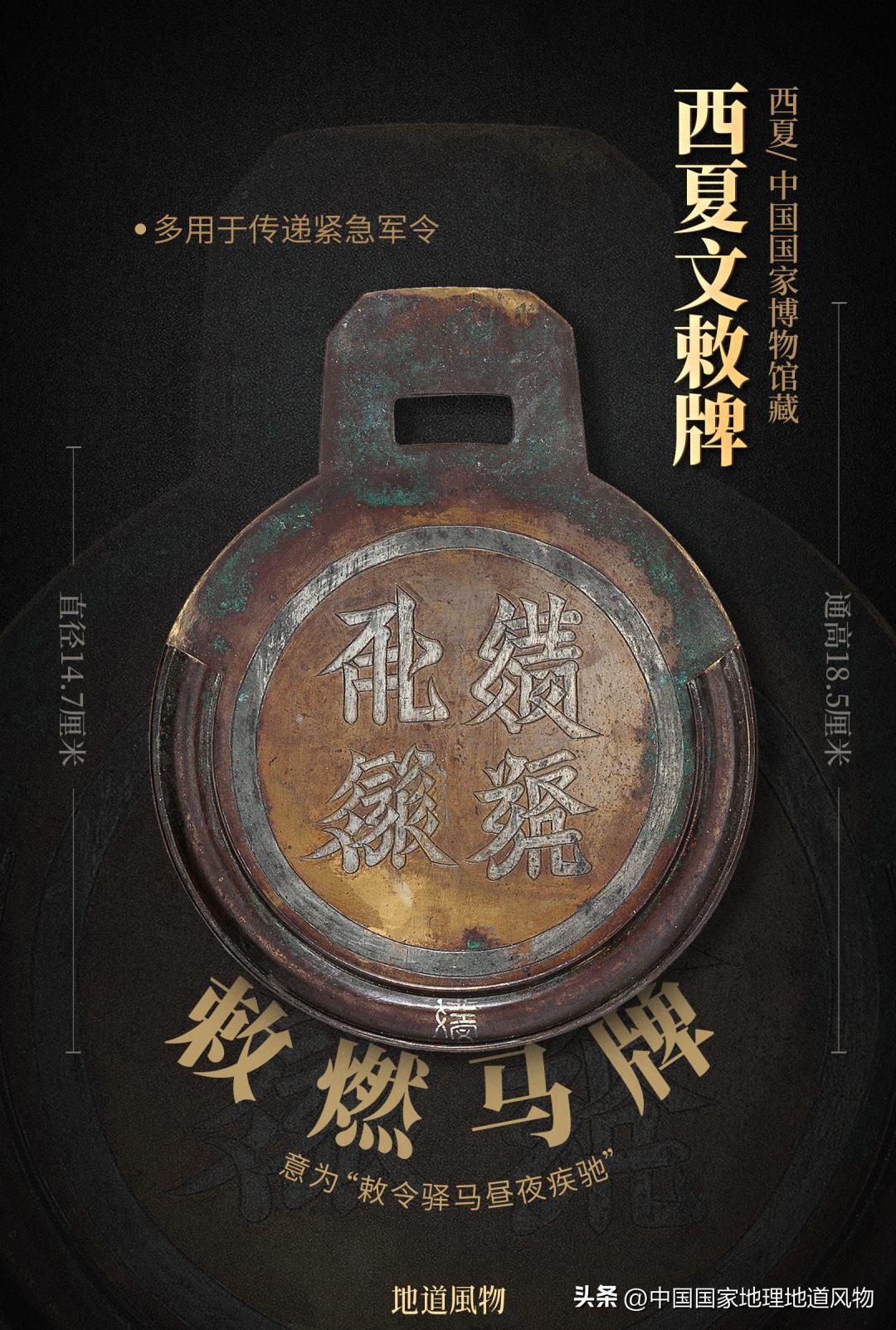

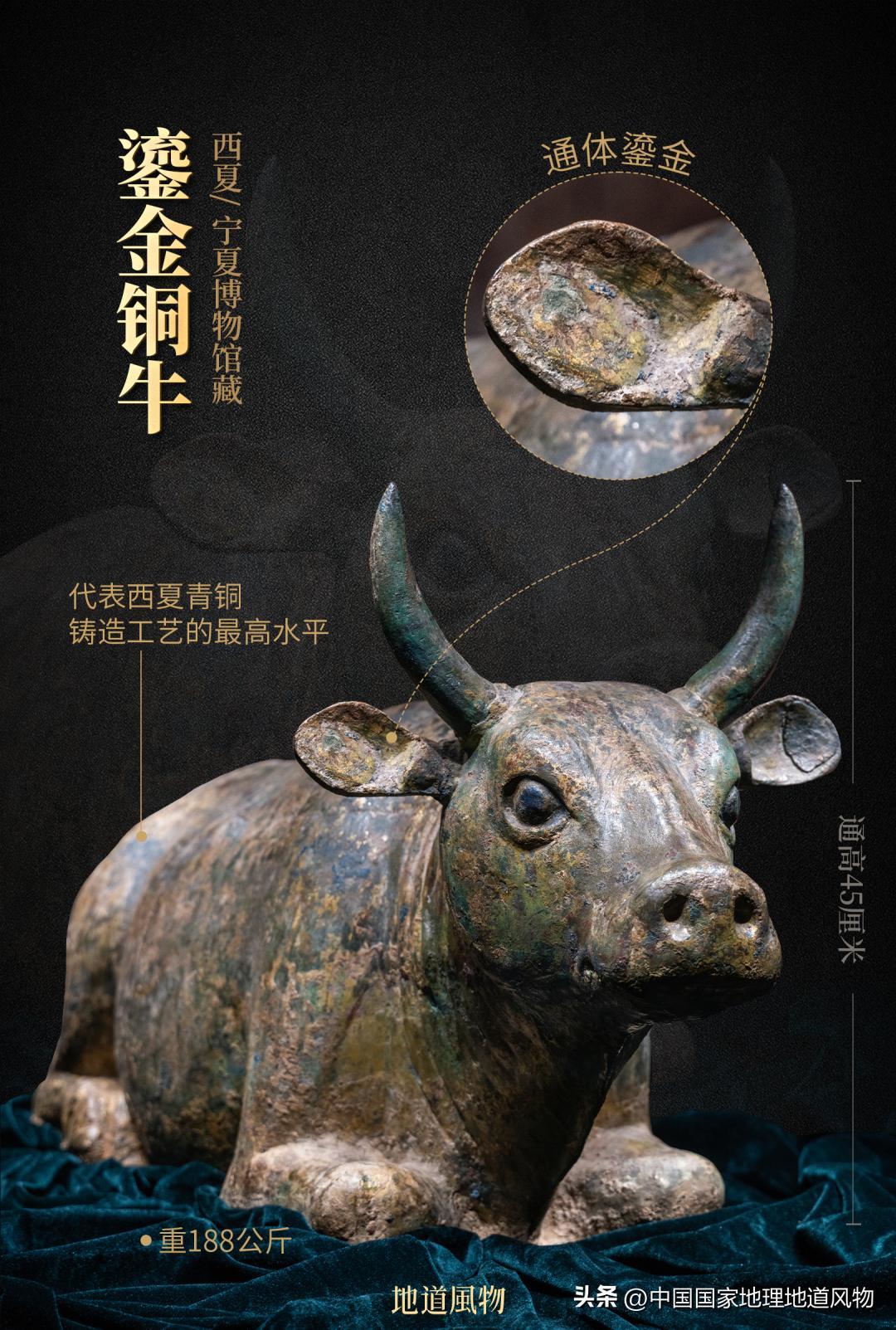

上圖:用於軍事的西夏文敕牌 下圖:西夏陵出土的鎏金銅牛 見證了西夏從遊牧文化到農耕文化的變遷 攝影/丁俊豪

作爲現存規模最大、等級最高、保存最完整的西夏考古遺存,西夏陵見證了西夏王朝在絲綢之路上的中繼樞紐地位,向世人訴說着那個“三分天下居其一,雄踞西北二百年”的王朝往事。而放眼寧夏乃至整個大西北,莫高窟、榆林窟、統萬城、黑水城……一個個西北的人文地標都與西夏息息相關。

隨着申遺成功,西夏陵正吸引着更廣闊的世界目光,也召喚着我們走進寧夏,去探尋西夏於千百年後留下的吉光片羽。

-01-

寧夏的“夏”從何而來?

慶曆四年(公元1044年)五月,也就是《岳陽樓記》裏滕子京“謫守巴陵郡”的那年,宋仁宗在東京(今河南開封)的宮殿又接見了自興慶府(今寧夏銀川)遠道而來的西夏使者,請求雙方罷兵休戰。望着眼前使者,想到這幾年從橫山到六盤山,在黃土高原上的連續戰敗,他的思緒又回到了五年前寶元元年(公元1039年)正月的某個下午。

剛過完年沒多久,宋仁宗突然收到一份來自党項羌首領“趙元昊”的親筆信,這位反叛者這次乾脆直接稱帝了,完全沒把我大宋放在眼裏。是可忍孰不可忍!於是宋仁宗一怒之下,終於在半年後宣佈了對趙元昊的懲罰:即摘掉了宋朝之前賜給他的國姓“趙”,同時發兵教訓這個妄自尊大的附庸,又一次宋夏戰爭自此拉開序幕。

西夏疆域範圍示意。 製圖/夜鳴蟬

趙元昊,也就是西夏開國皇帝李元昊。爲什麼他姓李?這背後便是党項人的崛起故事。根據《舊唐書》的記載,党項人最初來自松潘高原上的松州,後來首領拓跋思恭助唐鎮壓黃巢起義,被唐僖宗賜國姓“李”, 還冊封他爲夏州節度使,自此党項人對“夏”有了集體認同,統轄陝北一帶的銀州、夏州等五州,奠定了其在西北大地的基本盤。

到了北宋初年,李繼遷(即李元昊的祖父)帶領部族周旋於宋遼兩國之間,時而接受遼國冊封,成了遼朝的夏國王;時而又與宋朝和談,被賜姓“趙”。他兒子李德明繼位之後,還一路向西,將勢力延伸到河西走廊。公元1020年,李德明以賀蘭山下黃河畔的懷遠鎮作爲政治中心,並給這片沃土取了個新名字:興州。

西夏人尊崇佛教,留下許多建築遺存。 圖爲始建於西夏毅宗天佑垂聖元年 嘉慶年間重建的承天寺塔 攝影/李文博

十二年後,李元昊繼位,摒棄唐賜“李”姓,改姓爲“嵬名”,升興州爲首都興慶府,頒佈“禿髮令”,強化具有党項羌特色的民族特徵,又命令大臣野利仁榮創制西夏文字,打造了獨特的党項文化。又過了六年,李元昊在興慶府南郊會同羣臣築壇祭天,正式登上皇帝寶座,國號“大夏”(史稱“西夏”)。

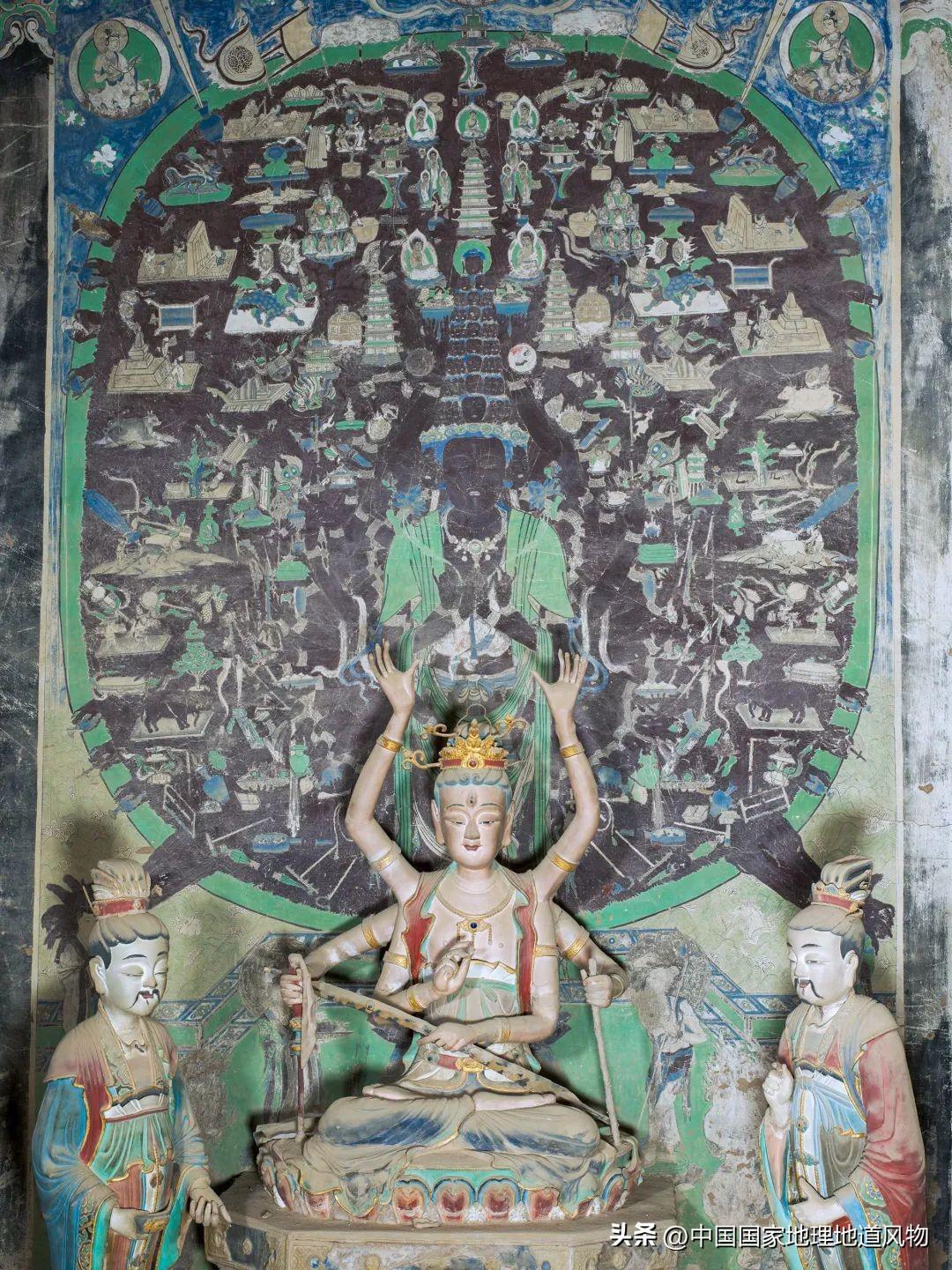

榆林窟第三窟東壁南側的壁畫 五十一面千手千眼觀音經變。 背景有舂米、打鐵、釀酒、耕作、挑擔等 攝影/孫志軍

自己的屬國竟敢自立門戶?不僅是宋仁宗不肯善罷甘休,北方的遼國也勢必教訓自己這個不聽話的小弟。但被這兩大強國同時盯上的李元昊也並非妄自尊大,畢竟,党項人的立國之本便是——能打。

論科技,西夏冶煉技術極爲先進,軍械生產更是獨步一時;宋朝威震四方的神臂弓,其源頭正是西夏;而運用西夏工藝鍛造的夏國劍,更曾高懸於宋朝皇帝腰間,引得蘇軾賦詩讚嘆。

夏國劍廣受宋人稱譽, 被譽爲“青萍拔鞘堂生風”。 製圖/張琪 攝影/風沉鬱

論軍容,西夏中央侍衛軍可見精銳風采:三千侍衛親軍,是人馬皆披重甲的鋼鐵洪流;兩萬五千餘衛戍部隊,則操持旋風炮,作爲飛石破敵的攻堅力量。

論兵制,西夏更顯全民皆兵本色:凡十五歲以上、六十歲以下男丁,平日是辛勤耕牧的百姓,戰時即化爲披甲執弓的猛士,女性則可擔任“麻魁”等軍職。一聲令下,最多可集結五十萬之衆。

西夏人重騎兵戰力高強。 圖爲紀錄片《神祕的西夏》對西夏兵馬的復原場景。 動圖來源/紀錄片《神祕的西夏》

北宋大軍面對如此能打的西夏,連敗於三川口(今陝西延安市西北)、好水川(今寧夏隆德縣一帶)、定川寨(今寧夏固原市西北),這甚至成爲了范仲淹一生不願回憶的痛點,留下了“濁酒一杯家萬里,燕然未勒歸無計”的名句。如今北紅崗遺址山崖間層疊的白骨,依舊訴說着近千年前定川寨惡戰的慘烈。

哪怕是慣常能征善戰的遼軍也沒在西夏手裏佔到便宜,公元1044年,李元昊便以堅壁清野戰術大破遼興宗親率的近20萬大軍。經此多番惡戰,原本生存於宋、遼夾縫之間的西夏,正式與兩國鼎足而三,成爲了有資格主導中華大地命運的政權之一。

位於內蒙古額濟納旗的黑水城遺址 曾爲西夏北部軍事重鎮,後世亦有應用。 圖中佛塔與城牆爲元代時拓建。 許曉平

不過西夏畢竟國小勢微,經不起連年戰爭的輪番消耗。自從立國之初,西夏便與宋、遼兩國戰爭不斷,後來又與新鄰居金朝打得不可開交。最終,從北方崛起的蒙古鐵騎終結了西夏國運。公元1226年,蒙古軍隊在成吉思汗的指揮下再次攻打西夏,至公元1227年,末帝李睍從興慶府出城投降。至此西夏走完了自己189年的國祚。

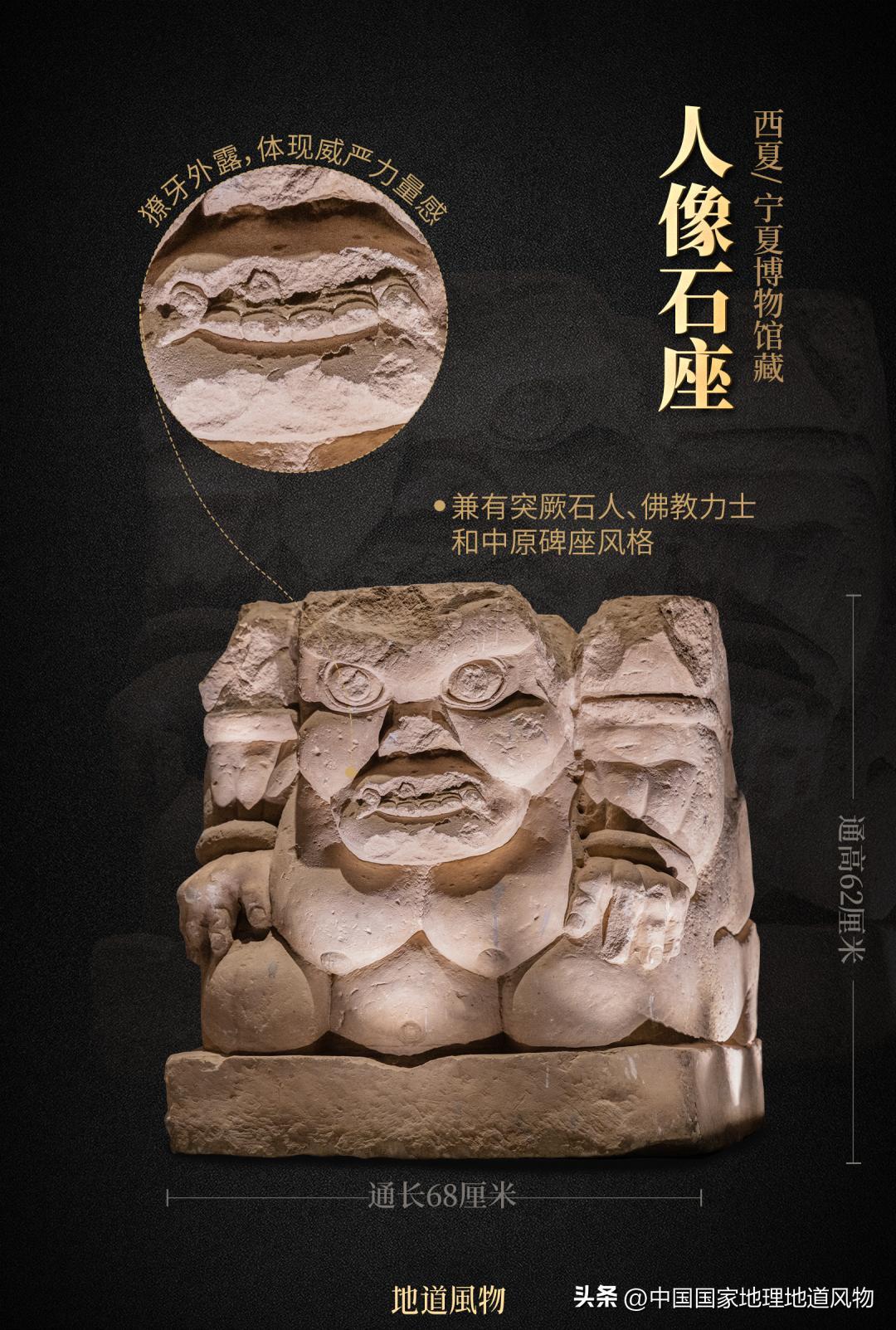

西夏陵出土的人像石座, 風格獨特,可見西夏的文化融合。 製圖/張琪 攝影/丁俊豪

西夏的故事卻還遠沒有結束,西夏滅亡後,元朝在西夏故地建立了西夏中興等路省,後改爲寧夏府路,取“夏地安寧”之意。西夏作爲地名,換了一個方式延續至今。而如今依然矗立在賀蘭山東麓的西夏陵,卻呼喚着西夏的千年神祕往事。

-02-

中國第60項世界遺產

爲什麼是西夏陵?

1938年出版的《中國飛行》一書首次收錄了西夏陵的照片,它來自一位年輕的德國飛行員烏爾夫·卡斯特。當他駕駛飛機從50米的低空飛掠過銀川平原時,被賀蘭山東麓的一幕奇景牢牢攫住:在廣袤高遠的大山之下,如同巨大錐塔般的夯土高臺拔地而起。它們並非孤立存在,而是星羅棋佈地矗立在開闊的荒原之上,與遠方的賀蘭山遙相呼應。飛行員當即以相機抓拍,將其定格爲一幅跨越古今的歷史畫卷。

自西夏陵區遠眺銀川市區。 圖/視覺中國

其實早在明朝初年,人們便推測出賀蘭山下古冢爲西夏陵。朱元璋之孫安塞王朱秩炅就曾有“賀蘭山下古冢稠,高下有如浮水漚”的詩句,朱秩炅的父親慶靖王朱㮵更早在《寧夏志》中明確記載這些“巍然”大冢是西夏各處帝王陵,並指出其形制仿照北宋鞏縣皇陵。

在中國古代封建社會,帝王陵墓幾乎可以被視爲國家權威的象徵,西夏自然也不例外。西夏王朝的立國者從賀蘭山下圈定了大片土地,沿襲古人“事死如事生”的傳統理念,借鑑唐宋陵寢制度修建屬於西夏的王陵。

西夏陵3號陵, 是西夏陵規模最大的一處陵墓。 攝影/劉傑

中國傳統建築營造往往講究“風水”,其實刨除那些玄學觀念,我們可以將其視爲對自然環境的選擇與規劃。毗鄰興慶府的西夏陵可謂“風水絕佳”——

首先便是“水”,滔滔的黃河由南向北,於賀蘭山前沖積出銀川平原,使得這裏成爲氣候乾旱少雨的西北地區極爲富庶的所在,坐擁黃河沿岸極爲便利的農業灌溉條件的興慶府,便是西北地區理所應當的大城市。西夏陵的規制借鑑了唐宋帝陵,而興慶府的城市規劃同樣參照中原都城,其城門如“光化門”取自唐長安城門,而“南薰門”則與北宋開封城門重名,這兩座城門至今仍舊作爲銀川地名所用。

坐山望河的銀川市區全景。 攝影/陳劍峯

而“山”的貢獻也不遑多讓,賀蘭山橫亙於興慶府以北,以山河天險之勢拱衛着都城不受外地進犯。據史籍記載,李德明之所以把政治中心放在興慶府,就是因爲附近的賀蘭山“突現真龍”。既然龍生前以賀蘭山爲居所,那麼死後亦當以賀蘭山爲墓穴。

西夏陵6號陵,這裏出土了鴟吻、套獸、脊獸等一批珍貴文物。 攝影/丁俊豪

西夏立國近200年間,賀蘭山下先後修起了9座陵寢,於賀蘭山麓由南向北逐步鋪開,西夏陵區還分佈着總計254座陪葬墓。賀蘭山下的戈壁灘上,高聳的陵臺最高可達20米。這種獨特結構不同於傳統的封土墓冢,而是獨特的錐體結構。

西夏陵1號陵與2號陵規格相同,周邊有陪葬墓62座。 圖/視覺中國

光陰流轉,西夏陵歷遭損毀,最後只剩下了我們今天看到的殘垣斷壁。但西夏陵的多座碑亭遺址中出土了大量西夏文與漢字並存的石碑以及其他文物,堪稱是延續了近200年的西夏王朝及其君主世系的一部簡史,亦記錄着西夏的制度、信仰與歷史的殘片。

西夏陵1號陵、2號陵兩陵南北相距僅有34米, 通常被認爲是李繼遷、李德明的陵寢。 圖/視覺中國

西夏陵格局恢宏,每座王陵的形制都像是墓主人生前所生活過的城市,擁有矩形的外城與內城格局,內設祭祀獻殿及高聳陵臺。其整體佈局仿中原帝陵,但陵臺(塔式陵冢)等元素融合了佛教建築形制。

其中一、二號陵形制基本相同且位置非常接近,通常被認爲是李繼遷、李德明的陵寢,經李元昊遷建而成。三號陵規模最爲宏大,墓主人可能是李元昊。七號陵則恰巧發現了刻有夏仁宗李仁孝名諱的殘碑,因此成爲了唯一可以確定墓主人的一處陵寢。

西夏陵臺形制獨特,可能與西夏佛教信仰有關係。 圖爲對西夏陵的復原。 動圖來源/紀錄片《神祕的西夏》

陵區北部更發現近10萬平米陵邑遺址(含廣場、道路、院落、水井)及配套窯址,展現了完整的陵園“城市”體系。

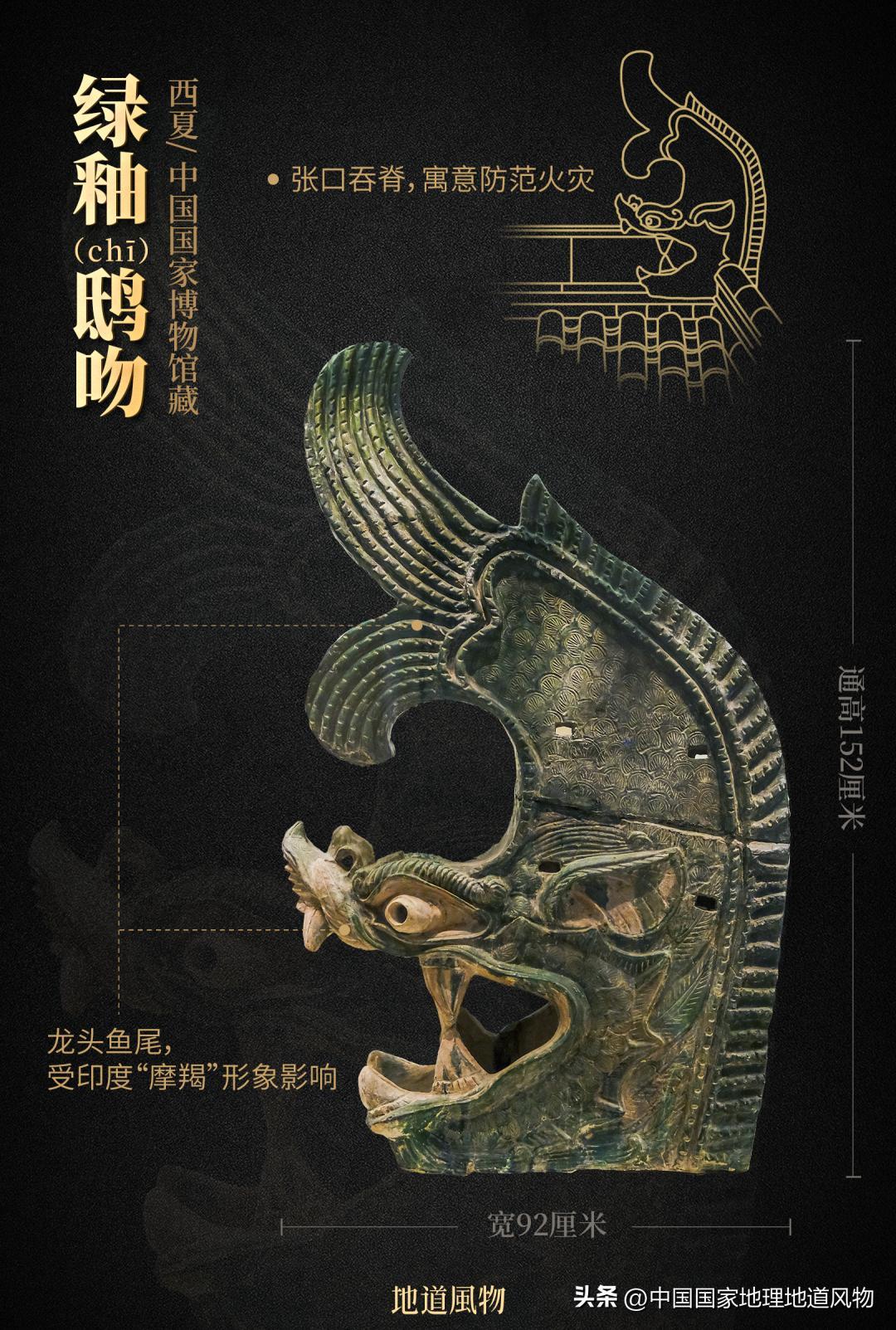

如今的西夏陵只有高聳的陵臺仍存,但我們依然可以從零星出土的建築構件中瞥見它全盛時期的恢弘:中國國家博物館“古代中國”陳列中,就展出着一件高達152釐米的綠釉鴟吻,它正是於六號陵南門處出土,用於裝飾建築物的屋脊兩側。事實上,這些歷經滄桑的“土包”原本也都覆蓋有木質框架,並以綠色琉璃加以裝飾。西夏王朝篤信佛教,這種獨特的陵墓形制很可能就是仿照了佛教中的佛塔。

西夏陵出土文物代表綠釉鴟吻。 製圖/張琪,圖/視覺中國

陵園中出土的更多建築構件則堪稱是一塊文化調色盤:常見的獅面紋與蓮花紋琉璃瓦來自佛教;陵園外城對稱闕臺就如同此時中原流行的“三出闕”建築,但又融合了吐蕃與回鶻建築風格;而用於馱碑的石雕碑座卻又與中原文化常見的龜砆迥然不同,西夏陵各陵園碑亭採用石雕力士作爲碑座,融合唐宋佛教石刻藝術的風格,顯得極具威嚴與力量感……

西夏陵出土的迦陵頻伽(妙音鳥)構件, 爲獨特的人面鳥身形象。 攝影/柳葉氘

融合中原文化、草原文化等文化,西夏形成了自己獨特的文化。而其所留下的歷史骨架,則盡數藏在西夏陵背山面水的陵寢空間、風格各異的建築構件裏,使它正成爲解讀11至13世紀中華多元文化的重要密碼。

-03-

走出寧夏,西夏,還留下了什麼?

雖然蒙古軍隊滅亡西夏後,西夏宗室流散,西夏陵遭到嚴重損毀,但党項人與他們所傳承的西夏文化並沒有立刻隨之滅亡。元朝建立之後,他們被列入了色目人之中,部分人還得到了當官的機會。很多文獻中,他們被稱作唐古特人,或者乾脆簡稱爲“唐”人。

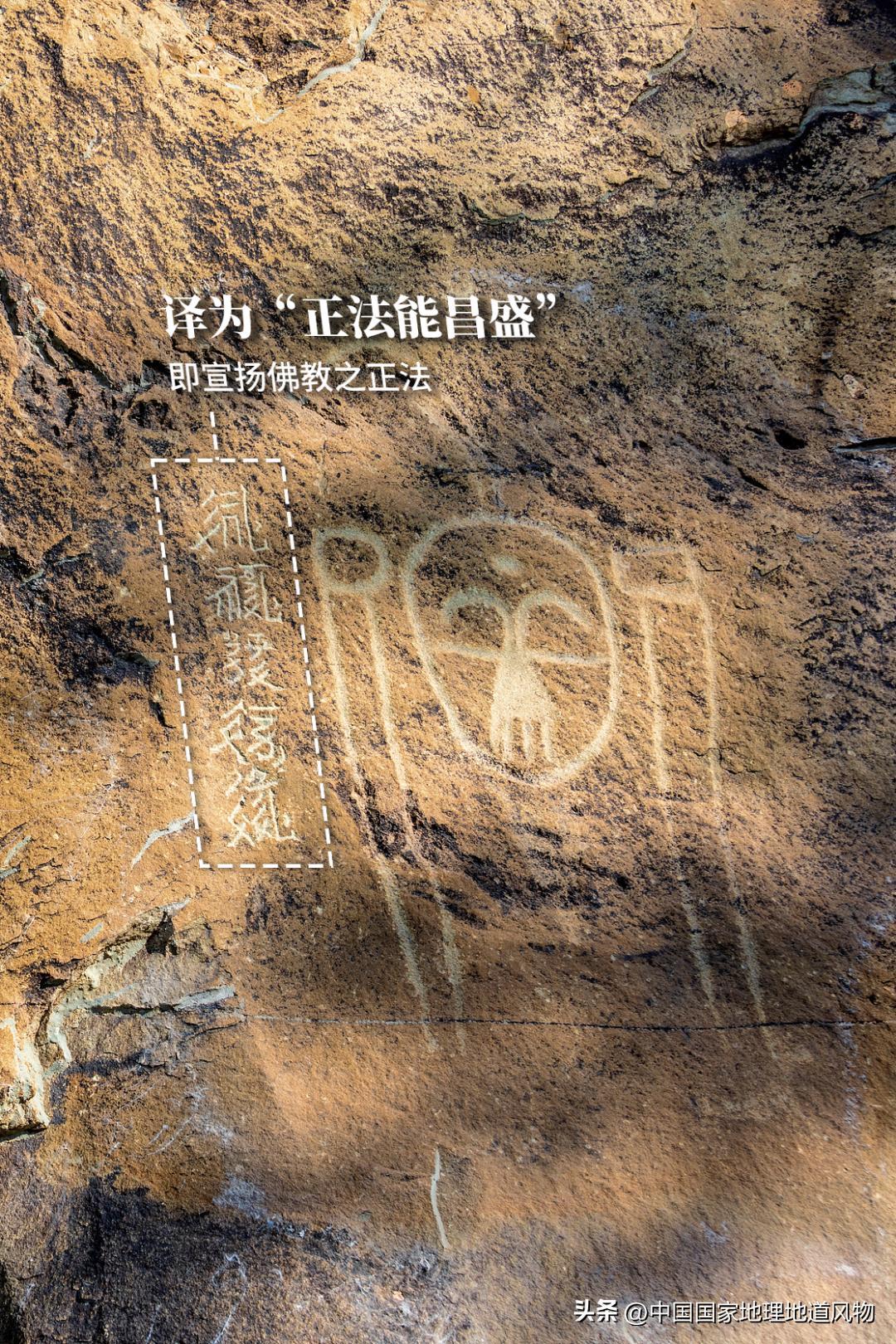

賀蘭山岩畫上的西夏文題刻 據《賀蘭山岩畫百題》一書 譯爲“正法能昌盛”,即宣揚佛教之正法。 健忘的行攝世界

清嘉慶年間,在河西走廊重鎮武威的一座寺廟裏,隴上金石大家張澍帶人們打開了一座被磚砌死的碑亭,一塊寫滿了漢字和某種神祕“天書”的《重修護國寺感應塔碑》映入衆人眼簾。單從字形上看,這種文字似乎與漢字區別不大,筆畫卻是極爲複雜。他憑藉漢字“天祐民安”是西夏崇宗李乾順期間的年號這一事實,斷定這種文字是西夏文。在西夏滅亡近六百年後,這種文字第一次以經文之外的形式出現在學界視野中。

近百年來,人們不斷在各處發現西夏文的印記,從新疆吐魯番發現的西夏文地契,到賀蘭山下的巖畫題刻,乃至元朝建成的居庸關雲臺所刻銘文。西夏文流傳的範圍遠遠超過了西夏存在的時間與空間範圍。

《吉祥遍至口和本續》木活字版印本, 是現存世界最早的木活字版印本。 攝影/柳葉氘

相比於同時期的遼金文字,學界對於西夏文的瞭解明顯更多,曾沉睡在石刻和故紙堆裏幾百年的西夏文如今已經幾乎被破譯,完完全全打贏了復活賽。而這一切的緣由,則要歸功於一本西夏文辭書的發現——《番漢合時掌中珠》。

1908年,俄國人科茲洛夫在今天的內蒙古額濟納旗發現了黑水城遺址,此後從中盜掘了大批文書,其中就包括了夏漢對譯的“字典”《番漢合時掌中珠》。在作者西夏人骨勒茂才看來,“兼番漢文字者,論末則殊,考本則同”。漢,即是漢文;而番,卻是西夏人對於自己的自稱。這一本工具書的背後,就是西夏人不斷向中原學習文化經典的交流史。

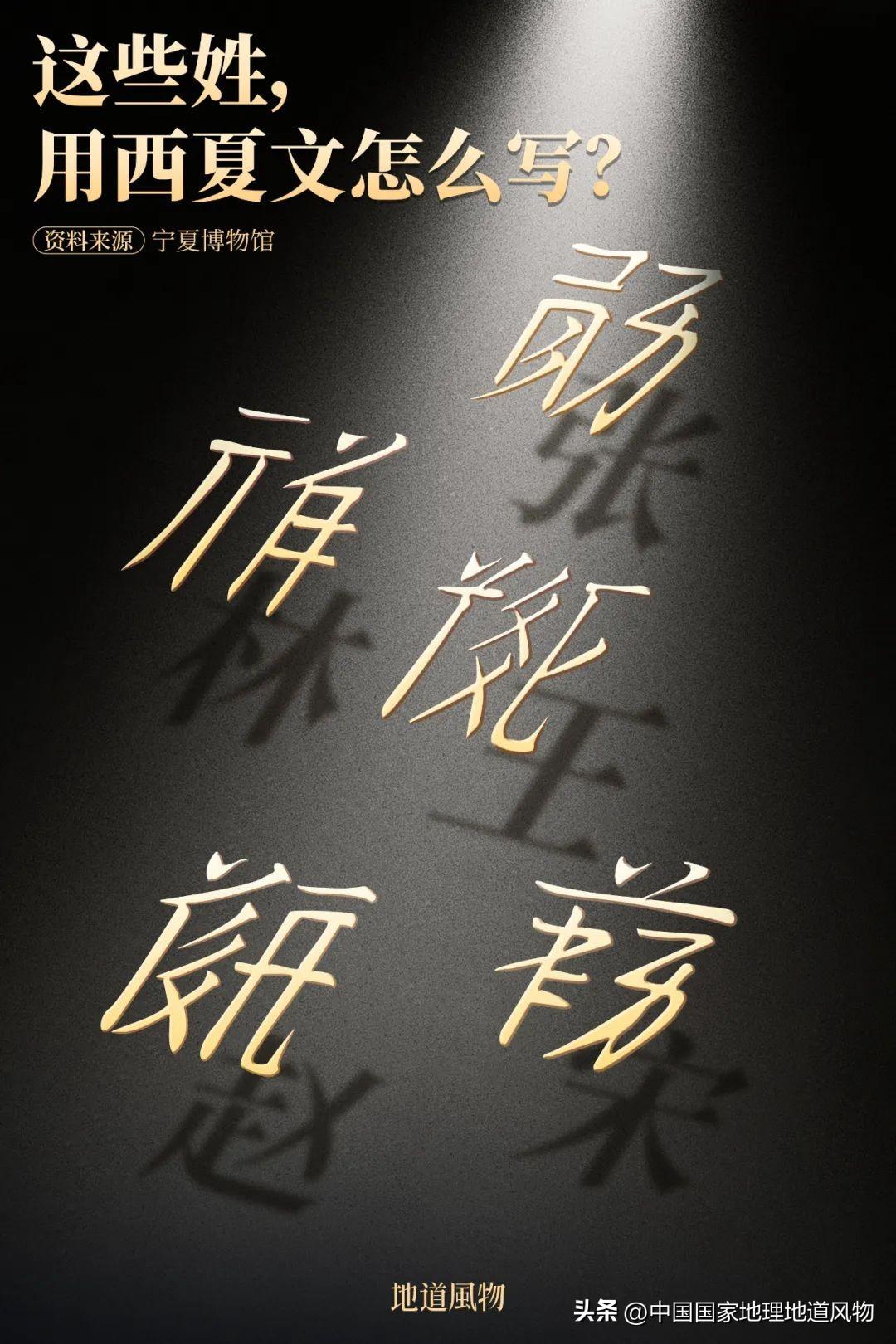

這些姓,用西夏文怎麼寫? 製圖/張琪

以文字爲媒介,西夏留下了更爲深遠的文化交流印記。譬如,西夏人將從宋朝、吐蕃求取而來的佛經轉爲自己的文字書寫印刷,其中就包括瞭如今世界範圍內現存最早的木活字版印本:《吉祥遍至口和本續》。他們修建了無數佛塔來供奉這些佛教至寶,僅在寧夏回族自治區範圍內,就有青銅峽市的一百零八塔、賀蘭縣的拜寺口雙塔、同心縣的康濟寺塔等建築留存至今。

始建於西夏,後經歷多次整修的一百零八塔。 圖/視覺中國

而在寧夏以外,党項人更以一抹石綠鋪就的綠色壁畫與極具辨識度的水月觀音形象,爲莫高窟與榆林窟留下了濃墨重彩的一筆。河西走廊重鎮張掖則有一座始建於西夏崇宗永安元年(公元1098年)的大佛寺,雖然木構建築早已毀於地震,但寺中的31尊西夏時期的彩繪泥塑與一尊全國現存最大的室內臥佛,歷經災劫依然倖免於難,見證了絲綢之路上佛教文化的交流。

榆林窟第3窟文殊變圖, 是西夏繪畫的代表作品。 攝影/李文博

千百年過去了,爲浩蕩山河掩映的西夏陵,如今依然守望着已化身爲“中國新天府”的銀川,而那些曾經行走在西夏疆域內的党項人,早已融入了中華民族之中。他們留下的文化遺存,作爲中華文化的一部分,永遠地留在了廣袤的西北大地上。

賀蘭縣拜寺口雙塔始建於西夏晚期, 是寧夏境內保存最爲完整的西夏佛塔。 圖/視覺中國

文 | 趙志海、飛天逸面

文字編輯|蘋果

設計|張琪

圖片編輯|感恩的心

封圖 | 丁俊豪

首圖 | 李文博

審稿專家

唐榮堯

作家,學者

出版有《西夏史》《西夏王朝》《西夏陵-王朝的見證》等多部專著

紀錄片《神祕的西夏》總撰稿、編劇

參考資料

[元] 脫脫 等:《宋史》

[明] 朱㮵:《寧夏志》

韓小忙:《西夏王陵》,蘭州:甘肅文化出版社,2005年

賀吉德、丁玉芳:《賀蘭山岩畫百題》,寧夏:陽光出版社,2012年

寧夏文物考古研究所,銀川西夏陵區管理處 編著:《西夏三號陵:地面遺蹟發掘報告》,北京:科學出版社,2007年

寧夏文物考古研究所:《西夏八號陵發掘簡報》,《文物》, 1978年第8期