本文參考歷史資料結合個人觀點進行撰寫,文末已標註相關文獻來源。

(糾兵事變 皇甫暉)

楊仁晸死了,死於皇甫暉刀下,原因是他不願意幫助皇甫暉造反。

而在楊仁晸死後,皇甫暉又在軍隊裏找一個校尉,這校尉,史書沒有記載他的名字,但是他和楊仁晸一樣,很有氣節,絕不謀逆作亂,不配合皇甫暉,結果也被皇甫暉殺掉。

實際上我們來看,好像皇甫暉這麼做挺多餘的,因爲舉兵叛亂的就是他自己,既然你要叛亂,你來做這個亂軍的領導,你來組織大家不就行了麼?你何必還要找代言人,還要扶持別人呢?

皇甫暉當然也想要自己幹,奈何他當時只是一個大頭兵,他號召力有限,如果他以自己爲中心,爲領導,在這支魏博軍中發動叛亂,誰認識他,誰知道他,誰服他啊?他只能是武裝暴動,把軍中的高層給爭取到自己這一邊來,他才能成事。

所以,皇甫暉砍下了楊仁晸和這個無名校尉的頭,拎着這兩顆人頭,又找到了這支軍隊的指揮使趙在禮。

趙在禮,河北涿州人,最開始在桀燕政權的劉氏父子手下效力,莊宗把桀燕滅掉之後,趙在禮就歸順了河東軍,被編入邊軍之中,做了一個指揮使。

關於這個人的經歷,不多,因爲他本身就算不上是什麼重要人物,五代十國,亂世之際,如皇甫暉這樣的大頭兵很多,如趙在禮這種邊將也很多,他們具有普遍性,在此之前,他們和歷史的主線沒有太多關係,他們只是存在,他們生或者死,影響不了天下的格局,正常情況下史書自然而然也不會花費筆墨去記載他們。

但是,正是這樣的人,機緣巧合下成了撬動時代轉軌的隱祕支點,所謂“大歷史”的恢弘敘事之下,往往蟄伏着無數螻蟻般的小人物,他們用憤怒,陰謀,背叛或荒誕的偶然,將帝王將相的棋局碾爲了齏粉,徹底的改變了這個世界。

皇甫暉要改變世界,但是很顯然趙在禮不想參與,他聽說皇甫暉連殺兩人,已經奔着自己來了,他二話不說收拾行李,立刻就要爬牆逃走。

(幾欲先走 趙在禮)

但是可惜,還算是慢了一步,一隻腳剛上去,另外一隻腳就被皇甫暉給拽了下來。

拽下來之後,皇甫暉惡狠狠的把人頭往地下一扔,說趙將軍,你要是不跟我們一起幹,這就是你的下場。

趙在禮當然不想幹,他如果想幹,他就不會跑了,只是眼下白刃戢喉,黍離綴露,趙在禮慌了,無奈之下他只好答應了皇甫暉的要求,以指揮使的名義帶領軍隊發動了兵變。

大軍從貝州出發,很快攻打併佔領了臨清,館陶,永濟,在勢力進一步發展壯大後,更是揮師猛進,直接攻佔了鄴城。

當時的鄴城留守是誰呢?是王正言。

亂軍攻取鄴城之後,王正言只好請降,打開城門迎接趙在禮,這個時候趙在禮沒有把王正言殺掉,而是十分客氣的拉住王正言的手,說了這麼一句話:

王大人德高望重,不用如此卑微屈節,我受朝廷恩惠,願意和王大人一起守衛鄴城,至於兵變,不過是因爲手下的士兵思鄉心切,而我也是迫於無奈,才被裹挾其中啊。

但不管主動還是被動,趙在禮把鄴城給佔據了,皇甫暉也因爲是這場兵變的主要領導者被封爲了馬步軍指揮使,升職了,當領導了。

鄴城,在今天的河北臨漳縣。

鄴城是古代名城,號稱三國故地,六朝古都,您想想南京纔有六朝古都的稱謂,但是鄴城也敢這麼叫,原因是因爲,鄴城曾經做過三國時曹魏,十六國時後趙,前燕,南北朝時東魏和北齊的都城。

而在五代十國時期的後唐,鄴城這個地方,對朝廷來說也很重要。

怎麼說重要呢,我們看鄴城,它在太行山的東邊,漳水邊上,往北是幽燕之地,往南直達洛陽,往西連着河東,往東直抵山東,可以說鄴城就是華北平原的十字路口。

後唐的都城是在洛陽,從宏觀角度看,鄴城就是爲了拱衛洛陽而存在的,一旦鄴城有失,那後唐門戶洞開,敵軍直逼中原是分分鐘的事兒。

而且,以鄴城爲中心的這廣袤的一片區域,從唐代以來,就是糧食產區,加上鄴城還控制永濟渠,也就是隋唐大運河的北段,一部分的江南錢糧經此轉運至幽州邊防與洛陽中樞,鄴城丟了,等於是直接把後唐經濟和軍事兩根動脈全都切了。

(浴血奮戰 元行欽)

聽說鄴城被亂軍攻取,莊宗相當着急上火,立刻就派出了麾下名將元行欽帶兵平亂。

元行欽,這人和趙在禮曾經還是同僚,都是出自於桀燕政權劉氏父子麾下。

莊宗攻打桀燕的時候,元行欽和李嗣源交戰,倆人交手八次,元行欽實力不濟,對壘八次被李嗣源射中七箭,但是這哥們命硬,中了這麼多箭都沒死,還徒手把箭一支一支的拔出來,繼續和李存勖戰鬥,甚至最後一次交手,元行欽還僥倖射中了李嗣源的大腿。

這武將和武將在戰場上拼殺,很容易就惺惺相惜。

本朝武將,不是絕對,也不是批評他們,但是大部分是處於一個頻繁易主的狀態的,所以在這種情況下,武人就容易催生出一種特殊倫理,那就是,武將們血戰沙場,他們下意識就會認爲,戰場上的表現,高於政治上的忠誠。

王彥章與夏魯奇的黃河血戰,劉鄩與李存審的魏州攻防,他們都是在重複這種規則,那就是,你可以殺死我,但是你必須要承認我的價值。

想一下,刀劍相向時卻英雄相惜,是不是頗有點古希臘悲劇中阿喀琉斯與赫克託耳的宿命對決的感覺?

哎,細品真有點那味。

李嗣源一看元行欽,明明打不過自己,卻次次都以死相博,李嗣源就感慨,說這個元行欽真是一個壯士啊。

李嗣源欣賞元行欽,元行欽也實在難以再戰,終於向李嗣源請降,李嗣源非常開心,直接就把元行欽收爲了義子。

在桀燕政權覆滅,莊宗平定河北之後,莊宗聽說了元行欽在戰場上的悍勇表現,他就把元行欽從李嗣源的手裏要了過來,任命爲了自己的親隨。

元行欽投入河東集團之後,表現那還真不錯,尤其是換了領導,跟了莊宗之後,他打仗時敢爲人先,危急時忠勇護主,有一次莊宗深陷後梁大軍重圍,眼見就要殞命,正是元行欽拼死救駕,才讓莊宗轉危爲安。

我們看《舊五代史》裏記載的很有意思:

因流涕言曰:“富貴與卿共之。”

說被元行欽救出來之後,莊宗淚流滿面,哭着對元行欽說,以後榮華富貴,你我君臣共享!

實際上莊宗經常把自己置於險地,因爲他就是一個親征且親力親爲型的皇帝,就是喜歡親自持械上場拼殺,以前周德威等老將勸過他好幾次,他都不聽,反而一次比一次冒險,可是您也別說,莊宗身邊名將太多,不管莊宗在戰場上怎麼浪,最後總有人來救他。

(輕狂武斷 李存勖)

比如,有一次莊宗輕敵冒進,帶着一千多人跑到後梁的轄區去打探消息,結果中了後梁名將劉鄩的埋伏,被劉鄩用一萬精兵圍了個水泄不通,那架勢基本上就沒有生還的可能了,可關鍵時刻,夏魯奇神兵天降,衝入敵陣,保着莊宗,上午十一點開始突圍,一直打到下午五點,愣是把莊宗給救了出來。

元行欽有救駕之功,莊宗對他十分信任,您看自從滅梁之後,莊宗各種猜忌功臣,但卻一直把元行欽當成自己人。

鄴城兵變的消息傳到洛陽,莊宗一開始是準備讓李嗣源去的,但是好死不死這個時候劉皇后又出來作妖,她勸莊宗,說哎呀,區區鄴城動亂,小事一樁,犯不上派大將去,不如就讓元行欽去得了。

事實上鄴城的重要性那不言而喻,元行欽是勇將猛將,但他不是智將,他要是智將,也不可能被李嗣源給收拾了。

但是,老婆一吹耳邊風,莊宗判斷力出了問題,竟然真的就把這麼重要的平亂工作交給了元行欽,並且還只給了元行欽兩千人馬。

說白了,皇帝根本就沒拿鄴城之危當回事兒。

要說元行欽,如果說他是有勇無謀,也有點苛責了,他領兵進發鄴城,到了城下之後沒有直接強攻,而是選擇了勸降。

事實上這一招是很有效的,因爲鄴城的趙在禮,通過他一系列的言行舉動,我們就能發現,他內心就不是一個想要真的造反的人,這個人是可以爭取的。

果然,元行欽一勸降,趙在禮反應火熱,立刻派人往城外送酒送肉,犒勞元行欽的軍隊,並且對元行欽說:

我麾下的將士們,不過是因爲思念家人,這才擅自回到了鄴城,如今卻讓天子興師動衆,實在後悔,如果元將軍您能說服天子,免除我們的死罪,我們一定改過自新。

元行欽一看有戲,立刻說,河北之軍,都是有功之人,你們的過錯,天子一定會赦免你們的。

說完,元行欽還把莊宗的詔書送到城裏,讓趙在禮驗看。

詔書的內容,還真是莊宗親筆,意思就是如果能勸降,既往不咎,只要鄴城士兵放下武器,一概不論罪。

那這個時候,這種情況,趙在禮幾乎是馬上就要帶着將士們投降了,誰知道關鍵時刻變故發生,皇甫暉從趙在禮的手裏一把搶過詔書,然後撕的粉碎。

皇甫暉知道,法不責衆,鄴城裏的將士們,是朝廷的重要兵力,皇帝輕易不會殺戮,只要投降,肯定就沒事了,但是法不責衆後邊還有一句話,那就是隻誅首惡,別人投降了沒事,自己無論投不投降,肯定都得不到原諒,自己指定挨收拾,所以皇甫暉立刻破壞詔書,他必須要綁着這支軍隊,跟自己一條路走到黑...

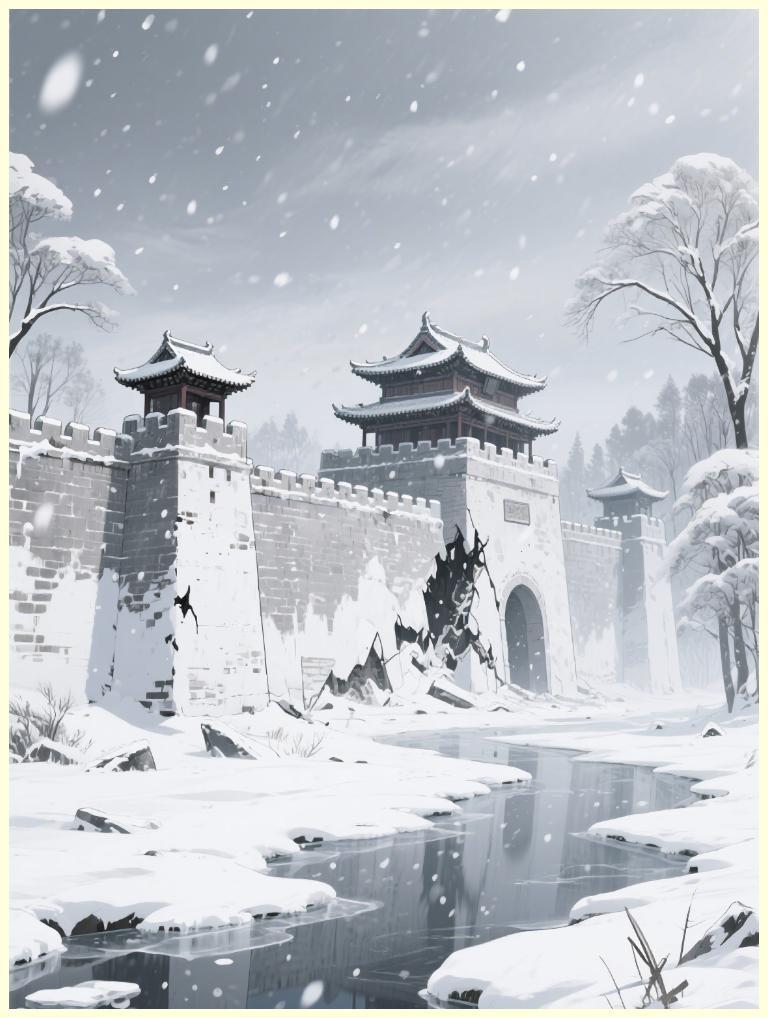

(鄴城兵變,亂世洗牌)

誰沒有妻子兒女,誰沒有父母雙親,誰不想要過息兵止戰,頤養天年的生活?

誰的命,不是命?

可是,既然走上了這條路,就沒有回頭路可走了!

今日舉義者,生是同袍,死是同鬼!

他日黃泉路上,皇甫暉願爲諸君牽馬執鐙!

將士們,別怪我皇甫暉狼子野心,要怪,就怪這後唐天下,早已容不下我這等人!

被皇甫暉撕碎的詔書洋洋灑灑,飄落城下,好似大雪白茫茫落了一地...

參考資料:

《資治通鑑·卷二七四》、《新五代史·卷四九》

隋唐五代史. 王仲犖.上海人民出版社.2020

五代史話. 卞孝萱;;鄭學檬.北京人民出版社.2019