這輪印巴衝突吸引了全世界的注意力。

在衝突爆發後,外界普遍認爲世界軍火商的“大金主”~印度一定會憑藉手裏先進的西方和俄式武器暴打巴基斯坦。

可結果卻令舉世震驚。

在經過了幾輪交手後,莫迪居然“光速”接受停火,兩國不打了。

明眼人都能看出,“目中無人”的印度這次是真被打疼了,或者說是被打怕了。而爲巴基斯坦贏得這次勝利立下大功的正是我國製造的戰機和導彈。

對於這次衝突,西方各國的反應十分有趣。

過去,他們一直在抹黑我國製造的武器,可這一次,他們卻不約而同地對我國製造的武器是讚不絕口。

作爲印巴衝突的“第二大失敗國”~法國,不但沒有因爲“陣風”被擊落而遷怒我國,反而立刻邀請我國防長訪問,並邀請我國的軍工企業攜“大冤家”殲10C參加新一屆巴黎航展。

同時,西方各國都開始對這次印巴衝突展開詳細研究。

那麼,西方國家的眼神爲什麼會突然“清澈”?

而他們又將從這次印巴衝突中得到什麼樣的啓示呢?

空戰史

要研究這次印巴衝突,尤其是空戰,就要先回顧一下空戰的歷史。

在一戰中,參戰國的飛行員以拔槍互射拉開了空戰的序幕。很快,各國就給飛機裝上了機槍,強化了交戰距離和攻擊效果。

那時候,各國發現敵機的方法都是靠眼神和望遠鏡。

在二戰中,隨着雷達的出現,發現敵機的距離和效率大幅提高。地面雷達站可以引導己方戰機到交戰區域與敵機展開戰鬥。不過,在天上真正發現敵機還是要靠飛行員的好眼神,交戰的武器還是機槍,後來又用上了機關炮。

這種空戰模式一直持續到朝鮮戰爭。

而隨着時代的發展,這種模式的弊端越來越明顯。

雖然雷達可以遠距離發現目標,但是,限於地球的曲率,遠距離的超低空目標是發現不了的。

同時,隨着飛機性能的大幅提升,尤其是速度越來越快,空戰的空域越來越大,空戰的複雜性也越來越高。如果仍然依靠地面雷達發現,再引導己方地面或者是巡邏的戰機去攔截敵機,效率是越來越差。

如此一來,美國在1950年末率先裝備了預警機,如此一來,雷達上天,不但能在遠距離上有效發現中低空的敵機,還能在空中直接對己方戰機進行有效調度。

不過,從那時到未來的很長一段時間裏,空中指揮還是要靠語音通訊來完成。

還是在1950年代末,空戰武器又加入了空對空導彈。但限於當時的技術水平,導彈的可靠性太差,在越戰中,美軍不得不給戰機又裝上了航空機炮。直到1980年代,空對空導彈纔算有點靠譜。

1991年的海灣戰爭徹底顛覆了全世界對空戰的認知。

在預警機的高效探測和指揮下,美軍和聯軍的戰機取得了不錯的戰績,最後把伊拉克空軍死死按在了地面,基本沒有升空的機會。

當時,空對空導彈的交戰距離基本都是在50公里以內,也就是所謂“中距離”。

而美製武器天下無敵的神話就此橫空出世。

再往後,西方戰機大殺四方,天下無敵。可事實上,無論是美製戰機,還是歐洲戰機,尤其是“陣風”,都沒遇到過棋逢對手的空戰機會,能遇到的敵機都與自己有着代差,空戰基本都是在中距離吊打對方。

不得不說,在過去很長一段時間中,美軍在武器研發和軍事理念上確實領銜全球。

軍用數據鏈就是美軍的傑作。有了這個,預警機和戰機之間就不用再通過“吼”來溝通,而是通過輕點鼠標,預警機的信息就能共享給戰鬥機。當時,這個數據鏈還能把全軍各單位的主戰武器,甚至是帶兵全部聯接在一起。

如此,在顯示器上,就能看到敵我態勢和交戰情況,打仗如同玩電子遊戲,作戰效率就此得到了質的提高。

而且,美軍還在10幾年前提出了導彈的“A射B導”技術,簡單來講,就是戰鬥機發射導彈後,由預警機或其他控制單元通過數據鏈來引導導彈對目標進行攻擊。

從那以後,這種技術是“神”一樣的存在。

但誰也沒想到,巴基斯坦在這次印巴衝突中,竟然取得了超越“神”的戰績!

那麼,這個“超神戰績”是怎麼取得的呢?

降維打擊

俗話說“外行看熱鬧,內行看門道”。

印巴衝突的這次“5·7”空戰有啥門道呢?

從表面上看,巴基斯坦這次壓倒性的勝利是由殲10C和霹靂15導彈取得的。

但是,如果細究起來,就會發現一些蹊蹺之處。

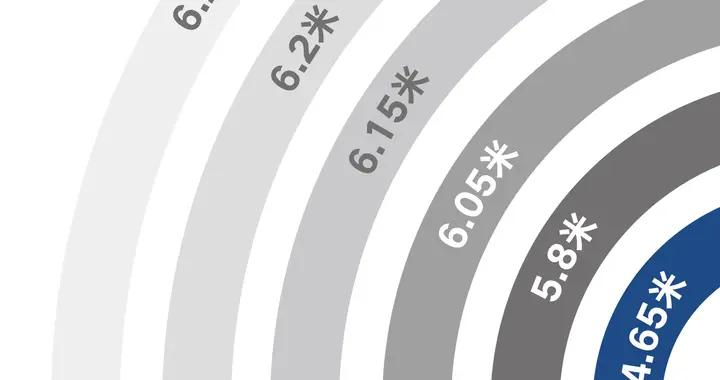

不能否認,殲10C的相控陣雷達確實先進,探測距離達到了將近200公里,比“陣風”遠了差不多40公里。霹靂15的射程標定是145公里,幾乎是“陣風”掛載的法制導彈射程的2倍。

不過,戰鬥機雷達的掃描面積是非常有限的,而克什米爾印控區的空域可是超過10萬平方公里。而且,霹靂15雖然是主動雷達制導,但是在中段飛行中仍然需要載機的雷達提供製導,只有在攻擊末端,彈上雷達纔會開機。

那麼,這就出現了一個問題。

這次空戰的交戰距離爲100公里,而殲10C如要要繼續制導霹靂15,那肯定會飛過實控線,進入印控克什米爾空域。

但是,按當時的戰報,兩國戰機都沒飛入對方空域。

這個蹊蹺之處隨着巴基斯坦方面公佈的信息終於揭曉。

原來,印軍戰機在起飛後,其行蹤便被巴軍裝備的我國ZDK03預警機和紅9防空導彈系統發現。

隨後,紅9系統將印軍戰機的信息通過數據鏈共享給ZDK03和殲10C。接到目標數據後,殲10C發射出霹靂15,而中段制導卻是由雷達探測距離高達400公里的ZDK03完成。

也就是說,這次打擊是三方參與~A發現、B發射、C制導!

更絕的是,根據巴空軍公佈的信息,印軍戰機在被發現後,都被確認了機型,並在雷達上被標註了“電子標籤”。在發射導彈後,巴方還能確認攻擊效果。

想一想,巴軍可是對茫茫黑夜中、100公里之外陌生空域的空情瞭如指掌。

並且,這一套從發現目標,到起飛戰機,到共享信息,到鎖定目標,到發射導彈,到擊中目標,到評估效果的空戰流程,是在短短1個小時內完成的,全程各環節的銜接是天衣無縫,行雲流水。

反觀印軍,這慘敗真是震驚了全世界。

要知道這次印巴空戰參戰的“陣風”和殲10C都是4代半戰機,也就是說這兩款戰機是除了我國的殲20、殲35和美國的F22、F35這4款五代機之外的、世界上最先進的戰鬥機。

對於中美之外的所有國家來講,這場空戰堪稱“王者對決”。

而印軍居然被打得毫無還手之力。

究其原因,不是印軍的戰機不行,而是印軍整個的作戰體系已經落後於巴軍一代。

在印軍還在強調單機戰鬥力的時候,巴軍已經將空中單位組成完整的體系,對印軍實現降維打擊。

打個比方,在這次空戰中,印軍就好像一羣蒙古猛將,單兵實力超羣,而且擅使弓箭。可巴軍則是一羣裝備望遠鏡和機關槍的現代士兵。

好了,結果就不用說了,兩邊碰在一起,就是一邊倒的屠殺。

更要命的是,印軍的單件武器也許都不差,但卻是萬國造,加上其拉胯的數據鏈,根本無法把各個作戰單位融合成一個完整的體系。

所以,在這次空戰中,印軍真正慘敗的原因不但是在技術上的代差,更是在作戰理念上的代差。

而這個作戰理念可不是“想法”這麼簡單,要實現,就必須依靠強大的國力和科研能力來付諸現實。

那麼,從這場空戰中,西方各國都研究出這種差距了嗎?

絕望

從理論上講,在全球軍力排名中,我國和美國處於第一梯隊、歐洲和俄羅斯處於第二梯隊、包括日、韓、印在內的其他一些有主戰武器自主研發能力的國家可以算到第三梯隊。

第三梯隊就不用說了,主力裝備或軍工核心技術都要靠進口。

第二梯隊的俄羅斯呢,俄烏衝突已經證明其常規軍事實力仍然停留在“機械化”時代,好一點,也就是剛摸到“信息化”的門檻兒。

歐洲各國呢,雖然能實現“信息化”,也能自主研發主力裝備,但是總體軍事實力是一言難盡。

德、法、英這歐洲3大頂樑柱的主力戰機和坦克的數量都是以“百”爲單位,戰艦更是以“十”爲單位。

軍工產業是工業的一個門類,而工業化的一個重要原則就是規模化,只有規模上去了,才能降低成本,從而推動工業化的進一步升級。

但是,限於體量,歐洲的軍工產業遠遠達不到規模化的效應,現在唯一能上量的,也就是“陣風”。

如此,就出現一個問題,在冷戰後,歐洲的軍備早就馬放南山,軍工能維持的動力也就是出口單件武器賺錢。

在有美國的“保護”下,歐洲完全懶得投入巨資來搞什麼軍隊的“體系化”建設。反正,打起仗來,靠美國的數據鏈和體系就行了。

所以,在“體系化”建設方面,歐洲是完全不能自主。

在這次印巴衝突中,印軍在很大程度上能代表歐洲各國的作戰水平,巴軍則代表了我軍低配版的“體系化”作戰水平。

就這,巴軍都吊打了印軍。

因此,歐洲各國愕然地發現,自己的軍事實力有可能還不如印軍,如果遇到巴軍的“原版”~解放軍,那自己完全是“去軍事化的裸奔”水平。

更恐怖的是,據霹靂15的殘骸顯示,巴軍使用的霹靂15竟然是2015年生產的!這意味早在10年前,我軍就已經打造出強大的作戰體系。

如此一來,全世界唯一能和我軍在“體系化”方面“煮酒論英雄”的也只剩美軍爾。

有趣的是,美軍現在還在玩“A射B導”,而我軍的“低配”已經完成了更爲複雜的“ABC配合”。

現在,別說其他國家“肝顫”,連美國都在掂量我國的軍事水平到底有多高。

其掂量的結果就是在印巴停戰後,中美很快在瑞士進行了會談,並以極高的效率在關稅方面達成了“協議”。

既然老大看我國的眼神都清澈了,試問,小弟們還要對我國嘰嘰喳喳嗎?

素材來源:

荔枝新聞丨荔枝軍事:殲10C比殲10不僅多個C,5大跨越性技術突破足以媲美殲20

艦船知識雜誌社丨42碾壓72!對印巴“5·7空戰”的詳細覆盤與深度研究

新京報丨巴基斯坦公佈行動細節

南方網丨空戰捷報與假新聞,印巴停火背後的較量